阿佐海岸鉄道・・・阿佐東線「DMV」 乗車記 [鉄道乗車記]

(スミマセン、いつもながら今回もマニアックな長ったらしい記事となっていますので、時間のあるときにゆっくりとお読みいただくか、本文をすっ飛ばして写真とキャプションで大体の流れを掴んでいただけたらと思いますm(_ _)m。もしくは写真を眺めていただけるだけでも嬉しいです。)

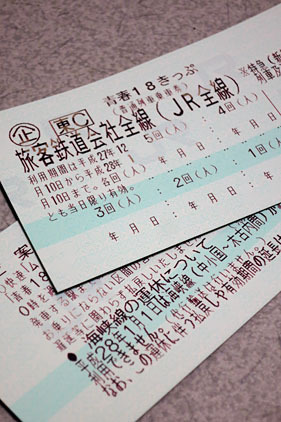

JR全線の普通列車と快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる、おなじみの「青春18きっぷ」(一枚で5回まで使用可)を使って (*・∀・)つ[18]、旅の初日(一日目)は東京から東海道本線、山陽本線、さらに伯備線(はくびせん)の列車を細かく乗り継ぎ、14時間もの長旅で岡山県の北部に位置する新見(にいみ)に到達 ( ̄  ̄*)ニーミ。

翌二日目は伯備線での“撮り鉄”(撮影)を目的とし、新見から県境を越えた、鳥取県日南町の上石見(かみいわみ)へ赴きます ...(((o*・ω・)o。のどかな山里風景のなかで線路が大きくカーブする有名撮影ポイント(上石見の大カーブ)にて、EF64形電気機関車が牽引する貨物列車や285系の寝台特急「サンライズ出雲」(゚∀゚)オッ!、そしていちばんのお目当てである“国鉄特急色”が復刻された381系の特急「やくも」など (゚∀゚*)オオッ!!、夏の太陽が眩しく照りつける好条件(?)のもとで(暑っちいけどねw)、撮影を存分に満喫 (^_[◎]oパチリ。

そして昼過ぎに撮影を終えると、特急「やくも」(「18きっぷ」とは別料金)と普通列車を乗り継いで伯備線を上り方面へと南下し、終点の岡山にやってきました (゚ー゚*)オカヤマ。

ここまで乗ってきた伯備線のほかに、山陽新幹線、山陽本線、瀬戸大橋線、宇野線、赤穂線,津山線、吉備線(桃太郎線)と、東西南北の各方面へJRの路線が伸びる岡山 σ(゚・゚*)ンー…。そこから私が次に向かうのは・・・ざっくりと方角でいえば、“南” です ミナミチャソ…((((o* ̄∀)o。

京阪神地区の「新快速」っぽく見えますが、

岡山で伯備線から乗り換えたのは

瀬戸大橋線の高松ゆき快速「マリンライナー」。

( ̄∇ ̄*)マリンライナー

▲22.8.1 山陽本線 岡山

「マリンライナー」の車窓から望む瀬戸内海は

晴天のいいお天気で眺めが最高。

四国へいざなう瀬戸大橋は何度渡っても

個人的にテンションが上がります。

ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

ちなみに一般的に呼ばれる“瀬戸大橋線”は

岡山〜高松に付けられた愛称名で、

瀬戸大橋を渡る区間を含む

茶屋町〜宇多津(坂出)の正式路線名は

本四備讃線(ほんしびさんせん)。

( ̄。 ̄)ヘー

▲22.8.1 本四備讃線 児島-坂出(車窓から)

岡山から一時間弱の55分で

四国の玄関口、高松に到着。

「マリンライナー」(左)はやっぱり

高松方の先頭車(グリーン車)の

5000系(5100形)のほうがカッコいいね。

(o´∀`o)カコイイ

▲22.8.1 予讃線 高松

壮大な瀬戸大橋を渡って、四国に上陸しただけでも気分が高揚し (*゚∀゚)=3ハァハァ!、高松の繁華街で名物の“骨付き鶏”なんぞを片手に打ち上げの一杯といきたいところですが (σ´∀`)σイイネ、この日の行程はここで終わりでなく、さらに高松で列車を乗り継ぎます マダ(-`ω´-*)オワラン。

今やここ四国でも貴重な存在となった

国鉄型気動車キハ40系(キハ47+キハ40)。

(゚∀゚)オッ!

この列車にはけっこう長い時間乗るけど、

それが馴染みある国鉄型キハなのは

個人的にちょっと嬉しい。

(o ̄∇ ̄o)キハ

▲22.8.1 予讃線 高松

途中の讃岐白鳥では

特急を先行させるために17分間停車。

とっぷりと日が暮れた小駅に

国鉄型キハのアイドル音が響きます。

この時間がゆっくり流れるようなまったり感が

“鈍行旅”の醍醐味だよなぁ・・・。

(´ー`)マターリ

▲22.8.1 高徳線 讃岐白鳥

そんな国鉄型キハの普通列車に高松から揺られること二時間半、14時に改札を入った鳥取県の生山から換算すると7時間かけて、夜の9時過ぎに徳島県の徳島へと到着 (・ω・)トーチャコ。今日の行程はここまでとし、当地にて宿泊します (´w`*)ドツカレサン。

街のあちこちにモニュメントが見られます。

今夏は三年ぶりに開催されるそうですね。

チャンカチャンカ♪ヘ(゚ω゚ヘ)(ノ ゚ω゚)ノチャンカチャンカ♪

そして居酒屋で軽く一杯引っ掛けたあとに

シメとしていただいたのは“徳島ラーメン”。

豚バラ肉や生卵のトッピングが特徴的な

とんこつ醤油ベースのご当地ラーメンです。

(゚д゚)ウマー!

昨日の岡山の時点で次に向かう方角を“南”と指した私ですが ミナミ…((((o* ̄-)o、ここ徳島駅はまだ目的地でなく、さらにもっと南下するため、改札で「青春18きっぷ」に本日の使用印を捺してもらい、今日も早朝の5時半から列車に乗り込みます (*・∀・)つ[18]。

当駅始発で発車を待っていたのは、牟岐線(むぎせん)の阿波海南(あわかいなん)ゆき下り普通列車 ( ̄  ̄)ムギ?。

一両の単行列車で、

前面のデザインが精悍な印象を受ける

1500形ディーゼルカー。

(`・ω・´)キリッ!

JR四国の車両(JR世代)は

国鉄時代の形式称号に倣わず、

“キハ”や“クハ”などを付けない

4ケタの数字で形式を表します。

この1500形などの1000番台は

普通列車用の一般型気動車。

▲22.8.2 高徳線 徳島

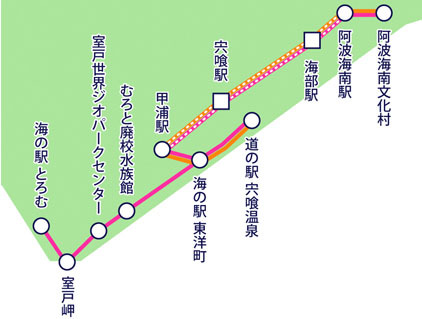

もともと当線は、室戸岬で知られる室戸(むろと)を経て、高知県南国市の御免(ごめん)に繋げる計画でしたが、徳島県内の海部(かいふ)まで開通した時点で国鉄としての建設は凍結(なお、高知県側は御免から奈半利まで建設が進み、現在は第三セクター鉄道の土佐くろしお鉄道・ごめんなはり線が運行)。そして後述する理由により現在は、海部のひと駅手前(徳島寄り)に位置する阿波海南が終点となっています ( ´_ゝ`)フーン。

臨時駅の田井ノ浜は

牟岐線の車窓から海景色が望める

貴重な(?)スポット。

(´▽`*)ウミ♪

なお、今夏もコロナ禍の影響で、

当駅の開設は見送られたそうです。

透明度の高いきれいな海なのですが、

ビーチに人影はありませんね・・・。

▲22.8.2 牟岐線 田井ノ浜(臨)

(車窓から)

駅名の響きがかわいい木岐(きき)。

(o ̄∇ ̄o)キキ

アニメ映画「魔女の宅急便」を連想して

(主人公の名前ねw)、

私の脳内にユーミンの歌が流れます(笑)

▲22.8.2 牟岐線 木岐(車窓から)

ウミガメが見られることで知られる日和佐は

牟岐線の沿線で比較的大きな町。

(゚ー゚*)ヒワサ

ここで特急列車との交換待ちをしますが、

やってきた徳島ゆきの特急「むろと」は、

国鉄時代のカラーリングが復刻された

緑帯のキハ185系じゃないですか!

(*゚ロ゚)ハッ!

これはちょっとラッキー。

ホームでカメラを構えていてよかった。

(^_[◎]oパチリ

▲22.8.2 牟岐線 日和佐

牟岐線の線名にも付けられている牟岐。

( ̄  ̄)ムギ

1942年(昭和17年)に開業した当駅は、

1973年(昭和48年)に海部へ延伸されるまで

牟岐線の終着駅だった主要駅。

車窓から眺めただけですが、

立派な木造駅舎は開業当時のものだそうです。

(´ω`*)シブイ

▲22.8.2 牟岐線 牟岐(車窓から)

駅名に“南”が付く阿波海南、ここが南のほうを目指していたという、私の目的地でしょうか。

運転室の背後から前方の窓越しに眺めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

たしかに終点らしく“車止め”は確認できますが、

別の線路がまだ先のほうへ

ひょろひょろっと伸びている?

▲22.8.2 牟岐線 阿波海南(前方の車窓から)

牟岐線の終点、阿波海南。

牟岐線のホームは一面一線(棒線構造)で

簡素な造りの終着駅です。

▲22.8.2 牟岐線 阿波海南

JRの正式な駅舎はありませんが、

ホームの東側に併設された

阿波海南駅前交流館という町の施設が

事実上の駅舎(待合室)のような存在。

駅前を発車する赤いのは路線バス?

(゚ー゚*)バス

▲22.8.2 牟岐線 阿波海南

阿波海南の構内の一角で

目に留まったのはこんな設備。

(=゚ω゚=*)ンン!?

先のほうに線路が確認できるけど、

いったいこれはなんじゃ?

駄菓子菓子(だがしかし)、駅の構内には牟岐線のホームだけで、阿佐東線のホームが見当たりません <(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ。駅前ロータリーにはバスの停留所のようなものが置かれており、その先には道路から線路へとアプローチするような、見慣れない設備が確認できるのですが、これっていったい? (・・?)ハテ?

列車の姿がない構内で待つことしばし、やがて阿佐東線の時刻表に記された時間になると、阿波海南の構内に颯爽と現れたのは・・・電車でも、ディーゼルカーでもなく、バス!? Σ(゚∇゚;ノ)ノ エッ!?

阿佐海岸鉄道(阿佐鉄)の阿佐東線では現在、当線で運行する全ての列車にこのDMVが使われており、バス区間と鉄道区間で乗り換える手間を省いた、画期的な“直通運転”が行われているのです (*・`o´・*)ホ─。ちなみにこの方式を営業運転に導入したのは、当鉄道が“日本初”のみならず“世界初” (゚Д゚*)スゲー!(おもな開発はJR北海道)。

そう、南のほうを目指してきた私の目的は、この阿佐東線のDMVに乗ることでした (´ω`)ナルヘソ(なお、JRの路線でない三セク鉄道の阿佐東線で「18きっぷ」は使用できず、別途に利用区間の乗車券・電子チケット等をあらかじめ用意するか、または車内で直接運賃を払う必要があります) 。

そこで行われる、バスから鉄道へ“モードチェンジ”する様子を、車内と車外からの二元中継(?)で見て行きましょう (*゚v゚*)ワクワク♪(実際は乗車すると降車して外からの様子をみることはできず、これはそれぞれ別の時間の列車を撮ったものです)。

停留所のあった道路(ロータリー)から

線路との境界である“インター”へ、

ゆっくりと慎重に進みます。

...(((o*・ω・)o

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 阿波海南

両脇にガイド(縁石)が設置された

“インター”の上で停止。

ここで“モードチェンジ”が行われます。

(`・д・´ノ)ノ チェイング!

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 阿波海南

特徴的なボンネットの下から、

鉄輪(前輪)が出て・・・

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

直後に後輪も鉄輪がセッティングされます。

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 阿波海南

そして鉄道モードに変身(?)したDMVはあらためて、阿佐東線の下り列車として鉄路を進み、阿波海南をあとにします (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

エンジンの動力を後輪に伝える、

後輪駆動の“二駆”で推進します。

おおお、バスが線路を走っとる!

こうやって見るとけっこうコミカルですね。

(゚∀゚)アヒャ☆

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 阿波海南

(後追い)

もともと当線は、室戸、御免方面へ建設が進められていた牟岐線の工事凍結区間のうち、牟岐線の終点だった海部から甲浦までの8.5キロ区間を、地域の要望により徳島県が経営する第三セクター鉄道(阿佐海岸鉄道)として1992年(平成4年)に開業したものでした ( ̄。 ̄)ヘー。しかし、沿線人口が少ない上に路線距離も短い当線は、開業以来一度も黒字を計上できない赤字続きで、廃線も取りざたされる苦しい状況に陥ります (´д`;)アウ…。

そんななかで阿佐鉄は、従来の鉄道車両(一般型気動車)と比較して燃料費や保守費など運用コストが軽減でき、利用者数に見合ったコンパクトな運行が可能な、マイクロバスサイズの“DMV”の導入を検討 σ(゚・゚*)ディーエムブイ…。鉄路と道路を直通できる利便性による地域の活性化や、室戸岬に向かう観光需要の期待、また、このDMVのシステムが“世界初”と言う話題性なども後押しして、一般型車両からDMVへの転換にともなう設備工事は一気に進められます (*`・ω・´)-3フンス!。

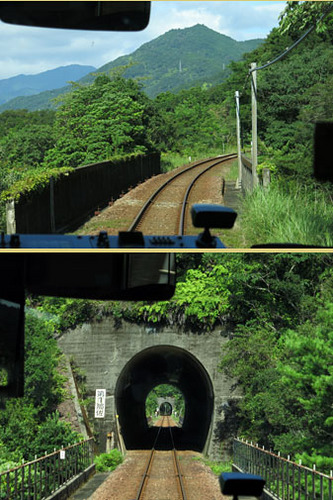

前方に見えてきたのは海部名物(?)の

「町内トンネル」。

開業時は小高い山に掘られたトンネルでしたが、

その後の宅地造成で山が削られてしまい、

このような姿となったそうです。

( ̄▽ ̄)トマソン…

▲22.8.2 阿佐東線 阿波海南-海部

(前方の車窓から)

そこで阿佐鉄は、牟岐線で海部の一駅手前(徳島方)に位置して国道沿いの地上駅である、阿波海南を道路と鉄路の接続点(モードインターチェンジの設置場所)に検討 アワ( ̄- ̄)カイナン。牟岐線の阿波海南〜海部を阿佐東線へ編入(移管)する旨をJR四国に打診し、了承が得られたため、DMVの鉄道モード区間が阿波海南〜甲浦に決定(なお、牟岐線の阿波海南〜海部は、阿佐海岸鉄道への譲渡という形で廃止)。

そして工事が完了した昨年(2021年)の12月より、阿佐東線は現在のDMVによる運行が開始されました (*゚▽゚)/゚・:*【祝 DMV】*:・゚\(゚▽゚*)。

牟岐線と阿佐東線の両線はすでに起点から終点まで完乗した路線で、件の阿波海南と海部の間も牟岐線では何度か通っているけど、そこが阿佐鉄となったのならばあらためて、過去とは別の路線区間として乗り直したいところ (-`ω´-*)ウム。DMVへの初乗車よりも、当該区間をもう一度乗りつぶすほうが、私の今旅の目的としては大きいかも知れません。

ここを終点とする牟岐線と

起点とする阿佐東線の

接続駅だった海部。

( ̄  ̄*)カイフ

構内にはDMVに置き換えられた、

一般型気動車のASA-100形が

留置(保存?)されていました。

▲22.8.2 阿佐東線 海部(車窓から)

ちなみにこの写真は、

私が阿佐東線を初乗車した際に撮った

30年前(1992年)の海部。

(´ω`)ナツカシス

当時は写真の左(東側)が牟岐線、

右(西側)が阿佐鉄のホームで、

両ホームは構内踏切で行き来していました

(その踏切から撮ったもの)。

▲92.8 牟岐線 海部

とはいえ、ここまで来たらたった一駅乗っただけで下車することはせず、せっかくなのでもう少しDMVの乗車を楽しみたいと思います (・∀・)イイネ。

鉄路を快調に進むDMV。

車体が小さくて席数に限りがあり、

立っての利用はできないDMVは

基本的に座席が指定制です

(空きがあればその場での利用も可能)。

私は前方の景色が見やすいように

運転席背後の“1B”席を選びました。

m(・∀・)m カブリツキ

▲22.8.2 阿佐東線 海部-宍喰

(前方の車窓から)

先ほどの牟岐線と同様、

海岸に近いところを走りながら、

車窓から海景色が見える区間が少ない

阿佐東線。

海部と宍喰のあいだに望む那佐湾が

いちばんのビュースポットです。

(´▽`*)ウミ♪

▲22.8.2 阿佐東線 海部-宍喰

(車窓から)

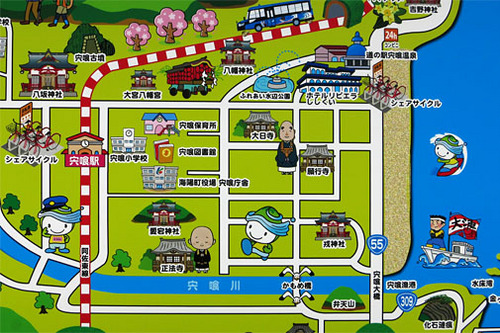

旧・宍喰町(合併により現在は海陽町)の

中心駅だった宍喰。

(゚ー゚*)シシクイ

当線唯一の有人駅で、

阿佐鉄の本社や車両基地も

近隣に所在しています。

▲22.8.2 阿佐東線 宍喰

(前方の車窓から)

宍喰の車両基地に佇んでいたのは

海部のASA-100形と同様に

DMV化で職を失ったASA-300形。

(´・ω・`)ショボン

当車は災害で廃線となってしまった

宮崎県の高千穂鉄道から譲渡された車両です。

▲22.8.2 阿佐東線 宍喰-甲浦

(前方の車窓から)

まあ、DMVの鉄道区間である阿佐東線は10キロ程度の短い距離なので、この乗り心地でも許せるところか (-`ω´-*)ウミュ。

線路の先に見えてきたのは、

鉄道区間である阿佐東線の終点で、

高知県安芸郡東洋町に所在する甲浦。

(゚ー゚*)カンノウラ

▲22.8.2 阿佐東線 甲浦

(前方の車窓から)

甲浦構内の旧ホームに設置された、

“モードインターチェンジ”で停止するDMV。

今度は鉄輪を収納し、タイヤで車体を支え、

鉄道モードからバスモードに切り換わります。

このときも車内に流れるのは“阿波踊り”(笑)

チャンカチャンカ♪ヘ(゚ω゚ヘ)(ノ ゚ω゚)ノチャンカチャンカ♪

▲22.8.2 阿佐東線 甲浦

(前方の車窓から)

バスモードになったDMVは

高架にある旧ホームからスロープを下って、

地平にある甲浦停留所に到着。

下写真の右手に見えるのが甲浦の駅舎で

その向こうの高架上に見えるのが旧ホームです。

▲22.8.2 阿佐東線 甲浦

(前方の車窓から)

甲浦の“モードインターチェンジ”は、DMV化以前に一般型車両の列車が使用していた、高架線上の旧ホームに設置されており、ここで下り列車は鉄道モードからバスモードへ(上り列車はその逆へ)、“モードチェンジ”します モード(`・д・´ノ)ノ チェンジ!。なお、現在の旧ホームは一般の人の立ち入りが禁止されているため、モードチェンジを間近に見ることはできず、チェンジの様子を見学するなら阿波海南のほうがよいでしょう \_( ゚ロ゚)ココ重要。

ちなみに甲浦も海部と同様に高架構造の駅ですが、まわりの敷地に余裕があったこちらは、高架の終端部に地平へアプローチするスロープが接続されていて、バスモードとなったDMVはそれを介して駅前ロータリーの一角にある停留所まで下り(旧ホームは使用せず、DMVの乗降はここで行う)、やがて一般道へと出ます ...(((o*・ω・)o。

引き続き前方を眺めていますが、

もうふつうのバスと変わらない感じ。

( ̄  ̄*)バス

▲22.8.2 DMV海南宍喰線 甲浦-海の駅東洋町

(前方の車窓から)

白浜海水浴場内に所在する

海の駅東洋町停留所は、

DMVバスモードの海南宍喰線と

室戸、安芸方面へつながる路線バスの

接続停留所となっています。

▲22.8.2 DMV海南宍喰線 海の駅東洋町

(車窓から)

海辺の国道を走るDMV。

阿佐東線の線路より海に近くて、

車窓からの眺めがいい。

(´▽`*)ウミ♪

▲22.8.2 DMV海南宍喰線

海の駅東洋町-道の駅宍喰温泉

(車窓から)

DMVバスモードの海南宍喰線、

その終点は海沿いの国道にある

道の駅宍喰温泉(停留所)。

まわりにある施設の造りには

ご当地らしい南国ムードが感じられます。

(o ̄∇ ̄o)リゾート

▲22.8.2 DMV海南宍喰線 道の駅宍喰温泉

停留所名になっている「道の駅・宍喰温泉」は、海陽町南部の観光の拠点となる商業施設で、隣接するホテルでは温泉の日帰り入浴もできるそうですが (・∀・)イイネ、私が着いた9時は午前の“朝風呂タイム”(6:00〜9:00)が終わった直後で、惜しくも温泉に浸かることはできませんでしたが (・∀・`)ザンネン、初めてのDMVに乗るという目的を達成したことだけで、ここまで来た意味がありました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

徳島0531-(牟岐4523D)-阿波海南0803~0820-(阿佐鉄DMV103便)-道の駅宍喰温泉0851

ちょっとDMVの床下を覗かせてもらったら、

イヤン(*ノ▽ノ)エッチ

バスモードの際に収納されている

後部の鉄輪が確認できました。

▲22.8.2 DMV海南宍喰線 道の駅宍喰温泉

波の音を聞きながら

海沿いの国道を走る赤いDMV。

道の駅宍喰温泉で折り返して、

阿波海南方面に向かいます。

▲22.8.2 DMV海南宍喰線

道の駅宍喰温泉-海の駅東洋町

そこで私が歩いて向かったのは、阿佐東線の宍喰駅 ...(((o*・ω・)o。先ほど乗ったDMVは宍喰から道の駅宍喰温泉までのあいだに、甲浦と海の駅東洋町を経由する“まわり道”をしていましたが、実は「道の駅・宍喰温泉」は、宍喰の駅から歩いても15分程度のところにあり、宍喰の集落を抜けると意外と簡単に行くことができるのです (・o・*)ホホゥ。

右上の海沿いに位置するのが

「道の駅・宍喰温泉」で、

宍喰駅は左のほうに記されています。

その最短距離は950メートル。

あら、意外と近いのね。

( ̄▽ ̄)チカイ

先ほどはDMVで通った宍喰。

(゚ー゚*)シシクイ

高架駅のエントランスに施された、

空と海のタイルアートが印象的です。

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 宍喰

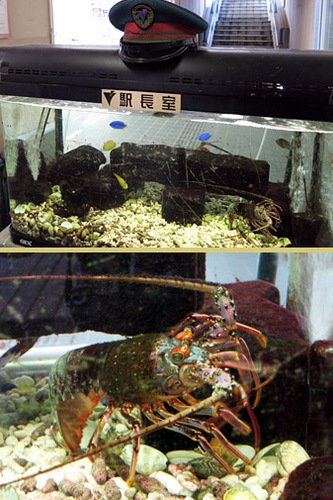

先述したように当駅は

阿佐東線で唯一の“有人駅”ですが、

駅長さんは“人”でなく“海老”!?

Σ(゚∇゚;ノ)ノ エビッ!?

町内の宍喰漁港で捕れた伊勢海老が

宍喰の名物駅長を務められています。

おいしそ・・・いや、おつかれさまです。

(゚-、゚)ジュルリ

ちなみに前任者はメダカだったそうな・・・。

私がカメラを構えたのは、DMV化以前に一般型車両が発着していた、旧ホームの上り方(阿波海南方)先端 (「゚ー゚)ドレドレ。

上写真は構内の下り方に位置する

DMVに対応した低床ホームで、

下は構内の上り方に残されている

一般型車両が使用していた旧ホーム。

改札階へつながるエレベーターや

ホーム上の待合室は旧ホームにあるため、

現在もそれを利用することができます。

(・o・*)ホホゥ

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 宍喰

高架橋に敷かれた線路の上を、

軽快に進みゆく鉄道モードのDMV。

のどかな南国の山里で

“営業運転・世界初”の列車が輝きます。

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 宍喰

ホームの端から狙った手軽な“駅撮り”ではあるものの、そこからは今の季節らしい濃緑の山々が広く望め、それを背景にして高架線を進みゆく鮮やかな赤いDMV(DMV933)が、いい感じに撮れました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。この角度ならば線路を走る様子もよくわかります (+`゚∀´)=b OK牧場!。

ホームに敷かれた黄色い線(点字ブロック)から出ず、線路に近づきすぎないようじゅうぶんに注意すれば、ここはDMVを撮るのになかなかいい撮影スポットじゃないですか ъ(゚Д゚)ナイス。これはじゅうぶんに満足のいく一枚となりました。

旧ホームをスルーして

DMV用の低床ホームにて扉を開きます。

ちなみにDMVはふつうのバスといっしょで

(もともとふつうのバスを改造したもの)、

客室扉は進行方向の左側にしかありません。

▲22.8.2 阿佐海岸鉄道阿佐東線 宍喰

先ほど撮ったのは高さのある旧ホームの先端からでしたが、反対側はDMVに対応した低床ホームとなっており、こっちは低い目線で列車が狙えそう ( ̄  ̄*)ローアン。

低床ホームに備えられた構内踏切の柵の内側にて、しゃがんで狙ってみたローアングルからのDMV (^_[◎]oパチリ。宍喰のホームに向かってゆっくりと近づいてくるところをギリギリまで慎重に引き付けてみましたが、この角度ならボンネットの下の鉄輪(前輪)がよく見えて、DMVの車両構造が分かりやすいカットになりました 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ちなみに、これまではずっと赤いDMVばかりを見てきたので、阿佐東線のDMVは赤い車両と言う印象をお持ちになったかもしれませんが (゚ー゚*)アカ、DMVことDMV93形には三台三色、三愛称のバリエーションがあり、さっきの赤いヤツはDMV933の「阿佐海岸維新」号、今やってきたこの黄緑色はDMV932の「すだちの風」号、そして今旅では見かけなかった水色はDMV931の「未来への波乗り」号となっています ( ̄。 ̄)ヘー(クルマ用のナンバープレートが、そのまま車号表記なのかな?w)。

全国各地の地方ローカル線が利用者数の減少や維持費の負担により、なかには鉄道を廃止してバスへの転換が示唆される路線もあるなか、鉄道とバスの機能を合わせ持ったDMVに注目が高まるところですが σ(゚・゚*)ンー…、今旅の私はローカル線問題の云々などあまり深く考えず、単に“世界初”の実用化となったDMVを実際に見てみたい、乗ってみたい、撮ってみたいというミーハーな興味と、先述したJRから阿佐鉄へ転換した区間(阿波海南〜海部)の再乗車を目的に、DMVとなった阿佐東線を気軽に楽しんでみました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。もし将来的に、この“見た目がほとんどバス”というDMVが各地のローカル線を走るようになったとしたら、鉄ちゃんとしての個人的にそれはちょっとフクザツな気持ちになることは否めないですが(それでも鉄道路線として存続するならアリなのかなぁ・・・)σ(・∀・`)ウーン…、今はまだ物珍しくて面白く、わざわざ(?)徳島の南端(&ちょろっと高知w)まで足を運んででも、会いに来てよかったと思えるものでした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

今度は阿佐東線の前方車窓から

牟岐線のホームのほうを眺めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

DMV化以前はレールがまっすぐと伸び、

牟岐線とつながっていました。

バラスト(砂利)が白くてきれいな部分が

移管で新たにレールを敷き直した箇所ですね。

▲22.8.2 阿佐東線 阿波海南

(前方の車窓から)

そして阿波海南の“インター”にて

鉄道モードからバスモードへチェンジ。

チャンカチャンカ♪ヘ(゚ω゚ヘ)(ノ ゚ω゚)ノチャンカチャンカ♪

▲22.8.2 阿佐東線 阿波海南

(前方の車窓から)

バスモードで道路を走り、

上り方(北側)の終点である

阿波海南文化村(停留所)に到着。

(・ω・)トーチャコ

▲22.8.2 DMVバスモード区間 阿波海南文化村

宍喰から乗った鉄道モードのDMVは阿佐東線を上り方向へ進み、やがて牟岐線との接続駅である阿波海南に停車 アワ( ̄- ̄)カイナン。今日の私が最初にDMVへ乗った時は鉄道区間(阿佐東線)の起点である当駅から下り列車を利用しましたが、DMVは阿波海南側にもバスモードで運行する区間があり、今度は阿波海南で降りずにそのまま乗り続けます ...(((o*・ω・)o。モードインターチェンジでバスモードとなったDMVはさらに一区間、4分ほど走って、阿波海南文化村(あわかいなんぶんかむら)の停留所に終着 (・ω・)トーチャコ。

停留所名になっている文化・観光施設の「阿波海南文化村」は、美術刀剣として知られる海部刀や古墳の出土品などが展示されている博物館、藍染や陶芸、木工などの体験ができる工芸館、さらには“半田そうめん”や“阿波尾鶏”などのご当地名物が味わえる飲食館(三幸館)が敷地内にあり (・o・*)ホホゥ、今日のお昼ゴハンはこの館内でいただこうかと考えていたのですが (・∀・)イイネ、入場しようとした私の行く手を阻んだのは、門の前にどんっと置かれた「休館日」の立て看板 ズルッ!ミ(ノ;_ _)ノ =3

・・・駅に戻るとするか(文化村から阿波海南の駅までは歩いて15分くらい)。

休肝日・・・もとい「休館日」。

(´д`;)アウ…

ああ、ここでお昼ゴハンに

ご当地名物の“すだちそうめん”などを

食べたかったのになぁ。

(・ε・`)チェ

阿波海南の駅近くで目に付いたお店は

全国チェーンの弁当屋かコンビニくらい。

昼食にそのどちらかを選ぶとしたら・・・

お弁当屋さんの焼肉弁当になりますた。

( ̄▽ ̄;)ホカベソ

昨日の生山に続いて二日連続、

とくにご当地名物ではないお弁当。

なんだか今旅はあまり食に運が無い気がします。

(^^;)ゞポリポリ

夏らしい雲が印象的な空のもと、

阿波海南のホームで発車を待つ

牟岐線の徳島ゆき上り普通列車は、

単行の1200形。

▲22.8.2 牟岐線 阿波海南

今日のような暑さだと

神奈川の湘南海岸あたりなら

多くの人で賑わいそうだけど、

田井の浜のビーチには午後になっても

ちらほらと人影が見られる程度でした。

(´▽`*)ウミ♪

▲22.8.2 牟岐線 田井ノ浜(臨)

(車窓から)

牟岐線をひた走る1200形に揺られて、

ふたたび徳島へと戻ってきました。

(=゚ω゚)ノ゙タライマ

▲22.8.2 高徳線 徳島

徳島はいま乗ってきた牟岐線のほか、昨日に高松から乗った高徳線や、徳島線、鳴門線(なるとせん)の列車なども発着します。さて、ここから次はどこに行きましょうか σ(゚・゚*)ンー…。

夏休みの鉄旅、次回に続きます。

チャンカチャンカ♪ヘ(゚ω゚ヘ)(ノ ゚ω゚)ノチャンカチャンカ♪

御岳登山鉄道・・・御岳山ケーブルカー 乗車記 [鉄道乗車記]

そもそも私の旅行は、鈍行列車(在来線の普通列車)をひたすら乗り継いだり、観光地とは無縁の田舎風景で列車の写真を撮ったりすることが主な目的であり、旅行会社でプランを組んで観光地を巡るような「GoToトラベル」はあまり活用できないのではないかと思っていました。んじゃ、キャンペーンに関係なければ、どこへでも自由に(もちろん感染予防策は徹底したうえで)、鉄旅へ行っていいのかしらん? σ(゚・゚*)イイノ?

でも・・・テレビのニュースなどで各県の反応を伺うと、やはり東京からの旅行者は必ずしも快くは受け入れられない、もしくは控えてほしいというのが実情のようで、なんとも判断が難しいところです。連休や夏休み(個人的な)を控えているけれど、今夏は泊りがけの遠征を避けて、日帰りで行ける近隣県程度の行動範囲に留めておくべきなのかなぁ・・・ (´〜`;)ウーム。

そんな“都県またぎ”をふたたび躊躇するような状況のなか、なるべく近場で楽しめる鉄旅を模索していたところ σ(゚・゚*)ンー…、ふとアタマの中に思い浮かんだのは、東京都内にありながら、私がまだ一度も乗ったことがない鉄道路線のこと (*゚ロ゚)ハッ!。

え?日本の鉄道路線はすでに全線を乗りつぶしたハズじゃなかったっけ? (´・ω`・)エッ? それなのに都内ですら乗っていない路線があるとは、「全線完乗」のタイトルは偽りなのか!? (っ`Д´)っ・:∴ゴルァ・・・って、言われてしまいそうですが、たしかに私は拙ブログでも、日本国内の旅客営業鉄道路線は、JR、私鉄、第三セクター、地下鉄、路面電車、モノレール、さらにはトロリーバス、ガイドウェイバス(車両はバスだけど法規上は鉄道)にいたるまで、そのすべてを完乗し終えたと豪語しています (*`・ω・´)-3フンス!。しかし、そのタイトルには必ず「“鋼索線”をのぞく」と注釈をつけなくてはなりません ( ̄△ ̄;)エッ…。そう、鋼索線は乗り潰していないのです σ(゚ー゚*)シマコーサク?。

鋼索線(こうさくせん)とは、いわゆる「ケーブルカー」のこと ( ̄  ̄*)ケーブル。山の斜面などを上り下りするケーブルカーも、法規上は鉄道の営業路線(特殊鉄道)であることに違いないのですが (・o・*)ホホゥ、あくまでも個人的な“乗り鉄”のこだわりとして、私がいちばん鉄道という存在に惹かれる理由である、「一般市民が日常生活で、誰もが気軽に利用できる乗りもの」というところに、観光用を主目的としたケーブルカーはそぐわないと考えたため、いままでは乗車対象から外してきたのです (-`ω´-*)ウム(ちなみに、現在の日本に唯一残るトロリーバスも立山黒部アルペンルートの観光用ですが、こちらは乗り潰しに行ったというよりは、純粋な(?)観光で黒部ダムを訪れた際に全区間を乗れてしまった)。

とはいえ、鉄ちゃんとして決してケーブルカーを毛嫌いしているわけでなく、積極的に地方まで赴いて乗り潰そうとは思わないものの、機会があればなるべく乗車したいと考えています。そのなかでも、身近な東京都内に未乗の鋼索線があることには、以前から少し引っ掛かりを感じていました σ(゚・゚*)ンー…。

そこで、「都民の皆様におかれましては、都県またぐ移動をできるだけ控えるように」って知事さんがおっしゃっている(7/17発言)今回の状況は東京を見直すひとつの機会と捉え、私は未乗となっている都内の鋼索線を訪れてみることにしました ( ´_ゝ`)フーン。ま、コロナの影響で臨時列車やイベント列車の運行が少ない今、ほかに思いつくような鉄ネタもないしね・・・(^^;)ゞポリポリ。

7月19日(日)

ただ、むしろ今回ばかりは雨でもいいかな・・・って、私は思っています (´σД`)マ、イッカ。というのも、目的であるケーブルカーは先述したように、おもに観光用として運行されているため、週末に晴天の行楽日和ともなれば多くの観光客や登山客で混雑することが予想されます。ハコ(車両)の小さなケーブルカーでは一度で乗客を捌ききれず、乗るまでに行列・・・なんてこともたまにありますよね λλλλλ (´д`;)人大杉…。でも逆に雨天ならば観光客の出足も鈍ることでしょう (´ω`)ナルヘソ。それを裏付けるかのように、行楽シーズンのピーク時にはかなり混雑する中央線の「ホリデー快速」も、今日はガラガラでした ( ̄  ̄*)ガラガラ。まあ、この空き具合は天候だけでなく、コロナの影響も少なくないと思いますが (・ω・`)ウーン…。

そこで、中央線を下る快速列車でも高尾ゆきではなく、立川より中央線から青梅線に乗り入れる奥多摩ゆきの「ホリデー快速 おくたま号」に乗車し、御岳山のふもとに位置する青梅線の御嶽(みたけ)を目指します (/*´∀`)o レッツラゴー♪。この「ホリデー快速」ならば、中央線沿線にあるウチ(自宅)の最寄駅から乗り換え無しの一本で御嶽まで行けるし、停車駅が少ないため速達性にも優れた便利な列車です (・∀・)イイネ。こういう楽チンなものがありながら、いままで一度も御岳山ケーブルカーを乗りに行こうとは思わなかったんだよなぁ・・・(^^;)ゞポリポリ。

そんな便利な「ホリデー快速」で、順調に青梅線を下り方向へ進んでいたところ ...(((o*・ω・)o、天気予報では“曇り時々雨”で降水確率も高かったハズなのに、車窓から望む空は雲が切れて青空が見えているではありませんか。あれ?晴れてるじゃん・・・(゚ー゚?)オヨ?。なんだか久しぶりのような気がする晴天、しかも沿線風景が自然豊かな青梅線に来ているのならば、ケーブルカーへ行く前にちょろっと寄り道したくなってしまいました ((o(・∀・*)o))ウズウズ。そうすると停車駅の少ない「ホリデー快速」よりも普通列車(各駅停車)の方が好都合なので、急きょ途中の青梅で列車を乗り換えることにします ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!。慌ただしいけれど、鉄旅はこういう予期せぬ展開がまた楽しいやね。

青梅では青空が広がっていました。

これは“晴れ運”に恵まれたかな?

「ホリ快」を見送って、

当駅始発の普通列車に乗り換えます。

ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!

▲青梅線 青梅

ちなみにスマホの列車位置情報アプリだと、

青梅周辺の予報は変わらずに曇り時々雨・・・。

これから天気が急変するのかもしれないので、

気は抜かない方がいいのかも。

( ̄ヘ ̄)ウーン

車窓に自然の緑が流れる青梅線は

「東京アドベンチャーライン」の愛称があります。

ロングシートの通勤型電車でも味わえる旅気分。

(*゚v゚*)ワクワク♪

東青梅から先(奥多摩方面)は

単線となる青梅線。

古里で行き違う交換列車を待ちます。

ちなみに古里の読みかたは

「ふるさと」でなく「こり」。

(゚ー゚*)コリ

▲青梅線 古里

先へ進むほど

どんどん山深い雰囲気となります。

でも、ここは東京都内。

それにしてもいい天気だなぁ。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲青梅線 鳩ノ巣-白丸(車窓から)

列車が走り去ると鳥の囀りとセミの鳴き声が耳に入る、自然豊かな無人駅の白丸。この駅近くには、多摩川の上流に位置する白丸湖(人造のダム湖)があり、そこに架かる橋の上からは湖と絡めて山裾を走る青梅線の列車を撮る事ができます (・o・*)ホホゥ。駅から橋まで徒歩でわずか10分程度という寄り道にはもってこいの手軽さながら、その湖面を見下ろす眺めはなかなか壮大なものがあり、私も季節を伺いながらちょくちょく訪れているお気に入りの撮影スポットです (・∀・)イイネ。今回は本来の目的であるケーブルカーの乗車が控えているのであまり長居できませんが、少しだけきれいな風景の撮影を楽しんでいきましょ ヽ(´▽`)ノワーイ♪。

周囲は数馬峡と呼ばれる溪谷で、

そのダイナミックな風景が数馬峡橋から望めます。

青梅線を狙う撮影ポイントはその橋の上。

(「゚ー゚)ドレドレ

タタン、タタン・・・と、

渓谷に響くジョイント音を頼りに

一瞬のシャッターチャンスを狙います。

山裾にへばりついて走るE233系の車体が

キラッと輝きました。

(☆∀☆)キラッ☆

ちなみに神秘的なブルーグリーンの湖面は

石灰を含んでいるからだそうです。

▲青梅線 鳩ノ巣-白丸

一面が夏の深い緑に包まれるなか

手前にある一本の木には

オレンジ色の葉?花?が見られます。

何の木でしょうね・・・。

σ(゚・゚*)ンー…

▲青梅線 鳩ノ巣-白丸

橋から駅へ戻る道すがら、

線路沿いでダリアが花を咲かせていたので、

電車と絡めてパチリ。

(^_[◎]oパチリ

青空に赤い花とオレンジ帯の電車が映えます。

▲青梅線 白丸-鳩ノ巣

線路わきの法面スペースを活用して、

ここでは地元の方がお花を育てられているようです。

(´▽`*)キレイ♪

ダリアのほかにもアジサイや

キバナコスモス(でしょうか?)などが見られました。

ただ、さすがにアジサイはもう元気がないかな?

▲青梅線 鳩ノ巣-白丸

ただ、白丸湖が望める数馬峡橋はたしかにダイナミックでいい撮影ポイントですが、列車が見える範囲や撮影する立ち位置が限られているため、アングル的なバリエーションは乏しく、しかも「ホリ快」があるとはいえ、基本的にはどの列車も同じ形式のE233系なので、数本の列車が撮れればもうじゅうぶんです (+`゚∀´)=b OK牧場!。

橋の上以外にも線路端に咲いていた季節の花などを絡めて撮影しつつ、一時間程度の散策で白丸の駅に戻ってきました。

ちなみにホーム上で異彩を放つ白くて丸いモノは

球体テントのような待合室。

駅名が“白丸”だから、こんな形態!?

(゚∀゚)アヒャ☆

▲青梅線 白丸

撮影ポイントの白丸湖や数馬峡橋を

車内のほうから望むとこんな感じ。

木々に囲まれてほんの一瞬の眺めです。

|∀・)チラッ

▲青梅線 白丸-鳩ノ巣(車窓から)

次の下車駅は本来の目的地だった御嶽。

立派な寺社風造りのこの木造駅舎は

御岳山の武蔵御嶽神社を模したもので、

青梅線(青梅電気鉄道)開業時の

昭和4年(1929年)に建造。

(´ω`*)シブイ

▲青梅線 御嶽

白丸から青梅ゆきの普通列車に乗り、上り方向へ戻ること15分で御嶽に到着 (・ω・)トーチャコ。

立派な寺社風の駅舎を構える当駅は御岳山観光の拠点で、普通列車だけでなく都心から直通運行される「ホリデー快速」も停車します。ちなみに御岳山は“岳”の字が使われていますが、御岳山に鎮座する武蔵御嶽山神社にならって駅名は“嶽”を用いた「御嶽」としており、また、御嶽と書いて「おんたけ」とも読めますが(都内の東急池上線には御嶽山(おんたけさん)って駅がある)、ここは「みたけ」です (゚ー゚*)ミタケ。

そんな御嶽駅は御岳山のふもとにあって、駅のすぐ近くに目的のケーブルカーが発着している・・・のではなく ( ̄△ ̄;)エッ…、当駅からケーブルカーの駅や御岳山の登山口までは、およそ3キロもの距離があり、歩くと45分、路線バスで10分ほどとなっています ( ̄  ̄;)3㌔…。先述した高尾山ケーブルカーが京王線の高尾山口駅に隣接しているのに対し、このバス移動を挟むというアクセス方法がまた、私が御岳山ケーブルカーに足が向かなかった理由のひとつでもあります σ(・∀・`)ウーン…。御嶽駅の近くからひょいっとケーブルカーに乗れるのなら、青梅線撮影のついでなどで立ち寄ろうという気になるんですけどね。でも、その面倒くささが一般鉄道とは違うケーブルカーらしさのようにも思います (´ω`)ソオ?。

山のほうへ続く上りの坂道を45分も歩くのはさすがにしんどいので、もちろんバスを利用します (゚ー゚*)バス。

御岳山へのアクセス路線。

その行き先は「ケーブル下」。

▲西東京バス 御嶽駅

御岳山へ通じる坂道を進む路線バス。

乗車時間は短いけれど、

気分は「バス旅」の太川さん?

いや、私のキャラ的には蛭子さんか(笑)

( ̄▽ ̄;)エビスサソ…

▲西東京バス 琴沢橋-ケーブル下

ケーブル下はその停留所名どおり、

見上げるとそこに

ケーブルカーの線路がありました。

(゚∀゚)オッ!

バスに揺られること10分でケーブルカーの駅に近い、ケーブル下の停留所に到着 (・ω・)トーチャコ。

行くまでは青梅の先の御嶽はちょっと遠いとか、さらに駅からバスに乗るのは面倒だなどと思っていたけれど σ(・∀・`)ウーン…、実際に来てしまえば案外近いもんだという印象 (´σ∀`)ナーンダ。そんなところにあるのが、今回の旅の目的である御岳山ケーブルカーの滝本駅(たきもとえき)で、御岳山の中腹に位置するふもと側の起点駅です (゚ー゚*)タキモトミオリ。

予想外の晴天となったことにより、当駅までクルマで訪れてケーブルカーに乗る行楽客が多いかも・・・との懸念がありましたが (゚ペ)ウーン…、さすがに晴れたからすぐに御岳山へ駆けつけるなんて人は少ないようで、駅の構内は空いており、ケーブルカーを待つ列もありませんでした ε-(´∇`*)ホッ。これなら車両の前のほうの席に座れるかな?

さあ、ここから、私にとって都内で唯一、乗り残していた鉄道路線を片付けることとしましょう (*`・ω・´)-3フンス!。たとえケーブルカーであっても、そして個人的に乗り潰し対象から外していたとしても、やはり初めて乗る路線はテンションが上がります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

その標高は407.4メートルです。

駅名の由来は分からないのですが、

近くに滝があるのかな?

σ(゚・゚*)ンー…

▲御岳登山鉄道 滝本駅

券売機で購入した乗車券はシンプルなもの。

普通運賃は片道600円ですが、

往復乗車券だと1,130円で70円のおトクです。

(*・∀・)つ[キップ]

御岳山ケーブルカーの車両は、

とくに数字による形式は付けられていないようで、

今回乗車するのは開業時から数えて三代目にあたる、

赤い車体の「御嶽(MITAKE)号」。

(゚ー゚*)ミタケ

ちなみに車体のオデコには

京王(KEIO)マークが見られますが、

御岳登山鉄道(ならびに高尾登山電鉄)は

大手私鉄・京王電鉄のグループ会社です。

( ̄。 ̄)ヘー

▲御岳登山鉄道 滝本駅

乗務員さんの感染防止対策のため、

かぶり付きスペースは封鎖されていましたが、

前の方の座席から進行方向を眺めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

木々をかき分けるように山上へと伸びる

ケーブルカーの軌道。

▲御岳登山鉄道 滝本駅(前方の車窓から)

ここであらためて・・・御岳登山鉄道・御岳山ケーブルカーは、東京都青梅市に位置する標高929メートルの御岳山の北斜面に設けられ、中腹の滝本駅(標高407.4m)と山上の御岳山駅(標高831.0m)のあいだをむすぶ、全長1.1キロの鋼索鉄道(ケーブルカー)路線 (・o・*)ホホゥ。御岳山は古くから山岳信仰の対象となっており、当線は山上に建立されている武蔵御嶽神社への参拝アクセスを担っているほか、山歩きや登山といったレジャー客の利用、また、山上集落で暮らす住民の生活路線といった一面も持っています ( ̄。 ̄)ヘー。

鉄ちゃんにとって大きな見どころ。

乗っている「御嶽号」と形は同じながら

色が緑の「武蔵号」が下ってきます。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

▲御岳登山鉄道 滝本駅-御岳山駅

(前方の車窓から)

行き違いを済ませると、

「御嶽号」の登坂はラストスパート。

p(*`・ω・´)q ガンガレ

前方に山上の駅が見えてきました。

▲御岳登山鉄道 御岳山駅

(前方の車窓から)

山上に位置する御岳山駅に到着した

「御嶽(MITAKE)号」。

山登りおつかれさまでした。

(´w`*)ドツカレサン

▲御岳登山鉄道 御岳山駅

ガラスが反射してちょっと解りづらいのですが、

御岳山駅ではケーブルカーの動力となる、

巻き上げ機を見ることができます。

(゚∀゚)オッ!

▲御岳登山鉄道 御岳山駅

御岳山駅の標高は831メートルで、

ケーブルカーという特殊鉄道ではありますが、

東京都でいちばん高い場所にある鉄道駅です。

(・o・*)ホホゥ

▲御岳登山鉄道 御岳山駅

時速11キロというゆっくりとした足取りながら ノコノコ...(((o*・ω・)o、両駅の標高差423メートル、最大斜度25度の急勾配を力強く登ってきたケーブルカーの「御嶽(MITAKE)号」は、ふたたびガクン!(((°∀°;)))ガクン という軽い衝撃とともに停止し、山上の御岳山駅に到着 (・ω・)トーチャコ。

これにより私は、東京都内の鉄道全路線を“注釈無し”での完乗となりました ヽ(´▽`)ノワ〜イ♪(あくまでも都内の路線ね(笑))。わずか1.1キロのケーブルカーですが、下車したときには思っていた以上に大きな達成感が湧いた気がします (´ー`*)マンゾク。

雲が多くなってきたもののまだ晴れていて、

けっこう爽快な眺めです。

(´▽`*)キモチイイ♪

青梅線が見えないかと目を凝らすと、

(@_@*)ン-…

御嶽の上り方隣駅にあたる

沢井の駅がかろうじて確認できました

(画面まん中よりやや右に

駅の構内に架かる白い跨線橋がわかる)。

御岳山・武蔵御嶽神社の参道。

...(((o*・ω・)o

案内図を見ると参道沿いをはじめ、

山上の集落にはいくつかの宿坊もあります。

( ̄。 ̄)ヘー

そういえばケーブルカーの往復乗車券は

二日間有効となっていたので、

泊まりがけで参拝される方も多いのかもしれませんね。

山道のような細い参道を進むと、

傍らには立派なヤマユリなど、

いろいろな花が目に留りました。

(´▽`*)キレイ♪

ふもとより気温が低いのか、

ここではまだアジサイも元気です。

御岳山の武蔵御嶽神社は

第十代崇神天皇七年(紀元前91年)の創建と伝えられ、

天平8年(西暦736年)に僧行基がこの地に

蔵王権現を祀ったことで広く知られるようになり、

かつての有力武将たちの信仰をはじめ、

いまも関東一円より多くの人たちが

御嶽詣(みたけもうで)と称して参拝に訪れています。

ムニャムニャ…(*-ω-)人 幵

神社は御岳山駅よりさらに高いところに位置しますが、

景色の見晴らしは駅前のほうがスッキリしているかな?

σ(゚・゚*)ンー…

参拝を済ませて駅へ戻り、

ケーブルカーに乗って山を下ります。

カエロ…((((o* ̄-)o

ケーブルカーは上るより下りるほうが、

前方の眺めがいいっていわれますよね。

▲御岳登山鉄道 御岳山駅-滝本駅

(前方の車窓から)

行き違う車両は緑の「武蔵号」。

(゚ー゚*)ムサシ

ということは、私が乗っているのはまたも

赤い「御嶽号」のほうです。

▲御岳登山鉄道 御岳山駅-滝本駅

(前方の車窓から)

ケーブルカーなので上りも下りも

同じ速度、同じ所要時間なのですが、

どこか下りは慎重に進んでいる印象を受けながら、

ふもと側にある滝本駅に到着しました。

(=゚ω゚)ノ゙タライマ

▲御岳登山鉄道 滝本駅

ケーブル下1234-(西東京バス)-御嶽駅1242

厳しく制限されたわけではないけれど、できれば都民による“都県またぎ”は控えたほうがいいような状況(7/19時点)のなか、ふと思い立って、東京都内で未乗となっていた御岳山ケーブルカーを訪れた今旅 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

観光路線のケーブルカーも梅雨時で雨予報ならば混雑なく空いているだろうと予想しての訪線でしたが σ(゚・゚*)ンー…、天気予報がいいほうに外れてくれたことにより、結果的に雨が降らない爽やかな晴天に恵まれ、さらに人の少ない状況でケーブルカーの乗車を愉しめたことはラッキーでした (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。また、都内の路線完乗を果たせただけでなく、奥多摩や御岳山の自然豊かな風景にも、コロナ禍という時世柄、気分が癒されたように思います +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

個人的に乗りつぶし対象と見ていないケーブルカーは門外漢って印象があるけれど、もし機会があればほかの路線にも乗ってみたいところです (-`ω´-*)ウム。いつかは私の完乗タイトルから「鋼索線をのぞく」という注釈が取れる日がくる・・・かも?(笑)

冷たいとろろ蕎麦。

滋養強壮に優れたとろろ(山芋)は

昔から登山者の疲れを癒す効果があります。

≠( ̄ε ̄*)ズルルッ

まあ、今日の私はケーブルカーに乗っただけで、

自分の足では登っていないけどさ。

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

「ホリデー快速」は時間が合わなかったので、

青梅線の上り普通列車に乗って帰ります。

ただし、青梅から先は

中央線直通の「青梅特快」に接続してくれました。

▲青梅線 御嶽

ところで・・・、この旅のあとも東京の感染拡大は収まる気配なく、とうとう週末の連休については都知事から都民へ「不要不急の外出自粛」がふたたび要請される事態となってしまいました(7/22発言)。さらに、東京だけでなく各地でも感染者が増えている状況・・・。

焦ったってどうにかなるものではないけれど、このコロナ禍の出口はいったいいつになったら見えるのでしょうね・・・"o(-"-;*) ウゥム…。

富山地鉄富山港線・・・路面電車南北接続初日 乗車記 [鉄道乗車記]

(例のごとく今回も長めの記事となっていますので、ご興味がありましたらお時間のあるときにゆっくりとお読みいただくか、本文をすっ飛ばして写真とキャプションで流れを掴んでいただけたらと思います m(_ _)m)

JRの普通・快速列車が一日じゅう乗り放題となる「青春18きっぷ」を使い、北陸地方へ向かった鉄道旅 (*・∀・)つ[18]。

初日(3/19)は東京から金沢までの列車移動だけに終始し、二日目(3/20)は金沢と能登半島の和倉温泉をむすぶ七尾線(ななおせん)で“乗り鉄”や“撮り鉄”を楽しみながら (^_[◎]oパチリ、ご当地名物の能登前寿司なども堪能 (´ー`)マンゾク。目まぐるしく変わる天候に翻弄されつつも、まずまずの成果を残せて、次の目的地へと移動します...(((o*・ω・)o。

七尾線からIRいしかわ鉄道(第三セクター路線)に津端で乗り換えて、あいの風とやま鉄道(同・以下“あい鉄”と略)へ直通する列車でやってきたのは、越中富山の県都にある中心駅、富山 (゚ー゚*)トヤマ。

当駅は近年の改築で高架駅となり、

地平時代の旧駅から大変貌を遂げました。

w(゚o゚)wオオー!

▲20.3.20 あいの風とやま鉄道 富山

ところが、その“変化”が実施されるのは翌日(3/21)からのハズですが、富山駅の改札口を出たところにある構内のイベントスペースでは、何やら気になる催し物が開かれているじゃありませんか (=゚ω゚=*)ンン!?。ちょっくら後ろのほうから背伸びをして、イベントの様子をのぞき見してみると・・・(「゚ー゚)ドレドレ。

背景に設置されたボードには

「富山駅路面電車南北接続開通式(以下略)」

と書かれています。

(゚∀゚*)オオッ!!

そして・・・

くす玉、ぱっかーん!

(/ ̄ー ̄)/‥∵:*:☆*゜★。::*☆

このような式典があることを私はまったく知りませんでしたが(てっきりコロナの影響で行われないものだと思ってた)、たまたま私が富山に到着したタイミングでちょうど式典のクライマックスに遭遇するとは、これもひとつの“鉄運降臨”と言えるでしょうか (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。私は金運やクジ運が決していいほうではないけれど、自分で言うのもなんですが鉄道に関する運だけは強い気がします ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

(新型コロナウィルスの全国的な感染拡大が懸念されるなかでの式典開催などについてはいろいろと意見があるかと思いますが、ここではあくまでも私が鉄道趣味としての目線で見た状況、そしてそれを受けての感情を綴っていますのでご理解ください。なお、この時点(3/20現在)で富山県におけるコロナの感染者はゼロでした。今になって見通しが甘かったと言われれば、そのとおりなのですが・・・)

「南北接続発車式」に使われる二本の電車。

(゚∀゚*)オオッ!!

パッと見はどちらも同じ形の電車に思えますが

向かって左は今まで南側で使われていた

富山地鉄富山軌道線用の9000形(9002)で

右は北側で使われていた

元・富山ライトレールのTLR0600形(TLR0608)。

。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ここでは特にテープカットなど行われず、

式典関係者を乗せてゆっくりと走り出しました。

▲20.3.20 富山地鉄軌道線 富山駅

「富山 つながる、ひろがる。」の

記念ラッピングが施された貸切電車は

富山駅の新ホーム(5番・8番)から

南側へ向けて出発し、

環状線(富山都心線)を一周したようです。

富山駅前へ戻って来たところをパチリ。

(^_[◎]oパチリ

▲20.3.20

富山地鉄軌道線 電鉄富山駅・エスタ前-富山駅

これまで富山市内を走る路面電車(専用軌道区間も含む)は、富山駅の南側に私鉄の富山地鉄(富山地方鉄道)が運行する富山軌道線(南富山駅前〜富山駅〜富山大学前の市内線と丸の内〜荒町〜富山駅〜丸の内の環状線。なお、これは正式な路線区分でなく、おもな運行形態)、駅の北側に富山市などが出資する第三セクター鉄道の富山ライトレールで運行される富山港線(富山駅北〜岩瀬浜)がそれぞれに存在していましたが、両者は地平に位置するあい鉄やJRの富山駅が壁となって、接することができませんでした ( ̄。 ̄)ヘー。

富山駅の北側に存在していた、

富山ライトレール・富山港線の富山駅北停留場。

終点を表す“車止め”が設置されていました。

乂`・∀・´)ストップ!

▲06.8.2 富山ライトレール富山港線 富山駅北

いまから14年前の富山駅北を発車するのは

「ポートラム」の愛称を持つTLR0600形。

電車の背後には高架化される前の

富山駅北口が見えます。

▲06.8.2 富山ライトレール富山港線 富山駅北

ひとつ上の写真とほぼ同じ位置から眺める、

現在(3/20)の富山駅北口。

立派な高架駅が完成し、

路面電車の線路も高架下にある新駅のほうへ

敷き直されました。

明日からここを南北直通の電車が走ります。

(*゚v゚*)ワクワク♪

こちらは接続へ向けた工事を受けて、

一時的に少し離れた位置での仮設駅となった、

現在の富山駅北停留場。

吸収合併により富山地鉄の路線となった、

富山港線のTLR0600形が到着しました。

明日からは高架下の新駅へ移転する形となり、

富山駅北としては本日をもって廃止されます。

サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~

▲20.3.20 富山地鉄富山港線 富山駅北

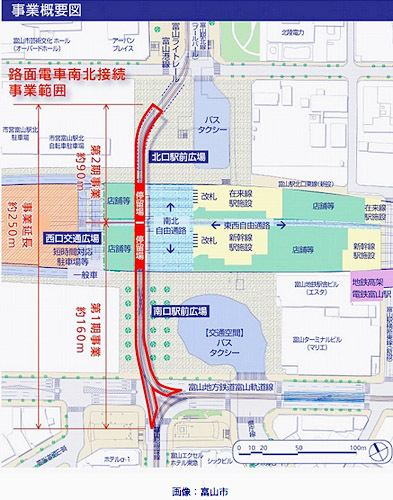

ちなみに、いまは工事のために一時的な仮設駅へ移動された富山駅北の停留場ですが、もともとあった正規の位置から今回開業する富山駅高架下の新駅(富山駅停留場)まで、富山市が公表した事業概要図を参考にすると、その延長距離は約90メートルだそうな ( ̄  ̄;)90㍍…。

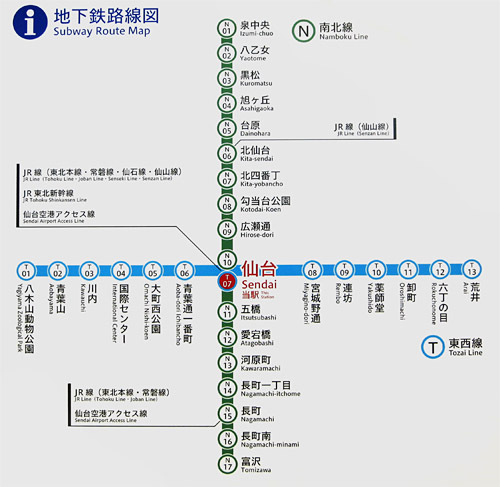

路面電車南北接続事業の概要図。

南側(下)の第1期が北陸新幹線と同じ日に開業し

(私はその時も当日に乗りに来た・・・^^;)、

今回開通するのは北側(上)の第2期事業。

その距離は約90メートルとあります。

( ̄  ̄;)90㍍…

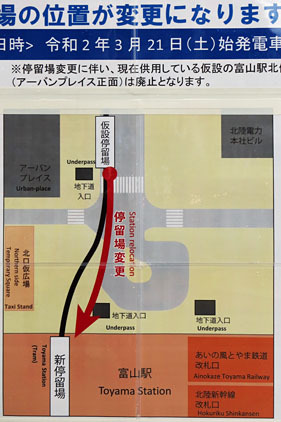

接続開業の前、

仮設の富山駅北に掲げられていた、

停留場の変更案内。

富山駅へ直接乗り入れることで、

あい鉄や新幹線からの乗り換えが

とても便利になりますね。

(・∀・)イイネ

なんだかまわりくどく説明したけど、

つまりはココが「つながる」ってこと。

(゚∀゚)アヒャ☆

思いがけず「開通式」や「出発式」の記念式典を見ることができましたが、本来の運行開始は明日が初日。それに備えて今日はここ富山で宿泊することとします (´w`*)ドツカレサン。ちなみに前日に泊まった金沢と同様、コロナウィルスの影響で宿泊客が減少しているからなのか、富山のビジネスホテルもかなりお安い値段設定となっていました。

カンパーイ♪(〃゚∇゚)ノ凵☆

日本海でとれる新鮮な魚介類など、

魅力的な美食名物が多い富山ですが、

今日はお昼にちょっと贅沢をしてしまったので、

ここではホタルイカの沖漬けと

白エビの天ぷらくらいにとどめておきます。

(゚д゚)ウマー!

前日に撮影へ訪れた七尾線では天候が不安定な“春の嵐”に翻弄されましたが (´д`;)アウ…、テレビで見た天気予報によると今日の北陸地方は穏やかな陽気(晴れ時々曇り)らしい ε-(´∇`*)ホッ。

素泊まりのプランだったので朝食はとらず、早朝の6時過ぎにチェックアウトしてさっそく駅へ向かいます。でも、私がやってきたのは路面電車が乗り入れるJRやあい鉄の富山駅でなく、それに隣接した富山地鉄の電鉄富山駅のほう コッチ…((((o* ̄-)o。

あれ?富山駅を通る路面電車に乗るんじゃないの? (゚ー゚?)オヨ?

富山地方鉄道の電鉄富山。

私鉄のターミナルらしい頭端式ホームには

いろいろな種類の電車が顔をそろえて、

それぞれに発車を待っています。

(゚∀゚*)オオッ!

▲20.3.21 富山地鉄本線 電鉄富山

電鉄富山の改札を入ると、頭端式のホームにずらっと並んでいたのは、各地の大手私鉄から富山地鉄へ譲渡され、この地で活躍を続ける往年の名車たち w(*゚o゚*)wオオーッ!。

富山地鉄こと富山地方鉄道は富山市近郊に路線網を持つ地方私鉄で (゚ー゚*)チテツ、先に路面電車の軌道線をご紹介しましたが、一般的な電車による普通鉄道の電鉄本線や立山線なども運行しており(むしろそちらがメインと言えるか)、地元利用者を主体とした地域輸送のみならず、宇奈月温泉や立山黒部アルペンルートへのアクセスとして観光客輸送にも力を入れている鉄道です (・o・*)ホホゥ。

ホームに並んで発車を待つ各列車のなかで、個人的にはやはり元・西武特急「レッドアロー」の現・16010形に惹かれますが、この列車は私の目的地には行かない立山線の立山ゆき(寺田経由)なので残念ながら見送り バイチャ!( ゚д゚)ノシ、乗車したのは元・京阪特急の現・10030形が使われた、不二越・上滝線経由の岩峅寺(いわくらじ)ゆき普通列車 ( ̄∇ ̄*)オケーハン。それに揺られて10分ちょっと、電鉄富山から5駅目の南富山で下車します。

元・京阪特急の転換クロスシートも

じゅうぶんに座り心地がよい座席でした。

(・∀・)イイネ

▲20.3.21 富山地鉄不二越線 南富山

その駅名のとおり富山市中心部の南方に位置する南富山は、先出の路線図を参照していただくと分かりやすいかと思いますが、富山地鉄の不二越・上滝線(電鉄富山・稲荷町〜南富山〜岩峅寺)と軌道線(路面電車)の接続駅であり、南富山駅前の停留場は軌道線本線の起点となっています (・o・*)ホホゥ。

ちなみに、南北の直通運転をいちばん最初に行う、いわゆる“一番列車”(初発電車)だと、おそらく同じ狙い(前方かぶり付き)の同業者が多くて混雑するのではないかと思われたため σ(゚・゚*)ンー…、私はとくに一番列車へ乗ることには拘らず、南富山駅前から二番目*に発車する南北直通の岩瀬浜ゆきを選択 (#`・д・)っ゙ニバンジャダメデスカ!。これは前方席のキープなどを考えると、いい判断だったかもしれません ъ(゚Д゚)ナイス。

(*なお、南から北へ直通する北行電車は、私が選択した南富山駅前発(4系統)だけでなく、富山大学前のほうから運行されているもの(5系統)や、環状線を周回するもの(6系統)もあるので、正確には南北直通電車としての二番目ではありません。あくまでも私が乗ったのは南富山駅前発の岩瀬浜ゆき二番列車です (´σД`)コマケェナ)

南北直通・・・いや、富山地鉄軌道線本線と富山港線を直通して北へ向かう4系統の岩瀬浜ゆき電車は、定刻の6時37分に南富山駅前を発車しました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

前方の大きな窓から視界は良好!

m(・∀・)m カブリツキ♪

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 南富山駅前

(前方の車窓から)

繁華街の西町付近ですれ違ったのは、

岩瀬浜のほうから南下して来た、

南富山駅前ゆきの直通電車で、

元・富山ライトレールのTLR0600形。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 西町-中町

(前方の車窓から)

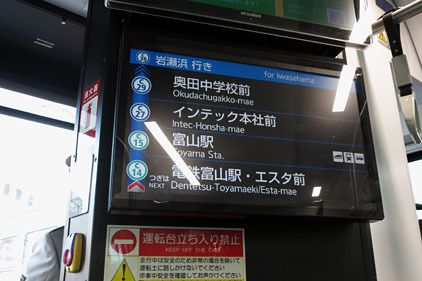

車内の停車駅案内。

やがて富山駅の先に

旧・富山ライトレールの区間だった、

北側の駅名が表示されました。

こんなことでも南北の接続を実感。

(´ー`)シミジミ

そんな富山市中心部を縦に貫く桜橋電車通り(県道43号および22号)を順調に北上する岩瀬浜ゆきの電車は、じわじわと富山駅へ近づきつつあり ...(((o*・ω・)o、それにあわせて私のテンションもぐんぐん上昇 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。先ほど富山地鉄の鉄道線に乗った電鉄富山駅の横をかすめると、やがて車窓の右手には高架駅のJR富山駅がどーんと現れて、交差点を右にカーブした電車はその高架下へ吸い込まれるように突入します (゚∀゚*)オオッ!!。

ここから右にカーブすると富山駅で、

コッチ…((((o* ̄-)o

左へ分岐する線路は

富山大学前方面に向かっています。

▲20.3.21

富山地鉄軌道線 電鉄富山駅・エスタ前-富山駅

(前方の車窓から)

JR富山駅の高架下へ進む電車。

「見つけたぞ、あれが富山駅の入口だ!」

σ(゚ー゚*)ジャブロー?

ちなみに富山駅南側のこのあたりは

2015年3月に開通した第1期事業の部分で、

私はすでに乗車済み。

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

(前方の車窓から)

私が乗っている岩瀬浜ゆきは、

富山駅停留場の8番ホームに停車しました。

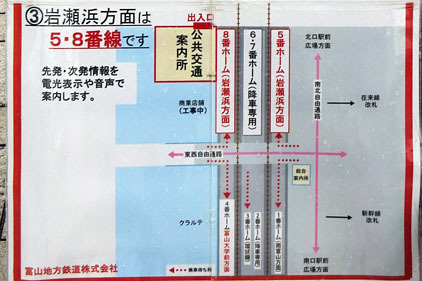

( ̄  ̄*)8バンラーメン

東西自由通路より北側の5〜8番ホームが

今回新設された富山港線のホーム。

通路より南側の1〜4番は既存のホームで、

南富山や大学前方面と環状線が発車します。

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

(前方の車窓から)

富山駅の構内に設置された

カウントダウンカレンダーが0日となり、

本日の南北接続開業日を迎えました。

(*゚▽゚)/゚・:*【祝 接続】*:・゚\(゚▽゚*)

5・8番ホームの案内やTLR0600形を

0日表示のカレンダーと絡めて記念撮影。

(^_[◎]oパチリ

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

南富山駅前ゆきと交換。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

この先の富山港線は基本的に単線区間となります。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 富山駅

(前方の車窓から)

そして南北の路線をつなぐ役割を果たした、

新たなる延長部分を進みます。

私の乗りつぶし的にはここがクライマックス。

(*°ω°)-3 ムフーッ!

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 富山駅-インテック本社前

(前方の車窓から)

富山駅をあとにして新設部分を進む

T100形の「サントラム」。

開通前の昨日にも訪れた立ち位置で

今日から直通運転を開始した路面電車をパチリ。

(^_[◎]oパチリ

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 富山駅-インテック本社前

かつて・・・というか

ほんの数ヶ月前まではこのあたりに

旧・富山ライトレールの富山駅北停留場がありました。

とりあえずここを通過した時点で

新設された部分を乗りつぶしたことになります。

ヽ(´▽`)ノワ~イ♪

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 富山駅-インテック本社前

(前方の車窓から)

昨日まで使用されていた

富山駅北の仮設停留場を通過します。

スル━━━( ̄、 ̄*)=3=3=3━━━ッ

ちなみにこの仮設駅近くにはあらためて、

「オークスカナルパークホテル富山前」

という停留場が設置される予定。

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 富山駅-インテック本社前

(前方の車窓から)

富山駅北側の様子を

ちょっと高い目線で眺めてみましょう。

(「゚ー゚)ドレドレ

日付入りの記念ラッピングが施されたTLR0600形、

この電車が進んでいるあたりに

かつて正規の富山駅北停留場がありました。

そして線路の先(中央より少し右)に見えるのが、

役目を終えた富山駅北の仮設停留場です。

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 インテック本社前-富山駅

これにて、未乗だった延長部分を乗りつぶせたことになりました ヽ(´▽`)ノワ~イ♪。ほんの90メートルであっても、完乗達成にはやはり感慨深いものがあります。+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

富山駅の次駅、インテック本社前に停車。

当停留場名は近隣に本社を置く

IT企業のネーミングライツによるものです。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 インテック本社前

(前方の車窓から)

そして、インテック本社前を発車してからしばらく進むと、これまで道路上の併用軌道を走っていた路面電車は、次駅の奥田中学校前の手前で左に大きくカーブして道路を離れ、その先に伸びる専用軌道(ふつうの線路)へと入りました (゚∀゚)オッ!。

奥田中学校前付近で左へカーブ。

o(- ̄*o)))…コッチ

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 インテック本社前-奥田中学校前

(前方の車窓から)

ここから先はふつうの線路が敷かれた、

専用軌道(鉄道線)となります。

見えているホームが奥田中学校前。

(゚ー゚*)ガッコ

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 奥田中学校前

(前方の車窓から)

しかし、この旧・富山ライトレール、現・富山地鉄の富山港線には、ほかとは違うちょっと面白い歴史や経緯があり、その特徴が奥田中学校前よりも先(北側)の専用軌道区間に表れているのです (=゚ω゚=*)ンン!?。

境界駅となる奥田中学校前には、

ホームの岩瀬浜寄りに

鉄道としての起点を表す0キロポストが

設置されています。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 奥田中学校前

(前方の車窓から)

奥田中学校前を出て、

単線の専用軌道を突き進む岩瀬浜ゆき。

併用軌道区間よりも速度が上がります。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

(・・・って、最高速度でも60キロだけど)

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 奥田中学校前-下奥井

(前方の車窓から)

というのも実は、この富山港線はかつて私鉄の富岩鉄道(ふがんてつどう)によって開業(1924年)したのち、戦時中に物資を港に輸送する重要路線として国有化(1943年)されて国鉄の管轄となり、今から14年前の2006年までは国鉄を引き継いだJR西日本の路線として、普通規格の電車や気動車(ディーゼルカー)を使った列車が日常的に運行されていました ( ̄。 ̄)ヘー。ちなみにJR時代の路線名も今と同じ富山港線(とやまこうせん)。

国鉄急行型車両の475系。

富山駅のいちばん北側に位置した

7・8番ホームが富山港線の専用ホームでした。

(ノ∀`)ナツカシス

そういえば、新たに設置された富山駅停留場も、

7・8番は富山港線ホームですね

(現・7番は降車専用ホームだけど)。

ちなみにこの475系は

今旅の前々回でご紹介したクハ455形の仲間です。

▲05.12.30 北陸本線 富山

繁華街の南部地域(駅の南側)に対して、おもに工場地帯だった北部地域の活性化と、クルマに頼らず誰もが便利に移動できる公共交通を軸としたクリーンな街づくりを目指すべく、その交通インフラ整備として富山市は富山港線に着目 σ(゚・゚*)ンー…。JR富山駅を発着していたローカル線の富山港線を見直して、北部地域から富山市中心部の市街地へダイレクトに乗り入れられる「LRT」への転換を提案します。ちなみにLRTとは「Light Rail Transit」の略で、郊外ではふつうの線路の専用軌道を走り、都市部では道路に敷設された併用軌道へ直通できる、おもに路面電車タイプの小型車両(トラム)を使った鉄道の形態 (・o・*)ホホゥ。そのLRT化事業は富山市を中心とする第三セクター会社の「富山ライトレール」が経営の主体を引き継ぐことでJRと合意し、2006年に富山港線はJRのローカル線から富山ライトレールが運行するLRT路線へ、国内では前例のない驚きの生まれ変わりを見せたのです w(*゚o゚*)wオオーッ!。

そして転換の際、奥田中学校前(当駅は転換時に新設)から北側(〜岩瀬浜)の郊外区間はJR時代の施設を活かした専用軌道のままで(架線電圧は直流1,500Vから600Vに降圧)、いっぽう当駅から南側は道路を併用軌道に整備したうえ、街中を経てJR富山駅の北口に設けた富山駅北停留場にいたる路面電車となり センヨー(゚д゚≡゚д゚)ヘーヨー、富山港線はその両区間(専用・併用)を直通して走る、まさにLRTスタイルの運行形態となりました(なお、JR時代に線路が敷かれていた富山から奥田中学校前までの部分は、併用軌道区間への移設という形で部分廃止)。

そんな当線の専用軌道(鉄道線区間)の施設が立派なのは、元・JRの路線を引き継いだという経緯によるものだからです (´ω`)ナルヘソ。

次駅に表記されていた富山口(とやまぐち)は

富山港線のLRT転換でルートから外れて、

廃止となった駅でした。

(´・ω・`)ショボン

▲05.12.30 北陸本線 富山

車内から撮ったJR時代の城川原の駅名標。

“撮り鉄”より“乗り鉄”がメインだったこの頃の私。

富山港線の記録撮影をまともにしていなかったのが

今となっては悔やまれます。

σ(・∀・`)ウーン…

ちなみにこのとき乗った車両は475系でしたが、

日中の閑散時間帯には単行のキハ120形も使われ、

「ワンマン乗車口」はキハ使用時における乗車口。

▲05.12.30 富山港線 城川原(車窓から)

こちらは現在の城川原。

当駅は今も交換が可能な二面二線構造ですが、

JR時代は線内で唯一の交換可能な中間駅でした。

(LRT化以降の富山港線は当駅以外でも

いくつかの駅で列車の交換が可能)。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 城川原

(前方の車窓から)

JR時代(国鉄時代?)に使われていた、

プラットホームの名残。

▲20.3.21

富山地鉄富山港線 萩浦小学校前駅-東岩瀬

(前方の車窓から)

東岩瀬には沿線で唯一、

JR時代に使われていた駅舎や

プラットホームの一部が保存されています。

(゚∀゚*)オオッ!

前方車窓の左側に見えるのが

普通の鉄道車両を使用していたJR時代のホームで、

右側が現行のLRT(低床車)に合わせたホーム。

その高さは全然違いますね。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 東岩瀬

(前方の車窓から)

両方のホームの高さを

電車を入れて見比べるとこんな感じ。

(・o・*)ホホゥ

市街地部分を路面電車として走るLRTは

基本的に普通鉄道の車両よりも小型の電車で、

さらに近年はバリアフリーの観点から

乗り降りしやすい低床車を積極的に導入。

そのため、富山港線のLRT化に際しては

すべての駅のホームが低床車の乗降に対応した

低いホーム(左側)へ改築されています。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 東岩瀬

(開いた踏切から撮影)

JR時代・・・というか、

富岩鉄道として1924年(大正13年)に開業した

その当時の木造駅舎が今も残る東岩瀬。

(´ω`*)シブイ

当駅の駅名を聞くと個人的には、

鉄道旅行作家の故・宮脇俊三氏の処女作である、

「時刻表2万キロ」第1章のエピソードが思い浮かびます。

私にとってここは

文学舞台を指す意味での“聖地”だなぁ・・・。

(´ー`)シミジミ

東岩瀬の旧駅舎は現行の駅施設ではなく、

地域の交流施設として残されたものですが、

建物内は自由に入ることができます。

ホーム側の軒下に見られたのは、

先述したキハ用の乗車口案内。

(゚∀゚)オッ!

LRTを軸にした街づくりを目指すという富山市のコンセプトを通した目で見ているからか、それとも実際にLRT化で沿線が活性化したのか、私が以前に訪れたときよりも家々やマンションなどが増えて、新たな住宅街が形成されているような印象を受けます σ(゚・゚*)ンー…。いまの状況だったらここを廃線にしようという考えは起こらないでしょう ε-(´∇`*)ホッ。

かつては唯一の交換駅だったことで駅名が記憶に残っている城川原(じょうがわら)や、開業時の木造駅舎が今も残る東岩瀬(ひがしいわせ)などを前方の車窓越しに眺めつつ北上を続けて ...(((o*・ω・)o、富山駅から24分、南富山駅前から乗り通すこと47分、南北接続の初日におけるトラブルなどが発生することなく、直通電車は定刻の7時24分に終点の岩瀬浜へ到着しました (・ω・)トーチャコ。

TLR0600形。

当形には港(PORT)とトラムを合わせた

「ポートラム」の愛称が付けられており、

それが富山港線の路線通称としても

定着しています。

(゚ー゚*)ポートラム

▲06.8.2 富山ライトレール富山港線

競輪場前-岩瀬浜

電車はまもなく岩瀬浜に着きます。

前方展望で眺める線路の先に

終着駅を示す車止めが見えてきました。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 岩瀬浜

(前方の車窓から)

富山市北部の港湾地区に位置する

富山港線の終点、岩瀬浜。

(・ω・)トーチャコ

これは今回の到着時に撮影したもので、

南富山駅前から乗り通してきた、

富山地鉄のT100形「サントラム」が

折り返し運転に備えます。

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 岩瀬浜

富山港線がLRT化された直後の同駅。

富山ライトレールのTLR0600形「ポートラム」が

停車しています。

南北接続による運行会社の合併で、

現在の当形は富山地鉄の所属車両となりました。

▲06.8.2 富山ライトレール富山港線 岩瀬浜

上写真よりさらに半年ほどさかのぼった

2005年12月の同駅。

JRの路線として最後の冬に訪れたときで、

雪深い岩瀬浜に475系が佇んでいます。

(ノ∀`)ナツカシス

こうやって時代ごとの定点写真を見比べると

その変化が分かって面白いものですね。

▲05.12.30 富山港線 岩瀬浜

JR時代の岩瀬浜には、

古びた木造の駅舎が存在していました。

(´ω`)シブイ

富岩鉄道による開業時の岩瀬浜駅は

現在地よりも北西に200メートルのところに位置し、

そこから移転した際の1946年(昭和21年)に

この駅舎は建てられたのだそうです。

▲05.12.30 富山港線 岩瀬浜

そしてこれが現在の岩瀬浜。

当駅は路線バスとの連絡に便宜を図るため、

電車のホームとバスの停留所が

フラットに併設されています。

ちなみに木造駅舎は

LRT化の際に取り壊されてしまいました。

(・ε・`)ザンネン

▲20.3.21 富山地鉄富山港線 岩瀬浜

南北接続の記念ラッピングが施された

元・富山ライトレールのTLR0600形でした。

(゚ー゚*)ポートラム

ちなみに富山地鉄軌道線と富山港線は、

市内電車における均一運賃が

直通で適用されるため、

たとえば南富山駅前から岩瀬浜のように

始発駅から終着駅まで乗り続けても210円。

逆にたった一区間だけ乗っても同額です。

(*´ω`)つ⌒○ チャリーン

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

東岩瀬0834-(富山地鉄富山港線)-富山駅0901

(東岩瀬に立ち寄ったのは駅舎などを記録するため)

T100形「サントラム」(右)や9000形「セントラム」、

TLR0600形「ポートラム」といった低床車のみですが、

南側の市内線(南富山〜富山駅〜大学前)では

いかにも路面電車らしいレトロなスタイルの

7000形(左)も健在です。

(´ω`*)シブイ

この電車が富山港線に直通したら面白いのにね。

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

南北接続の開業を記念して、

富山駅の構内では県の名産である

チューリップが配られていました。

ドゾー(*・∀・)つY

(私はいただかなかったけど)

南北に分かれていた路面電車を

くっつけちゃうなんて、

まさに「AMAZING TOYAMA」!

(゚∀゚)アヒャ☆

▲20.3.21 富山地鉄軌道線 富山駅

さて、お次は富山地鉄の鉄道線で朝に見かけた元・西武特急「レッドアロー」(16010形ね)でも沿線で撮ろうか、それとも富山から高岡へ移動して、景色のいい富山湾沿いを走る氷見線(ひみせん)を訪れようか (・∀・)イイネ・・・と、まだまだ富山周辺での“鉄分補給”を続けたいところではありますが、惜しいけれど今旅はここまで ( ̄△ ̄;)エッ…。

一昨日(3/19)に東京から金沢までやってきた時と同様、「青春18きっぷ」を手にしている私はこれから、在来線の普通列車をいくつも乗り継いで東京へ帰るつもりです。そうすると、もう富山にいられる時間は残されていないのでした ( ̄、 ̄)ナルヘソ。それでも、路面電車南北接続の初日という記念すべき日に乗車を果たせただけで、じゅうぶんに満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。

さ、東京へ帰るか・・・カエロ…((((o* ̄-)o。

富山駅構内の駅そば屋さんでいただいた

白えび天そば。

ご当地名物の白エビがこんなにのって

530円とは嬉しいお値段です。

ソバ(゚д゚)ウマー!

そして付け合わせのいなり寿司は、

一ヶなんと40円!

駅そば好きにはたまらん名店だなぁ・・・。

お昼すぎ、

あい鉄の泊(とまり)ゆき下り列車に乗って、

富山をあとにします。

また来るよっ!

マタネ!(=゚∇゚)ノシ

▲20.3.21 あいの風とやま鉄道 富山

前日に乗った津幡〜富山と同様、

富山から糸魚川まではJRの路線でない

第三セクター鉄道(あい鉄・トキ鉄)の区間なので

「18きっぷ」は使えず、

普通乗車券を買って乗車します。

運賃は1,550円。

(*・ω・)つ[キップ]

泊では新潟県の三セク鉄道、

えちごトキめき鉄道(トキ鉄)の

日本海ひすいラインに乗り継ぎ。

当線(当ライン?)は電車でなく、

ディーゼルカーのET122形で運行されています。

イーティー(*´∀`)σ

▲20.3.21 あいの風とやま鉄道 泊

富山と新潟の県境に位置する

市振(いちぶり)付近の車窓に広がるのは

日本海の海景色。

昨日の“春の嵐”と打って変わって

今日は快晴です。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲20.3.21 あいの風とやま鉄道 越中宮崎-市振

(車窓から)

糸魚川(いといがわ)でJRの大糸線に乗り換え。

ここから先は「18きっぷ」が使用可能です。

(*・∀・)つ[18]

接続した南小谷(みなみおたり)ゆきは

キハ120形の単行。

車内は空いていてボックスシートに座れました。

▲20.3.21 大糸線 糸魚川

海の次は山の景色。

妙高戸隠連山の雨飾山(あまかざりやま)が

雄大な姿を見せています。

(゚∀゚)オッ!

▲20.3.21 大糸線 頸城大野-姫川(車窓から)

長野県の南小谷でさらに大糸線を南下する

信濃大町(しなのおおまち)ゆきに乗り継ぎ。

ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!

ここでJR西日本から東日本の管轄となり、

車両はE127系です。

▲20.3.21 大糸線 南小谷

信濃大町で乗り継いだのは、

大糸線、篠ノ井線、中央東線を直通する、

上り普通列車の富士見ゆき。

ロングランの列車ですが

ロングシート仕様の211系(右)でした。

( ̄  ̄;)ポテロング…

ちなみにこのあと

富士見で乗り継いだ大月ゆきも

同仕様の211系。

▲20.3.21 大糸線 信濃大町

そして今旅のラストランナーは

大月で乗り継いだ東京ゆきの中央特快。

馴染みのあるオレンジ帯のE233系を見ると、

家が近づいた感覚で気分が落ち着きます。

ε-(´∇`*)ホッ

▲20.3.21 中央本線 大月

往路は東海道本線と北陸本線を乗り継ぐ米原経由で金沢に到達しましたが、復路は変化をつけるために旧・北陸本線を引き継いだ三セク鉄道のあい鉄とえちごトキめき鉄道で富山から日本海に沿って北上し ...(((o*・ω・)o、新潟県の糸魚川(いといがわ)で大糸線に乗り換え ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!。そして篠ノ井線、中央本線(中央東線)を経て、富山から約10時間の長旅で東京に帰ってきました (=゚ω゚)ノ゙タライマ。

金券ショップで購入した格安価格の「青春18きっぷ」を使って北陸地方を訪れた今旅。能登半島の七尾線では引退が迫る国鉄型車両が記録でき、富山の路面電車では南北接続という歴史的な開業日に立ち会えた、それぞれに目的を果たせて充実した鉄道旅となりました。

ただ、新型コロナウィルスの感染拡大が懸念されるなかでの三連休に出かけたことについては、現在のような強い外出の自粛が要請されていなかったため、自分のなかでまだ危機意識が低かったというのが正直なところ。今となってはそこを反省すべきかもしれません。でも、言い訳や開き直りに聞こえるかもしれませんが、出かけてしまった過去を取り消すことはできず、今できることはこれからでも意識を高めて、不要不急の外出を抑えるのが大事だと思っています。

今旅から帰った翌週以降は私の住む東京都内で知事による外出自粛要請が出され、格安で買った「18きっぷ」はけっきょく今旅での3回分しか使用することができませんでした(残りは“不要不急”でなく“必要”な外出に使う友人へ、500円+カフェラテ一杯で譲渡した)。それでも、購入額の10,080円分はじゅうぶんにモトが取れたので(東京から米原経由の金沢までだけでも、普通乗車券なら片道10,010円)、まあヨシとしましょうか。

コロナウィルスの感染が終息して、ふたたび安心してお出かけできる日が一日も早く戻って来るよう願っています。

沖縄都市モノレール・・・延伸区間 乗車記 [鉄道乗車記]

千葉県成田市の成田山へ初詣参拝に訪れる方々が利用する臨時列車、通称「成田臨」を成田線で撮影していた私 (^_[◎]oパチリ。お目当てだった国鉄特急色“風”のE653系(K70編成)はカメラに収めることができたけれど、この日の関東地方はみぞれ混じりの冷雨が降り続く底冷えの一日で {{{+ω+;}}}ブルブル、その寒さに耐えられなくなった私は、撮影地から成田空港へ直行してヒコーキに飛び乗り バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、温暖な沖縄県の那覇にやってきちゃいますた (=゚ω゚)ノ゙メンソーレ。

・・・というのが、冗談半分の適当なあらすじですが (゚∀゚)アヒャ☆、もちろん突発的な思いつきの行動で那覇に来たわけでなく、私が当地を訪れたのにはちゃんとした目的があります (-`ω´-*)ウム。

それは「ゆいレール」(゚ー゚*)ユイ。

普通鉄道ではなくモノレールではあるけれど、これも国内で一般の旅客営業を行なうれっきとした鉄道路線のひとつに含まれます (-`ω´-*)ウム。そうすると、日本の旅客鉄道路線の全線完全乗車(完乗)を目指す私にとっては、もちろん当線も目的達成に欠かせない踏破対象であり、開業の翌年となる2004年に那覇空港と首里のあいだの全線を乗り潰しました ...(((o*・ω・)o。ちなみにそれ以前にも何度か仕事で沖縄を訪れたことはあったものの、基本的に旅の主目的が鉄道趣味(乗り鉄や撮り鉄)に偏っている私が、プライベートで沖縄に来たのはそのときが初めて (゚ー゚*)オキナワ…。鉄道に乗ることが目的で沖縄の地を踏むという新鮮さを感じながらも、正直、厄介なところにある一路線を乗り潰せたことにホッとした覚えがあります ε-(´∇`*)ホッ。

そんな「ゆいレール」は、利用実績が好調だったこと、また、道路渋滞が激しい自動車に代わる交通手段としてのインフラ整備で、首里よりさらに先の区間も建設が続けられ (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…、最初の開業から16年、そして私が乗車してから15年が経った昨年の2019年10月に、首里から浦添(うらそえ)市の“てだこ浦西(うらにし)”まで新たに延伸開業 (*゚▽゚)/゚・:*【祝 延伸】*:・゚\(゚▽゚*)。鉄道路線が少しでも伸びるのは鉄ちゃんとして喜ばしいことですが ∩(´∀`)∩バンザーイ♪、その結果、私には未乗の区間が出来てしまいました ( ̄▽ ̄;)ア…。全路線完乗を目指すなら、ここもいつかは乗り潰さねばなるまい・・・(゚ペ)ウーン…。とくに焦る必要は無いのだけれど、やはり気分的には早く乗り潰してスッキリとしたいもの ((o(・∀・`)o))ウズウズ。そこで機会を伺っていたところ、LCC(格安航空会社)の格安航空券に目がとまり、思いきって成田から那覇まで飛んできたのでした (´ω`)ナルヘソ。

そう、今旅の私の目的は、未乗となっている「ゆいレール」の延伸区間、首里~てだこ浦西のあいだを乗り潰すこと (*`・ω・´)-3フンス!。ちなみにその乗車距離は・・・わずか4.1キロです(笑)。

私が宿泊したホテルは市街地中心部にある旭橋(あさひばし)の駅近くで、前日に件の「ゆいレール」を利用して那覇空港から旭橋まで移動してきました ...(((o*・ω・)o。未乗の首里より先の区間へ行くには本来、ここから下り列車で向かうことになるのですが、せっかく遠路はるばる那覇まで来たのならばこの機会にもう一度、新たな延伸区間だけでなく起点から終点までの全線を乗り通してみようと思い σ(゚・゚*)ンー…、いったん旭橋から上り列車で那覇空港へと戻って、あらためて起点より「ゆいレール」の乗り潰しを始めます (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

日本最西端の鉄道駅。

(゚∀゚*)オオッ!

当駅が「ゆいレール」の起点です。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港

ホームにて発車を待っていたのは、

最初の開業時から使用されている1000形で、

二両編成の跨座式モノレール車両。

お、よく見ればこれは、

トップナンバーの1201編成じゃん。

(゚∀゚)オッ!

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港

車内はロングシートが主体ですが、

先頭部の運転室背後には、

前方(もしくは後方)が望めるような

座席配置となっています

(一部の編成はここに荷物棚が設置)。

ためしに前方の席へ座ってみたけれど

助手席側はちょっと見づらいかな・・・

σ(゚・゚*)ンー…

ちなみに朝早い時間帯だったので、

運転席側は客室からの反射防止により

途中の駅までブラインドが降ろされていました。

全線有効の一日乗車券(¥800)は

日付制でなく24時間制で、

那覇空港へ到着した前夜に購入したものが、

本日の19時49分まで使用可能。

これは助かります。

(・∀・)イイネ

ちなみに駅の改札を通る際は、

券面に記されたQRコードを自動改札機にタッチする、

関東ではちょっと見慣れない方式。

(*・ω・)つ[キップ]ピッ☆

そういえば朝焼けって、たしか天気が崩れる前兆でしたっけ (´・ω`・)エッ?。今日の那覇の天気は一日を通して曇りの予報。雨は降らなそうだけれど、沖縄らしい南国の青空が望めるかはビミョーなところだなぁ・・・σ(・∀・`)ウーン…。

車窓から見えたのは「ゆいレール」の車両基地。

ここには「ゆいレール」の歴史などが分かる

資料館が併設されているのですが、

土休日は閉館日です。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港-赤嶺

(車窓から)

こちらの飛行機も車窓から見えたものですが、

自衛隊の保存機かな?

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港-赤嶺

(車窓から)

車窓の右手には自衛隊の施設の向こうに

チラリと東シナ海の海面が望めます。

|∀・)チラッ

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港-赤嶺

(車窓から)

ちなみに、以前の拙ブログでも触れたことありますが、日本で運行するモノレールにはざっくりと大きく分けてふたつの方式があり、ひとつは上にある軌道(レール)から車両がぶら下がるような格好の「懸垂式(けんすいしき)」(千葉都市モノレールや上野動物園モノレールなど)、そしてもうひとつが軌道に車両が跨がるような形の「跨座式(こざしき)」(東京モノレールや大阪モノレールなど)で、この「ゆいレール」は後者の跨座式を採用しています ( ̄。 ̄)ヘー。

鉄道駅として日本最南端に位置する赤嶺。

(゚∀゚*)オオッ!

駅前にはモニュメントがあり、

構内には記念撮影用の顔ハメボードが

置かれていました。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 赤嶺

そんな最西端や最南端の駅を擁する沖縄のモノレール、それが作られると初めて聞いたときには、海沿いの景色がいいところを走るのかな・・・と期待したものですが (*゚v゚*)ワクワク♪、実際は空港と市街地を結ぶことから大半は街風景で、車窓に海が望めるのは今のところほんのちょろっとだけとなっています |∀・)チラッ。まだ未乗の延伸区間には、少しでも海が見える箇所があるのでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

国場川(こくばがわ)に沿って走ります。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 奥武山公園-壷川

(車窓から)

東シナ海へ注ぐ国場川を離れて、

市街地方向にカーブする「ゆいレール」。

車両には近々オープン予定の水族館をPRする

お魚のラッピングが施されていました。

<°)))彡オサカナ

ちなみに実はこのカット、

宿泊したホテルのロビーから見えた情景です。

(^_[◎]oパチリ

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 壷川-旭橋

那覇市の官庁街に位置する県庁前(駅)。

右奥に見える立派な建物が沖縄県庁です。

そしてその手前の交差点を向かって左に進むと、

繁華街の国際通り。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 県庁前

(車窓から)

もっとも賑やかな地区の旭橋から牧志にかけて、

久茂地川(くもじがわ)沿いの建物が林立するなかを

「ゆいレール」は縫うように進みます。

...(((o*・ω・)o

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 旭橋-県庁前

(前方の車窓から)

牧志の手前で跨いだ国際通り。

日曜の朝なのでまだ人出は少ないですが、

お店が開く時間になれば、

国内外の観光客が行き交う繁華街です。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 見栄橋-牧志

(車窓から)

繁華街を抜けると住宅地が目立つようになります。

このあたりはアップダウンの激しい地域で、

とくに儀保から首里のあいだでは最大で60パーミル。

これは普通鉄道だとキビシい急勾配ですが

「ゆいレール」は難なく進みます。

♪~( ̄、 ̄ )===3 スイスイ~

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 儀保-首里

(前方の車窓から)

そしてこの勾配を上がったあたりから

車窓の右手に望めるのが、

鮮やかな赤瓦が印象的な首里城

・・・でしたが、

その姿は痛々しいものとなってしまいました。

(´・ω・`)ショボン

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 儀保-首里

(車窓から)

アップダウンの激しい地域の古島(ふるじま)や儀保(ぎぼ)を過ぎると、やがて車窓の右手に「首里城」(首里城公園)を望める箇所があり、初乗車のときはその正殿や広福門の真っ赤な姿が目に映って印象的だったものです (゚∀゚*)オオッ!!・・・が、ご存知のとおり首里城は昨年に発生した火災で正殿などを焼失 ヽ(´д`;)アア…。無惨な姿が「ゆいレール」からも確認できて、それは心の痛むものでした (。´・ε・`。)シンミリ。再建への道のりは簡単では無いと思うけれど、いつかこの車窓からも立派な正殿がふたたび望める日が来ることを切に願っています。

そんな首里城公園を車窓に眺めつつ、左へ大きくカーブを切った「ゆいレール」は、まもなく首里に停車 (゚ー゚*)シュリ。先述のとおり最初の開業時ではこの首里が終点で、ここから先が新たな延伸区間、つまり私の未乗部分となります。“乗り鉄”にとって未知なる鉄路(モノレールは線路ぢゃないけど)へ足を踏み入れる瞬間は、いつでもどこでも気分が高揚するもの (*゚v゚*)ワクワク♪。とくに今回は簡単に来られない沖縄の地ですから、興奮度もMAXです (*゚∀゚)=3ハァハァ!。落ち着きのない私とは対照的に(?)、クールな「ゆいレール」は静々と首里を発車しました ...(((o*・ω・)o。。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

開業から三ヶ月が経ちましたが、

軌道はまだキレイです。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 首里-石嶺

(前方の車窓から)

これまでの既存区間から引き続き、

延伸区間もかなりアップダウンが激しい。

w(゚o゚*)wオオー!

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 首里-石嶺

(前方の車窓から)

車内より前方を眺めた上写真の区間を、

石嶺の駅から撮影するとこんな感じ。

(^_[◎]oパチリ

スピードは速くないけれど、

まるでジェットコースターのような線形ですね。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 首里-石嶺

お、海が見えた。

(゚∀゚)オッ!

石嶺と経塚のあいだでは

街なみの向こうに水平線がチラリと望めました。

|∀・)チラッ

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 石嶺-経塚

(車窓から)

上り下りのアップダウンもスゴいけれど、

右や左へのカーブもウネウネです。

( ̄▽ ̄)ウネウネ

その進行方向の奥に見える

緑がこんもりとした山のようなものは、

浦添グスク(浦添城趾)。

(・o・*)ホホゥ

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 経塚-浦添前田

(前方の車窓から)

そして石嶺(いしみね)と経塚(きょうづか)の駅間、ちょうど那覇市から浦添市に入ったあたりでは、街なみの向こうにちょろっと海が望めたり、浦添前田(うらそえまえだ)の駅近くでは、琉球王国が誕生する以前の時代に中山王(ちゅうざんおう)が築いた浦添グスク(浦添城趾)が眺められたりと、けっこう変化に富んだ車窓風景が楽しめます (・∀・)イイネ。本来なら途中下車して浦添グスクを見学していきたいところですが、今回の私は与えられた時間で「ゆいレール」を完乗することが優先 (-`ω´-*)ウム。

いよいよ完乗が近づいてきました。

(°∀°*)ドキドキ

駅ナンバーが19ってことは、

「ゆいレール」は全19駅なのね。

「ゆいレール」は浦添前田を出ると

すぐにトンネルへ入ります。

これはちょっと意外な展開かも。

(=゚ω゚=*)ネルトン!

▲20.1.19 沖縄都市モノレール

浦添前田-てだこ浦西(前方の車窓から)

0.6キロのトンネルを抜けると、

その先に見えてきたのが、てだこ浦西。

(゚∀゚)オッ!

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

(前方の車窓から)

これはてだこ浦西の駅より撮影した、

トンネルから顔を出す「ゆいレール」。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

山などを貫通したものでなく、

トンネルの上にあるのは住宅地のようですね。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

軌道の行き止まりを表す車止め。

旅の終着地です。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

(前方の車窓から)

終点のてだこ浦西に到着。

(・ω・)トーチャコ

ヴォールト状の天井に覆われたホームは、

どこか欧州のターミナル駅を思わせる

開放的な空間を感じます。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

そしてトンネルを抜けた先が終点のてだこ浦西 (゚ー゚*)テダコ。ずっと気になっている方も多いと思われる「てだこ」ですが、「てだ(てぃーだ)」は太陽、それに「こ(子)」を付けた「てだこ」は「太陽の子」を意味する沖縄の方言で、現在の浦添で生まれたとされる琉球王国の「英祖日子(えそのてだこ)」にちなんで当駅名に付けられたそうです ( ̄。 ̄)ヘー(駅名後部の浦西は地域名)。そんな「てだこ」に歓迎されたのか、那覇空港を出て以来ずっと雲に覆われてスッキリとしなかった空が、てだこ浦西では青空が広がって眩しい日差しも降り注いでいました (つ▽≦*)マブシッ!。

那覇空港から乗ること37分(実際は首里で一度おりて次の列車を待ち、あらためて延伸区間へ入ったんだけど)、てだこ浦西に到着した時点で私は沖縄都市モノレール「ゆいレール」の完乗を達成です ヽ(´▽`)ノワ~イ♪。

那覇空港0736-(ゆいレール)-首里0803

首里0815-(ゆいレール)-てだこ浦西0825

“てぃーだ”(てだ=太陽)をモチーフにした

大きなアートグラスは鮮やかで圧巻!

(゚∀゚*)オオッ!!

近くの壁に掲げてあった説明板(?)には、

「てぃーだ未来線地球号」って書かれていたけれど・・・

σ(゚・゚*)ンー…

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

てだこ浦西の駅の外観はたしかに

ちょっと宇宙船っぽい奇抜なデザインですね。

w( ̄▽ ̄;)wワオッ!!

爽やかな青空が完乗を祝ってくれました。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲20.1.19 沖縄都市モノレール てだこ浦西

ただ、私が駐車場を眺めたって何の意味もないので(車上荒らしと間違われても困るしw)、わずかな滞在時間ののちに折り返しの那覇空港ゆき「ゆいレール」へ乗り、完乗した満足感を噛み締めながら当駅をあとにしました バイチャ!( ゚д゚)ノシ。はるばるやってきた終着の地、でもそこにあったのは駐車場だけ・・・ま、鉄道路線の乗り潰しなんて、得てしてこんな結末です(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

せっかくなので帰りは首里城公園に立ち寄って、焼失してしまった正殿を見る気にはならないけれど、せめて守礼門(しゅれいもん)だけでも拝んでいこうかな...(((o*・ω・)o(いま思えば、浦添グスクのほうへ見学に行ってもよかったかも)。

「ゆいレール」を首里で下車。

首里のホームからも以前は

首里城正殿の赤瓦が望めたのですが、

いまはその姿がありません・・・。

(´・ω・`)ショボン

空はまたどんよりとしてきちゃったね。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 首里(後追い)

2000円札(滅多に見ないけど)に描かれている

首里城の守礼門。

門に掲げられている額の

「守禮之邦(しゅれいのくに)」は

「琉球は礼節を重んずる国」という意味だそうです。

(・o・*)ホホゥ

繁華街の牧志でいただくブランチ(?)は、

やっぱり沖縄へ来たら食べていきたい沖縄そば。

有名店でなく適当に入ったお店ですが、

鰹だしと豚だしを合わせたスープに、

独特の麺がマッチして美味しかったです。

スバ(゚д゚)ウマー!

実は那覇空港から帰るのに予約したLCC(格安航空会社)の便はお昼の12時30分発なのです Σ(゚□゚*)ナニーッ!!。振り返ってみると、那覇に着いたのは前日の19時半ですから、沖縄での滞在は24時間に満たない17時間 ( ̄  ̄;)マジカ…。これぞまさに“弾丸ツアー”とも言うべき慌ただしさで、見方によってはもったいないと思われるかも知れないけれど σ(・∀・`)ウーン…、ぶっちゃけ、こんな行程だからこそLCCの航空運賃は“超”が付くほど格安だったわけだし (´艸`*)オトク、私にとっては「ゆいレール」が乗り潰せて、沖縄料理やオリオンビール、そしてご当地バーガーなどが味わえただけでも、じゅうぶんに満足です (+`゚∀´)=b OK牧場!。

沖縄の旅行記なのに、きれいな海景色や豊かな自然風景、美ら海水族館などの観光名所がほとんど出てこない。でも、おそらく拙ブログの読者はそのようなものをハナから期待していないでしょう ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。旅の目的は人それぞれ・・・ですよね(笑)。

嬉しーさー(笑)

ウレ(´▽`*)シーサー♪

シーサーと「ゆいレール」の

沖縄らしいコラボショットを狙ったんだけど・・・

なんだかこのアングルだと、

まるでシーサーが「ゆいレール」を

食べようとしているみたいに見える!?

( ̄△ ̄;)エッ…

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 見栄橋-牧志

てだこ浦西まで往復して

那覇空港に戻ってきました。

(=゚ω゚)ノ゙タライマ

朝は人影がまばらだったけれど、

お昼前のこの時間は車内も駅も

多くの人で混雑しています。

▲20.1.19 沖縄都市モノレール 那覇空港

首里1000-(ゆいレール)-牧志1012

牧志1044-(ゆいレール)-旭橋1049

旭橋1113-(ゆいレール)-那覇空港1125

(旭橋での下車はホテルに預けていた荷物を取りに行った)

空港内でいただくランチは

(食べてばっかし・・・^^;)、

沖縄のご当地バーガーA&Wのモッツァバーガー。

トマトスライスが二枚も挟まった、

フレッシュな味わいのハンバーガーです。

バーガー(゚д゚)ウマー!

合わせるドリンクはもちろんルートビア。

ビアと言ってもビールでなく、

当店名物のちょっとケミカルな味をした

ソフトドリンクです。

(゚ー゚*)ビア?

☆のマークの飛行機に搭乗して

那覇から成田へ飛びます。

さらば、沖縄!

バイチャ!( ゚д゚)ノシ

那覇から二時間半の空の旅を経て、飛行機は成田に着陸。

自分で組んだ沖縄への弾丸行程とはいえ、前日に当地で「成田臨」を撮っていたというのがなんとも不思議な感覚です σ(゚・゚*)ンー…。

そして成田空港から都内にある自宅までは、JRの特急「成田エクスプレス」や京成の特急「スカイライナー」、もしくはリムジンバスを利用するのが速くて便利ですが、当然ながら楽なものは運賃が高い(笑)。LCCの格安航空券で沖縄を往復したというのに、ここで料金の高い交通手段を使うのは、なんだか抵抗感があります (-`ω´-*)ウム。やはりセコい(セコすぎる?)私はもちろん、前日に成田へ来た時の逆経路となる、京成線と地下鉄を乗り継ぐ「ケチケチルート」を選択して帰途につくのでした (´∀`;)ケチケチ…。

さて、東京からはるか1,500キロも離れた那覇まで往復して乗ってきた、「ゆいレール」の延伸区間(首里〜てだこ浦西)はわずかに4.1キロ ( ̄  ̄;)4㌔…。しかし私とってはとても大きな意味を持つ4.1キロであり、この区間を乗り潰したことで「ゆいレール」はもちろんのこと、現時点(20年1月現在)で鋼索線(ケーブルカー)を除く、旅客鉄道路線の全線(JR、私鉄、三セク、地下鉄、路面電車、モノレール、新交通システム、トロリーバス、ガイドウェイバスなど)の完乗を達成したことになりました (*゚▽゚)/゚・:*【祝 全線完乗】*:・゚\(゚▽゚*)。どうにかキープできたタイトルにホッとひと安心 ε-(´∇`*)ホッ

・・・なのですが ( ̄△ ̄;)エ?、実は再来月の3月には富山で路面電車の延伸(南北直結)が予定されています。その距離、約90メートル(笑)( ̄  ̄;)90㍍…。

全線完乗への飽くなき道はつづく・・・。

JR・相鉄直通線・・・直通運転初日 乗車記 [鉄道乗車記]

その連絡線(新線)開通に伴う直通運転の開始は、11月最終の土曜日となる30日。日本の鉄道路線の全線完全乗車(完乗)を目指す私としては、もちろん初日に乗車してみようと思います ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。新たに設定されたJRと相鉄の直通列車、はたしてその車窓からはどんな風景が見られるのでしょうか (*゚v゚*)ワクワク♪。

なお、あくまでもこの記事は私独自の目線による“趣味的”観点です。直通運行による弊害(路線の複雑化や遅延、混雑など)を問われてもお答えしかねますのでご了承ください m(_ _)m。テキトーかも知れませんが、鉄ちゃんの一人が開業の初日にヤジウマ気分で遊びに行った・・・そんなヌルい目で見ていただけたらと思います (=゚ω゚)ノヨロシコ。

車両基地の公開イベントで顔を揃えた

JRのE233系7000番台(右)と

相模鉄道の12000系。

直通列車にはこの両形式が使われます。

▲19.10.19 JR東日本川越車両センター

そして一番列車ではないけれど、気分的には乗り慣れたJRの車両(E233系)より、やはり新鮮味のある相鉄の車両(12000系)のほうに乗りたい (・∀・)ソーテツ(直通運転では両社の車両が使われます)。時刻表でざっくりとした運用を予測して、ためしに新宿7時25分発(223M)の列車を選んで待っていると (=゚ω゚=*)ンン!?、入線してきたのはネイビーブルー(紺色)の真新しい電車。望んでいた相鉄の12000系です ヽ(´▽`)ノワーイ♪。

▲山手線(埼京線)新宿

新宿の駅名標を入れて、

相鉄の12000系をパチリ。

(^_[◎]oパチリ

まだ違和感ありありですが、

今日からはこれが日常の情景です。

▲山手線(埼京線)新宿

ただ、JR直通用としてデビューしたばかりの12000系は個人的にまだ見慣れていないこともあり *・゚+(0゚・∀・)ペカペカ+・゚*、これが相鉄の車両だという認識よりも、何かしらの新しい電車が来たって印象のほうが強い気がします σ(゚・゚*)ンー…。これがもしも新形式でなく、従来のいかにも相鉄らしい7000系や8000系あたりが乗り入れてきたら、もっとインパクトを受けたかもしれませんね(あくまでも個人的な妄想 (゚∀゚)アヒャ☆)。それでもJRの新宿駅で見る「海老名」の行先は、やっぱり新鮮 ( ̄∇ ̄*)エビニャ。

発車の直前に勢いよく乗り込んできた、おば・・・もとい、昭和世代のお姉さまたち4~5人のグループが「これ、横浜に行きますか? ヾ(゚ω゚)ハマ?」って私に訊いてきたので、「いや、行きませんよ。横浜は反対の1番線から出る湘南新宿ライン アッチ(* ̄  ̄)σ」って答えたら、慌てて車外へ降りるという一幕があり、そりゃ慣れないと戸惑うよな・・・なんて思っていたところで、海老名ゆきの列車は扉が閉まりました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

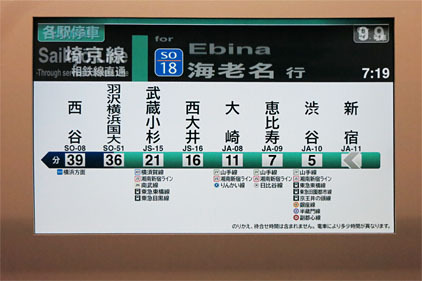

緑色で表記されている

新宿~羽沢横浜国大がJRの区間で、

相鉄線直通列車はJR線内を

各駅停車で運転します。

ノコノコ...(((o*・ω・)o

新宿〜武蔵小杉は埼京線というより、

従来の湘南新宿ラインの一部ですね。

まずは山手貨物線を南下する海老名ゆき。

車窓にはタイミングよく

山手線のE235系が並走しています。

(゚∀゚)オッ!

▲山手線(湘南新宿ライン)目黒-五反田

(車窓から)

一つ目のジャンクションは大崎。

海老名ゆきはここで西大井のほうへ進みます。

コッチ…((((o* ̄-)o

ちなみにもう一方はりんかい線の大井町で、

埼京線の電車はそちらにも直通します。

乗り間違いの要注意スポット。

▲山手線(湘南新宿ライン) 大崎

山手貨物線と横須賀線(品鶴線)が合流する

蛇窪信号場を通過し、

今度は横須賀線へと入ります。

▲湘南新宿ライン 大崎-西大井

(東海道本線 蛇窪信号場)

(車窓から)

多摩川を渡って東京都から神奈川県へ。

直通運転の開始を祝うかのように、

今日の空はスッキリとした快晴です。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲東海道本線(横須賀線)西大井-武蔵小杉

(車窓から)

新宿を発車した相鉄線直通の海老名ゆきはまず、渋谷、大崎方面へ向けて都心を南下します ...(((o*・ω・)o。走っているのは山手線の複々線的な存在の“山手貨物線”と俗称される線路で、従来から埼京線や湘南新宿ラインの列車が使用 (・o・*)ホホゥ。そののち大崎から先は、やはり従来の湘南新宿ラインの列車と同様に、横須賀線(品鶴線)の線路へ乗り入れて西のほうに進路を取り、多摩川の鉄橋を渡って神奈川県川崎市の武蔵小杉へと至ります (゚ー゚*)ムサコ。

ここまでは幾度も例に挙げている湘南新宿ラインの南行(横浜、大船方面ゆき)とまったく同じ経路を通るので、新宿で乗ろうとしたお姉さまたちに、この列車(海老名ゆき)が横浜へ行くと思われても無理はありません (-`ω´-*)ウム。でも、武蔵小杉から先が湘南新宿ラインとは異なるのです (=゚ω゚=*)ンン!?。

ここで海老名ゆきが向かうのは

羽沢横浜国大のほう。

コッチ…((((o* ̄-)o

もう一方の次駅は新川崎で、

こちらは横浜、大船方面へ向かう

横須賀線や湘南新宿ラインが進みます。

ここも乗り間違いの要注意スポット。

▲東海道本線(横須賀線)武蔵小杉

今回のJRと相鉄の直通運転、一般的な案内でJR側の路線は“埼京線”となっており、たしかにもとから埼京線で使われている車両(緑帯のE233系7000番台)を用いて、埼京線と共通の山手貨物線を通ることなどから、便宜上はそれが分かりやすいのだと思いますが、大崎と武蔵小杉のあいだまでも埼京線かと言われると、やはりまだ違和感を覚えます (゚ー゚*)サイキョーセソ?。そもそも埼京線は正式な路線名称でなく大崎から新宿や池袋、赤羽、武蔵浦和を経て、大宮へ至る列車の通称を定着させたもの(改正後の現在は羽沢横浜国大から大崎のあいだも、埼京線という通称に含まれるのかな?)( ´_ゝ`)フーン。

そして私の乗る海老名ゆきの列車が通ってきた、新宿から武蔵小杉までの区間をあえて正式名称で表した場合、新宿から大崎の先の蛇窪(へびくぼ)信号場までが山手線(山手貨物線(大崎支線含む))、西大井手前の蛇窪信号場から武蔵小杉までは東海道本線の支線。しかもこの支線は品川と鶴見(新川崎経由)を結ぶことから“品鶴線(ひんかくせん)”という通称が付けられており、また、横須賀線の電車がおもに走っていることから一般的には“横須賀線”と案内される。んで、そこへ湘南新宿ラインも加わってきて、さらに相鉄直通は埼京線という?・・・もう何が何やら、書いていて各線名がこんがらがってきます チンプンヽ(゚◇。)ノカンプン。いや、アタマのなかでは自分なりに理解しているけれど、私の拙い文章力ではなんとも説明がしづらい (-"-;*)ウググ…。それならいっそのこと正式名称はいったん置いておけば話を進めやすいのですが、武蔵小杉より先はさらに正式名称なくして語れないのです (-`ω´-;)ウム。

武蔵小杉の駅名標を見ると次駅が相鉄との接続駅となる羽沢横浜国大(はざわよこはまこくだい)となっており、武蔵小杉を出たところでひょいっと新線が分岐するように見えますが ヒョイッ!ミ(=゚ω゚)、実際はそうでなく・・・( ̄△ ̄;)エッ…。

横須賀線(湘南新宿ライン)の線路と分離。

ンジャ(=゚ω゚)ノシ

ただし、しばらくは並行して進みます。

▲東海道本線(品鶴線)武蔵小杉-新川崎

(車窓から)

左の車窓に見える駅のホームは

横須賀線の新川崎。

海老名ゆきの相鉄直通列車は

その脇を通過します。

▲東海道本線(品鶴線)新川崎

(車窓から)

新川崎付近で駅とは反対側の

右の車窓に目をやると、

そちらは多くの貨物列車や電気機関車が集う

新鶴見信号場 (゚ー゚*)シンツル。

ちなみに相鉄直通列車が走る線路はこのあたりで

信号場の広い構内を挟むように上下線が大きく分かれ、

海老名方面ゆきは信号場の東側を、

新宿方面ゆきは西側の線路を走行します。

( ̄。 ̄)ヘー

▲東海道本線(品鶴線)武蔵小杉-新川崎

(車窓から)

新川崎や新鶴見信号場を過ぎてしばらくすると、

東海道本線や京浜東北線の上を跨ぎ、

やがて並行するようになります。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

▲東海道本線(品鶴線)新川崎-鶴見

(車窓から)

車窓に見える駅は京浜東北線の鶴見。

いま海老名ゆきが走っているところも

鶴見の構内にあたりますが、

ホームは存在せず列車も通過します。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

▲東海道本線(品鶴線)鶴見

(車窓から)

鶴見を通過したところで、

車窓の左に見えるのは京急線。

1000形が花月園前駅に到着するところです。

▲東海道本線(相鉄・JR直通線)鶴見-羽沢横浜国大

(車窓から)

その花月園前駅の横でさらに線路が分岐。

ンジャ(=゚ω゚)ノシ

分かれたのは高島貨物駅を経て桜木町に至る、

東海道貨物線の一部で通称・高島線。

(゚ー゚*)アヤパソ

▲東海道本線(相鉄・JR直通線)鶴見-羽沢横浜国大

(車窓から)

高島線との分岐直後、

海老名ゆきの列車は地下へと潜り、

ここで東海道本線や横須賀線、京浜東北線ともお別れ。

バイチャ(=゚ω゚)ノシ

しばらくは暗いトンネルのなかを進みます。

(゚Д゚lll)クライノコワイヨー

▲東海道本線(相鉄・JR直通線)鶴見-羽沢横浜国大

(車窓から)

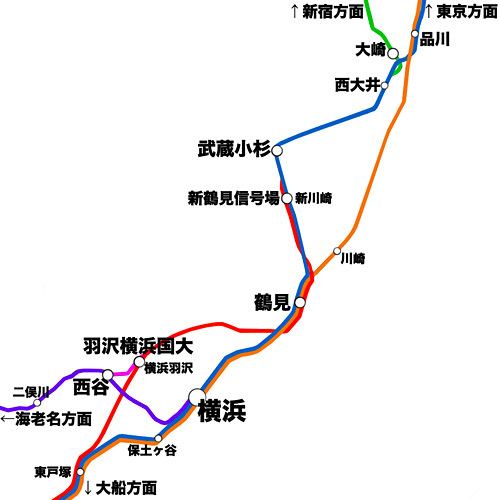

相鉄直通列車の走行ルートにかかわる

路線の概略図。

オレンジが東海道本線(の本線)、

青がいわゆる横須賀線(品鶴線経由)、

赤が東海道貨物線(横浜羽沢経由)、

上部の緑が山手貨物線、

紫が相鉄線(相鉄本線)

そして羽沢横浜国大と西谷を結ぶピンクが

今回新規に開通した相鉄新横浜線。

JR・相鉄直通列車(下りの海老名ゆき)は

緑→青→赤→ピンク→紫の順に進みます。

なお、地図上の駅は停車駅でなく、

位置を表したもの。

旅客線(東海道本線)と分離して敷かれた東海道貨物線(通称)は、旅客列車の運転頻度が高い本線の横浜や川崎を通らずに貨物列車を運行させるバイパス的な役割を持ち、また線内の横浜羽沢(よこはまはざわ)に貨物の専用駅(貨物駅)を設けることで神奈川や近県の物流拠点も担っています (・o・*)ホホゥ。これまではその存在理由や東海道貨物線という通称のとおり、おもに貨物列車の運行経路として使われていて、旅客列車は朝晩の通勤ライナー(湘南ライナーやおはようライナー新宿など)や不定期の臨時列車が通過する程度でしたが、相鉄との直通運転にはこの貨物線を活用 (゚∀゚*)オオッ!。途中の横浜羽沢貨物駅付近に旅客駅の「羽沢横浜国大(はざわよこはまこくだい)」を新設し、そこから相鉄の西谷まで地下の連絡線(ピンク)をつなげることで、今日のJRと相鉄の乗り入れが可能となったのです (´ω`)ナルヘソ。つまり、一般的な案内では便宜上「埼京線と相鉄線の直通運転」となっているけれど、以前からこの貨物線の存在を知っていた者からしてみれば、直通列車が走行しているのは埼京線というより東海道貨物線って印象が強い (-`ω´-*)ウム。そして今まではあまり乗る機会がなかった貨物線を、旅客列車に乗って定期的に通過できるとは、鉄ちゃんにとってなんと楽しいルートでしょうか (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

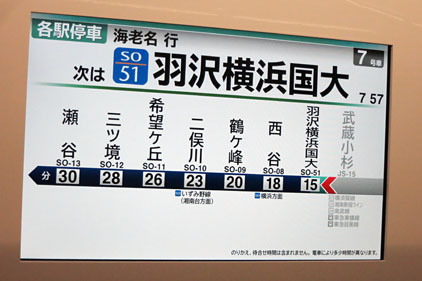

ちなみにこのルートはもともと、途中に旅客駅を設ける必要がなかった貨物線であることから、武蔵小杉と次駅の羽沢横浜国大までの16.6キロはノンストップで、所要時間が15分もかかります Σ(゚∇゚;ノ)ノ ナガッ!。首都圏近郊のひと駅間でこの長さはちょっと異常と言えるかも知れませんね。

駅間の所要時間は15分。

直通運転に使われる車両には

トイレの設備がないので要注意です(笑)

\_( ゚ロ゚)ココ重要!

そして羽沢横浜国大の先に表示されているのは

相鉄線内の各駅。

貨物駅の横浜羽沢。

乗る機会が少なかった東海道貨物線の車窓風景を

食い入るように眺めましたっけ・・・。

ε-(°ω°*)ムフーッ!

▲05.5.6 東海道本線(東海道貨物線) 横浜羽沢

(車窓から)

んで、こちらが現在の車窓。

鶴見付近からの長いトンネルを抜けると、

車窓の左に見えるのが横浜羽沢貨物駅。

ここで貨物線と分岐します。

▲東海道本線(相鉄・JR直通線)鶴見-羽沢横浜国大

(車窓から)

横浜羽沢貨物駅をチラ見しつつ、

直通列車はふたたび地下へ・・・。

...(((o*・ω・)o

貨物駅では紅白の幕が確認できましたが、

あれはJRと相鉄の直通運転を祝うものでなく、

JR貨物による横浜羽沢の新システム導入を

記念した式典らしい。

▲東海道本線(相鉄・JR直通線)鶴見-羽沢横浜国大

(車窓から)

新宿から40分で羽沢横浜国大に到着。

(゚ー゚*)ハザコク

JRと相鉄の接続駅となる当駅は相鉄の管轄で、

駅名標のデザインなどが相鉄スタイルです。

(゚∀゚)オッ!

ちなみにホームの柱にある駅名標のひとつには

某番組の企画(タ◯リ倶楽部ね)で記された

芸能人のサインが見られますた。

(o ̄∇ ̄o)タモサン

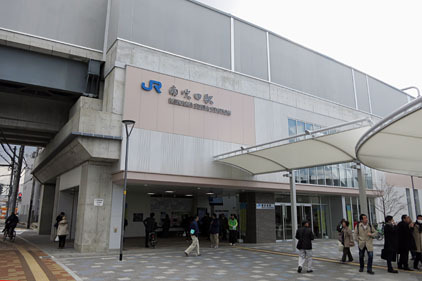

▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大

横浜羽沢貨物駅に隣接する形で地下に設置され、直通運転の開始とともに開業した新駅の羽沢横浜国大 *・゚+(0゚・∀・)ペカペカ+・゚*。先述したとおり当駅がJRと相鉄の接続駅で、私が乗ってきた海老名ゆきはここから相鉄線へと進んでゆくのですが、せっかく新駅の開業日に訪れたのならば、ちょっと駅の様子を見に途中下車してみることにしました (「゚ー゚)ドレドレ。

ちなみに、構内に掲示された開業記念の催しを告知するポスターには「ハザコク フェスタ」って記されているけれど、羽沢横浜国大の長い駅名は“ハザコク”って略すのか(笑)(゚ー゚*)ハザコク。

どうにか人をかき分けるようにして駅の構内から外へ出て、訪駅の記録用に駅舎の外観をパチリ (^_[◎]oパチリ。記念きっぷを購入するには相当な時間を並ばなくてはならなそうだったので諦め (´Д⊂ムリポ、私は自動券売機でふつうのきっぷ(乗車券)を購入して(それでも20分くらい並んだ)、ふたたび改札を入ります ...(((o*・ω・)o。

駅の構内は大混雑です。

(´д`;)人大杉…

いくつかの列ができているけれど、

いったいどれが何の行列なのか、

よくわからない感じ・・・。

(゚ペ)ウーン…

新たに開業した羽沢横浜国大。

完成前の仮称では地域名に由来した

シンプルな「羽沢(はざわ)」でしたが

駅近くに立地する横浜国立大学からの要望と

相鉄側も学生や関係者の利用を推進できるとして

この駅名に決定したそうです。

(´ω`)ナルヘソ

でも、“ハザコク”って略して呼んじゃったら、

大学の印象が薄いよね(笑)

▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大

駅のすぐ脇に架かる歩道橋を上がると、

そこは横浜羽沢貨物駅が一望できる、

鉄ちゃんに嬉しいビュースポットです。

(゚∀゚*)オオッ!!

EF66(100番台)が牽く貨物列車が

通過してゆきました。

▲東海道本線(東海道貨物線) 横浜羽沢

自動券売機で購入した乗車券は二枚。

(*・ω・)つ[キップ]

左手前はこれから乗る相鉄線の使用分で、

券面には「相鉄線」と記されています。

そして右奥のもう一枚は

記念のために買ったJR東日本の乗車券で、

券面には「東日本会社線」と記されています。

最安だった170円区間のボタンを押したけれど、

これってドコまでのきっぷだ?次駅の武蔵小杉?

σ(゚・゚*)ムサコ?

運賃表を確認すると武蔵小杉までは310円で、

170円のきっぷで降りられるのは鶴見と国道。

(・o・*)ホホゥ

この表を見ると矛盾しているように感じますが、

先述したように実際のルート(先出の路線図参照)は

東海道貨物線として鶴見を経由(通過)するため、

運賃もそれが適用されたのですね。

(´ω`)ナルヘソ

ただし鶴見に相鉄直通線のホームはないので、

羽沢横浜国大から鶴見へ行くには最短でも

武蔵小杉と横浜を経由するか

武蔵小杉と川崎を経由することになります。

羽沢横浜国大のホームから武蔵小杉方向を見ていると、

トンネルの右脇からJRのE233系がひょっこりはん。

|=゚ω゚)ノ゙ヒョッコリ

JRにつながる連絡線はトンネルの左右にある線路で、

中央のトンネルは新横浜方面へ建設中の線路です。

▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大

次に乗る海老名ゆきはJR車の運用。

「海老名」の行き先を表示したE233系もまた

新鮮に感じます。

( ̄∇ ̄*)エビニャ

▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大

その相鉄・JR直通線の列車に乗って、羽沢横浜国大からさらに先へと進みましょう・・・といっても、羽沢横浜国大の次駅が既存の相鉄本線と接続する西谷(にしや)で、地下トンネルを進んだのちに地上へ上がったところで西谷に到着 (゚ー゚*)ニシヤ。ひと駅間2.1キロ、新規に開業した相鉄新横浜線の区間はあっというまに(車窓はほとんど地下トンネルだしね)乗り終えてしまいました。

そこで相鉄本線を走る8000系が見られました。

ああ、ホントにJRと相鉄がつながったんだなぁ・・・。

(´ー`)シミジミ

▲相鉄新横浜線 羽沢横浜国大-西谷(車窓から)

羽沢横浜国大からひと駅、

相鉄新横浜線と相鉄本線の接続駅で、

横浜市保土ヶ谷区に位置する西谷に到着。

(・ω・)トーチャコ

▲相鉄本線 西谷

島式ホーム二面が相対する四線構造の西谷。

内側の線路は横浜と海老名を結ぶ本線で、

外側の線路がもともとの待避線を転用し、

あらたに相鉄新横浜線用となったもの。

本線上りの横浜ゆき11000系(右)と、

JR直通の新宿ゆき12000系の

同時発車がタイミングよく見られました。

(゚∀゚)オッ!

▲相鉄本線 西谷

駅の真上をオーバークロスする東海道新幹線。

(゚ー゚*)シソカソセソ

下りの新幹線に乗ると新横浜を出た先で

(上りだと新横浜の手前で)、

車窓に相鉄の線路が確認できます。

▲相鉄本線 西谷

(左が相鉄本線)。

JRから直通の海老名ゆきは、

次の列車もE233系の運用でした。

▲相鉄本線 西谷

相鉄の大和に停車するJRのE233系。

昨年まで単身赴任で大和にいらした、

hanamura師匠に見せたかった一枚です

(^_[◎]oパチリ

(時間調整で2分くらい停まってた)。

▲相鉄本線 大和

かしわ台にある相鉄の車両基地の一角では、

退役後に保存されている黄緑色の6000系が

チラリと見えました(左奥)。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

相鉄の都心直結実現には

こちらのご隠居も感無量の思いでしょう。

(´ー`)シミジミ

▲相鉄本線 かしわ台(車窓から)

海老名の手前で分岐するのは、

厚木まで伸びる相鉄の貨物線(貨物列車は廃止)で、

一般の旅客営業を行なわない厚木線。

▲相鉄本線 かしわ台-海老名(相模国分信号所)

(車窓から)

車窓の右手に小田急小田原線が近づいてくると、

まもなく海老名です。

小田急2000形とちょっとだけ並走。

(゚∀゚)オッ!

▲相鉄本線 かしわ台-海老名

(車窓から)

折り返しはJRへ戻る

直通列車の新宿ゆきとなります。

そして向こうを走る小田急線の4000形も

上りの新宿ゆき(笑)

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

▲相鉄本線 海老名

新宿を出て山手線との並走から始まり、横須賀線や湘南新宿ラインとすれ違い、信号場に待機する貨物列車を眺め、京急の電車をチラ見し、貨物線や新線の長い地下トンネルを抜けると、その先では相鉄本線の列車がお出迎え。さらに東海道新幹線の下をくぐり抜け、最後にちょっとだけ小田急線と並走しつつ海老名に到達。新宿から海老名までの一時間は、なんとも見ごたえある車窓の眺めでした (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

JRと相鉄の直通運転、もちろんこれにより沿線の方の利便性が向上されたことは言うまでもありませんが (-`ω´-*)ウム、鉄道趣味的に見てもこんなに鉄分が濃くて楽しめる列車だということが、この拙い記事を通して少しでも伝われば鉄ちゃんの端くれとして嬉しいです (*⌒∇⌒*)タノシイ♪。

そこで私は今いる海老名という場所を踏まえて、別路線の撮り鉄へ向かうこととしました コッチ…((((o* ̄-)o。相鉄から乗り換えたのは小田急線。

(゚ー゚*)オダキュー

下りの新松田ゆき急行列車は

3000形での運転でした。

▲小田急小田原線 海老名

渋沢と新松田の間で

車窓へ寄り添うように流れるのは、

酒匂川の支流、川音川(かわとがわ)。

このあたりの小田急線は風景がのどかです。

(´ー`)ノドカ

▲小田急小田原線 渋沢-新松田

海老名から急行列車で30分ちょっと。

神奈川県松田町(足柄上郡)の新松田で下車。

立派な瓦屋根が印象的な駅舎です。

▲小田急小田原線 新松田

おもに東京都心の新宿と神奈川県西部の小田原を結び、通勤型電車のほか「ロマンスカー」の愛称を持つ特急列車も運転されている、小田急小田原線 (゚ー゚*)オダキュー。都心近郊だと通勤路線のイメージが強い当線ですが、小田原に向かって進み続けると秦野を過ぎたあたりから車窓には自然豊かな風景が広がります (´ー`)ノドカ。晩秋から初冬へさしかかった今の時期ならば、このあたりの里山で紅葉の色づき具合がいい感じになっているのではないかと思い、私は海老名から新松田へとやってきました (´ω`)ナルヘソ。

駅から歩いて目指すのは、山の中腹から小田急線が望める俯瞰の撮影ポイント (・∀・)イイネ。ただし山歩きと言っても、斜面の急登や獣道をかき分けるような登山ではなく、山上のゴルフ場へと通じる舗装された車道をひたすらに進むだけです...(((o*・ω・)o。だらだらと続く坂道をヒイヒイ喘ぎながら、一時間ほど歩き進んで目的地に到達 ε-(´o`;A フゥ…。

舗装された車道ですが、

このような坂道は膝に負担がかかって、

意外とキツい・・・。

ε~ε~ε~(((o;´Д`)oヒィ…ヒィ…

駅から一時間も歩き続け、

ようやく抜けのよいところに

たどり着くことができました。

ε-(´o`;A フゥ…

向こうに見える山は

丹沢山地の大山(標高1,252m)です。

カメラに望遠レンズを装着し、花形列車のロマンスカーを中心に何枚か狙ってみることにしましょう シャキーン!( >_o)r┬=≡]。

家々が立ち並ぶ街なみをあとにして、

カーブを描く線路上に現れたのは

真っ白なロマンスカーの50000形「VSE」。

(゚ー゚*)シロ

▲小田急小田原線 渋沢-新松田

この場所は立ち位置を変えずに

別のアングルで同じ列車が何度か追えます。

カーブを切って鉄橋へとさしかかり、

川音川へ注ぐ四十八瀬川(しじゅうはっせがわ)

を渡る「VSE」。

▲小田急小田原線 渋沢-新松田

さらに追ってもう一枚。

色とりどりの紅葉に包まれて

「VSE」が優雅に走りゆく。

このあたりは民家などの建物が少なく、

ウマくフレーミングすると

深い山あいのような雰囲気になります。

(^_[◎]oパチリ

▲小田急小田原線 渋沢-新松田

こちらは前記事の「ONE-shot」でもご紹介した

赤いロマンスカーの70000形「GSE」。

(゚ー゚*)アカ

白い「VSE」より存在感は薄いけれど、

目立ちすぎない落ち着いた雰囲気が感じられて

意外と紅葉風景ともマッチしているように思います。

ちなみに当形は今年度の「ブルーリボン賞」受賞車両

(クルマの「カーオブザイヤー」のようなもの)。

▲小田急小田原線 渋沢-新松田

ダイナミックな眺望のなかを、まるで鉄道模型のように走りゆくロマンスカー (゚∀゚*)オオッ!!。とくに白い車体色の50000形「VSE」は小さく写しても存在感があって紅葉風景にマッチし、なかなかいい感じじゃないですか 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。現在は4形式、5種類(30000形「EXE」「EXE-α」、50000形「VSE」、60000形「MSE」、70000形「GSE」)が共存するバラエティー豊かな小田急ロマンスカー (゚ー゚*)ロマ、ここに滞在した約二時間でそのすべてを見ることができたけれど、やはり車体の色あいが明るい、白の「VSE」と赤の「GSE」が遠景には映えますね (・∀・)イイネ(ちなみに、EXEはブラウン、EXE-αはシルバー、MSEはブルーメタリックです)。

まあ、今日はJRと相鉄の直通運転が開始された鉄ちゃん的におめでたい日(?)ですから、紅白のロマンスカーでこの記事を〆るってのも、いいオチなのではないでしょうか ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ(小田急にとっちゃ、JR・相鉄直通はライバル関係になるんだけどw)。

これにて、おシウマイ(おしまい) ;'.・(゚ε゚(O三(゚Д゚#)クダラネー!。

先ほどの海老名で購入してきた

「相鉄・JR直通線開業 記念弁当(¥1,000)」

まさにその商品名どおり

相鉄とJRの直通運転を祝う記念のお弁当で、

横浜駅弁の「シウマイ弁当」などで味に定評のある

崎陽軒(きようけん)さん謹製。

( ̄0 ̄*)キィ~ヨォッケーン♪

紅白二種類のゴハンや紅白だんごに

お祝いムードが感じられ、

崎陽軒ならではの「ひょうちゃん(醤油入れ)」も

相鉄のキャラクター「そうにゃん」とのコラボです。

(´▽`*)ソーニャソ♪

また、写真右上の茄子の漬け物は

相鉄12000系のカラーであるネイビーブルーを

イメージしているのだとか。

そのほかにおかずは、名物のシウマイ、赤魚の照り焼き

小松菜のおひたし、玉子焼き、筍煮、蒲鉾など。

(゚д゚)ウマー!

この翌日からは12月、もう本格的な冬の到来ですね・・・(゚- ゚)フユ…。

なお、今回の乗車で私はJRと相鉄の直通ルートは完乗となったものの、全国的に見ると実は今年の10月に延伸開業した、沖縄都市モノレール「ゆいレール」の首里~てだこ浦西の間がまだ未乗で(那覇空港〜首里は乗車済み)(゚ー゚*)ユイレール、現在は全線完乗(鋼索線を除く)のタイトルを失った状態です (´д` )アウ…。

私が目指す日本の旅客鉄道全線完乗、その飽くなき道はまだまだ続く・・・(*`・ω・´)-3フンス!。

シーサイドライン・・・金沢八景延伸部分 乗車記 [鉄道乗車記]

・・・って、あれ?

この流れは、二週間前(3/16)に東海道本線をひたすら乗り継いで、大阪に行ったときと同じパターン? (゚ー゚?)オヨ?。そうすると順調ならば8時間半後の14時過ぎに大阪へ着けるのですが ( ̄  ̄;)ハチジカソ…、今回の私が東海道線を降りたのは、大阪のず~~~~っと手前(?)のヨコハマ (´∀`;)ナーンダ。

東京0520-(東海道321M)-横浜0547~0557-(根岸401B)-新杉田0614

そして新杉田でさらに路線を乗り換えるため、「18きっぷ」を提示してJRの改札を出場 …(((*・ω・)つ[18]。連絡通路を通ったのちに別の改札でIC乗車券(Suicaね)をかざして入場します …(((*・ω・)つ[スィカ]ピッ。「18きっぷ」で乗れないということはJRの路線でなく、その先のホームにはひとまわり・・・いやふたまわりくらい、ふつうの電車よりも小さな車両が停車していました (゚∀゚)オッ!。

この路線が今回の私の目的である「金沢シーサイドライン」です。

鉄道むすめの「柴口このみ」チャンがお出迎え。

この決めポーズは指差確認というより、

「どんだけ~」にみえる・・・

d゙(’∀’*)ドンダケ~

▲金沢シーサイドライン 新杉田

ホームで発車を待つシーサイドラインは、

ちょっと小さめの電車。

(゚ー゚*)チッサイ

現在はすべての列車が

この2000形で運行されています。

▲金沢シーサイドライン 新杉田

第三セクターの横浜シーサイドラインが運営する金沢シーサイドラインは、JR根岸線と接する横浜市磯子区の新杉田から、並木中央、福浦、八景島(はっけいじま)などを経て、京急本線・逗子線と接する同市金沢区の金沢八景(かなざわはっけい)までを結ぶ、10.8キロの路線 (・o・*)ホホゥ。

車内に乗務員(運転士、車掌)が乗らない遠隔操作(コンピュータ制御)で、線路ではないコンクリートの路面(ガイドウェイ)を走行する案内軌条式、いわゆる「新交通システム」や「AGT(Automated Guideway Transit(自動案内軌条式)の略)」と呼ばれる方式の鉄道で(東京の「ゆりかもめ」、大阪の「ニュートラム」や神戸の「ポートライナー」などと同様)、電車もそれに対応した小型の車体でゴムタイヤを履いたものが使用されています ( ̄。 ̄)ヘー。現行車両は開業時から数えて二代目にあたる、2011年導入の2000形 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

通常時は運転席スペースにも座ることができます

(もちろん操作装置類は収納)。

せっかくなので一本待って、

前面展望が望める特等席に座りました。

m(・∀・)m カブリツキ♪

案内軌条式のシーサイドラインに線路はなく、

コンクリートの路面(ガイドウェイ)が敷かれており、

その上をゴムタイヤの車両が走行します。

(・o・*)ホホゥ

▲金沢シーサイドライン 新杉田-南部市場

(前方の車窓から)

んじゃ、すでに完乗を果たしているのに、今回はなぜ再び(回数的には三たび?)私はシーサイドラインを訪れたのか σ(゚・゚*)ンー…。その理由を表したポスターが、新杉田のホームに貼られていました (=゚ω゚=*)ンン!?。

そしてその“延伸”というのが私の気になるところです σ(゚・゚*)ンー…。

今回の場合は、上の地図に青いラインで表した旧・金沢八景から先の部分が延伸部で、その距離は150メートルほど ( ̄  ̄;)150㍍…。乗車時間は一分にも満たないものだと思われますが、私にとっては重要な未乗部分です (*`・ω・´)-3フンス!。

また、その延伸部の営業運転が開始される新・金沢八景駅の開業は平成31年3月31日の今日(記事現在)でして、駅の移設による短い延伸ではあるものの、この部分はおそらく鉄道における“平成最後の開業区間”になるハズ (*゚ロ゚)ハッ!。さらに付け加えると、なんとシーサイドラインが新規路線として開業したのは平成元年7月のことで、計画的に狙ったわけでは無いと思われますが、“平成のはじめに誕生した路線*が、平成の終わりに延伸して完成形となる” w(*゚o゚*)wオオーッ!。そう考えたら、このわずかな150メートルがけっこう重みのあるもののように感じられるじゃありませんか ε-(°ω°*)ムフーッ!(*延伸や転換、限定的なものでなく、新規の開業路線としてはたぶん同線が平成初のハズ)。

そんなワケで私はハリキって(?)、延伸と新駅が開業する初日の朝にシーサイドラインを訪れたのでした (´ω`)ナルヘソ。

おや?向こうの車両をよく見ると・・・

(=゚ω゚=*)ンン!?

▲金沢シーサイドライン 鳥浜-並木北

(前方の車窓から)

あ!なんかヘッドマークが付いてる!

延伸開業の記念マークか!?

(☆∀☆)マーク!

付いているのか確認したいのですが、

次にすれ違った列車は・・・

側壁でお顔がよく見えんがな。

(´д`)ミエネ…

▲金沢シーサイドライン 幸浦-産業振興センター

(前方の車窓から)

そしてその海上(というか湾内)に浮かぶ八景島にあるのが、遊園地や水族館、ホテル、ショッピングモールなどで構成した複合型海洋レジャー施設の「横浜・八景島シーパラダイス(シーパラ)」(゚ー゚*)シーパラ。シーサイドラインは沿線住民や通勤利用者の足となっているほか、シーパラへアクセスする観光路線としても活用されています。

右のほうに見えるピラミッドみたいなものが、

シーパラの水族館です。

(゚ー゚*)シーパラ

▲金沢シーサイドライン 市大医学部-八景島

(前方の車窓から)

シーパラの敷地内で目を引く、

カリン塔(?)のようにひょーっと伸びているのは、

遊園地アトラクションのブルーフォール。

107メートルの高さから落下する

国内最高のフリーフォールだそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

私は高くて眺めのいいところに上るのは好きだけど、

落ちるのはイヤだなぁ・・・。

ヒィィィ(((lll゚Д゚)))ィィィィ

▲金沢シーサイドライン 市大医学部-八景島

(車窓から)

海の公園柴口ですれ違った列車。

今度はバリ順できれいに撮れたけれど、

記念ヘッドマークは付いてないね・・・。

やっぱりマーク付きは先ほどの一本だけなのかな?

σ(゚・゚*)ンー…

▲金沢シーサイドライン 海の公園柴口-海の公園南口

(前方の車窓から)

東京の桜に満開宣言が出されたこの日(3/31)、

シーサイドライン沿線の桜も

所々で見ごろを迎えていました。

車窓からちょっとだけお花見♪

(´▽`*)サクラ♪

▲金沢シーサイドライン 海の公園柴口-海の公園南口

(前方の車窓から)

さあ、いよいよ今回の目的である延伸部が近づき、前面展望アトラクション(?)はクライマックスを迎えます ドキドキ(`・v・´*)ワクワク。

入り江を大きく跨ぎます。

海上に見えるのは漁船でしょうか。

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

複線だったガイドウェイは単線となり、

その先に駅のホームが近づいてきました。

(=゚ω゚=*)ンン!?

下写真の右手に見えるのは、

琵琶の形をした島の琵琶島神社(琵琶島弁財天)。

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

駅でありながら停まらずに

ゆっくりとホームを通過する列車。

スル━━ε=ε=ε=(((* ̄  ̄)━━ッ

ここは昨日まで機能していた、

旧・金沢八景の駅です。

一面一線の構造で列車は折り返していました。

( ̄。 ̄)ヘー

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

その旧駅を出るところからが

初乗車となる本日開業の延伸部。

思わずテンションが上がります。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

延伸した距離はわずか150メートルで、

すぐに新駅が見えてきました。

(゚∀゚)オッ!

この写真に写る範囲が延伸部の全貌です。

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

新駅は島式一面二線の構造ですが、

旧駅が撤去されるまでの間は暫定的に

片側一線のみの使用となり、

今までと同様の単線折り返しを行なっています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

(前方の車窓から)

金沢八景の新駅に進入。

先には終端を表す車止めがあり、

その向こうに京急の駅が見えます。

ちょうど京急の赤い電車が停車中。

(゚ー゚*)ケーキュー

▲金沢シーサイドライン 金沢八景

(前方の車窓から)

開業したばかりでピッカピカの

金沢八景に到着。

半透明の屋根から自然光が入るホームは

明るく清潔に感じます。

(´▽`*)キレイ♪

▲金沢シーサイドライン 金沢八景

シーサイドラインを乗り潰しました~!ヽ(´▽`)ノワ~イ♪

野島公園を出た列車が平潟湾の入り江に沿って金沢八景へ向かうと、既存線上にまず見えてきたのは、開業時から昨日まで終着駅だった金沢八景の旧駅 (゚∀゚)オッ!。そこを減速してゆっくり通過すると、その先は緩やかにカーブした真新しいガイドウェイが伸びており、すぐに三角屋根が印象的な新駅が現れます (゚∀゚*)オオッ!!。わずか150メートルの延伸部、デジカメの撮影時刻を参考にすると、旧駅を出てから新駅に到達するまでの時間は40秒 (´∀`;)ミジカッ。列車は今日から終着駅となった金沢八景の新駅に滑り込みました (・ω・)トーチャコ。これで私はあらためて、金沢シーサイドラインを全線完乗です (´w`*)ドツカレサン。

ちなみにこの延伸により、シーサイドラインの営業路線距離は10.6キロから10.8キロになりましたが、運賃は変わらないとのこと。

延伸開業を祝うお花が飾られています。

(*゚▽゚)/゚・:*【祝・延伸】*:・゚\(゚▽゚*)

改札では利用者に

「祝 金沢八景駅新駅開業 Seaside Line」

の文字が入ったボールペンが配られていました。

わ~い、私にもくださいっ!

ヽ(゚ω゚ヽ)クラサイッ!

延伸開業のメリットは何といっても、

シーサイドラインが京急の駅と直結したこと。

(゚∀゚*)オオッ!!

三階のシーサイドライン改札から

二階の京急改札(下写真の左)までは

階段やエスカレータを下りるだけで、

ポスターにも書かれていましたが

改札から改札までの乗換え(移動)は0分!

(´∀`*)ラクチン♪

シーサイドラインの延伸に合わせて

金沢八景の東口周辺は大規模な再開発が行なわれ、

駅前広場やロータリーなどが整備されました。

シーサイドラインと京急の電車が

一枚に収まるタイミングを見計らってパチリ。

(^_[◎]oパチリ

▲金沢シーサイドライン 金沢八景

外から眺める延伸部分。

(「゚ー゚)ドレドレ

前面展望で眺めていた緩やかなカーブは、

ちょうど国道16号(横須賀街道)を

跨ぐ位置にあたります。

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

そしてその国道の向こうに見えるのが、

営業を終えた金沢八景の旧駅。

今までは京急の駅から歩道橋や横断歩道を経て、

乗り換えをしなくてはなりませんでした。

国道なので信号の待ち時間も長かったと思われます。

(゚ペ)ウーン

駅の直結は利用者にとって喜ばしいことでしょう。

(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪

ついでに旧駅の様子もちょっと見てみました。

先ほどの前面展望で見えた琵琶島からは

旧駅がスッキリと望めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

近いうちにこの駅は撤去され、

ホーム部分に下り線のガイドウェイが

敷かれる予定(複線化)となっています。

(´ω`)ナルヘソ

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

金沢の一帯はかつて、

風光明媚な入り江が続く景勝地で、

そのなかでもとくに優れた八つの風景を選び、

それが現地名の金沢八景になったそう。

そして平潟湾も「平潟落雁」として

八景のひとつに挙げられています。

( ̄。 ̄)ヘー

今日は延伸と新駅の開業を祝うかのような、

スッキリとした青空が広がりました。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲金沢シーサイドライン 野島公園-金沢八景

最後に金沢八景の隣駅の野島公園へ移動し、

一本しか確認できなかった

記念ヘッドマーク付きの編成を撮影。

(^_[◎]oパチリ

背景の右にうっすらと霞むのは

シーパラのジェットコースターです。

▲金沢シーサイドライン 野島公園

「祝 3.31 金沢八景駅 新駅開業」

と書かれたヘッドマーク。

シンプルなデザインのものですが、

いい記念になりました。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

さて、朝早く家を出てきたこともあり、シーサイドラインを乗り終えてもまだ8時前 σ(゚・゚*)ンー…。

JRの普通列車が一日乗り放題の「18きっぷ」を持っているなら、さらに別の鉄旅へ (゚∀゚)オッ!・・・といきたいところなのですが、実は朝が早かったのには鉄道趣味ではない別の理由がありまして、この日の私はこれから親族の法事で茨城県の取手(とりで)まで行かねばならぬのです ( ̄  ̄ )ホージ。その集合時間前に本日開業したシーサイドラインの延伸部分を乗り潰そうと考えたら、ウチの最寄駅から初発列車で横浜の新杉田へ向かうことになったのでした ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

・・・というワケで、今回の鉄旅はここまで ( ̄0 ̄*)シューリョー。

運賃的には普通乗車券(都内~新杉田、横浜~取手、取手~都内の合計で2,770円)とトントンくらいなのでちょっともったいないけれど、「18きっぷ」の一回分(2,370円)を使って横浜から取手の法事に向かいます …((((o* ̄-)o。

おおさか東線・・・祝・全線開業 初日乗車記 [鉄道乗車記]

今年も3月16日(土)のJRをはじめとしたいくつかの鉄道会社で実施されるダイヤ改正を機に、路線、列車、駅、システムなどで、新設や存廃、変更といったさまざまな動きがあります (・o・*)ホホゥ。趣味的な心情としては、廃止されてしまう列車や車両を追いかけたくなるところですが サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~、個人的に今回のダイヤ改正でいちばん興味を持ったのは、新たに開業する新路線のほう σ(゚・゚*)ンー…。

日本国内の旅客鉄道路線の全線完乗(路線の起点から終点まで乗り潰す)を目指している私 (*`・ω・´)-3フンス!。一般的にケーブルカーと呼ばれる鋼索(こうさく)鉄道を除き、現在営業運転をしている旅客鉄道路線(JR、私鉄、三セク、路面電車、地下鉄、モノレール、新交通システム、スカイレール、トロリーバス、ガイドウェイバスなど)は踏破していますが、路線が新たに開業や延伸した場合、それを乗り潰さなくては全線完乗者としてのタイトルが保持できません ( ̄ヘ ̄)ウーン…。そして未乗の路線があると気分的にもモヤモヤとするもの (≡"≡;*)モヤモヤ…。ならばここは新線の開業初日にサクッと乗り潰してしまい、タイトルの防衛を果たそうじゃありませんか (-`ω´-*)ウム。

な~んて、ここまで読むと、まるで私の乗り潰しは義務感に駆られているように見えるかもしれませんが、新線の開業というものは純粋にワクワクと心躍る楽しい出来事です (*゚v゚*)ワクワク♪。まだ見ぬその車窓にはいったいどんな景色が映るのだろう・・・(*゚∀゚)=3ハァハァ!。

というわけで、さっそくダイヤ改正の当日に私はちょっくら(?)、開業したばかりの新路線へ乗りに行ってみることとしました ...(((o*・ω・)o。それはいったいドコからドコまでを走る、何線なのでしょうか? σ(゚・゚*)ンー…(すでにタイトルでネタバレしているのは、拙ブログのお約束(笑))

(はじめにおことわり・・・スミマセン、あいかわらず今回も長ったらしくてマニアックな記事となっていますので、お時間のあるときにゆっくりとお読みいただくか、本文をすっ飛ばして写真とキャプションで大体の流れを掴んでいただけたらと思いますm(_ _)m。もしくは写真を見ていただくだけでも嬉しいです♪)

3月16日(土)

都内から「18きっぷ」で気軽に行ける範囲というと、目的の新線があるのは静岡あたりか? σ(゚ー゚*)シゾーカ?。いや、もうちょい先・・・かな(笑)

当駅始発の静岡ゆきに乗り継ぎ。

接続時間は7分。

ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!

車両はJR東海の313系で、

どうせいつものロングシート車だろう

と思いきや・・・

(*゚ロ゚)ハッ!

▲19.3.16 東海道本線 三島

なんとこの車両、

ボックスシートを備えた

セミクロス仕様ぢゃありませんか!

しかも5両編成で空いている!

さらにトイレも付いている!

w(*゚o゚*)wオオーッ!

ロングシートの3両編成(トイレ無し)を

覚悟していた私には嬉しい予想外でした。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

座ったボックスシートはもちろん富士山側。

でもそのお姿は、山頂が雲隠れしてますた。

(≡"≡;*)モヤモヤ…

▲19.3.16 東海道本線 原-東田子の浦

(車窓から)

しぞ~かで乗り継いだ浜松ゆきは

安定のロングシート211系。

でも、6両編成で

この列車も空いていました。

接続時間は、わずか2分。

ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!

▲19.3.16 東海道本線 静岡

浜松では特別快速に乗り継ぎ、

これで一気に大垣まで行けます。

車両は転換クロス仕様の313系で、

乗り心地が良い♪

(・∀・)イイネ!

接続時間は、なんと1分!

Σ(゚□゚*)ナニーッ!

▲19.3.16 東海道本線 浜松

さらに大垣で米原ゆきに乗り継ぎ。

接続時間は25分の余裕があり、

売店で総菜パンが買えました。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

車両は同じく転換クロスの313系。

▲19.3.16 東海道本線 大垣

関ヶ原を越えて関西へ・・・

この日のお天気は

晴れたり、曇ったり、雨降ったりと不安定で、

伊吹山も雲隠れしていますた。

(≡"≡;*)モヤモヤ…

▲19.3.16 東海道本線 柏原-近江長岡

(車窓から)

そして米原では4分の接続で、

新快速の姫路ゆきに乗り継ぎ。

ε=┌(;゚д゚)┘ノリカエ!

米原でJRの管轄が変わり、

車両はJR西日本の223系です。

これも乗り心地が良い転換クロス仕様。

(・∀・)イイネ!

▲19.3.16 東海道本線 米原

それにしても、いったいドコまで行くのか・・・σ(゚・゚*)ンー…。米原から乗った新快速列車が大阪府に入ってしばらくすると、やがて真新しい高架線の下をくぐり抜けます (゚∀゚)オッ!。その先で停車したのは新大阪。私はここで列車を降りました (・ω・)トーチャコ。

新しい高架線。

これが件の新路線か?

σ(゚・゚*)ンー…

▲19.3.16 東海道本線 吹田-東淀川

(車窓から)

東京から列車を乗り継いで8時間半、

やってきたのは新大阪。

先月の出張に続いての来阪です。

(=゚ω゚)ノ ヤア

▲19.3.16 東海道本線 新大阪

新幹線の「のぞみ」を使えば東京から2時間半のところ、在来線で8時間半もかかっちゃったけれど ( ̄  ̄;)ハチジカソ…、「18きっぷ」一回分の2,370円で来られたのですから、だいぶおトクに移動することができました (´艸`*)オトク♪(ちなみに新幹線の自由席だと、東京~大阪は片道13,620円)。

そして降り立った新大阪といえばご存知、東海道・山陽新幹線と在来線や地下鉄の接続駅で、鉄道における大阪の玄関口といえる存在の主要駅ですが、実は今回の目的である新路線の起点が当駅なのです (・o・*)ホホゥ。

当駅の北側に位置する1・2番ホームを発着します。

コッチ…((((o* ̄-)o

▲19.3.16 東海道本線 新大阪

コンコースからホームに降りると、

黄緑色の電車が入ってきました。

(゚∀゚)オッ!

車両は国電型の201系。

え?これが新線の電車・・・?

( ̄△ ̄;)エ?

▲19.3.16 東海道本線 新大阪

当系は国鉄時代の80年代に作られた通勤型車両、いわゆる“国電型”で (゚ー゚*)コクデソ、かつて同系が使われていた中央線利用者の私としては、ちょっと懐かしさすら覚える電車です (´ω`)ナツカシス。でも、そんな古めの車両が新線の電車なの?と思われるかもしれませんが σ(゚・゚*)ンー…、新規に開業した路線は線路や駅などの施設こそ造られたばかりで真新しいものの、そこを走る車両は必ずしも新車とは限りません ( ´_ゝ`)フーン。ちなみに思い起こせば、首都圏の埼京線や京葉線が開業したときも、車両は山手線や京浜東北線のお古だった103系でしたっけ ( ̄ω ̄*)オフル。むしろ個人的には新線だからといって新車を投入せず、ここへ国電型を持ってくるところに萌えるものがあります (*゚∀゚)=3ハァハァ!。これぞ“JR西日本クオリティ”!?(笑)。

ただ、せっかく新線が開業したのに、ヘッドマークなどの装飾が無さそうなのはちょっと寂しい。記念マークの掲出などを期待して初日に訪れたんだけれどなぁ・・・σ(・∀・`)ウーン…。

もともとは古くから貨物の専用線(通称・城東貨物線)として存在していた当線は、南部の区間にあたる放出と久宝寺のあいだ(9.2キロ)を2008年に旅客化し、すでに営業運転を行なっていましたが、今回は北部の区間にあたる新大阪と放出のあいだ(11.0キロ)を新たに旅客化し、晴れて旅客路線としての全線開通(20.2キロ)となりました (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)(いずれはさらに新大阪から北梅田に延伸する計画)。また、久宝寺を介して大和路線(路線図の“Q”)の奈良へ直通する快速列車も設定され、新大阪と奈良のアクセス向上にも期待が高いようです ( ̄。 ̄)ヘー。

ようやく北部(新大阪〜放出)が開業して、

全線開通となったおおさか東線。

開業をアピールする幟に書かれていたのは

「お待たせしました!」(笑)

(*゚Д゚)ノオマタヘ!

今回新たに開業したのは新大阪~放出ですが、

「新大阪と奈良が直結!」というPRが目立ちました。

σ(゚ー゚*)シカ…

でも実は新大阪〜奈良の直通列車(直通快速)って

そんなに本数が多くないんだよね。

(一日に上下4本ずつ)

開業初日の今日、多くの同業者(鉄ちゃん)が詰めかけることは予想していましたが、午後になってもその賑わいは治まらず、列車の先頭部や最後尾は乗務員室越しに前方(後方)の展望をかぶりつく人たちでカオス状態 (´д`;)人大杉…。比較的空いていた中間車にはポツポツと空席があるけれど、ロングシートの201系は席に座ると外の景色が見にくくなるので、私は立って新たなる路線の車窓風景を眺めることとしました (「゚ー゚)ドレドレ。

久宝寺ゆき普通列車は、201系の独特なチョッパ音を響かせて新大阪を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

しばらくJR京都線(東海道線)との

並行区間を走りますが、

東淀川にはホームが設けられておらず、

おおさか東線は通過します。

スル━━ε=ε=ε=(((* ̄  ̄)━━ッ

▲19.3.16 おおさか東線 新大阪-南吹田

(車窓から)

東淀川を過ぎると

おおさか東線は高架に上がって、

JR京都線と分岐します。

先ほどの新快速から見たのはこのあたり。

▲19.3.16 おおさか東線 新大阪-南吹田

(車窓から)

JR京都線をオーバークロスし、

進路を南に取るおおさか東線。

下には京都へ向かう

特急「スーパーはくと」が見えました。

(゚∀゚)オッ!

▲19.3.16 おおさか東線 新大阪-南吹田

(車窓から)

南へ向けたカーブの途中にあるのが、

新大阪の次駅、南吹田。

私はここで列車を降ります。

▲19.3.16 おおさか東線 南吹田

おおさか東線の開業に伴い、

新たに設置された南吹田。

地元の方は駅ができることを喜び、

開業を心待ちにしていたことでしょう。

∩(^∇^)∩バンザーイ♪

▲19.3.16 おおさか東線 南吹田

しばらく東海道本線(JR京都線)と並走したのち、高架へ上がって分岐したおおさか東線。その様子を側扉の窓へ額を付けるようにして興味深く眺めていると (*゚∀゚)=3ハァハァ!、程なくして列車は新大阪の次駅となる南吹田(みなみすいた)に停車。乗車から3分、早くも私はここで下車します …(((*・ω・)オリヨ。

初めて訪れた新線だから、新駅も積極的にチェックしなきゃ・・・ということではなく、路線の乗り潰しが対象の私はとくに駅の下車にはこだわっておらず、基本的に用がなければ起終点や乗換駅以外で降りることはあまりしません ( ´_ゝ`)フーン。んじゃ、なんでこの南吹田で下車したのか、それはおおさか東線らしい特徴とも言える、ちょっと変わったモノ(?)が見られるからなのです エ?(゚Д゚≡゚∀゚)ナニナニ!?。

立派なトラス橋で渡りゆく

おおさか東線の201系。

▲19.3.16 おおさか東線 JR淡路-南吹田

おや?こっち(写真の左)にも

ちょっと古めの鉄橋が架けられていますね。

これは何線? (゚ー゚?)オヨ?

そこには今回の開業に合わせて新規に造られた、おおさか東線の立派な鉄橋が架けられており、鉄骨に囲まれたトラス橋ながら列車をいい感じに撮れそう (゚∀゚)オッ!。でも、私がここへ来た目的はこの鉄橋での撮影ではありません(いちおう列車が来たら撮るケド (^_[◎]oパチリ)。

川の上流方にはもう一本、おおさか東線の新しいトラス橋と比べたら明らかに見劣りする、単線のガーダー橋が架けられています (=゚ω゚=*)ンン!?。こちらの鉄橋はおおさか東線の開業以前から存在する、城東貨物線(片町貨物支線)のもの (゚ー゚*)ジョートー?。先述したように、もとは貨物線だったものを旅客化したおおさか東線は、旅客線の新ルートとして神崎川をトラス橋で渡ったのちに南吹田を経て新大阪へと至りますが、当線は旅客化後の現在も貨物線としての役割(貨物列車の運行ルート)を引き続き担っており、神崎川の南岸に位置する信号場(神崎川信号場)でおおさか東線と分岐する形となったもともとの城東貨物線は、ガーダー橋のほうで川を渡って、東海道本線にある吹田貨物ターミナル駅へと至ります コッチ…((((o* ̄-)o。つまりこのガーダー橋は基本的に旅客列車が通らない貨物専用線の鉄橋 ( ̄。 ̄)ヘー。

そして実は今日この貨物線の鉄橋を、車両メーカー(製造工場)で新製された“とある車両”が、ディーゼル機関車に牽かれた輸送列車(いわゆる甲種輸送)として通過する予定なのです (゚∀゚*)オオッ!!。その輸送される新車はおおさか東線の開業とはま~ったく関係のない車両なのですが、記念すべき開業日に当該路線から分岐した貨物線で甲種輸送が設定されるとは、鉄ネタとしてなかなか面白いこと (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

しかも、その輸送列車が鉄橋を通過するのは、だいたい15時ごろ(運転の時刻等は鉄道趣味誌の情報欄を参考)。はるばる東京から列車を乗り継いできた私が南吹田に着いたのは14時28分で、これがなんとも図ったかのようなタイミングじゃありませんか w( ̄▽ ̄*)wワオッ!!。もしも乗っていた列車に一本でも遅れが生じて、静岡や浜松などでの数分接続に失敗していたら、通過時刻に間に合わないというスリリングでシビれる展開でした (`・v・´;)ドキドキ。

城東貨物線のガーダー橋へ現れた

甲種輸送列車。

ε-(°ω°*)キタッ!

▲19.3.16 片町貨物線(城東貨物線)

神崎川(信)-吹田(貨)

DE10に牽かれて輸送されるのは、

東武鉄道の70000系。

生まれたてでピカピカの新車が

浪速の川風を受けて鉄橋を渡ります。

▲19.3.16 片町貨物線(城東貨物線)

神崎川(信)-吹田(貨)

貨物機のDE10形ディーゼル機関車に牽かれてガーダー橋を渡る、赤い帯が印象的な銀色(無塗装)の真新しい車両 *。:゚+(0゚・∀・)ペカペカ+゚*。:゚。これは関東の大手私鉄・東武鉄道の70000系で、おもに東武スカイツリーラインと地下鉄日比谷線の直通運転に使用される電車です (゚ー゚*)ヒビヤセソ。一昨年(2017年)にデビューした当系は現在、かなり早いペースで増備が進められており、最近は私が日比谷線を利用する際にもよく当たるようになりました。ただ、輸送シーンに限らず営業運転も含め、撮影をしたのはこれが初めて。東武線の車両なのに初撮影が大阪の地とはね・・・(゚∀゚)アヒャ☆。

あくまでもこの輸送列車の撮影は私にとって、おおさか東線の初乗車における“行きがけの駄賃”に過ぎませんが、開業初日の出来事のひとつとして面白い記録となりました (^_[◎]oパチリ。雲が優勢だった空模様のなか、ウマい具合に雲間から日が差してくれたのもラッキーです (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

実は橋のたもとで輸送列車の通過を待っている時にもうひとつ、おおさか東線のトラス橋のほうでちょっと気になるモノを見かけたのです。それがコチラ (=゚ω゚=*)ンン!?。

久宝寺ゆきの下り列車としてトラス橋を渡る201系のお顔には、おおさか東線の開業記念だと思われる丸いヘッドマークが掲げられているではありませんか!(゚∀゚*)オオッ!!。私が最初に新大阪から乗ってきたものを含めて、何本かおおさか東線の列車(201系ばっかり)を見かけましたが、ヘッドマークが確認できたのはこの一本(ND614編成)のみ。前面にマークが付いているのが見えて、慌てて最後尾にカメラを向けましたが【◎】]ω・´;)パチッ!、できればもっとヘッドマークのデザインがしっかりと分かるような撮り方をしたいところです σ(・∀・`)ウーン…。