IRいしかわ鉄道・・・県内開業初日 乗車記 [鉄道乗車記]

前回からの続きです。

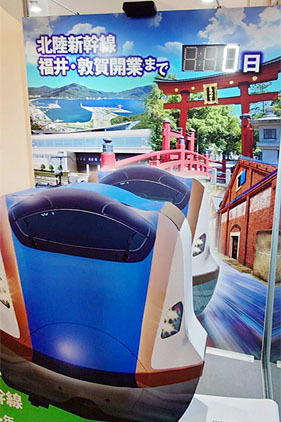

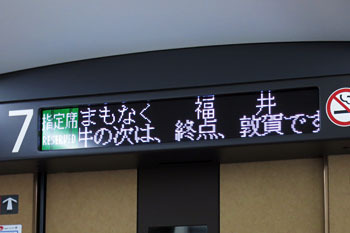

3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)

鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を目指す私はさっそく、その初日に東京から敦賀まで北陸新幹線の「かがやき」に乗車して、金沢〜敦賀の延伸区間を踏破 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。

続いて敦賀からは、新幹線の延伸開業にともなってJR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、福井県の第三セクター鉄道として新たに“再出発”となった「ハピラインふくい(線)」に乗車します (o ̄∇ ̄o)ハピライン。

車内は多くの乗客で混み合っていたけれど、車窓より眺める沿線風景に北陸本線の撮影へ訪れた過去の思い出などを振り返りながら県内を北進し ...(((o*・ω・)o、今庄(いまじょう)、武生(たけふ)、鯖江(さばえ)など個人的に少し馴染みのある各駅を経て、ハピラインの普通列車はやがて県都の福井に着きました (゚ー゚*)フクイ。

3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)

鉄道路線の全線完乗(完全乗車)を目指す私はさっそく、その初日に東京から敦賀まで北陸新幹線の「かがやき」に乗車して、金沢〜敦賀の延伸区間を踏破 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。

続いて敦賀からは、新幹線の延伸開業にともなってJR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、福井県の第三セクター鉄道として新たに“再出発”となった「ハピラインふくい(線)」に乗車します (o ̄∇ ̄o)ハピライン。

車内は多くの乗客で混み合っていたけれど、車窓より眺める沿線風景に北陸本線の撮影へ訪れた過去の思い出などを振り返りながら県内を北進し ...(((o*・ω・)o、今庄(いまじょう)、武生(たけふ)、鯖江(さばえ)など個人的に少し馴染みのある各駅を経て、ハピラインの普通列車はやがて県都の福井に着きました (゚ー゚*)フクイ。

敦賀と大聖寺(だいしょうじ)の間をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗りかえる必要があります ノリカエ…((((o* ̄-)o 。

そのついでに時間のタイミングがちょうど合った(というか行程を合わせた)新幹線開業祝いの“ブルーインパルス”の演技飛行を福井の駅前広場で観覧したのち (=゚ω゚)ブルー!、慌ただしくも再びハピラインのホームへと戻った私が次に乗るのは金沢ゆきの普通列車。

そのついでに時間のタイミングがちょうど合った(というか行程を合わせた)新幹線開業祝いの“ブルーインパルス”の演技飛行を福井の駅前広場で観覧したのち (=゚ω゚)ブルー!、慌ただしくも再びハピラインのホームへと戻った私が次に乗るのは金沢ゆきの普通列車。

福井から乗るハピラインの下り列車は

まだJR西日本仕様(譲渡前)のままで

青い帯の521系。

( ̄  ̄*)オフル

この編成もいずれはピンク色の

“ハピラインカラー”になるのでしょう。

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

まだJR西日本仕様(譲渡前)のままで

青い帯の521系。

( ̄  ̄*)オフル

この編成もいずれはピンク色の

“ハピラインカラー”になるのでしょう。

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

この列車が走る福井と金沢のあいだも、先ほど(前記事)の敦賀〜福井と同様にこれまではJRの北陸本線だった区間ですが、やはり並行在来線としてJRから第三セクター鉄道へ転換され、県境を越えたところに位置する大聖寺までが福井県の“ハピラインふくい”、そこから先は石川県の“IRいしかわ鉄道”となりますが、列車は両線(両社)を直通して運行されます (*゚ェ゚)フムフム。ただし運賃はハピラインといしかわ鉄道でそれぞれに分けられるため、福井〜金沢はJRのころにくらべて片道の普通運賃が320円も高くなってしまいました(利用区間よっては割引制度があり)。この結果的な値上げが地域の利用者にとって、いちばんツラい“三セク化の弊害”ではないでしょうか ( ̄ヘ ̄)ウーン。

そんなふたつの三セク鉄道を直通する金沢ゆき下り普通列車は、遅れることなく定刻に福井を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。なお、この列車もさっきの列車(敦賀〜福井)ほどではないものの車内は混み気味で (´д`;)人大杉…、席に座れなかった私はやはり立って車窓の景色を眺めます (「゚ー゚)ドレドレ。

そんなふたつの三セク鉄道を直通する金沢ゆき下り普通列車は、遅れることなく定刻に福井を発車 (/*´∀`)o レッツラゴー♪。なお、この列車もさっきの列車(敦賀〜福井)ほどではないものの車内は混み気味で (´д`;)人大杉…、席に座れなかった私はやはり立って車窓の景色を眺めます (「゚ー゚)ドレドレ。

福井を出て市街地を抜けると

先ほど(前々記事)新幹線からも眺めた

九頭竜川(くずりゅうがわ)を渡ります。

( ̄  ̄*)クズリュー

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井-森田

(車窓から)

その九頭竜川を跨ぐ鉄橋

(九頭竜川橋梁)は

列車の編成がスッキリと撮れる

プレートガーダー橋であることから

福井近郊のお手軽な撮影ポイントとして

私も何度か北陸本線の撮影に

訪れたことがあります。

(^_[◎]oパチリ

このときは泊まりがけの出張ついでに

青森から大阪を目指す夜行列車の

寝台特急「日本海」を撮っていました。

(´ω`)ナツカシス

▲10.3.28 北陸本線 森田-福井

坂井市の丸岡にある丸岡城は

現存するなかで日本最古の

歴史ある天守閣を持つ城であり

また城跡に整備された霞ヶ城公園は

県内屈指の桜の名所でもあります。

(・∀・)イイネ

なお丸岡駅から丸岡城までは約4キロ

バスで15分ほど。

▲24.3.16 ハピラインふくい 丸岡

(車窓から)

丸岡の駅名標の上にも

ちらっと覗いていますが

このあたりの車窓からは

白山(白山連峰)の雄大な山容が

きれいに望めました。

(゚∀゚)オッ!

ちなみに写真の左下のほうに

目を凝らすと小さく見えるのは

北陸新幹線の高架橋です。

▲24.3.16 ハピラインふくい 春江-丸岡

(車窓から)

先ほど(前々記事)新幹線からも眺めた

九頭竜川(くずりゅうがわ)を渡ります。

( ̄  ̄*)クズリュー

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井-森田

(車窓から)

その九頭竜川を跨ぐ鉄橋

(九頭竜川橋梁)は

列車の編成がスッキリと撮れる

プレートガーダー橋であることから

福井近郊のお手軽な撮影ポイントとして

私も何度か北陸本線の撮影に

訪れたことがあります。

(^_[◎]oパチリ

このときは泊まりがけの出張ついでに

青森から大阪を目指す夜行列車の

寝台特急「日本海」を撮っていました。

(´ω`)ナツカシス

▲10.3.28 北陸本線 森田-福井

坂井市の丸岡にある丸岡城は

現存するなかで日本最古の

歴史ある天守閣を持つ城であり

また城跡に整備された霞ヶ城公園は

県内屈指の桜の名所でもあります。

(・∀・)イイネ

なお丸岡駅から丸岡城までは約4キロ

バスで15分ほど。

▲24.3.16 ハピラインふくい 丸岡

(車窓から)

丸岡の駅名標の上にも

ちらっと覗いていますが

このあたりの車窓からは

白山(白山連峰)の雄大な山容が

きれいに望めました。

(゚∀゚)オッ!

ちなみに写真の左下のほうに

目を凝らすと小さく見えるのは

北陸新幹線の高架橋です。

▲24.3.16 ハピラインふくい 春江-丸岡

(車窓から)

福井駅前でブルーインパルスの演技飛行がきれいにみえたとおり、きょうの北陸地方は午後も引き続き青空が広がる好天で (´▽`*)オテンキ♪、福井平野の田園風景をコトコトと走りゆくハピラインの車窓からは、進行方向の右手(東方)に白山(白山連峰)の美しい山なみが望めています (゚∀゚)オッ!。

ちなみに山の手前にはハピラインと並行する北陸新幹線の真新しい高架橋も確認でき、私が来るときに乗った北陸新幹線「かがやき」のA席(下りの進行に向かって右側)ではあまりよく見えませんでしたが、反対側のE席(左側)に座れば白山の眺めをより楽しめることでしょう (´ω`)ナルヘソ(もちろん天候条件が良ければ)。あくまでも個人的な印象だけど、北陸新幹線はやっぱりE席側のほうに見どころが多いかな σ(゚・゚*)ンー…。

そんな北陸新幹線の高架橋がハピラインのほうに近づいてきたところで、列車はまもなく新幹線との接続駅である芦原温泉(あわらおんせん)に停車 ( ̄  ̄*)アワラ。あわら市の中心であり、温泉観光地(芦原温泉)の玄関口でもある当駅では多くの人が下車して、私はここで窓側の席(進行に向かって右側)に座ることができました ε-(´∇`*)ホッ。

んじゃ、車内がすいたことだし、福井で買ってきた駅弁を広げてお昼ゴハンとしますか (・∀・)イイネ。

ちなみに山の手前にはハピラインと並行する北陸新幹線の真新しい高架橋も確認でき、私が来るときに乗った北陸新幹線「かがやき」のA席(下りの進行に向かって右側)ではあまりよく見えませんでしたが、反対側のE席(左側)に座れば白山の眺めをより楽しめることでしょう (´ω`)ナルヘソ(もちろん天候条件が良ければ)。あくまでも個人的な印象だけど、北陸新幹線はやっぱりE席側のほうに見どころが多いかな σ(゚・゚*)ンー…。

そんな北陸新幹線の高架橋がハピラインのほうに近づいてきたところで、列車はまもなく新幹線との接続駅である芦原温泉(あわらおんせん)に停車 ( ̄  ̄*)アワラ。あわら市の中心であり、温泉観光地(芦原温泉)の玄関口でもある当駅では多くの人が下車して、私はここで窓側の席(進行に向かって右側)に座ることができました ε-(´∇`*)ホッ。

んじゃ、車内がすいたことだし、福井で買ってきた駅弁を広げてお昼ゴハンとしますか (・∀・)イイネ。

あわら市に所在する芦原温泉駅は

その駅名のとおり

140年の長い歴史を誇る越前きっての名湯

芦原温泉の最寄駅。

( ̄  ̄*)アワラ

また北陸新幹線の駅が本日開業し

新幹線との接続駅となりました。

▲24.3.16 ハピラインふくい 芦原温泉

(車窓から)

乗車前に福井駅の売店で買ってきたのは

北陸新幹線の延伸開業を記念する

期間限定販売の駅弁で

福井で駅弁を扱う番匠本店さんと

横浜のシウマイ弁当でお馴染みの

崎陽軒さんがコラボした

「北陸シウマイ入り

番匠本店 北陸新幹線弁当」(¥1,500)

(o ̄∇ ̄o)オベント♪

蟹めしや鶏肉の西京焼、若狭牛のしぐれ煮

たくあん煮たの、麩の辛子和えなど

福井の郷土料理をイメージしたものに

富山の白エビ、石川のいしる(魚醤)、

福井県のふくいサーモンを練り込んだ

崎陽軒特製の“北陸シウマイ”を盛り合わせた

内容豊富で豪華なお弁当です。

(゚д゚)ウマー!

駅弁を食べながら

車窓の景色を眺めていると

列車は細呂木(ほそろぎ)に停車。

(゚ー゚*)ホソロギ

このあたりも個人的に何度か

北陸本線の撮影に訪れたことがあります。

▲24.3.16 ハピラインふくい 細呂木

(車窓から)

これは2007年に撮影した

細呂木と芦原温泉の間を力走する

北陸本線の特急「雷鳥」。

イラストマークを掲げた485系は

“これぞ国鉄特急”といった

伝統的な風格が感じられました。

。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

当時はこの好条件(しかもGW)でも

私のほかに同業者はおらず

一人でまったりと撮れた頃だなぁ笑

(´ー`)マターリ

▲07.4.29 北陸本線 細呂木-芦原温泉

素朴な無人駅の牛ノ谷は

福井県最北端の駅で

列車が当駅を出てすぐのところにある

牛ノ谷峠の熊坂トンネルが

石川との県境です。

▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷

(車窓から)

景色が大きく変わるわけではないけど

トンネルを抜けるとそこは石川県。

(゚ー゚*)イシカワカスミ

▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷-大聖寺

(車窓から)

その駅名のとおり

140年の長い歴史を誇る越前きっての名湯

芦原温泉の最寄駅。

( ̄  ̄*)アワラ

また北陸新幹線の駅が本日開業し

新幹線との接続駅となりました。

▲24.3.16 ハピラインふくい 芦原温泉

(車窓から)

乗車前に福井駅の売店で買ってきたのは

北陸新幹線の延伸開業を記念する

期間限定販売の駅弁で

福井で駅弁を扱う番匠本店さんと

横浜のシウマイ弁当でお馴染みの

崎陽軒さんがコラボした

「北陸シウマイ入り

番匠本店 北陸新幹線弁当」(¥1,500)

(o ̄∇ ̄o)オベント♪

蟹めしや鶏肉の西京焼、若狭牛のしぐれ煮

たくあん煮たの、麩の辛子和えなど

福井の郷土料理をイメージしたものに

富山の白エビ、石川のいしる(魚醤)、

福井県のふくいサーモンを練り込んだ

崎陽軒特製の“北陸シウマイ”を盛り合わせた

内容豊富で豪華なお弁当です。

(゚д゚)ウマー!

駅弁を食べながら

車窓の景色を眺めていると

列車は細呂木(ほそろぎ)に停車。

(゚ー゚*)ホソロギ

このあたりも個人的に何度か

北陸本線の撮影に訪れたことがあります。

▲24.3.16 ハピラインふくい 細呂木

(車窓から)

これは2007年に撮影した

細呂木と芦原温泉の間を力走する

北陸本線の特急「雷鳥」。

イラストマークを掲げた485系は

“これぞ国鉄特急”といった

伝統的な風格が感じられました。

。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

当時はこの好条件(しかもGW)でも

私のほかに同業者はおらず

一人でまったりと撮れた頃だなぁ笑

(´ー`)マターリ

▲07.4.29 北陸本線 細呂木-芦原温泉

素朴な無人駅の牛ノ谷は

福井県最北端の駅で

列車が当駅を出てすぐのところにある

牛ノ谷峠の熊坂トンネルが

石川との県境です。

▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷

(車窓から)

景色が大きく変わるわけではないけど

トンネルを抜けるとそこは石川県。

(゚ー゚*)イシカワカスミ

▲24.3.16 ハピラインふくい 牛ノ谷-大聖寺

(車窓から)

福井と金沢の二都市を直通でむすぶ列車とはいえ、運行区間のなかでは比較的利用者が少なめとなる県境付近 (´ー`)マターリ。すいている車内で駅弁を味わいながら、のんびりと車窓の景色を眺めていると ≠( ̄〜 ̄*)モグモグ、やがて列車は牛ノ谷峠をトンネルで抜けて福井から石川へと入り、まもなく加賀市の大聖寺に停車します。

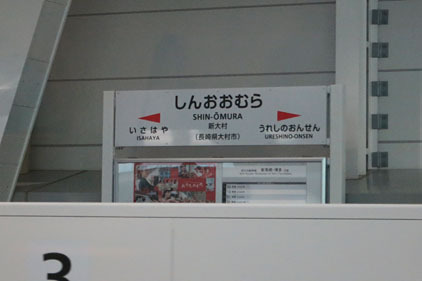

石川県加賀市に所在する大聖寺は

IRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅。

なお当駅はいしかわ鉄道の管轄で

駅名標も青いもの(いしかわ鉄道デザイン)に

変わりました。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 大聖寺

(車窓から)

IRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅。

なお当駅はいしかわ鉄道の管轄で

駅名標も青いもの(いしかわ鉄道デザイン)に

変わりました。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 大聖寺

(車窓から)

県境の石川側に位置する大聖寺はIRいしかわ鉄道とハピラインふくいの境界駅であり、ハピラインにとっては路線の終点となるため、この時点で私はハピラインふくいの全線完乗(敦賀〜大聖寺)を達成 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。ただし先述したとおり、ここから先の大聖寺と金沢の間もJRから三セク鉄道に移管されて本日よりIRいしかわ鉄道(線)となったため、やはりあらためて乗り直す必要がある私はそのまま直通列車の金沢ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。

ちなみに境界駅となって存在感が増した(?)大聖寺は、加賀藩支藩の大聖寺藩の城下町として、また北国街道の宿場町として栄えた歴史があり、かつてはそこに地名の由来となった寺院の大聖寺があったようですが、現在の当地に大聖寺というお寺は存在しないらしい ( ´_ゝ`)フーン。

ちなみに境界駅となって存在感が増した(?)大聖寺は、加賀藩支藩の大聖寺藩の城下町として、また北国街道の宿場町として栄えた歴史があり、かつてはそこに地名の由来となった寺院の大聖寺があったようですが、現在の当地に大聖寺というお寺は存在しないらしい ( ´_ゝ`)フーン。

大聖寺の次の加賀温泉は

加賀市の中心駅で

本日開業した北陸新幹線との接続駅。

( ̄  ̄*)レディカガ

ちなみに加賀温泉の名称は

あわづ、山代、山中、片山津の

4つの温泉からなる総称です

(加賀温泉郷)。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉

(車窓から)

そして加賀温泉といえば

73メートルの高さにインパクトがある

“黄金の巨大な観音さま”こと

加賀大観音。

高速で通過する新幹線では

ちらっと見えた程度でしたが

停車したいしかわ鉄道の車窓からは

赤子を抱いた観音さまのお姿が

じっくりと(?)拝めました。

(「゚ー゚)ドレドレ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉

(車窓から)

加賀市の中心駅で

本日開業した北陸新幹線との接続駅。

( ̄  ̄*)レディカガ

ちなみに加賀温泉の名称は

あわづ、山代、山中、片山津の

4つの温泉からなる総称です

(加賀温泉郷)。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉

(車窓から)

そして加賀温泉といえば

73メートルの高さにインパクトがある

“黄金の巨大な観音さま”こと

加賀大観音。

高速で通過する新幹線では

ちらっと見えた程度でしたが

停車したいしかわ鉄道の車窓からは

赤子を抱いた観音さまのお姿が

じっくりと(?)拝めました。

(「゚ー゚)ドレドレ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 加賀温泉

(車窓から)

石川県に入ってもきれいに見え続けている白山を右手に臨みながら、いしかわ鉄道を北上する金沢ゆき普通列車 ...(((o*・ω・)o。

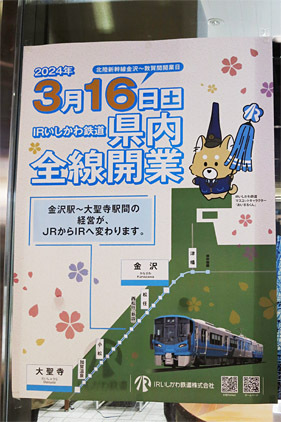

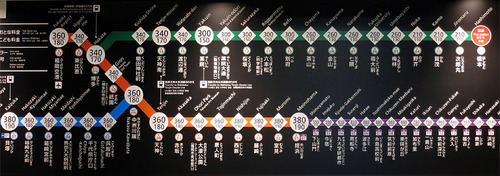

大聖寺から乗り入れた「IRいしかわ鉄道」は、2015年に北陸新幹線の長野と金沢のあいだが延伸開業したことにともない、JRから経営が分離された北陸本線(並行在来線)の石川県部分にあたる金沢と倶利伽羅(くりから)の間(17.8キロ)を引き継いで誕生した第三セクター鉄道ですが ( ̄  ̄*)サンセク、このたび新幹線の金沢と敦賀のあいだがさらに延伸されたことで、北陸本線の大聖寺と金沢の間(46.4キロ)もJRからいしかわ鉄道へ移管。これによりあらためてIRいしかわ鉄道線は大聖寺と倶利伽羅のあいだ(64.2キロ)をむすぶ路線となりました (・o・*)ホホゥ。

なお、私はすでに2015年の開業(三セク移管)初日に金沢〜倶利伽羅をいしかわ鉄道として乗っているため(その後も何度か)、今回は新たに編入された大聖寺〜金沢が乗りつぶし(乗り直し)の対象区間です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

大聖寺から乗り入れた「IRいしかわ鉄道」は、2015年に北陸新幹線の長野と金沢のあいだが延伸開業したことにともない、JRから経営が分離された北陸本線(並行在来線)の石川県部分にあたる金沢と倶利伽羅(くりから)の間(17.8キロ)を引き継いで誕生した第三セクター鉄道ですが ( ̄  ̄*)サンセク、このたび新幹線の金沢と敦賀のあいだがさらに延伸されたことで、北陸本線の大聖寺と金沢の間(46.4キロ)もJRからいしかわ鉄道へ移管。これによりあらためてIRいしかわ鉄道線は大聖寺と倶利伽羅のあいだ(64.2キロ)をむすぶ路線となりました (・o・*)ホホゥ。

なお、私はすでに2015年の開業(三セク移管)初日に金沢〜倶利伽羅をいしかわ鉄道として乗っているため(その後も何度か)、今回は新たに編入された大聖寺〜金沢が乗りつぶし(乗り直し)の対象区間です ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

空港所在地(小松空港)と

建設機械メーカー(コマツ)の

企業城下町として知られる

小松市の小松も

本日に新幹線の駅が開業した

北陸新幹線との接続駅。

(゚ー゚*)コマツナナ

ちなみに当駅の近くの広場には

かつて北陸本線などで活躍した

国鉄特急型の489系(クハ489形)が

保存されているのですが

以前に私がそこを訪れたときには

車体の塗装を剥離しての大掛かりな

整備作業中だったため

またあらためて再訪したいところです。

(-`ω´-*)ウム

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松

(車窓から)

小松市郊外の

“明峰(めいほう)”付近からも

少し霞み気味ではあるものの

“名峰”の白山がよく見えます。

(゚ー゚*)ハクサン

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松-明峰

(車窓から)

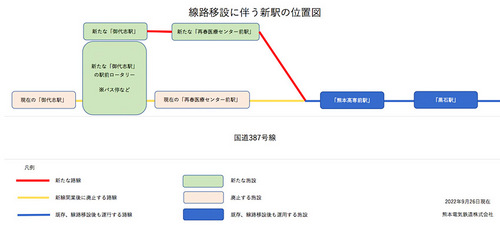

白山市に所在する

西松任(にしまっとう)は

大聖寺〜金沢の三セク移管に合わせて

本日開業した新駅。

*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*

一般公募による駅名は

白山市に由来する“白山(はくさん)”が

有力視されていましたが

選ばれたのは西松任でした。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西松任

(車窓から)

松任(まっとう)は白山市の中心駅。

( ̄  ̄*)マットー

この駅名(地名)を聞くと

鉄ちゃんとしては

国鉄(JR)の車両整備工場として

当地に存在した

松任工場(金沢総合車両所松任本所)が

思い浮かびます。

σ(゚・゚*)ンー…

なお当所(当工場)は

このたびの三セク化に伴う組織変更で

昨年(2023年)の9月に閉鎖。

その後の様子を確認したかったけど

車内が混んでいて反対側(左手)の車窓は

よく見えませんでした。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 松任

(車窓から)

建設機械メーカー(コマツ)の

企業城下町として知られる

小松市の小松も

本日に新幹線の駅が開業した

北陸新幹線との接続駅。

(゚ー゚*)コマツナナ

ちなみに当駅の近くの広場には

かつて北陸本線などで活躍した

国鉄特急型の489系(クハ489形)が

保存されているのですが

以前に私がそこを訪れたときには

車体の塗装を剥離しての大掛かりな

整備作業中だったため

またあらためて再訪したいところです。

(-`ω´-*)ウム

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松

(車窓から)

小松市郊外の

“明峰(めいほう)”付近からも

少し霞み気味ではあるものの

“名峰”の白山がよく見えます。

(゚ー゚*)ハクサン

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 小松-明峰

(車窓から)

白山市に所在する

西松任(にしまっとう)は

大聖寺〜金沢の三セク移管に合わせて

本日開業した新駅。

*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*

一般公募による駅名は

白山市に由来する“白山(はくさん)”が

有力視されていましたが

選ばれたのは西松任でした。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西松任

(車窓から)

松任(まっとう)は白山市の中心駅。

( ̄  ̄*)マットー

この駅名(地名)を聞くと

鉄ちゃんとしては

国鉄(JR)の車両整備工場として

当地に存在した

松任工場(金沢総合車両所松任本所)が

思い浮かびます。

σ(゚・゚*)ンー…

なお当所(当工場)は

このたびの三セク化に伴う組織変更で

昨年(2023年)の9月に閉鎖。

その後の様子を確認したかったけど

車内が混んでいて反対側(左手)の車窓は

よく見えませんでした。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 松任

(車窓から)

加賀平野の広大な田園風景を淡々と走る列車の車窓風景は、白山の山並み以外にこれといって個人的に目を引くものがとくになく、乗車記録の写真も位置を表すだけのような駅名標の羅列となってしまいます ( ̄  ̄*)エキ。その駅名標はいしかわ鉄道のコーポレートカラーが青のためか、JR西日本のときのものとあまり変わらない印象で(というかぶっちゃけ、JRのものにいしかわ鉄道のマークを上張りしただけ? (。A。)アヒャ☆)、ピンクとなったハピラインのような新鮮さはあまり感じられません。

金沢のひとつ手前(上り方)で

金沢市内に所在する西金沢は

北陸鉄道石川線の新西金沢が隣接する

乗換可能駅。

新幹線の高架下にちらっと

北陸鉄道の架線柱が確認できます。

|∀・)チラッ

当線には鶴来〜加賀一の宮が

部分廃止された2009年以来

しばらくご無沙汰だなぁ・・・。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西金沢

(車窓から)

金沢市内に所在する西金沢は

北陸鉄道石川線の新西金沢が隣接する

乗換可能駅。

新幹線の高架下にちらっと

北陸鉄道の架線柱が確認できます。

|∀・)チラッ

当線には鶴来〜加賀一の宮が

部分廃止された2009年以来

しばらくご無沙汰だなぁ・・・。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 西金沢

(車窓から)

県境のあたりでは一時的にすいた車内でしたが、その後は加賀温泉、小松、松任(まっとう)と金沢近郊の市街地へ近づくにつれて徐々に利用者が増えて σ(゚・゚*)ンー…、ふたたび混雑した状態となった列車はそれにより10分程度の遅れで県都の金沢に到着 (・ω・)トーチャコ。大聖寺と倶利伽羅をむすぶいしかわ鉄道で、金沢はきょうから路線の途中にある中間駅となりましたが、私が福井から乗ってきた列車は当駅が終点です。

そしてこの列車から降りた時点で私はIRいしかわ鉄道として未乗だった大聖寺~金沢を乗りつぶしたこととなり、乗車済みの既存区間(金沢~倶利伽羅)とあわせて当線の全線完乗を達成しました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。

そしてこの列車から降りた時点で私はIRいしかわ鉄道として未乗だった大聖寺~金沢を乗りつぶしたこととなり、乗車済みの既存区間(金沢~倶利伽羅)とあわせて当線の全線完乗を達成しました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。

福井から普通列車に揺られること

およそ一時間半。

多くの乗降客でごったがえす

金沢に到着しました。

(・ω・)トーチャコ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢

これまで北陸本線の主要駅として

長い歴史を刻んできた金沢ですが

きょうから当駅の在来線は

三セクのIRいしかわ鉄道となりました。

改札の表記を見るとその実感がわきます。

( ̄  ̄*)イシテツ

なお津端で分岐するJR七尾線は

いしかわ鉄道へ乗り入れる形で

当駅を起終点に発着しています。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢

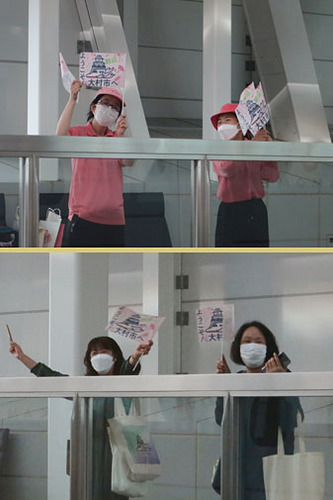

今回の開業(三セク移管)により

あらためて大聖寺〜倶利伽羅が

路線区間となったIRいしかわ鉄道線。

おそらくこれ以上は

路線が伸びないと思われることから

“県内全線開業”とうたっています。

(*゚▽゚)/゚・:*【開業 ☆彡】*:・゚\(゚▽゚*)

(ただ富山の城端線や氷見線の例といった

昨今の合理化を進める流れを鑑みると

いずれ七尾線の移管などありえるかも?)

いっぽう駅の構内には

県民に馴染まれて親しみのあった

北陸本線に対する労いのメッセージも

掲げられていました。

とうとう金沢から北陸本線が消えたか・・・。

(´・ω・`)ショボン

夜の金沢で顔をそろえる

北陸本線の寝台特急「北陸」(右)と

夜行急行「能登」(左)。

多くの長距離列車が発着していた

金沢の北陸本線ホームは

高架化されて近代的になっても

旅情が溢れていました。

(´ω`)シミジミ

これは今から15年前の

2009年に撮影したもので

懐かしいという感情はまだ薄いけど

もう“ひと昔前”といえるような

遠い過去に思えちゃう情景ですね。

(´〜`*)ウーン

▲09.12.29 北陸本線 金沢

金沢駅兼六園口(東口)に

どーんとそびえ立つ

鼓門(つづみもん)。

二本の太い柱に支えられた

高さ13メートルの門構えは

圧巻の眺めです。

w(*゚o゚*)wオオーッ!

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢

およそ一時間半。

多くの乗降客でごったがえす

金沢に到着しました。

(・ω・)トーチャコ

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢

これまで北陸本線の主要駅として

長い歴史を刻んできた金沢ですが

きょうから当駅の在来線は

三セクのIRいしかわ鉄道となりました。

改札の表記を見るとその実感がわきます。

( ̄  ̄*)イシテツ

なお津端で分岐するJR七尾線は

いしかわ鉄道へ乗り入れる形で

当駅を起終点に発着しています。

▲24.3.16 IRいしかわ鉄道 金沢

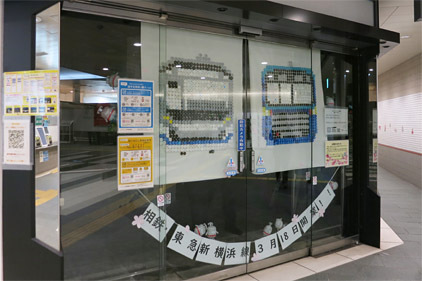

今回の開業(三セク移管)により

あらためて大聖寺〜倶利伽羅が

路線区間となったIRいしかわ鉄道線。

おそらくこれ以上は

路線が伸びないと思われることから

“県内全線開業”とうたっています。

(*゚▽゚)/゚・:*【開業 ☆彡】*:・゚\(゚▽゚*)

(ただ富山の城端線や氷見線の例といった

昨今の合理化を進める流れを鑑みると

いずれ七尾線の移管などありえるかも?)

いっぽう駅の構内には

県民に馴染まれて親しみのあった

北陸本線に対する労いのメッセージも

掲げられていました。

とうとう金沢から北陸本線が消えたか・・・。

(´・ω・`)ショボン

夜の金沢で顔をそろえる

北陸本線の寝台特急「北陸」(右)と

夜行急行「能登」(左)。

多くの長距離列車が発着していた

金沢の北陸本線ホームは

高架化されて近代的になっても

旅情が溢れていました。

(´ω`)シミジミ

これは今から15年前の

2009年に撮影したもので

懐かしいという感情はまだ薄いけど

もう“ひと昔前”といえるような

遠い過去に思えちゃう情景ですね。

(´〜`*)ウーン

▲09.12.29 北陸本線 金沢

金沢駅兼六園口(東口)に

どーんとそびえ立つ

鼓門(つづみもん)。

二本の太い柱に支えられた

高さ13メートルの門構えは

圧巻の眺めです。

w(*゚o゚*)wオオーッ!

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢

福井1316-(IRいしかわ鉄道1341M)-金沢1450(混雑によりおよそ10分遅れ)

さて、旅の計画ではこのあとさらに金沢からいしかわ鉄道の下り列車に乗り、あらためて倶利伽藍までの既存区間も乗り通したのち、県境を越えた先につながる富山県の三セク鉄道「あいの風とやま鉄道」を進んで富山のほうに向かうつもり ...(((o*・ω・)o・・・でした。

駄菓子菓子(だがしかし)、金沢のホームに停車していた富山ゆきの普通列車(449M)もまた、これまでの敦賀や福井を発車したときと同様、車内がすでにけっこう混んでいて席はあいておらず (´д`;)人大杉…、おそらく金沢市の近郊を抜ければ座れるようになるかと思われるものの、私はなんだか乗車する気力が萎えてしまいます (・ω・`)ゞウーン。

きょうという日は、ただでさえ晴天のお出かけ日和となった週末の土曜日に加え、新幹線や三セク鉄道の開業日であり、それに伴うイベントもいろいろ催される(ブルーインパルスの観覧をふくむ)とあっては、街や駅の人出はいつも以上に多くなり、列車が混雑するのも当然のこと (-`ω´-*)ウム。それを私はじゅうぶん承知のうえで、むしろ開業日ならではの盛り上がりや賑わいを現地で感じたくてやってきたのですから、人混みに文句を言うような立場でないのですが (^^;)ゞポリポリ、でも、敦賀の乗車券購入列からはじまり(結果的に並ばなかったけど)、福井ゆきの列車、ブルーインパルスを観覧した福井駅周辺、金沢ゆきの列車、そして少しだけ下車した金沢駅の構内は国内外の観光客などで人があふれていた・・・と、混雑した状況が続いたことで、ここへきて心身ともに疲れてしまいました ε-(ーωー;)フゥ…。そして次の列車(富山ゆき)もまた当然のごとく混んでいる (-"-;*)ウググ…。

いくら鉄道好きとはいえ、混んだ列車に乗り続けるのは決して楽しいものじゃないし、先述したように金沢から先(下りの倶利伽藍・富山方面)のいしかわ鉄道やとやま鉄道を私はすでに乗車済みであることから、乗りつぶしや乗り直しといった必須の目的はなく、どうしてもこの富山ゆきに乗らなければならないわけではありません σ(゚・゚*)ンー…。

そんなことから私は行程を少し変更して富山ゆき普通列車は乗らずに見送り、テイクアウトしたカフェラテを片手に駅の待合室で休憩してから (´ー`)マターリ(イートインはどのお店も混んでた)、あらためて次に乗るのはこちらの列車。

さて、旅の計画ではこのあとさらに金沢からいしかわ鉄道の下り列車に乗り、あらためて倶利伽藍までの既存区間も乗り通したのち、県境を越えた先につながる富山県の三セク鉄道「あいの風とやま鉄道」を進んで富山のほうに向かうつもり ...(((o*・ω・)o・・・でした。

駄菓子菓子(だがしかし)、金沢のホームに停車していた富山ゆきの普通列車(449M)もまた、これまでの敦賀や福井を発車したときと同様、車内がすでにけっこう混んでいて席はあいておらず (´д`;)人大杉…、おそらく金沢市の近郊を抜ければ座れるようになるかと思われるものの、私はなんだか乗車する気力が萎えてしまいます (・ω・`)ゞウーン。

きょうという日は、ただでさえ晴天のお出かけ日和となった週末の土曜日に加え、新幹線や三セク鉄道の開業日であり、それに伴うイベントもいろいろ催される(ブルーインパルスの観覧をふくむ)とあっては、街や駅の人出はいつも以上に多くなり、列車が混雑するのも当然のこと (-`ω´-*)ウム。それを私はじゅうぶん承知のうえで、むしろ開業日ならではの盛り上がりや賑わいを現地で感じたくてやってきたのですから、人混みに文句を言うような立場でないのですが (^^;)ゞポリポリ、でも、敦賀の乗車券購入列からはじまり(結果的に並ばなかったけど)、福井ゆきの列車、ブルーインパルスを観覧した福井駅周辺、金沢ゆきの列車、そして少しだけ下車した金沢駅の構内は国内外の観光客などで人があふれていた・・・と、混雑した状況が続いたことで、ここへきて心身ともに疲れてしまいました ε-(ーωー;)フゥ…。そして次の列車(富山ゆき)もまた当然のごとく混んでいる (-"-;*)ウググ…。

いくら鉄道好きとはいえ、混んだ列車に乗り続けるのは決して楽しいものじゃないし、先述したように金沢から先(下りの倶利伽藍・富山方面)のいしかわ鉄道やとやま鉄道を私はすでに乗車済みであることから、乗りつぶしや乗り直しといった必須の目的はなく、どうしてもこの富山ゆきに乗らなければならないわけではありません σ(゚・゚*)ンー…。

そんなことから私は行程を少し変更して富山ゆき普通列車は乗らずに見送り、テイクアウトしたカフェラテを片手に駅の待合室で休憩してから (´ー`)マターリ(イートインはどのお店も混んでた)、あらためて次に乗るのはこちらの列車。

シンカンセン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

在来線(いしかわ鉄道線)のホームから新幹線のホームへ移動すると、まもなく上りの富山ゆき「つるぎ26号」が入線 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。自由席の車内は7割がたの席が埋まっていたものの、私は運よく窓側の良席(進行右側のE席)に座ることができました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

ちなみに、立山連峰の最高峰である剣岳(つるぎだけ)を由来とした「つるぎ」の愛称を持つこの列車は、北陸新幹線のなかでも富山と敦賀の間のみで運行されている各駅停車タイプの種別で、おもに北陸の都市間をつなぐ役割を担っており (・o・*)ホホゥ、関東人であまり縁のない私が「つるぎ」に乗るのはこれが初めてです (゚ー゚*)ツルギ(車両は「かがやき」や「はくたか」と変わらないE7・W7系だけど)。

そんな「つるぎ」に乗って、金沢から一気に富山へ向かうのかというと、実はそうではありません (´・ω`・)エッ?。

在来線(いしかわ鉄道線)のホームから新幹線のホームへ移動すると、まもなく上りの富山ゆき「つるぎ26号」が入線 (=゚ω゚)ノ゙ヤア。自由席の車内は7割がたの席が埋まっていたものの、私は運よく窓側の良席(進行右側のE席)に座ることができました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

ちなみに、立山連峰の最高峰である剣岳(つるぎだけ)を由来とした「つるぎ」の愛称を持つこの列車は、北陸新幹線のなかでも富山と敦賀の間のみで運行されている各駅停車タイプの種別で、おもに北陸の都市間をつなぐ役割を担っており (・o・*)ホホゥ、関東人であまり縁のない私が「つるぎ」に乗るのはこれが初めてです (゚ー゚*)ツルギ(車両は「かがやき」や「はくたか」と変わらないE7・W7系だけど)。

そんな「つるぎ」に乗って、金沢から一気に富山へ向かうのかというと、実はそうではありません (´・ω`・)エッ?。

待望(?)のE席から

北東方向の車窓を眺めると

そこにう〜〜〜っすらと

かろうじて確認できたのは

霞んで見える立山連峰の稜線。

言われなければ雲にみえるかも?

(≡”≡*)ンン?

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-新高岡

(車窓から)

北東方向の車窓を眺めると

そこにう〜〜〜っすらと

かろうじて確認できたのは

霞んで見える立山連峰の稜線。

言われなければ雲にみえるかも?

(≡”≡*)ンン?

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-新高岡

(車窓から)

これまで綴ってきたように今旅における私のいちばんの目的は、北陸新幹線の延伸開業区間(金沢〜敦賀)の乗りつぶしとJRから三セクへ移管された在来線(ハピラインおよびいしかわ鉄道)の乗り直しで、撮影よりも乗車という“乗り鉄”のほうに比重をおいたものですが ( ̄  ̄*)ノリテツ、晴天のもとにそびえる白山の山並みなどを乗車中の車窓から眺めていると、壮観ないい景色だと感じるいっぽう、この好条件で“撮り鉄”(沿線撮影)をできないことが惜しくも思えて、少しフラストレーションすら覚えます σ(・∀・`)ウーン…。きょうは朝からずっと列車に乗りっぱなしだけど、できればどこかで一枚でも北陸らしい情景で撮り鉄がしたいな・・・((o(゙ε゙)o))ウズウズ。

そこで、福井や石川で白山がきれいに見えたのならば、ひょっとすると富山の立山連峰も望めるのではないかとの期待と希望をもって σ(゚・゚*)タテヤマ…、ためしにそれが撮れそうな“撮り鉄スポット”(撮影地)へ行ってみようと思い立ったのでした ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

立山が見える(かもしれない)、その目的地とは・・・

そこで、福井や石川で白山がきれいに見えたのならば、ひょっとすると富山の立山連峰も望めるのではないかとの期待と希望をもって σ(゚・゚*)タテヤマ…、ためしにそれが撮れそうな“撮り鉄スポット”(撮影地)へ行ってみようと思い立ったのでした ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

立山が見える(かもしれない)、その目的地とは・・・

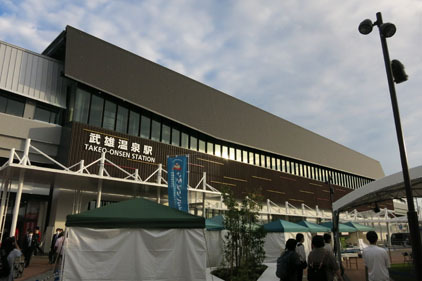

富山県高岡市に所在する新高岡は

北陸新幹線の金沢延伸時に開業した

新幹線と城端線の接続駅。

ここで「つるぎ」を降りて乗り換えます。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

▲24.3.16 北陸新幹線 新高岡

非電化ローカル線の城端線では

国鉄型ディーゼルカーのキハ47形が

今なお健在。

(´ω`*)シブイ

多くの利用者で混んでいましたが

終点の高岡までは一駅です。

▲24.3.16 城端線 新高岡

高岡でさらに乗り継いだのは

こちらも非電化ローカル線の氷見線。

なおこのキハ40形の装飾は

作者の藤子不二雄氏が

高岡市出身であることにちなんだ

「忍者ハットリくん」ラッピングです。

ニンニン(@・д・@)/-=≡(((卍 シュッ!!

▲24.3.16 氷見線 高岡

北陸新幹線の金沢延伸時に開業した

新幹線と城端線の接続駅。

ここで「つるぎ」を降りて乗り換えます。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

▲24.3.16 北陸新幹線 新高岡

非電化ローカル線の城端線では

国鉄型ディーゼルカーのキハ47形が

今なお健在。

(´ω`*)シブイ

多くの利用者で混んでいましたが

終点の高岡までは一駅です。

▲24.3.16 城端線 新高岡

高岡でさらに乗り継いだのは

こちらも非電化ローカル線の氷見線。

なおこのキハ40形の装飾は

作者の藤子不二雄氏が

高岡市出身であることにちなんだ

「忍者ハットリくん」ラッピングです。

ニンニン(@・д・@)/-=≡(((卍 シュッ!!

▲24.3.16 氷見線 高岡

進路を北東へ向けた新幹線「つるぎ」は県境を越えて富山県へと入り バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、金沢からわずか15分ほどで次駅の新高岡に停車 (゚ー゚*)シン・タカオカ。つぎに当駅で接続する城端線(じょうはなせん)の高岡ゆき上り列車に乗り換えて一駅だけ進み、高岡市の中心駅である高岡へ (゚ー゚*)タカオカサキ。さらにここで乗り継いだのは氷見線(ひみせん)の氷見ゆき下り普通列車です ( ̄  ̄*)ヒミセソ。

氷見線の車内はガラガラに空いており、これまで混んでいた列車ばかりに乗っていた私は、ようやく気分がホッと落ち着きました ε-(´∀`*)ホッ(地方のローカル線的にみれば、すいているという状況が決していいことではないけど・・・(^^;ゞ)。もうここまで来たらおそらく、私の目的地がおわかりになった方も多いのではないでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

氷見線の車内はガラガラに空いており、これまで混んでいた列車ばかりに乗っていた私は、ようやく気分がホッと落ち着きました ε-(´∀`*)ホッ(地方のローカル線的にみれば、すいているという状況が決していいことではないけど・・・(^^;ゞ)。もうここまで来たらおそらく、私の目的地がおわかりになった方も多いのではないでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

車内が空いていて

ボックスシートに座れた氷見線。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

ハピラインやいしかわ鉄道の

普通列車に使われる

521系の転換クロスシートも

座り心地がいいけれど

個人的にはやっぱり

昔ながらの“直角イス”(ボックスシート)が

落ち着くなぁ。

(´ー`)マターリ

窓の外に見えるのは

西日に照らされてさらに赤みを増す

タラコ(朱色のディーゼル)。

▲24.3.16 氷見線 能町

(車窓から)

ボックスシートに座れた氷見線。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

ハピラインやいしかわ鉄道の

普通列車に使われる

521系の転換クロスシートも

座り心地がいいけれど

個人的にはやっぱり

昔ながらの“直角イス”(ボックスシート)が

落ち着くなぁ。

(´ー`)マターリ

窓の外に見えるのは

西日に照らされてさらに赤みを増す

タラコ(朱色のディーゼル)。

▲24.3.16 氷見線 能町

(車窓から)

だいたい二年に一度くらいの間隔でしょうか、個人的にちょくちょく乗りに訪れている氷見線 (*´∀`)ノ゙オヒサ。拙ブログでも何度か取り上げているので、今回は路線の詳細情報などを省かせていただきますが、当線は能登半島付け根の東側(富山側)を高岡から氷見に向けて北上する非電化路線で (・o・*)ホホゥ、昭和の国鉄時代に製造された古いディーゼルカー(国鉄型ディーゼルカー)が今も使われ続けている普通列車に、ローカル線らしい趣きの旅情を感じながら揺られていると (´ω`*)シミジミ、やがて右手の車窓に富山湾の海景色がぱーっと広がります (゚∀゚)オッ!。これはいつ見ても気持ちのいい壮観な眺め (・∀・)イイネ。

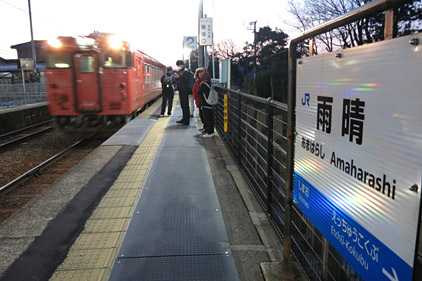

その海岸沿いに設けられた雨晴(あまはらし)という名の小駅で私は下車しました (・ω・)トーチャコ。

その海岸沿いに設けられた雨晴(あまはらし)という名の小駅で私は下車しました (・ω・)トーチャコ。

氷見線に乗るなら、

下り列車(氷見ゆき)の進行に向かって

右側のボックス席に座るのがおススメ。

越中国分(えっちゅうこくぶ)と

雨晴のあいだでは

車窓に富山湾の海景色が広がります。

w(゚o゚*)w オオー!

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

(車窓から)

高岡から普通列車で20分ほど

高岡市内に所在し

雨晴海岸の脇に位置する雨晴で下車。

( ̄∇ ̄)アマハラシ

潮風に晒される立地だからか

造りが素朴感じる木造駅舎です。

▲24.3.16 氷見線 雨晴

下り列車(氷見ゆき)の進行に向かって

右側のボックス席に座るのがおススメ。

越中国分(えっちゅうこくぶ)と

雨晴のあいだでは

車窓に富山湾の海景色が広がります。

w(゚o゚*)w オオー!

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

(車窓から)

高岡から普通列車で20分ほど

高岡市内に所在し

雨晴海岸の脇に位置する雨晴で下車。

( ̄∇ ̄)アマハラシ

潮風に晒される立地だからか

造りが素朴感じる木造駅舎です。

▲24.3.16 氷見線 雨晴

金沢1541-(北陸新幹線 つるぎ26号)-新高岡1555~1611-(城端344D)-高岡1614~1623-(氷見543D)-雨晴1643

駅名にもなっている雨晴という地名は (゚ー゚*)アマハラシ、そのむかし源義経が兄の頼朝に追放されて京都から北陸路を経て奥州へと向かう際、ここを通りかかったときににわか雨にあい、浜辺の岩陰で晴れるのを待ったことに由来するのだそうで、今ではその雨宿りをしたとされる岩は“義経岩”(または雨晴岩)の名で祀られ、当地の観光スポットのひとつとなっています ( ̄。 ̄)ヘー。

駅名にもなっている雨晴という地名は (゚ー゚*)アマハラシ、そのむかし源義経が兄の頼朝に追放されて京都から北陸路を経て奥州へと向かう際、ここを通りかかったときににわか雨にあい、浜辺の岩陰で晴れるのを待ったことに由来するのだそうで、今ではその雨宿りをしたとされる岩は“義経岩”(または雨晴岩)の名で祀られ、当地の観光スポットのひとつとなっています ( ̄。 ̄)ヘー。

義経さんがここで弁慶さんたちとともに

雨宿りをしたと云われている

“義経岩”。

撮り鉄として天候条件に恵まれるよう

私は当地を訪れるたびお参りしています。

(-人-)パンパン☆

雨晴海岸沿いの県道脇に設けられた

船の形を模している白亜の建物は

2018年にオープンした「道の駅・雨晴」。

展望デッキからは富山湾が一望できます。

(・∀・)イイネ

雨宿りをしたと云われている

“義経岩”。

撮り鉄として天候条件に恵まれるよう

私は当地を訪れるたびお参りしています。

(-人-)パンパン☆

雨晴海岸沿いの県道脇に設けられた

船の形を模している白亜の建物は

2018年にオープンした「道の駅・雨晴」。

展望デッキからは富山湾が一望できます。

(・∀・)イイネ

そんな義経岩もある雨晴海岸のすぐ目の前へ近年に建造されたのが、観光情報施設で飲食店や土産物店なども併設された「道の駅・雨晴」(ただし店舗エリアはまもなく17時で閉店)。

ここの二階と三階には展望フロアがあり、そこからは富山湾を広く見渡せるだけでなく海沿いを走る氷見線の列車も望めることから、鉄ちゃんにとってはお手軽かつ絶好の“撮り鉄スポット”(撮影地)として知られています (・∀・)イイネ。しかも良好な天候条件に恵まれると、列車の背景には海越しにそびえる立山連峰の山なみも望めるのですが、はたして晴天の今日はどうでしょう (「゚ー゚)ドレドレ。

日没が近づく17時過ぎ、先ほど私が雨晴まで乗ってきた下り列車(543D)が終点の氷見で折り返し、やがて上りの高岡ゆき(542D)として戻ってきました ε-(=゚ω゚)ノ゙タライマ。

ここの二階と三階には展望フロアがあり、そこからは富山湾を広く見渡せるだけでなく海沿いを走る氷見線の列車も望めることから、鉄ちゃんにとってはお手軽かつ絶好の“撮り鉄スポット”(撮影地)として知られています (・∀・)イイネ。しかも良好な天候条件に恵まれると、列車の背景には海越しにそびえる立山連峰の山なみも望めるのですが、はたして晴天の今日はどうでしょう (「゚ー゚)ドレドレ。

日没が近づく17時過ぎ、先ほど私が雨晴まで乗ってきた下り列車(543D)が終点の氷見で折り返し、やがて上りの高岡ゆき(542D)として戻ってきました ε-(=゚ω゚)ノ゙タライマ。

タラコ色(朱色)に塗られた

ローカル線の鈍行列車が

ディーゼルエンジンをうならせて

夕刻の海岸線を進みゆく。

その奥には立山連峰の峻険な稜線が

西日を受けてぼんやりと

浮かび上がります。

(≡∀≡*)ボンヤリ

ちなみに右のほうの高峰が剣岳。

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

(後追い)

ローカル線の鈍行列車が

ディーゼルエンジンをうならせて

夕刻の海岸線を進みゆく。

その奥には立山連峰の峻険な稜線が

西日を受けてぼんやりと

浮かび上がります。

(≡∀≡*)ボンヤリ

ちなみに右のほうの高峰が剣岳。

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

(後追い)

立山バック(?)で氷見線が撮れました~!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

・・・と言いたいけれど、海越しに見える山脈の存在は霞んでいてハッキリとせず (-"-;*)ンン?、どうにか、なんとか、かろうじて、う~~~っすらと稜線が確認できる程度 (≡∀≡*)ボンヤリ。きっとココロの清らかな優しいお方ならば(?)、この写真でかすかに浮かぶ立山連峰が見えているものだと信じたいところですが ミエル…(*'∀'*)ミエルヨ ララァ (写真をクリックして拡大表示すると分かりやすいかも)、はたしてこれが“立山バック”といえるのかどうかビミョーな感じです (^^;ゞポリポリ。

この状況の結果はすでに、新高岡へ向かっている新幹線の車窓から立山を見た時点で分かりそうなものだけど (・∀・`)ウーン…、夕方になって気温が下がればひょっとしたら霞みが取れて、もうすこし山容がハッキリ見えてくるのではないかという期待を持っていたのですが σ(゚・゚*)ドーダロ、やはりそう都合よくはいきませんでした (。A。)アヒャ☆。

ただ、山がまったく見えないわけではなく(ほとんど見えないケド)、ぼんやりとしながらも西日でほんのりと赤くなった稜線にはそれなりの風情が感じられて (´ω`*)シミジミ、その情景で氷見線のタラコ(ディーゼルカー)が撮れたことは、個人的にここまで来たのが無駄ではなかったと思える納得の成果です (-`ω´-*)ウム。夕暮れ時の雨晴海岸をゆく氷見線の列車、意外と悪くない雰囲気じゃないですか (+`゚∀´)=b OK牧場!。

・・・と言いたいけれど、海越しに見える山脈の存在は霞んでいてハッキリとせず (-"-;*)ンン?、どうにか、なんとか、かろうじて、う~~~っすらと稜線が確認できる程度 (≡∀≡*)ボンヤリ。きっとココロの清らかな優しいお方ならば(?)、この写真でかすかに浮かぶ立山連峰が見えているものだと信じたいところですが ミエル…(*'∀'*)ミエルヨ ララァ (写真をクリックして拡大表示すると分かりやすいかも)、はたしてこれが“立山バック”といえるのかどうかビミョーな感じです (^^;ゞポリポリ。

この状況の結果はすでに、新高岡へ向かっている新幹線の車窓から立山を見た時点で分かりそうなものだけど (・∀・`)ウーン…、夕方になって気温が下がればひょっとしたら霞みが取れて、もうすこし山容がハッキリ見えてくるのではないかという期待を持っていたのですが σ(゚・゚*)ドーダロ、やはりそう都合よくはいきませんでした (。A。)アヒャ☆。

ただ、山がまったく見えないわけではなく(ほとんど見えないケド)、ぼんやりとしながらも西日でほんのりと赤くなった稜線にはそれなりの風情が感じられて (´ω`*)シミジミ、その情景で氷見線のタラコ(ディーゼルカー)が撮れたことは、個人的にここまで来たのが無駄ではなかったと思える納得の成果です (-`ω´-*)ウム。夕暮れ時の雨晴海岸をゆく氷見線の列車、意外と悪くない雰囲気じゃないですか (+`゚∀´)=b OK牧場!。

日没となって

稜線に日が当たらなくなった立山は

完全にその存在が消えますた。

ヤマ?(゚д゚≡゚д゚)ドコ?

さすがにこれでは

ココロがきれいな方でも

写真に山は見えないと思われます(笑)

日が暮れるといっきに冷え込む

春先の雨晴海岸。

ブルートーンに包まれるなか

定時運行で現れた列車が灯す

ヘッドライトの明かりには

どこか安心感を覚えます。

+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

稜線に日が当たらなくなった立山は

完全にその存在が消えますた。

ヤマ?(゚д゚≡゚д゚)ドコ?

さすがにこれでは

ココロがきれいな方でも

写真に山は見えないと思われます(笑)

日が暮れるといっきに冷え込む

春先の雨晴海岸。

ブルートーンに包まれるなか

定時運行で現れた列車が灯す

ヘッドライトの明かりには

どこか安心感を覚えます。

+。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

▲24.3.16 氷見線 越中国分-雨晴

列車の運転間隔がおおむね一時間に一本程度の氷見線。

私は夕方の17時前に雨晴へ着いて、とりあえず上りと下りの列車をそれぞれ一本ずつ狙ってみたものの (^_[◎]oパチリ、ほどなく日没時刻を迎えてあたりはだんだんと暗くなり、撮影の二本目となる下り列車(545D)が通過する頃には立山連峰もまったく見えなくなってしまいました ( ̄  ̄*)マックラ。

そんなわずかな撮影時間だったけど、広大な海や霞む山を眺めながら“撮り鉄”を楽しめたことにより、先ほどまでの人混み疲れによるストレスが少し解消できたように思います ε-(´∀`*)ホッ(道の駅も私が着いた直後は多くの人で賑わっていたけど、店舗の閉店時刻を過ぎてからは利用者が少なくなった)。

私は夕方の17時前に雨晴へ着いて、とりあえず上りと下りの列車をそれぞれ一本ずつ狙ってみたものの (^_[◎]oパチリ、ほどなく日没時刻を迎えてあたりはだんだんと暗くなり、撮影の二本目となる下り列車(545D)が通過する頃には立山連峰もまったく見えなくなってしまいました ( ̄  ̄*)マックラ。

そんなわずかな撮影時間だったけど、広大な海や霞む山を眺めながら“撮り鉄”を楽しめたことにより、先ほどまでの人混み疲れによるストレスが少し解消できたように思います ε-(´∀`*)ホッ(道の駅も私が着いた直後は多くの人で賑わっていたけど、店舗の閉店時刻を過ぎてからは利用者が少なくなった)。

高岡ゆきの上り列車に乗り

雨晴をあとにします。

ホームに吹く海風が冷たい。

{{{(´д`)}}}ブルルッ

▲24.3.16 氷見線 雨晴

高岡に戻って乗り換えたのは

富山の三セク鉄道

あいの風とやま鉄道(線)の

泊(とまり)ゆき下り普通列車。

(゚ー゚*)アイテツ

ハピラインやいしかわ鉄道と同様に

当線の列車に使われる車両も

転換時にJR西日本から譲渡された

521系です。

なおこの列車は車内が空いていました。

(´ー`)マターリ

▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 高岡

高岡から20分ほどで富山に到着。

(・ω・)トーチャコ

当駅にはここまで私が乗ってきた

あいの風とやま鉄道のほか

JRの北陸新幹線と高山本線が、

また同じ構内からは

富山地鉄の路面電車である

市内線や環状線、富山港線が、

近隣に所在する電鉄富山駅からは

富山地方鉄道(富山地鉄)の各列車が

それぞれ発着しています。

▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 富山

雨晴をあとにします。

ホームに吹く海風が冷たい。

{{{(´д`)}}}ブルルッ

▲24.3.16 氷見線 雨晴

高岡に戻って乗り換えたのは

富山の三セク鉄道

あいの風とやま鉄道(線)の

泊(とまり)ゆき下り普通列車。

(゚ー゚*)アイテツ

ハピラインやいしかわ鉄道と同様に

当線の列車に使われる車両も

転換時にJR西日本から譲渡された

521系です。

なおこの列車は車内が空いていました。

(´ー`)マターリ

▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 高岡

高岡から20分ほどで富山に到着。

(・ω・)トーチャコ

当駅にはここまで私が乗ってきた

あいの風とやま鉄道のほか

JRの北陸新幹線と高山本線が、

また同じ構内からは

富山地鉄の路面電車である

市内線や環状線、富山港線が、

近隣に所在する電鉄富山駅からは

富山地方鉄道(富山地鉄)の各列車が

それぞれ発着しています。

▲24.3.16 あいの風とやま鉄道 富山

日没とともに撮影を終えると、雨晴から氷見線に乗って高岡へ戻り ...(((o*・ω・)o、そこで富山の三セク鉄道であるあいの風とやま鉄道(線)の下り普通列車に乗り換えて、私がやってきたのは県都の富山 (゚ー゚*)トヤマ。

もちろん富山もかつては北陸本線の主要駅でしたが、北陸新幹線が2015年に長野から金沢まで延伸した際に富山県内の北陸本線(倶利伽羅~市振(いちぶり))は第三セクター鉄道のあいの風とやま鉄道へ移管されています (・o・*)ホホゥ。

雨晴1810-(氷見544D)-高岡1832~1904-(あいの風とやま鉄道567M)-富山1922

週末の今夜は富山も多くの人出で賑わっているものの、新幹線の延伸開業による盛り上がりに湧いていた福井や金沢に比べると、駅も街も(居酒屋も?)落ち着いている印象を受けます (´ω`*)マターリ。

そんな富山を今日の宿泊地にえらび、私はあらかじめ駅近くにある手頃なビジネスホテルを予約してきました (*'∀'*)オトマリ。

もちろん富山もかつては北陸本線の主要駅でしたが、北陸新幹線が2015年に長野から金沢まで延伸した際に富山県内の北陸本線(倶利伽羅~市振(いちぶり))は第三セクター鉄道のあいの風とやま鉄道へ移管されています (・o・*)ホホゥ。

雨晴1810-(氷見544D)-高岡1832~1904-(あいの風とやま鉄道567M)-富山1922

週末の今夜は富山も多くの人出で賑わっているものの、新幹線の延伸開業による盛り上がりに湧いていた福井や金沢に比べると、駅も街も(居酒屋も?)落ち着いている印象を受けます (´ω`*)マターリ。

そんな富山を今日の宿泊地にえらび、私はあらかじめ駅近くにある手頃なビジネスホテルを予約してきました (*'∀'*)オトマリ。

富山といえば言わずと知れた

海の幸の宝庫。

ブリや白エビ、ホタルイカなど

ご当地の名物をいただきます。

(〃゚¬゚〃)ジュルリ。

いろいろ慌ただしかった今日一日

お疲れさまでした。

カンパイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆

海の幸の宝庫。

ブリや白エビ、ホタルイカなど

ご当地の名物をいただきます。

(〃゚¬゚〃)ジュルリ。

いろいろ慌ただしかった今日一日

お疲れさまでした。

カンパイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆

3月17日(日)

さて、一泊二日の行程とした今旅。

本来ならここで旅行記を“二日目に続く”とするところですが、実は翌朝にホテルの部屋で目覚めるとどうも熱っぽくて頭が重く、クシャミと鼻水が止まらない ( >д<)、;'.・ ィクシッ! ( ̄ii ̄)タラーリ。

考えてみると昨日(初日)は今の時期の北陸地方としては日中の気温が高めだったにもかかわらず、私は東京から厚手のコートを羽織った防寒仕様で来てしまい、そんな恰好で混んだ列車に乗ったり、福井でブルーインパルスを撮ったりしたため、けっこう汗をかいていたハズ (´Д`υ)アツー。いっぽう雨晴の海岸近くで撮影していた夕方には気温が一気に下がって風に冷たさを感じるようになり {{{(>_<+)}}}サブッ、また一日を通して行程的にもちょっとハードだったため アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ、それらが原因でどうやら少し体調を崩してしまったようです。こりゃ風邪をひいたかな・・・il||li(つ∀-;)ウーンil||li。

ちなみに今日(二日目)の北陸地方は天気予報によると、前日の快晴から一転して曇天の雨模様 、ヽ`┐( ̄  ̄;)アメ。もし晴れたら“撮り鉄”(撮影)へ行きたいところがあったのですが σ(゚・゚*)ンー…、天候も体調もイマイチならば無理をせず撮影はやめにして、もう富山から東京へ向けてのんびりと帰ることにしました カエロ…((((o* ̄-)o。

ただ、すごく体調が悪いというほどではなかったため、帰路は北陸新幹線を利用するのでなく、せっかくなのでいくつかの普通列車を乗り継いでゆく“乗り鉄”くらいは楽しんで、今旅をシメようと思います (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。

はじめに富山から乗るのは

あいの風とやま鉄道線の泊(とまり)ゆき

下り普通列車。

(゚ー゚*)アイテツ

朝早い時間なので車内は空いています。

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 富山

車窓に眺める立山連峰。

今朝は予報通りの曇り空ですが

その雄大な山並みは見られました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 東富山-水橋

(車窓から)

あいの風とやま鉄道線の泊(とまり)ゆき

下り普通列車。

(゚ー゚*)アイテツ

朝早い時間なので車内は空いています。

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 富山

車窓に眺める立山連峰。

今朝は予報通りの曇り空ですが

その雄大な山並みは見られました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 東富山-水橋

(車窓から)

お伝えしてきたように、金沢から福井県の敦賀まで延伸した北陸新幹線の開業初日に乗車することをいちばんの目的として、駆け足ながら北陸本線から転換された第三セクター鉄道などもめぐってみた今回の鉄道旅 ...(((o*・ω・)o。

ぶっちゃけ、敦賀という中途ハンパ感が否めない新幹線の開業で、とくに特急列車の廃止(運行区間短縮)により関西方面と北陸地方のアクセスがこれまでよりも不便になったことは確かなように私も感じますが (゚ペ)ウーン…、いっぽうで地元の利用者を対象とした地域輸送の鉄道路線としてみれば普通列車の本数が増えたり、所要時間が短縮された区間があったりと、決してマイナス面だけではないのかなという印象を受けました (*゚ェ゚)フムフム。もちろん三セク化によって運賃が値上がったことは軽視できない問題だと思いますが (-ω-;*)ノミネアガリ…。

このたび新たに開業した“ハピラインふくい”と路線区間が延伸となった“IRいしかわ鉄道”、さらに既存の“あいの風とやま鉄道”や“えちごトキめき鉄道”など、歴史ある北陸本線の鉄路を継承した三セクの各鉄道には地域に根付いて利用者に親しまれる路線となることを、鉄道好きのひとりとしては願っています p(`・ω・´)q ガンガレ!。

ぶっちゃけ、敦賀という中途ハンパ感が否めない新幹線の開業で、とくに特急列車の廃止(運行区間短縮)により関西方面と北陸地方のアクセスがこれまでよりも不便になったことは確かなように私も感じますが (゚ペ)ウーン…、いっぽうで地元の利用者を対象とした地域輸送の鉄道路線としてみれば普通列車の本数が増えたり、所要時間が短縮された区間があったりと、決してマイナス面だけではないのかなという印象を受けました (*゚ェ゚)フムフム。もちろん三セク化によって運賃が値上がったことは軽視できない問題だと思いますが (-ω-;*)ノミネアガリ…。

このたび新たに開業した“ハピラインふくい”と路線区間が延伸となった“IRいしかわ鉄道”、さらに既存の“あいの風とやま鉄道”や“えちごトキめき鉄道”など、歴史ある北陸本線の鉄路を継承した三セクの各鉄道には地域に根付いて利用者に親しまれる路線となることを、鉄道好きのひとりとしては願っています p(`・ω・´)q ガンガレ!。

新潟との県境近くに位置する

富山県朝日町の泊で

えちごトキめき鉄道・日本海ひすいラインの

直江津(なおえつ)ゆき普通列車に

乗り継ぎ。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

なお当線は電化路線ですが

ディーゼルカーのET122形で

列車を運行しています。

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 泊

県境の新潟側に位置する

新潟県糸魚川市の市振が

あいの風とやま鉄道と

えちごトキめき鉄道の境界駅。

駅名標のデザインもここで変わります。

(゚ー゚*)イチブリ

▲24.3.17 日本海ひすいライン 市振

(車窓から)

日本海ひすいラインの終点である

新潟県上越市の直江津はかつて

米原を起点に353.8キロの長さを誇る

北陸本線の終着駅でもありました。

(´ω`)シミジミ

現在は米原〜敦賀がJR北陸本線

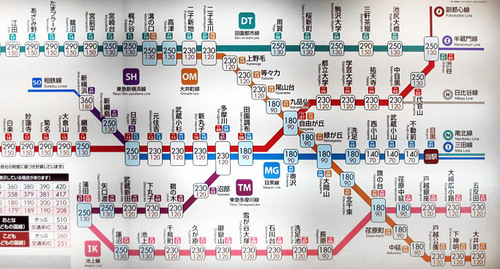

敦賀〜大聖寺がハピラインふくい

大聖寺〜倶利伽藍がIRいしかわ鉄道

倶利伽藍〜市振があいの風とやま鉄道

そして市振〜直江津が

えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインと

並行在来線区間(敦賀〜直江津)は県ごとに

路線が細かく分けられています。

( ̄  ̄*)コマギレ

▲24.3.17 えちごトキめき鉄道 直江津

富山県朝日町の泊で

えちごトキめき鉄道・日本海ひすいラインの

直江津(なおえつ)ゆき普通列車に

乗り継ぎ。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

なお当線は電化路線ですが

ディーゼルカーのET122形で

列車を運行しています。

▲24.3.17 あいの風とやま鉄道 泊

県境の新潟側に位置する

新潟県糸魚川市の市振が

あいの風とやま鉄道と

えちごトキめき鉄道の境界駅。

駅名標のデザインもここで変わります。

(゚ー゚*)イチブリ

▲24.3.17 日本海ひすいライン 市振

(車窓から)

日本海ひすいラインの終点である

新潟県上越市の直江津はかつて

米原を起点に353.8キロの長さを誇る

北陸本線の終着駅でもありました。

(´ω`)シミジミ

現在は米原〜敦賀がJR北陸本線

敦賀〜大聖寺がハピラインふくい

大聖寺〜倶利伽藍がIRいしかわ鉄道

倶利伽藍〜市振があいの風とやま鉄道

そして市振〜直江津が

えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインと

並行在来線区間(敦賀〜直江津)は県ごとに

路線が細かく分けられています。

( ̄  ̄*)コマギレ

▲24.3.17 えちごトキめき鉄道 直江津

そして個人的な旅のほうを振り返れば、ハピラインの一日乗車券が買えなかったり、想定していたこととはいえ列車の車内や駅の構内が混雑していたことに多少の戸惑いがあったりしたものの (´д`;)アウ…、北陸新幹線の延伸区間の乗りつぶしに続いて、北陸本線から三セク鉄道へ新たに転換された区間をあらためて乗りなおし、その途中ではブルーインパルスの祝賀飛行も見られて、旅の目的はおおむね達成 (+`゚∀´)=b OK牧場!。

また、きまぐれに(?)行程を変更して向かった氷見線での“撮り鉄”も、期待の立山連峰は薄っすらと霞んで見える程度だったけど、海辺を走る国鉄型ディーゼルカーの趣きにローカル線らしい旅情が感じられて気分が癒されました (´ー`)シミジミ。雨晴へはいつかまた再訪し、今度こそ海越しにクッキリとした立山連峰を拝みたいものです。

翌二日目にちょっと体調を崩すという情けない終わりかたとなっちゃいましたが (ノO`)アチャー、初日の一日だけでも北陸の鉄道風景を満喫できた充実の旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

(風邪は一週間ほどこじらせちゃったけど、いまは完治しています)

また、きまぐれに(?)行程を変更して向かった氷見線での“撮り鉄”も、期待の立山連峰は薄っすらと霞んで見える程度だったけど、海辺を走る国鉄型ディーゼルカーの趣きにローカル線らしい旅情が感じられて気分が癒されました (´ー`)シミジミ。雨晴へはいつかまた再訪し、今度こそ海越しにクッキリとした立山連峰を拝みたいものです。

翌二日目にちょっと体調を崩すという情けない終わりかたとなっちゃいましたが (ノO`)アチャー、初日の一日だけでも北陸の鉄道風景を満喫できた充実の旅でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

(風邪は一週間ほどこじらせちゃったけど、いまは完治しています)

直江津で乗り継いだのは

北越急行ほくほく線の

六日町(むいかまち)ゆき普通列車。

(o ̄∇ ̄o)ホクホク

なお当線も新潟の第三セクター鉄道ですが

並行在来線として転換されたものではなく

国鉄時代に計画された未完成の路線を

三セク鉄道として開通させたものです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.17 信越本線 直江津

上空が雲に覆われた曇天ではあるものの

ほくほく線の車窓からは

上越の名峰・妙高山の雄大な山並みが

きれいに望めました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.17 北越急行ほくほく線

大池いこいの森-くびき(車窓から)

暖冬といわれた今シーズン

北陸地方の平地ではほとんど

積雪が見られなかった今旅でしたが

新潟ではご覧のような雪景色です。

(゚- ゚)ユキ

ちなみに雪原の向こうに見える山は

日本酒の銘柄で知られる八海山。

▲24.3.17 北越急行ほくほく線

魚沼丘陵-六日町(車窓から)

三セク路線の乗り継ぎが続きましたが

(正確にいえばほくほく線の列車で通った

直江津〜犀潟はJR信越本線だけど)

南魚沼市の六日町から乗るのは

JR上越線の水上(みなかみ)ゆき普通列車。

▲24.3.17 上越線 六日町

新潟と群馬の県境にある

清水トンネルを抜けた上越線の列車は

当線名物(?)の湯檜曽ループを通過。

(゚ー゚*)ループ

ループ線とは高低差のある区間を

ぐるりと弧を描くようにして

勾配を緩和する線形で

眼下にはこれから当列車が走る線路を

見下ろすことができます。

(*・`o´・*)ホ─

▲24.3.17 上越線 土合-湯檜曽(車窓から)

北越急行ほくほく線の

六日町(むいかまち)ゆき普通列車。

(o ̄∇ ̄o)ホクホク

なお当線も新潟の第三セクター鉄道ですが

並行在来線として転換されたものではなく

国鉄時代に計画された未完成の路線を

三セク鉄道として開通させたものです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.17 信越本線 直江津

上空が雲に覆われた曇天ではあるものの

ほくほく線の車窓からは

上越の名峰・妙高山の雄大な山並みが

きれいに望めました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.17 北越急行ほくほく線

大池いこいの森-くびき(車窓から)

暖冬といわれた今シーズン

北陸地方の平地ではほとんど

積雪が見られなかった今旅でしたが

新潟ではご覧のような雪景色です。

(゚- ゚)ユキ

ちなみに雪原の向こうに見える山は

日本酒の銘柄で知られる八海山。

▲24.3.17 北越急行ほくほく線

魚沼丘陵-六日町(車窓から)

三セク路線の乗り継ぎが続きましたが

(正確にいえばほくほく線の列車で通った

直江津〜犀潟はJR信越本線だけど)

南魚沼市の六日町から乗るのは

JR上越線の水上(みなかみ)ゆき普通列車。

▲24.3.17 上越線 六日町

新潟と群馬の県境にある

清水トンネルを抜けた上越線の列車は

当線名物(?)の湯檜曽ループを通過。

(゚ー゚*)ループ

ループ線とは高低差のある区間を

ぐるりと弧を描くようにして

勾配を緩和する線形で

眼下にはこれから当列車が走る線路を

見下ろすことができます。

(*・`o´・*)ホ─

▲24.3.17 上越線 土合-湯檜曽(車窓から)

ところで、今旅の結果により私は北陸新幹線の完乗は無事に果たせましたが、実はこの翌週となる3月23日の土曜日には大阪で、大阪メトロの御堂筋線と直通運転を行っている北大阪急行の南北線が千里中央から箕面萱野(みのおかやの)まで新たに延伸開業(南北延伸線)し、私はまだそちらを乗りに訪れることができていません ( ̄  ̄*)オーサカ。開業日に行けなかったのならばもういつでもよくて焦る必要はないけれど、できれば今年じゅうには乗りつぶしたいところです σ(゚・゚*)ンー…。

目標とする日本の旅客鉄道路線の全線完全乗車、その飽くなき道はまだまだ続く・・・...(((o*・ω・)o。

目標とする日本の旅客鉄道路線の全線完全乗車、その飽くなき道はまだまだ続く・・・...(((o*・ω・)o。

群馬県みなかみ町の水上で乗り継いだ

新前橋ゆき普通列車は

国鉄型車両の生き残りである211系。

( ̄  ̄*)ニゲゲ

なおこの列車は終点の新前橋で

両毛線からの高崎ゆきに接続します。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

▲24.3.17 上越線 水上

都内までのラストランナーとして

高崎から乗るのは

高崎線と湘南新宿ラインを直通する

特別快速の小田原ゆき。

関東でお馴染みのE231系です。

▲24.3.17 信越本線 高崎

新前橋ゆき普通列車は

国鉄型車両の生き残りである211系。

( ̄  ̄*)ニゲゲ

なおこの列車は終点の新前橋で

両毛線からの高崎ゆきに接続します。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

▲24.3.17 上越線 水上

都内までのラストランナーとして

高崎から乗るのは

高崎線と湘南新宿ラインを直通する

特別快速の小田原ゆき。

関東でお馴染みのE231系です。

▲24.3.17 信越本線 高崎

富山0514-(あいの風とやま鉄道521M)-泊0601~0623-(トキ鉄日本海ひすいライン1623D)-直江津0739~0812-(北越急行829M)-六日町0919~0932-(上越1728M)-水上1035~1045-(376M)-新前橋1137~1139-(626M)-高崎1149~1214-(高崎4831Y 特別快速)-新宿1358

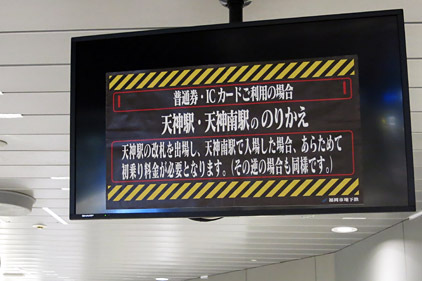

ハピラインふくい・・・開業初日 乗車記 [鉄道乗車記]

前回からの続きです。

3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)

その初日に私はさっそく、記念すべき“一番列車”の「かがやき501号」・・・は指定券を取ることができずに見送り、“二番目”となる「かがやき503号」の敦賀ゆきに東京から乗車します ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。

既存区間の東京〜金沢を経てから、このたび新たに延伸された金沢より先の区間へ足を踏み入れると、鉄道路線全線完乗(完全乗車)を目指す“乗り鉄”としては興奮で気分が一気に高揚 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。とくに新幹線の窓越しに確認した「福井」の駅名標には、ついに北陸新幹線もここまで来たかと感慨深いものがあります (´ー`)シミジミ。初めて見るその車窓風景を食い入るように眺めて存分に堪能し、およそ3時間かけて終点の敦賀までやってきました (・ω・)トーチャコ。

3月16日にJRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)

その初日に私はさっそく、記念すべき“一番列車”の「かがやき501号」・・・は指定券を取ることができずに見送り、“二番目”となる「かがやき503号」の敦賀ゆきに東京から乗車します ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。

既存区間の東京〜金沢を経てから、このたび新たに延伸された金沢より先の区間へ足を踏み入れると、鉄道路線全線完乗(完全乗車)を目指す“乗り鉄”としては興奮で気分が一気に高揚 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。とくに新幹線の窓越しに確認した「福井」の駅名標には、ついに北陸新幹線もここまで来たかと感慨深いものがあります (´ー`)シミジミ。初めて見るその車窓風景を食い入るように眺めて存分に堪能し、およそ3時間かけて終点の敦賀までやってきました (・ω・)トーチャコ。

福井県のほぼ中央に位置する敦賀市は、日本海の敦賀湾に面した港町で、古くから昆布やかまぼこなどの水産加工業で発展。また日本と大陸をむすぶ貿易港として栄えた歴史を持ち、明治から昭和初期にかけては鉄路と航路をつなぐ国際列車(欧亜国際連絡列車)の中継地としてもにぎわいました (・o・*)ホホゥ。市内にはその面影を色濃く残した名所や旧跡が多く残されており、とくに鉄ちゃんとしては旧・敦賀港駅の駅舎を活用した「敦賀鉄道資料館」などに興味が惹かれるところ (・∀・)イイネ

・・・なのですが (´・ω`・)エッ?、今旅の私は本日に延伸開業した北陸新幹線と、それに伴って大きな変化が生じた在来線の乗車に重点を置いた行程を組んでおり、残念ながら敦賀の街を散策する余裕がありません (´〜`)ウーン。仮に少しばかりの時間が作れても駆け足で巡ることになってしまいそうなので、それならば当地へはまた改めてじっくり訪れることにしようと割り切りました (-`ω´-*)ウム。もし拙ブログに敦賀の観光地めぐりを期待されていた方がおられましたらスミマセン 人( ̄ω ̄;)スマヌ。

・・・なのですが (´・ω`・)エッ?、今旅の私は本日に延伸開業した北陸新幹線と、それに伴って大きな変化が生じた在来線の乗車に重点を置いた行程を組んでおり、残念ながら敦賀の街を散策する余裕がありません (´〜`)ウーン。仮に少しばかりの時間が作れても駆け足で巡ることになってしまいそうなので、それならば当地へはまた改めてじっくり訪れることにしようと割り切りました (-`ω´-*)ウム。もし拙ブログに敦賀の観光地めぐりを期待されていた方がおられましたらスミマセン 人( ̄ω ̄;)スマヌ。

そんなワケで今旅での敦賀は新幹線から在来線への単なる“乗り換え駅”といった扱いなのですが ノリカエ…((((o* ̄-)o、私は乗車券を東京(都区内)からここ敦賀までのものしか持っていないため、次に乗る路線のぶんを当駅で買わなければなりません σ(゚・゚*)ンー…。それならば線内の乗り降りが自由にできて価格的にもおトクな“フリーきっぷ”(一日乗車券)を購入しようと思い、販売している窓口のほうに向かってみたところ・・・(=゚ω゚=*)ンン!?、そこには私と同様に乗車券などを求める多くの人たちで、なんとも長〜い行列ができているではありませんか ( ̄△ ̄;)エッ…。

どうやら一日乗車券のほか、きょうの日付が入った記念の入場券、さらには定期券なども、たった一カ所しかない窓口で対応しているらしく、これは私が買えるまでにどれくらい時間がかかるのか見当がつかないような状況(最低でも一時間はかかりそう・・・)(´д`;)アウ…。できれば今から20分後の列車に乗りたいところなので、もう一日乗車券は諦めてふつうの乗車券(きっぷ)を買おうと自動券売機のほうに移動してみますが コッチ…((((o* ̄-)o、そこもまた窓口ほどではないものの行列ができており、あと20分できっぷが買えるかどうかビミョーなところ (-"-;*)ウググ。時間的に焦りを感じるなかで最後尾に並ぶと (´・д・`;)ハラハラ…、列を整理していた係員の方が「自動改札ではICOCAやSuicaなど(のIC乗車券)が使えますので、チャージ済みの方はそちらもご利用くださーい! >θ( ̄0 ̄*)」と案内の声を張り上げています。あ、なーんだ“Suica”が使えるのね (; ̄▽ ̄)ア…。きょうという記念の日の日付が入ったきっぷを手にできないのはちょっと惜しいけど、時間を考えたらここは致し方あるまい (・ε・`)シャーナイ。私は券売機の行列から外れると、手持ちのICカードを“ピピッ”っと改札機にタッチして入場 ...(((*・ω・)つ[西瓜] ピッ。

なんとか無事に間に合ってホームへ上がると、まもなく列車がやってきました ε-(´∀`;)ホッ。

なんとか無事に間に合ってホームへ上がると、まもなく列車がやってきました ε-(´∀`;)ホッ。

たくさんの人が待つなか

敦賀の在来線ホームに入ってきたのは

車体にピンク色の帯を巻いた電車。

(*’∀’*)ピンク♡

ちなみに当駅のホームは

近江塩津、米原方面の北陸本線や

小浜線が発着する

JR西日本が引き続き管理するため

駅名標のスタイルはそのままです。

▲24.3.16 北陸本線 敦賀

敦賀の在来線ホームに入ってきたのは

車体にピンク色の帯を巻いた電車。

(*’∀’*)ピンク♡

ちなみに当駅のホームは

近江塩津、米原方面の北陸本線や

小浜線が発着する

JR西日本が引き続き管理するため

駅名標のスタイルはそのままです。

▲24.3.16 北陸本線 敦賀

ハピライン、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

1882年(明治15年)の開業から140年以上の長い歴史をもち、北陸本線の主要駅としてこれまでに数々の”名列車”と呼ばれる長距離列車や優等列車が行き交ってきた敦賀の構内へ、新風を吹き込むかのように颯爽と現れたのは鮮やかなピンク色の帯が印象的な二両編成の短い電車 (=゚ω゚=*)ンン!?。

これが次に私が乗る「ハピラインふくい(線)」です (o ̄∇ ̄o)ハピライン。

1882年(明治15年)の開業から140年以上の長い歴史をもち、北陸本線の主要駅としてこれまでに数々の”名列車”と呼ばれる長距離列車や優等列車が行き交ってきた敦賀の構内へ、新風を吹き込むかのように颯爽と現れたのは鮮やかなピンク色の帯が印象的な二両編成の短い電車 (=゚ω゚=*)ンン!?。

これが次に私が乗る「ハピラインふくい(線)」です (o ̄∇ ̄o)ハピライン。

ハピラインふくいの車両はもともと

北陸本線の普通列車に使われていて

三セク移管の際にJR西日本から譲渡された

交直両用型の521系。

ワンマン仕様の二両編成です。

▲24.3.16 北陸本線 敦賀

北陸本線の普通列車に使われていて

三セク移管の際にJR西日本から譲渡された

交直両用型の521系。

ワンマン仕様の二両編成です。

▲24.3.16 北陸本線 敦賀

ハピラインふくいは北陸新幹線の金沢〜敦賀の延伸開業にともない、JR西日本から経営を分離された旧・北陸本線の福井県内にあたる路線区間(いわゆる並行在来線)を継承し、ここ敦賀を起点に福井を経て、石川県との県境を越えたところに位置する大聖寺(だいしょうじ)までの間(84.3キロ)の運営を受け持つこととなった、福井県の第三セクター鉄道(三セク鉄道)(・o・*)ホホゥ。

一般公募により決定した社名の由来は、「福井県の“福”を表す“ハピネス”(しあわせ)に、鉄道を表す“ライン(線)”を掛け合わせたものであり、“ひと”と“まち”をつなぐことで幸せな福井の未来をつくる鉄道会社」という企業姿勢を表しているのだそうで ( ̄、 ̄*)ナルヘソ、一般鉄道で定番の「〇〇鉄道」や「〇〇電鉄」といったものではない社名には新鮮味と柔らかさを覚えます(なお路線名は「ハピラインふくい線」)(・∀・)イイネ。

そんなハピラインふくい(以降はハピラインと略す)も本日が三セク鉄道に移管されて新たな門出となる“開業日” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 ハピライン】*:・゚\(゚▽゚*)。当線の敦賀〜大聖寺を私は北陸本線で何度も通ったことがある区間だけど(ちなみに北陸本線として当該区間を最後に通ったのは二年前となる2022年の福井出張で、そのときは往路が米原経由、復路を金沢経由としました)、JRから三セク鉄道に運営会社が変わったのならばそれはもう北陸本線と別の路線だと判断し、やはり同様のケースとなった過去の例に倣って、この機会にあらためて乗りつぶし・・・というか乗り直すこととしました (-`ω´-*)ウム。

一般公募により決定した社名の由来は、「福井県の“福”を表す“ハピネス”(しあわせ)に、鉄道を表す“ライン(線)”を掛け合わせたものであり、“ひと”と“まち”をつなぐことで幸せな福井の未来をつくる鉄道会社」という企業姿勢を表しているのだそうで ( ̄、 ̄*)ナルヘソ、一般鉄道で定番の「〇〇鉄道」や「〇〇電鉄」といったものではない社名には新鮮味と柔らかさを覚えます(なお路線名は「ハピラインふくい線」)(・∀・)イイネ。

そんなハピラインふくい(以降はハピラインと略す)も本日が三セク鉄道に移管されて新たな門出となる“開業日” (*゚▽゚)/゚・:*【祝 ハピライン】*:・゚\(゚▽゚*)。当線の敦賀〜大聖寺を私は北陸本線で何度も通ったことがある区間だけど(ちなみに北陸本線として当該区間を最後に通ったのは二年前となる2022年の福井出張で、そのときは往路が米原経由、復路を金沢経由としました)、JRから三セク鉄道に運営会社が変わったのならばそれはもう北陸本線と別の路線だと判断し、やはり同様のケースとなった過去の例に倣って、この機会にあらためて乗りつぶし・・・というか乗り直すこととしました (-`ω´-*)ウム。

私のような開業に駆けつけた鉄ちゃんのほか、地元の人たちが敦賀へ新幹線を見学に訪れたり、それに合わせていろいろなイベントが催されたりしたのでしょうか、日中はおよそ一時間に一本の間隔で運行される二両編成の普通列車は、まるで首都圏の通勤ラッシュを覚えるような大混雑 w( ̄▽ ̄;)wワオッ!。私は人の動きが少ないと思われる車内の中ほどへと進んで、なるべく車窓の景色が安定して見えるような立ち位置をキープします (*`・ω・)キープ。

なお、路線区間としては敦賀と大聖寺のあいだを結ぶハピラインですが、大半の列車が途中の福井で運行を分けられており、私が乗ったこの下り列車(1243M)も福井ゆき ( ̄  ̄*)フクイ。敦賀から福井までは一時間弱のおよそ50分ほどで、混雑した車内に立っていても通勤ラッシュに普段から慣れていればさほど辛い乗車時間ではありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。

なお、路線区間としては敦賀と大聖寺のあいだを結ぶハピラインですが、大半の列車が途中の福井で運行を分けられており、私が乗ったこの下り列車(1243M)も福井ゆき ( ̄  ̄*)フクイ。敦賀から福井までは一時間弱のおよそ50分ほどで、混雑した車内に立っていても通勤ラッシュに普段から慣れていればさほど辛い乗車時間ではありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。

北陸新幹線の延伸開業により

きょうから敦賀止まり(敦賀発着)となった

北陸本線の特急「サンダーバード」が

福井方面へと向かうハピラインの列車を

敦賀の留置線より見送ります。

イッテラ~(=゚ω゚)ノシ

▲24.3.16 北陸本線 敦賀(車窓から)

きょうから敦賀止まり(敦賀発着)となった

北陸本線の特急「サンダーバード」が

福井方面へと向かうハピラインの列車を

敦賀の留置線より見送ります。

イッテラ~(=゚ω゚)ノシ

▲24.3.16 北陸本線 敦賀(車窓から)

そんな混雑状況により定刻の5分遅れで発車したハピラインは、敦賀を出るとまもなく全長13,870mの「北陸トンネル」へと入ります ( ̄  ̄*)ネルトン。

当トンネルは“狭軌の陸上トンネル”としては日本一の長さを誇るもので(第三軌条の海底トンネルを含めれば、一位の長さはもちろん青函トンネル(53,850m))、それがこのたびの運営移管によりJRでなく三セク鉄道の保有となったことも、ハピラインの初乗車における特筆すべき点でしょうか (*・`o´・*)ホ─(なおこれによりJRの在来線で最長となったのは上越線の新清水トンネル(13,490 m))。

同じ福井県内でも北陸トンネルが貫く木ノ芽峠を隔てた北部(嶺北)と南部(嶺南)の地域では文化圏や経済圏が異なるといい、トンネルの暗闇を12分もかけて抜けた先からは北陸っぽい情緒や風情がいっそう高まるように感じます (´ω`*)ホクリク。

当トンネルは“狭軌の陸上トンネル”としては日本一の長さを誇るもので(第三軌条の海底トンネルを含めれば、一位の長さはもちろん青函トンネル(53,850m))、それがこのたびの運営移管によりJRでなく三セク鉄道の保有となったことも、ハピラインの初乗車における特筆すべき点でしょうか (*・`o´・*)ホ─(なおこれによりJRの在来線で最長となったのは上越線の新清水トンネル(13,490 m))。

同じ福井県内でも北陸トンネルが貫く木ノ芽峠を隔てた北部(嶺北)と南部(嶺南)の地域では文化圏や経済圏が異なるといい、トンネルの暗闇を12分もかけて抜けた先からは北陸っぽい情緒や風情がいっそう高まるように感じます (´ω`*)ホクリク。

長い北陸トンネルを出て

すぐのところにあるのが

南今庄(みなみいまじょう)。

山里集落の素朴な無人駅ですが

個人的に北陸本線の撮影を目的として

何度か当駅で下車したことがあります。

▲24.3.16 ハピラインふくい 南今庄

(車窓から)

この写真は今から20年近く前に

南今庄を訪れたときに撮ったもので

北陸トンネルを抜けてきた

北陸本線の特急「雷鳥」。

貫通型の485系(クハ481-200)というのが

シブいチョイスでしょ(笑)

(´ω`*)シブイ

▲05.8.1 北陸本線 敦賀-南今庄

南越前町に所在する今庄はかつて

北国街道の宿場町として栄えた地。

(゚ー゚*)イマジョー

また北陸トンネルが完成する以前の

北陸本線(旧線)では

線内随一の難所といわれた

山中峠越えの急勾配に挑むため

今庄で上り列車の最後尾に

補助の機関車を連結していました。

当駅の構内には今もその当時に使われていた

蒸気機関車用の給水塔が残されています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄

(車窓から)

冬には豪雪となることもある

このあたりの地域。

大きな三角屋根を設えた立派な家々に

雪国らしい風情を覚えます。

▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄-湯尾

(車窓から)

里山がまわりを囲む田園風景に

のどかさが感じられる

湯尾(ゆのお)と南条のあいだは

北陸本線の列車をスッキリと撮れる

有名な撮影ポイントとして撮り鉄に知られ

私も過去に何度か撮影へ訪れています。

( ̄  ̄*)ユノオ

▲24.3.16 ハピラインふくい 湯尾-南条

(車窓から)

これは2008年に当地(湯尾)で撮影した

北陸本線の「トワイライトエクスプレス」。

大阪と札幌の間のおよそ1500キロを

約22時間もかけて走っていた

豪華な設備が自慢の寝台特急列車です。

(゚ー゚*)トワ

当列車は北陸新幹線や北海道新幹線の

開業にともなって廃止されてしまい

そしてこの区間の路線も

北陸本線からハピラインとなったことで

もうこんな魅力的な長距離の旅客列車が

ここを走ることはないでしょう・・・。

σ(・∀・`)ウーン…

(長距離の貨物列車は通過するけど)

▲08.4.29 北陸本線 南条-湯尾

(車窓から)

越前市に所在する王子保(おうしお)。

個人的に何となく耳障りがいいその駅名は

開業時(1927年)の村名だった

旧・王子保村に由来するもの。

(´ω`)オーシオ

なお当駅と次駅の武生とのあいだには

来年の2025年春ごろに

紫式部の名にちなんだ「しきぶ」という

駅名の新駅が開業する予定となっています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 ハピラインふくい 王子保

(車窓から)

すぐのところにあるのが

南今庄(みなみいまじょう)。

山里集落の素朴な無人駅ですが

個人的に北陸本線の撮影を目的として

何度か当駅で下車したことがあります。

▲24.3.16 ハピラインふくい 南今庄

(車窓から)

この写真は今から20年近く前に

南今庄を訪れたときに撮ったもので

北陸トンネルを抜けてきた

北陸本線の特急「雷鳥」。

貫通型の485系(クハ481-200)というのが

シブいチョイスでしょ(笑)

(´ω`*)シブイ

▲05.8.1 北陸本線 敦賀-南今庄

南越前町に所在する今庄はかつて

北国街道の宿場町として栄えた地。

(゚ー゚*)イマジョー

また北陸トンネルが完成する以前の

北陸本線(旧線)では

線内随一の難所といわれた

山中峠越えの急勾配に挑むため

今庄で上り列車の最後尾に

補助の機関車を連結していました。

当駅の構内には今もその当時に使われていた

蒸気機関車用の給水塔が残されています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄

(車窓から)

冬には豪雪となることもある

このあたりの地域。

大きな三角屋根を設えた立派な家々に

雪国らしい風情を覚えます。

▲24.3.16 ハピラインふくい 今庄-湯尾

(車窓から)

里山がまわりを囲む田園風景に

のどかさが感じられる

湯尾(ゆのお)と南条のあいだは

北陸本線の列車をスッキリと撮れる

有名な撮影ポイントとして撮り鉄に知られ

私も過去に何度か撮影へ訪れています。

( ̄  ̄*)ユノオ

▲24.3.16 ハピラインふくい 湯尾-南条

(車窓から)

これは2008年に当地(湯尾)で撮影した

北陸本線の「トワイライトエクスプレス」。

大阪と札幌の間のおよそ1500キロを

約22時間もかけて走っていた

豪華な設備が自慢の寝台特急列車です。

(゚ー゚*)トワ

当列車は北陸新幹線や北海道新幹線の

開業にともなって廃止されてしまい

そしてこの区間の路線も

北陸本線からハピラインとなったことで

もうこんな魅力的な長距離の旅客列車が

ここを走ることはないでしょう・・・。

σ(・∀・`)ウーン…

(長距離の貨物列車は通過するけど)

▲08.4.29 北陸本線 南条-湯尾

(車窓から)

越前市に所在する王子保(おうしお)。

個人的に何となく耳障りがいいその駅名は

開業時(1927年)の村名だった

旧・王子保村に由来するもの。

(´ω`)オーシオ

なお当駅と次駅の武生とのあいだには

来年の2025年春ごろに

紫式部の名にちなんだ「しきぶ」という

駅名の新駅が開業する予定となっています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 ハピラインふくい 王子保

(車窓から)

穏やかな春っぽい陽気のもと、北陸路を軽やかに(編成的に?w)快走するハピラインの普通列車 (o ̄∇ ̄o)ハピライン。車窓から眺める景色は北陸本線のときと変わらないものの、電車の車体色と同様にハピラインのコーポレートカラーとなったピンク色の駅名標が各駅で新鮮に感じます (*’∀’*)ピンク♡。

特急列車が頻繁に往来していたことから“特急街道”と呼ばれた北陸本線のときに比べて、すれ違う列車が一時間に一本ほどの普通列車(と時おり貨物列車)だけとなったのは、やはり鉄ちゃんとして一抹の寂しさがあるけれど σ(・∀・`)ウーン…、特急が廃止(運行区間の短縮)となったことによって普通列車は途中駅での退避(通過待ち)がなくなり、敦賀〜福井では普通列車の所要時間がこれまでより最大で19分も短縮されたのだとか (・o・*)ホホゥ。北陸本線からハピラインに転換されて運賃が値上がりしたのは利用者にとってきびしいところですが、普通列車の時間短縮と運行本数が以前のJRより三割増となったことは地域輸送の利便性としてプラスのメリットといえるのではないでしょうか (*゚ェ゚)フムフム。

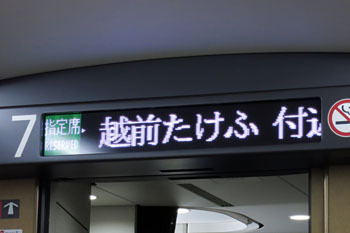

そんなハピラインの普通列車はやがて、越前市の中心駅で北陸本線の特急停車駅だった武生(たけふ)に停車 (゚ー゚*)タケフ。敦賀と福井の中間あたりに位置する当駅で車内の乗降客に少しばかり入れ替わりがあり、私はボックスシート(端部の転換しない席)の窓側に座ることができました。進行方向を背にする席だけど、座って車窓風景が見られるのはありがたい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

特急列車が頻繁に往来していたことから“特急街道”と呼ばれた北陸本線のときに比べて、すれ違う列車が一時間に一本ほどの普通列車(と時おり貨物列車)だけとなったのは、やはり鉄ちゃんとして一抹の寂しさがあるけれど σ(・∀・`)ウーン…、特急が廃止(運行区間の短縮)となったことによって普通列車は途中駅での退避(通過待ち)がなくなり、敦賀〜福井では普通列車の所要時間がこれまでより最大で19分も短縮されたのだとか (・o・*)ホホゥ。北陸本線からハピラインに転換されて運賃が値上がりしたのは利用者にとってきびしいところですが、普通列車の時間短縮と運行本数が以前のJRより三割増となったことは地域輸送の利便性としてプラスのメリットといえるのではないでしょうか (*゚ェ゚)フムフム。

そんなハピラインの普通列車はやがて、越前市の中心駅で北陸本線の特急停車駅だった武生(たけふ)に停車 (゚ー゚*)タケフ。敦賀と福井の中間あたりに位置する当駅で車内の乗降客に少しばかり入れ替わりがあり、私はボックスシート(端部の転換しない席)の窓側に座ることができました。進行方向を背にする席だけど、座って車窓風景が見られるのはありがたい (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

武生駅が所在する越前市は

和紙や刃物、箪笥造りなどの

伝統工芸で知られ

また越前蕎麦が名物のまち。

(・∀・)イイネ

当駅には三セク方式の地方私鉄

福井鉄道・福武線が接続しており

そちらの駅名は「たけふ新」となっています。

( ̄  ̄*)シン

▲24.3.16 ハピラインふくい 武生

(車窓から)

そして前回の記事でも触れましたが

武生駅の3キロ東方には

今回の北陸新幹線延伸により

「越前たけふ」駅が新規開業。

武生と越前たけふの両駅間は

シャトルバスが結んでいる模様です。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 ハピラインふくい 武生

(車窓から)

鯖江はメガネの生産業が盛んな

“めがねのまち”で

ホームにある待合室も

それをアピールしています。

(σ○-○)メガネ

ちなみに私が愛用しているメガネも

鯖江にあるメーカーなので

メガネの里帰りかな?(笑)

▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江

(車窓から)

鯖江ですれ違った

武生ゆき上り列車の521系は

まだ譲渡前のJRカラー(青帯)のまま。

( ̄  ̄*)アオ

ホームの発車案内標を見ると

日中の運行は

敦賀〜武生が60分間隔でしたが

福井の都市圏にあたる武生〜福井では

30分間隔のパターンダイヤが

組まれているようです。

(*゚ェ゚)フムフム

▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江

(車窓から)

山にも看板が掲げられた

“めがねのまちSABAE”(笑)

(σ○-○)メガネ

▲24.3.16 ハピラインふくい 北鯖江-大土呂

(車窓から)

福井市内に所在する

大土呂(おおどろ)には

味のある木造駅舎が残ります。

(´ω`*)シブイ

三セクとなったことで今後

このような古い駅舎も

リニューアルされるのでしょうか。

▲24.3.16 ハピラインふくい 大土呂

(車窓から)

在来線(ハピライン)と

少し離れた位置に敷かれていた

北陸新幹線の高架橋が

大土呂を過ぎたあたりで

近づいてきます。

(=゚ω゚)チンカンテン

▲24.3.16 ハピラインふくい

大土呂-越前花堂(車窓から)

新幹線の高架下となった

越前花堂(えちぜんはなんどう)は

“九頭竜線”の愛称を持つ

越美北線との接続駅。

なお当線がJRの“飛び地”として

残されていることで

「青春18きっぷ」を使用する場合

敦賀と越前花堂のあいだは

ハピラインの運賃を不要とする

“通過特例”が認められています

(ただし途中下車は不可)。

( ̄、 ̄*)ナルヘソ

▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂

(車窓から)

和紙や刃物、箪笥造りなどの

伝統工芸で知られ

また越前蕎麦が名物のまち。

(・∀・)イイネ

当駅には三セク方式の地方私鉄

福井鉄道・福武線が接続しており

そちらの駅名は「たけふ新」となっています。

( ̄  ̄*)シン

▲24.3.16 ハピラインふくい 武生

(車窓から)

そして前回の記事でも触れましたが

武生駅の3キロ東方には

今回の北陸新幹線延伸により

「越前たけふ」駅が新規開業。

武生と越前たけふの両駅間は

シャトルバスが結んでいる模様です。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 ハピラインふくい 武生

(車窓から)

鯖江はメガネの生産業が盛んな

“めがねのまち”で

ホームにある待合室も

それをアピールしています。

(σ○-○)メガネ

ちなみに私が愛用しているメガネも

鯖江にあるメーカーなので

メガネの里帰りかな?(笑)

▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江

(車窓から)

鯖江ですれ違った

武生ゆき上り列車の521系は

まだ譲渡前のJRカラー(青帯)のまま。

( ̄  ̄*)アオ

ホームの発車案内標を見ると

日中の運行は

敦賀〜武生が60分間隔でしたが

福井の都市圏にあたる武生〜福井では

30分間隔のパターンダイヤが

組まれているようです。

(*゚ェ゚)フムフム

▲24.3.16 ハピラインふくい 鯖江

(車窓から)

山にも看板が掲げられた

“めがねのまちSABAE”(笑)

(σ○-○)メガネ

▲24.3.16 ハピラインふくい 北鯖江-大土呂

(車窓から)

福井市内に所在する

大土呂(おおどろ)には

味のある木造駅舎が残ります。

(´ω`*)シブイ

三セクとなったことで今後

このような古い駅舎も

リニューアルされるのでしょうか。

▲24.3.16 ハピラインふくい 大土呂

(車窓から)

在来線(ハピライン)と

少し離れた位置に敷かれていた

北陸新幹線の高架橋が

大土呂を過ぎたあたりで

近づいてきます。

(=゚ω゚)チンカンテン

▲24.3.16 ハピラインふくい

大土呂-越前花堂(車窓から)

新幹線の高架下となった

越前花堂(えちぜんはなんどう)は

“九頭竜線”の愛称を持つ

越美北線との接続駅。

なお当線がJRの“飛び地”として

残されていることで

「青春18きっぷ」を使用する場合

敦賀と越前花堂のあいだは

ハピラインの運賃を不要とする

“通過特例”が認められています

(ただし途中下車は不可)。

( ̄、 ̄*)ナルヘソ

▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂

(車窓から)

武生から鯖江(さばえ)を経て福井までの区間は福井市近郊の都市圏で、福井へ近づくにつれて車窓はのどかな風景から市街地となり ...(((o*・ω・)o、進行方向の左手に足羽山(あすわやま)を臨み(車内が混んでいたので右側に座った私から左側の景色はあまりよく確認できなかったけど)、そのふもとを流れる足羽川を鉄橋で渡ると、やがて列車は県都の福井に着きます (・ω・)トーチャコ。

併設された新幹線の高架に

視界を遮られつつも

福井の市内を流れる足羽川の

川面をチラ見。

|∀・)チラッ

▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂-福井

(車窓から)

車内が終始混雑した状態だった

ハピラインの普通列車は

構内が広々とした立派な高架駅の

福井に到着。

(゚ー゚*)フクイ

敦賀から乗った当列車は

とりあえずここが終点です。

(´w`*)ドツカレサン

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

福井のホームであらためて

ハピラインの521系を記録撮影。

(^_[◎]oパチリ

JR西日本からハピラインへ

16編成が譲渡された当系ですが

開業日(転換日)を迎えた今日の時点で

新たな“ハピラインカラー”になったのは

この一本(HF15編成)だけらしい

(残りはまだJRの青帯)。

たまたまそれに当たったのは

ラッキーな鉄運でした。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

視界を遮られつつも

福井の市内を流れる足羽川の

川面をチラ見。

|∀・)チラッ

▲24.3.16 ハピラインふくい 越前花堂-福井

(車窓から)

車内が終始混雑した状態だった

ハピラインの普通列車は

構内が広々とした立派な高架駅の

福井に到着。

(゚ー゚*)フクイ

敦賀から乗った当列車は

とりあえずここが終点です。

(´w`*)ドツカレサン

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

福井のホームであらためて

ハピラインの521系を記録撮影。

(^_[◎]oパチリ

JR西日本からハピラインへ

16編成が譲渡された当系ですが

開業日(転換日)を迎えた今日の時点で

新たな“ハピラインカラー”になったのは

この一本(HF15編成)だけらしい

(残りはまだJRの青帯)。

たまたまそれに当たったのは

ラッキーな鉄運でした。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

敦賀1112-(ハピラインふくい1243M)-福井1213(混雑によりおよそ10分遅れ)

敦賀と大聖寺をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、先述したように大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗り換える必要があります σ(゚・゚*)ンー…。

せっかく福井で列車を降りるのならば、いまの時間はちょうど正午過ぎなので、当初の計画ではここでお昼ゴハンでも食べて行こうかと考えていました (・∀・)イイネ。福井名物の“ソースカツ丼(ヨーロッパ軒)”なんかいいなぁ・・・とか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。

敦賀と大聖寺をむすぶハピラインで、福井は路線の途中にある中間駅ですが、先述したように大半の列車は当駅で運行が分けられるため、ここからさらに下りの大聖寺方面へ進むには乗り換える必要があります σ(゚・゚*)ンー…。

せっかく福井で列車を降りるのならば、いまの時間はちょうど正午過ぎなので、当初の計画ではここでお昼ゴハンでも食べて行こうかと考えていました (・∀・)イイネ。福井名物の“ソースカツ丼(ヨーロッパ軒)”なんかいいなぁ・・・とか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。

県内(おもに勝山市)で

恐竜の化石が多く見つかっていることから

“恐竜王国”をアピールしている福井。

福井駅の構内や駅前など

あちこちで恐竜がお出迎えしてくれます。

(=゚ω゚)キョーリュー!

駅前広場でひときわ目立つのは

全長10メートル、高さ6メートルの

“フクイティタン”(のモニュメント)。

(゚∀゚*)オオッ!

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

恐竜の化石が多く見つかっていることから

“恐竜王国”をアピールしている福井。

福井駅の構内や駅前など

あちこちで恐竜がお出迎えしてくれます。

(=゚ω゚)キョーリュー!

駅前広場でひときわ目立つのは

全長10メートル、高さ6メートルの

“フクイティタン”(のモニュメント)。

(゚∀゚*)オオッ!

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

駄菓子菓子(だがしかし)(´・ω`・)エッ?、旅行前の私が“飛行機好きの友人”から聞かされたのが、「北陸新幹線の延伸開業日にそれを記念して、航空自衛隊の“ブルーインパルス”が福井で祝賀飛行をするよ」という情報 ヽ(゚ω゚)ブルー。

私は鉄道好きの“鉄ちゃん”であって、とくに飛行機好きというワケではない(というか飛行機には疎い)けど、過去に何度かブルーインパルスを見る機会があり、とくに北海道新幹線のときの函館や西九州新幹線のときの長崎ではその開業日に現地でその祝賀飛行を観覧しています (o´∀`o)カコイイ!。それならば今回も北陸新幹線の開業祝いとして、旅程の都合をウマく合わせられれば見てみたいもの (・∀・)イイネ。

ちなみに思い返せば一年半前(2022年9月)、西九州新幹線の長崎では有名な歌謡曲のごとく(?)あいにくの雨天にたたられて (* ̄0 ̄)θ<アアアア〜♪ 、ブルーインパルスの演技飛行が予定より大幅にカットされてしまったという残念な経験をしています 、ヽ`个o(・_・。)アメダッタ`ヽ、。もし今日の福井も雨ならばブルーインパルスより“カツ丼”のほうを優先したかもしれませんが、清々しい快晴に恵まれた本日はまさに絶好の“ブルーインパルス日和” (゚∀゚*)オオッ!。この青空で長崎のリベンジを果たしたいじゃありませんか リベンジ!(*`・ω・´)-3。

しかもブルーインパルスが福井駅の上空に飛来するのは13時ごろとのことで、12時過ぎに福井へ到着した列車はちょうどいいタイミング ъ(゚Д゚)ナイス(その列車に乗りたいから敦賀できっぷを買うのに焦ったんだけどw)。そうすると時間的に昼食は削られちゃうけど、私はブルーインパルスを迎えるべく恐竜がいる福井の駅前広場にてカメラを空へ向けることとしました シャキッ!( >_o)r┬=≡[]。

すでに集まっていた大勢の人たちと待つことしばし、飛行機シロートの私にはどの方向から飛んでくるのかさっぱりわからず、空を見上げてキョロキョロしていると <(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ、やがて西のほうから聞こえてきたのは“キーン!”という(アラレちゃんじゃないよw)飛行機のジェット音 (*゚ロ゚)ハッ!。

私は鉄道好きの“鉄ちゃん”であって、とくに飛行機好きというワケではない(というか飛行機には疎い)けど、過去に何度かブルーインパルスを見る機会があり、とくに北海道新幹線のときの函館や西九州新幹線のときの長崎ではその開業日に現地でその祝賀飛行を観覧しています (o´∀`o)カコイイ!。それならば今回も北陸新幹線の開業祝いとして、旅程の都合をウマく合わせられれば見てみたいもの (・∀・)イイネ。

ちなみに思い返せば一年半前(2022年9月)、西九州新幹線の長崎では有名な歌謡曲のごとく(?)あいにくの雨天にたたられて (* ̄0 ̄)θ<アアアア〜♪ 、ブルーインパルスの演技飛行が予定より大幅にカットされてしまったという残念な経験をしています 、ヽ`个o(・_・。)アメダッタ`ヽ、。もし今日の福井も雨ならばブルーインパルスより“カツ丼”のほうを優先したかもしれませんが、清々しい快晴に恵まれた本日はまさに絶好の“ブルーインパルス日和” (゚∀゚*)オオッ!。この青空で長崎のリベンジを果たしたいじゃありませんか リベンジ!(*`・ω・´)-3。

しかもブルーインパルスが福井駅の上空に飛来するのは13時ごろとのことで、12時過ぎに福井へ到着した列車はちょうどいいタイミング ъ(゚Д゚)ナイス(その列車に乗りたいから敦賀できっぷを買うのに焦ったんだけどw)。そうすると時間的に昼食は削られちゃうけど、私はブルーインパルスを迎えるべく恐竜がいる福井の駅前広場にてカメラを空へ向けることとしました シャキッ!( >_o)r┬=≡[]。

すでに集まっていた大勢の人たちと待つことしばし、飛行機シロートの私にはどの方向から飛んでくるのかさっぱりわからず、空を見上げてキョロキョロしていると <(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ、やがて西のほうから聞こえてきたのは“キーン!”という(アラレちゃんじゃないよw)飛行機のジェット音 (*゚ロ゚)ハッ!。

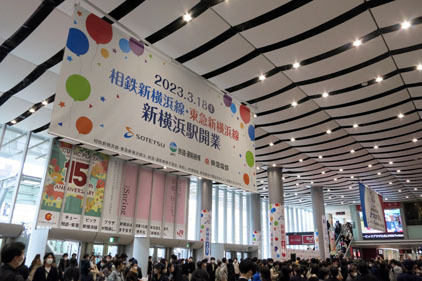

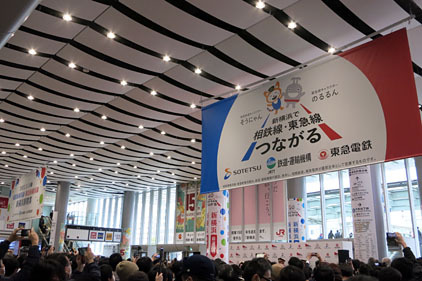

みんなが見上げる視線の先に

ブルーインパルスが

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

壁面に恐竜がデザインされた

福井駅の上空で

5本の白いスモークがなびきます。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

(先日の「ONE-shot」とは別カット)

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

恐竜の背後で

空に描かれたハートマーク。

(*’∀’*)ハート♡

なんとなく個人的にこれは

ハピラインの開業を

お祝いしているような印象です。

これは放射状に広がる

“サンライズ”という演目だそうですが

絶妙な飛行位置で

恐竜のフクイティタンが

キングギドラになっちまった!?(爆)

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

ブルーインパルスが

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

壁面に恐竜がデザインされた

福井駅の上空で

5本の白いスモークがなびきます。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

(先日の「ONE-shot」とは別カット)

▲24.3.16 ハピラインふくい 福井

恐竜の背後で

空に描かれたハートマーク。

(*’∀’*)ハート♡

なんとなく個人的にこれは

ハピラインの開業を

お祝いしているような印象です。

これは放射状に広がる

“サンライズ”という演目だそうですが

絶妙な飛行位置で

恐竜のフクイティタンが

キングギドラになっちまった!?(爆)

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

新幹線が新たに開業した福井駅の上空をパン(通過)したのち、円を描くようにして咲かせた“サクラ”や、ハートに矢を射抜く“バーティカルキューピッド”、放射状に広がる“サンライズ”など、ブルーインパルスが青空を華麗に舞って描いた作品の数々に魅了され w(*゚o゚*)wオオー!、顔を上げて眺める多くの観覧者が歓声と拍手で称えます (*≧▽≦ノノ゙☆パチパチ。長崎のリベンジが果たせた私も感無量の思い (´ω`)シミジミ。鉄ちゃんとして新幹線と絡めて撮ることができなかったのは惜しいけど(ちなみにブルーインパルスと北陸新幹線といえば、東京五輪の時に私は東京駅でそのコラボを撮っています)、それでも福井駅の駅舎や恐竜のモニュメントといっしょに撮れたのは、当地でのいい記録となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

さて、ブルーインパルスを無事に撮り終えて、駅の近くでサクッと軽くランチを (›´ω`‹ )ハラヘタ…・・・と思ったものの、当然のことながらブルーインパルスというイベントが終了した直後は人が流れてどの店も大混雑 ( ̄△ ̄;)エッ…。駅構内の立ち食いそば屋さんやコンビニのレジにも行列ができるほどです (´д`;)人大杉…。

これでは仕方なく福井で昼食をとるのは諦めて (・ε・`)チェ、空腹に耐えながら私はふたたびハピラインの下り列車に乗車し、福井より先に残された区間の乗りつぶしへ進むこととしました ...(((o*・ω・)o。

ハピラインふくいの乗り鉄旅、次回に続きます (›´ω`‹ )ハラヘタ…。

これでは仕方なく福井で昼食をとるのは諦めて (・ε・`)チェ、空腹に耐えながら私はふたたびハピラインの下り列車に乗車し、福井より先に残された区間の乗りつぶしへ進むこととしました ...(((o*・ω・)o。

ハピラインふくいの乗り鉄旅、次回に続きます (›´ω`‹ )ハラヘタ…。

2024-03-30 10:10

北陸新幹線・・・敦賀延伸 乗車記 [鉄道乗車記]

日ごとに暖かさを増して春めいてきた3月の中旬 (゚- ゚)ハル、JRの各社(および一部の私鉄、民鉄各社)では16日に“ダイヤ改正”が行われ、これまで首都圏と金沢のあいだを結んでいた北陸新幹線が、新たに福井県の敦賀(つるが)まで延伸開業!(*゚▽゚)/゚・:*【祝 シソカソセソ】*:・゚\(゚▽゚*)

鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標としている私にとって、新たに開通する路線や区間があればいち早く乗ってみたいもの (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。ちなみに私は新幹線だと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれもその運行開始の当日(初日)に乗車を果たしており ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!、今回延伸する北陸新幹線では第一期(1997年)の東京(高崎)〜長野、第二期(2015年)の長野〜金沢も然り。後者はその様子を拙ブログでお伝えしています。

そして私にとって福井というと、おそらく家系的な縁はまったくないと思われるのですが(ご先祖をうんと遡ったらあるのかもしれないけど)σ(゚・゚*)ンー…、仕事での出張で県内の福井市をはじめ鯖江市や越前市(旧・武生市)などへちょくちょく行くことがあり、ほかの地域に比べたら多少は馴染みのあるところです (-`ω´-*)ウム(その出張ついでに撮る福井鉄道が意外と拙ブログで登場回数が多いw)。

そんなワケで完乗を目指す“乗り鉄”としても、また福井に少しだけ馴染みがある者としても、個人的に今回の“敦賀延伸”を楽しみにしていました (*゚v゚*)ワクワク♪。そこでできれば開業の初日に乗ってご当地を訪れ、その盛り上がりを直に感じたい (・∀・)イイネ。なお、いちおうダメ元でひと月前の指定券発売日に、記念すべき“東京発の一番列車”となる「かがやき501号」の指定席を狙ってみたものの、それはやっぱりダメでしたが(当該列車は数秒で満席になったとか・・・)(´Д⊂ダメポ、東京発の“二番目”となる「かがやき503号」は窓側の席を入手できました ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。それでじゅうぶんです (+`゚∀´)=b OK牧場!。

前置きが長くなりましたが(いつものことw)、それでは延伸開業初日の北陸新幹線に乗って、北陸は福井の敦賀を目指しましょう (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

3月16日(土)

ダイヤ改正が実施されて北陸新幹線が敦賀まで延伸開業する当日の朝 ('-'*)オハヨ♪。

どんな路線でも新たな鉄路が生まれる“開業日”というのは、鉄道趣味人の“鉄ちゃん”にとって気分が高揚するもので (*゚∀゚)=3ハァハァ!、その興奮を抑えつつ私が自宅の最寄駅から向かったのは東京駅。

鉄道好きの“鉄ちゃん”であり、国内の旅客鉄道路線の“全線完全乗車(完乗)”を生涯の目標としている私にとって、新たに開通する路線や区間があればいち早く乗ってみたいもの (o ̄∇ ̄o)ノリテツ。ちなみに私は新幹線だと、92年に開業した山形新幹線(東京〜山形)以降は部分延伸も含めて、いずれもその運行開始の当日(初日)に乗車を果たしており ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!、今回延伸する北陸新幹線では第一期(1997年)の東京(高崎)〜長野、第二期(2015年)の長野〜金沢も然り。後者はその様子を拙ブログでお伝えしています。

そして私にとって福井というと、おそらく家系的な縁はまったくないと思われるのですが(ご先祖をうんと遡ったらあるのかもしれないけど)σ(゚・゚*)ンー…、仕事での出張で県内の福井市をはじめ鯖江市や越前市(旧・武生市)などへちょくちょく行くことがあり、ほかの地域に比べたら多少は馴染みのあるところです (-`ω´-*)ウム(その出張ついでに撮る福井鉄道が意外と拙ブログで登場回数が多いw)。

そんなワケで完乗を目指す“乗り鉄”としても、また福井に少しだけ馴染みがある者としても、個人的に今回の“敦賀延伸”を楽しみにしていました (*゚v゚*)ワクワク♪。そこでできれば開業の初日に乗ってご当地を訪れ、その盛り上がりを直に感じたい (・∀・)イイネ。なお、いちおうダメ元でひと月前の指定券発売日に、記念すべき“東京発の一番列車”となる「かがやき501号」の指定席を狙ってみたものの、それはやっぱりダメでしたが(当該列車は数秒で満席になったとか・・・)(´Д⊂ダメポ、東京発の“二番目”となる「かがやき503号」は窓側の席を入手できました ニバンジャ(#`・д・)っダメデスカ!?。それでじゅうぶんです (+`゚∀´)=b OK牧場!。

前置きが長くなりましたが(いつものことw)、それでは延伸開業初日の北陸新幹線に乗って、北陸は福井の敦賀を目指しましょう (/*´∀`)o レッツラゴー♪。

3月16日(土)

ダイヤ改正が実施されて北陸新幹線が敦賀まで延伸開業する当日の朝 ('-'*)オハヨ♪。

どんな路線でも新たな鉄路が生まれる“開業日”というのは、鉄道趣味人の“鉄ちゃん”にとって気分が高揚するもので (*゚∀゚)=3ハァハァ!、その興奮を抑えつつ私が自宅の最寄駅から向かったのは東京駅。

新幹線のいろいろな列車名が並ぶ

東京駅の発車案内表。

発車順でいちばん上に表示された

北陸新幹線「かがやき501号」の

“敦賀”という行き先が新鮮です。

(=゚ω゚)ツルガ!

▲24.3.16 東北新幹線 東京

東京駅の発車案内表。

発車順でいちばん上に表示された

北陸新幹線「かがやき501号」の

“敦賀”という行き先が新鮮です。

(=゚ω゚)ツルガ!

▲24.3.16 東北新幹線 東京

東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸の各新幹線の各列車がずらっと表示される発車案内標を眺めると、きょうからそこへ新たに加わったのが“敦賀”の行き先 (゚ー゚*)ツルガ。知らないとちょっと読みにくい“つるが”という地名ですが、北陸新幹線の終点となったことで少しは認知度が上がるでしょうか。

東京駅の22番線ホームでは

東京発で敦賀ゆきの一番列車となる

「かがやき501号」の

出発式が行われました。

(*゚▽゚)/゚・:*【祝・オメデ㌧】*:・゚\(゚▽゚*)

なお一般の人は式典を見ることができず

(当該ホームは立ち入りを制限)

これは終了後(501号の発車後)に撮った

記念のボードです。

(^_[◎]oパチリ

当駅で出発の合図を務められたという

浜辺美波ちゃんをひと目みたかったなぁ。

(。A。)アヒャ☆

▲24.3.16 東北新幹線 東京

東京発で敦賀ゆきの一番列車となる

「かがやき501号」の

出発式が行われました。

(*゚▽゚)/゚・:*【祝・オメデ㌧】*:・゚\(゚▽゚*)

なお一般の人は式典を見ることができず

(当該ホームは立ち入りを制限)

これは終了後(501号の発車後)に撮った

記念のボードです。

(^_[◎]oパチリ

当駅で出発の合図を務められたという

浜辺美波ちゃんをひと目みたかったなぁ。

(。A。)アヒャ☆

▲24.3.16 東北新幹線 東京

冒頭で触れたとおり、今回の北陸新幹線で私が入手できた指定券は“一番列車”の「かがやき501号」でなく、そのあとの「かがやき503号」。記念の出発式が行われて華々しく発車する「501号」と、その乗客のみなさんを羨ましく見送ったのち σ(・∀・`)ウラヤマ、次に淡々とホームへ入線してきた「503号」のほうに乗り込みます コッチ…((((o* ̄-)o。

私が乗る「かがやき503号」は

JR東日本のE7系でなく

JR西日本のW7系でした。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

どっちも見た目は一緒だけどね

(乗車後にアナウンスチャイムで気付いた)。

▲24.3.16 東北新幹線 東京

JR東日本のE7系でなく

JR西日本のW7系でした。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

どっちも見た目は一緒だけどね

(乗車後にアナウンスチャイムで気付いた)。

▲24.3.16 東北新幹線 東京

一番列車でない“二番列車”の「かがやき503号」だけど、それでも車両の側面に掲出された“敦賀ゆき”という行き先に多くの人がカメラやスマホを向けています パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝパシャ☆。たしかに行先表示などの記録撮影なら「501号」よりこちらのほうが落ち着いて撮れるかもしれませんね (´ω`)ナルヘソ。

また“二番列車”(クドいw)であっても、全席指定の当列車はグランクラス、グリーン車、普通車ともにすべて満席であることがアナウンスで伝えられます ( ̄  ̄*)マンセキ。ちなみにふだんの私は新幹線に一人で乗るとき、普通車で二列シートの窓側である“E席”を好んで座ることが多いのですが、今回は三列シートの窓側である“A席”しか取れませんでした σ(゚・゚*)ンー…(下りの北陸新幹線でいうと進行方向の右側)。まあ、開業初日に午前の列車で窓側の席が確保できただけでもヨシとしましょうか (´σД`)マ、イッカ。

そんな「かがやき503号」は定刻の7時20分に東京を発車しました ...(((o*・ω・)o。

また“二番列車”(クドいw)であっても、全席指定の当列車はグランクラス、グリーン車、普通車ともにすべて満席であることがアナウンスで伝えられます ( ̄  ̄*)マンセキ。ちなみにふだんの私は新幹線に一人で乗るとき、普通車で二列シートの窓側である“E席”を好んで座ることが多いのですが、今回は三列シートの窓側である“A席”しか取れませんでした σ(゚・゚*)ンー…(下りの北陸新幹線でいうと進行方向の右側)。まあ、開業初日に午前の列車で窓側の席が確保できただけでもヨシとしましょうか (´σД`)マ、イッカ。

そんな「かがやき503号」は定刻の7時20分に東京を発車しました ...(((o*・ω・)o。

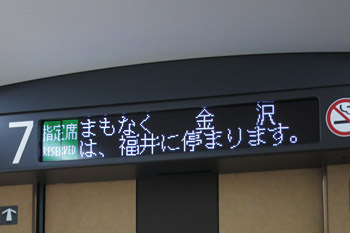

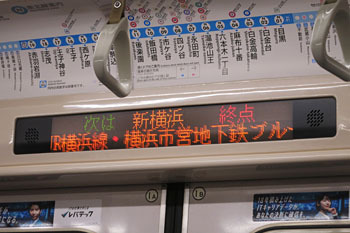

【金沢〜敦賀間が開業!】

車内の案内表示器に流れるテロップにも

ついカメラを向けたくなっちゃいます笑

(^_[◎]oパチリ

久しぶりに座ったA席から

東のほうにう~っすらと望めるのは

上州の赤城山。

(≡∀≡*)ウッスラ

晴れているけど空気は霞んでいて

春っぽさを感じます。

▲24.3.16 上越新幹線 本庄早稲田-高崎

(車窓から)

車内の案内表示器に流れるテロップにも

ついカメラを向けたくなっちゃいます笑

(^_[◎]oパチリ

久しぶりに座ったA席から

東のほうにう~っすらと望めるのは

上州の赤城山。

(≡∀≡*)ウッスラ

晴れているけど空気は霞んでいて

春っぽさを感じます。

▲24.3.16 上越新幹線 本庄早稲田-高崎

(車窓から)

きょうの開業に関するようなアナウンスはとくに無かったけど(二番列車だしねw)、通常の自動放送による音声案内でも“かがやき503号 敦賀ゆき”と聞けば、初日の列車に乗れた喜びと嬉しさが込み上げるというもの +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

ところで今回の北陸新幹線の延伸区間は金沢と敦賀のあいだの125キロで、そこが完乗を目指す私の“乗りつぶし”対象となります (*゚ェ゚)フムフム。それならば当該区間(金沢〜敦賀)のみに重点を置いた旅程として、開業の前日となる昨日のうちに前乗りで金沢あたりへ行ってしまい、新幹線の開業にともなって運行区間が短縮される在来線(北陸本線)の特急「サンダーバード」や「しらさぎ」などを記録し、明けて今日の開業日に金沢から敦賀まで北陸新幹線を乗りつぶすか、もしくはきょう出発でも往きの経路を東海道まわり(東海道新幹線と北陸本線を米原で乗り継ぎ)として、敦賀のほうから金沢まで北陸新幹線の延伸区間を乗りつぶすか、などといろいろな案を考えたのですが σ(゚・゚*)ンー…、やはり関東人の私としては金沢〜敦賀の延伸区間だけではなく、東京から長野、富山、金沢を経て福井、敦賀へと、およそ三時間かけて到達する北陸新幹線の全体的な流れを味わいたいと思い、これまでの既存区間(東京〜金沢)を含めた全線をあらためて乗り通すこととしました (-`ω´-*)ウム。

ところで今回の北陸新幹線の延伸区間は金沢と敦賀のあいだの125キロで、そこが完乗を目指す私の“乗りつぶし”対象となります (*゚ェ゚)フムフム。それならば当該区間(金沢〜敦賀)のみに重点を置いた旅程として、開業の前日となる昨日のうちに前乗りで金沢あたりへ行ってしまい、新幹線の開業にともなって運行区間が短縮される在来線(北陸本線)の特急「サンダーバード」や「しらさぎ」などを記録し、明けて今日の開業日に金沢から敦賀まで北陸新幹線を乗りつぶすか、もしくはきょう出発でも往きの経路を東海道まわり(東海道新幹線と北陸本線を米原で乗り継ぎ)として、敦賀のほうから金沢まで北陸新幹線の延伸区間を乗りつぶすか、などといろいろな案を考えたのですが σ(゚・゚*)ンー…、やはり関東人の私としては金沢〜敦賀の延伸区間だけではなく、東京から長野、富山、金沢を経て福井、敦賀へと、およそ三時間かけて到達する北陸新幹線の全体的な流れを味わいたいと思い、これまでの既存区間(東京〜金沢)を含めた全線をあらためて乗り通すこととしました (-`ω´-*)ウム。

上信国境の碓氷峠をトンネルで抜けると

軽井沢付近で車窓に映し出されたのは

青空に雪化粧が映える見事な浅間山。

(゚∀゚*)オオッ!

これはA席側の見どころのひとつですね。

▲24.3.16 北陸新幹線 軽井沢-佐久平

(車窓から)

雪を抱いた浅間山を眺めたら

アイスクリームが食べたくなった!?

(゚∀゚)アヒャ☆

新幹線名物ともいわれる

“シンカンセンスゴイカタイアイス”を

車内販売で買っちゃいました。

この“京都宇治抹茶味”は

本日より発売の新商品だそうです。

アイス(゚д゚)ウマー!

(お行儀が悪いけど

“特徴的な硬さ”をあらわすために

スプーンを立ててみますたw)

軽井沢付近で車窓に映し出されたのは

青空に雪化粧が映える見事な浅間山。

(゚∀゚*)オオッ!

これはA席側の見どころのひとつですね。

▲24.3.16 北陸新幹線 軽井沢-佐久平

(車窓から)

雪を抱いた浅間山を眺めたら

アイスクリームが食べたくなった!?

(゚∀゚)アヒャ☆

新幹線名物ともいわれる

“シンカンセンスゴイカタイアイス”を

車内販売で買っちゃいました。

この“京都宇治抹茶味”は

本日より発売の新商品だそうです。

アイス(゚д゚)ウマー!

(お行儀が悪いけど

“特徴的な硬さ”をあらわすために

スプーンを立ててみますたw)

北陸新幹線の速達列車である「かがやき」(なお停車駅が多い列車は「はくたか」)、そのなかでもこの「503号」は東京から敦賀までの所要時間が3時間8分ともっとも速く、途中の停車駅は大宮、長野、富山、金沢、福井のみなので、満席だけど人の出入りは少なくて車内の空気感は落ち着いた印象 (´ー`)マターリ。車窓に流れる景色を眺めながら(アイスを食べつつw)、新規開通の延伸区間へ入るまでの既存区間をのんびりと過ごします。

東京から1時間20分で長野に停車。

JR東日本とJR西日本の二社にまたがる

北陸新幹線は

新潟県の上越妙高が会社の境界駅ですが

そこを「かがやき」は通過するため

乗務員の交代は長野で行われます。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 北陸新幹線 長野

(車窓から)

糸魚川付近では車窓の右手に

日本海が望めます。

(*’∀’*)ウミ♪

今日は日本海側の各地も晴天で

海が青い。

▲24.3.16 北陸新幹線 糸魚川-黒部宇奈月温泉

(車窓から)

いっぽうこちらは

お手洗いで席を立った際に

車端のデッキから眺めた

進行方向の左手の車窓。

(「゚ー゚)ドレドレ

視界の条件が良ければ

黒部宇奈月温泉駅のあたりから

雄大な立山連峰が望めるハズなのですが

きょうは空気が霞んでいて

山容がよくわかりませんね・・・。

(≡"≡;*)モヤモヤ…。

▲24.3.16 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉-富山

(車窓から)

JR東日本とJR西日本の二社にまたがる

北陸新幹線は

新潟県の上越妙高が会社の境界駅ですが

そこを「かがやき」は通過するため

乗務員の交代は長野で行われます。

(・o・*)ホホゥ

▲24.3.16 北陸新幹線 長野

(車窓から)

糸魚川付近では車窓の右手に

日本海が望めます。

(*’∀’*)ウミ♪

今日は日本海側の各地も晴天で

海が青い。

▲24.3.16 北陸新幹線 糸魚川-黒部宇奈月温泉

(車窓から)

いっぽうこちらは

お手洗いで席を立った際に

車端のデッキから眺めた

進行方向の左手の車窓。

(「゚ー゚)ドレドレ

視界の条件が良ければ

黒部宇奈月温泉駅のあたりから

雄大な立山連峰が望めるハズなのですが

きょうは空気が霞んでいて

山容がよくわかりませんね・・・。

(≡"≡;*)モヤモヤ…。

▲24.3.16 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉-富山

(車窓から)

都心をあとにして、上信越(上州・信州・越後)を縦断するように北上したのち、やがて進路を西にとって北陸地方へと入りゆく北陸新幹線 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。ここまででもその変化に富んだ車窓風景は絵巻を見ているかのように楽しめます (・∀・)イイネ。

私が座った進行方向の右手にあたるA席からは浅間山や日本海が、いっぽう逆の左手にあたるE席だと妙高山や北アルプスの立山連峰が、それぞれに条件が良ければ車窓から見られますが (「゚ー゚)ドレドレ、どちらか選べるとしたら妙高や立山の雄大な山脈がどーんと望めるE席のほうが、あくまでも個人的には好みの眺めでしょうか(ただしきょうの立山は霞んでいた)。

はたしてこの先にひかえる延伸区間ではどうだろう。おそらく金沢を過ぎてから見えると思われる白山(はくさん)も方角的には南なのでE席側(左手)だな・・・σ(゚・゚*)ンー…(んじゃ白山が見えるあたりでもう一度、お手洗いに行こうかしらw)

私が座った進行方向の右手にあたるA席からは浅間山や日本海が、いっぽう逆の左手にあたるE席だと妙高山や北アルプスの立山連峰が、それぞれに条件が良ければ車窓から見られますが (「゚ー゚)ドレドレ、どちらか選べるとしたら妙高や立山の雄大な山脈がどーんと望めるE席のほうが、あくまでも個人的には好みの眺めでしょうか(ただしきょうの立山は霞んでいた)。

はたしてこの先にひかえる延伸区間ではどうだろう。おそらく金沢を過ぎてから見えると思われる白山(はくさん)も方角的には南なのでE席側(左手)だな・・・σ(゚・゚*)ンー…(んじゃ白山が見えるあたりでもう一度、お手洗いに行こうかしらw)

東京から二時間ちょっとで

ここはもう北陸の富山。

新幹線はやっぱり速いなぁ。

(゚ー゚*)トヤマ

ああ、白エビや寒ブリを食べたいw

▲24.3.16 北陸新幹線 富山

(車窓から)

A席側の見どころ探し?

・・・というわけではないけど

富山の港にかかる新湊大橋

(日本海側最大級の斜張橋)が

車窓から遠目に確認できました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.16 北陸新幹線 富山-新高岡

(車窓から)

県境を過ぎて富山から石川に入り

列車はまもなく金沢。

きょうからは次駅案内に

“福井”(もしくは小松)が

スクロールされます。

加賀百万石の城下町で

石川の県都である金沢に停車。

これまでは当駅が北陸新幹線の終点でした。

(゚ー゚*)カナザワ

なお敦賀への延伸後も「はくたか」を中心に

金沢止まり(および金沢始発)とする列車が

設定されています。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢

(車窓から)

ここはもう北陸の富山。

新幹線はやっぱり速いなぁ。

(゚ー゚*)トヤマ

ああ、白エビや寒ブリを食べたいw

▲24.3.16 北陸新幹線 富山

(車窓から)

A席側の見どころ探し?

・・・というわけではないけど

富山の港にかかる新湊大橋

(日本海側最大級の斜張橋)が

車窓から遠目に確認できました。

(゚∀゚)オッ!

▲24.3.16 北陸新幹線 富山-新高岡

(車窓から)

県境を過ぎて富山から石川に入り

列車はまもなく金沢。

きょうからは次駅案内に

“福井”(もしくは小松)が

スクロールされます。

加賀百万石の城下町で

石川の県都である金沢に停車。

これまでは当駅が北陸新幹線の終点でした。

(゚ー゚*)カナザワ

なお敦賀への延伸後も「はくたか」を中心に

金沢止まり(および金沢始発)とする列車が

設定されています。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢

(車窓から)

北陸路を順調に西進する「かがやき」はやがて、昨日まで北陸新幹線の終点だった金沢へ定刻に停車 (゚ー゚*)カナザワ。

首都圏からの“一番列車”となった「かがやき501号」の状況はわからないけど、「503号」ではこの先の延伸区間へ行かずに、北陸地方最大の都市である金沢で下車する人がけっこうみられました。ただし入れ替わるように当駅から乗ってこられる人も多くて、車内はほぼ満席の状態が続きます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

さあ、いよいよここからが本日開業となった延伸区間で、私のテンションはこれまでより一気に爆上がり ε-(°ω°*)ムフーッ!。目を皿のようにして見開き、額を窓に押し当てるくらい(?)の姿勢で、初乗車の車窓風景を眺めます (*゚v゚*)ワクワク♪。

首都圏からの“一番列車”となった「かがやき501号」の状況はわからないけど、「503号」ではこの先の延伸区間へ行かずに、北陸地方最大の都市である金沢で下車する人がけっこうみられました。ただし入れ替わるように当駅から乗ってこられる人も多くて、車内はほぼ満席の状態が続きます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

さあ、いよいよここからが本日開業となった延伸区間で、私のテンションはこれまでより一気に爆上がり ε-(°ω°*)ムフーッ!。目を皿のようにして見開き、額を窓に押し当てるくらい(?)の姿勢で、初乗車の車窓風景を眺めます (*゚v゚*)ワクワク♪。

金沢を発車して

新たな延伸区間へと入った「かがやき」。

...(((o*・ω・)o

なお並走している列車は

JR北陸本線から在来線を引き継いだ

第三セクター鉄道のIRいしかわ鉄道線です。

当線についてはまたあらためて。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

金沢と小松の間で渡るのは

白山を源流として日本海に流れる

手取川。

“石川”の通称で呼ばれた時代もあり

石川県の由来となったそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

いっぽう

左の車窓(デッキの扉窓w)には

立山とともに北陸を代表する名峰であり

山岳信仰の対象とされる霊山の

白山が望めました。

(「゚ー゚)ドレドレ

先ほどの立山より視界が良好。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

新たな延伸区間へと入った「かがやき」。

...(((o*・ω・)o

なお並走している列車は

JR北陸本線から在来線を引き継いだ

第三セクター鉄道のIRいしかわ鉄道線です。

当線についてはまたあらためて。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

金沢と小松の間で渡るのは

白山を源流として日本海に流れる

手取川。

“石川”の通称で呼ばれた時代もあり

石川県の由来となったそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

いっぽう

左の車窓(デッキの扉窓w)には

立山とともに北陸を代表する名峰であり

山岳信仰の対象とされる霊山の

白山が望めました。

(「゚ー゚)ドレドレ

先ほどの立山より視界が良好。

▲24.3.16 北陸新幹線 金沢-小松

(車窓から)

きれいに山容が望める白山を横目に見ながら、石川から福井へ向かって加賀平野を突き進む北陸新幹線 バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。

今回の延伸開業した区間には金沢の先に、小松、加賀温泉、芦原温泉(あわらおんせん)、福井、越前たけふ、そして敦賀の6駅が新たに新幹線の駅として設けられました (・o・*)ホホゥ。私が乗っている「かがやき503号」は福井と敦賀にしか停まりませんが、通過する各駅もなるべく見逃さないように注意を払います ( ・`ω・´)キリッ。・・・といっても、高速で一瞬のうちに通り過ぎちゃう駅を車窓から目で追うよりも、車内の案内表示器にスクロールされる【ただ今 ◯◯付近を通過】という文字で駅名を確認するほうが、無粋ながら個人的には通過している実感が湧くかもしれない(笑)(^^*)ゞポリポリ

今回の延伸開業した区間には金沢の先に、小松、加賀温泉、芦原温泉(あわらおんせん)、福井、越前たけふ、そして敦賀の6駅が新たに新幹線の駅として設けられました (・o・*)ホホゥ。私が乗っている「かがやき503号」は福井と敦賀にしか停まりませんが、通過する各駅もなるべく見逃さないように注意を払います ( ・`ω・´)キリッ。・・・といっても、高速で一瞬のうちに通り過ぎちゃう駅を車窓から目で追うよりも、車内の案内表示器にスクロールされる【ただ今 ◯◯付近を通過】という文字で駅名を確認するほうが、無粋ながら個人的には通過している実感が湧くかもしれない(笑)(^^*)ゞポリポリ

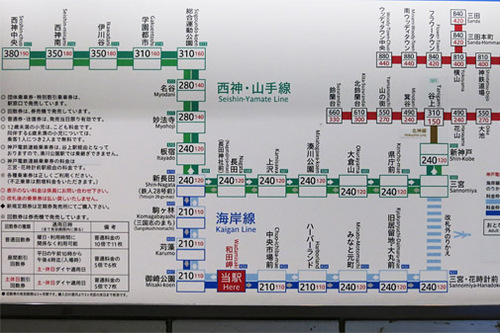

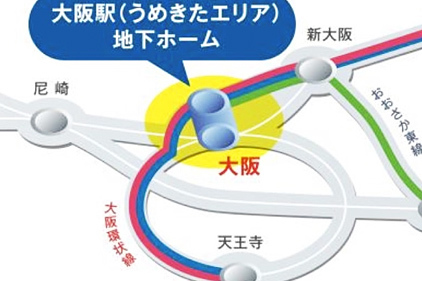

今回の延伸区間に設けられた

北陸新幹線の各駅はこんな位置。

石川県に小松と加賀温泉の2駅

福井県に芦原温泉、福井、

越前たけふ、敦賀の4駅が

新幹線の駅として加わりました。

( ̄、 ̄*)ナルヘソ

【ただ今 小松 付近を通過】

小松市というと小松空港と

建設機械メーカー(コマツ)の

イメージでしょうか。

( ̄  ̄*)コマツノオヤブン

当駅では北陸新幹線と

IRいしかわ鉄道(旧・北陸本線)が

接続しています。

【ただ今 加賀温泉 付近を通過】

石川県加賀市に所在する加賀温泉は

あわづ、山代、山中、片山津の

4つの温泉からなる温泉郷の総称です

(加賀温泉郷)。

( ̄  ̄*)レディカガ

当駅も北陸新幹線とIRいしかわ鉄道が

接続しています。

これは加賀温泉のシンボル(?)

73メートルの高さにインパクトがある

“黄金の巨大な観音さま”が

新幹線を見守ります。

w( ̄▽ ̄*)wワオッ!

この加賀大観音

由緒ある観音像かと思いきや

実はバブル期に開園した

仏教をテーマとするレジャー施設に

建造されたものだそうです

( ´_ゝ`)フーン

なおテーマパークは

すでに閉園していますが

観音像の拝観はできるらしい。

▲24.3.16 北陸新幹線 小松-加賀温泉

(車窓から)

石川と福井の県境付近で

国道を跨ぐのに架けられた細坪橋梁は

何本もの白いケーブルが特徴的な

美しい斜張橋。

(車内からだとわかりづらいけど・・・)

ちなみに当橋は橋脚の最大間隔が

155メートルもあり

これは国内の鉄道橋で

最長のスパンだそうです。

(*・`o´・*)ホ─

▲24.3.16 北陸新幹線 加賀温泉-芦原温泉

(車窓から)

【ただ今 芦原温泉 付近を通過】

福井県に入って最初の駅は

県内屈指の名湯で知られる芦原温泉。

(゚ー゚*)アワラ

これまでは北陸本線の特急を利用すると

関西圏からのアクセスが良かったことから

“関西の奥座敷”などと言われていましたが

関東と直結する新幹線の開業で

当地の訪客にも変化があるでしょうか。

σ(゚・゚*)ンー…

当駅では北陸新幹線と

福井県の第三セクター鉄道である

ハピラインふくい線(旧・北陸本線)が

接続しています。

福井市内を流れる九頭竜川を渡ると

建物が多く立ち並ぶ市街地となり

まもなく県都の福井に着きます。

(゚ー゚*)フクイ

▲24.3.16 北陸新幹線 芦原温泉-福井

(車窓から)

北陸新幹線の各駅はこんな位置。

石川県に小松と加賀温泉の2駅

福井県に芦原温泉、福井、

越前たけふ、敦賀の4駅が

新幹線の駅として加わりました。

( ̄、 ̄*)ナルヘソ

【ただ今 小松 付近を通過】

小松市というと小松空港と

建設機械メーカー(コマツ)の

イメージでしょうか。

( ̄  ̄*)コマツノオヤブン

当駅では北陸新幹線と

IRいしかわ鉄道(旧・北陸本線)が

接続しています。

【ただ今 加賀温泉 付近を通過】

石川県加賀市に所在する加賀温泉は

あわづ、山代、山中、片山津の

4つの温泉からなる温泉郷の総称です

(加賀温泉郷)。

( ̄  ̄*)レディカガ

当駅も北陸新幹線とIRいしかわ鉄道が

接続しています。

これは加賀温泉のシンボル(?)

73メートルの高さにインパクトがある

“黄金の巨大な観音さま”が

新幹線を見守ります。

w( ̄▽ ̄*)wワオッ!

この加賀大観音

由緒ある観音像かと思いきや

実はバブル期に開園した

仏教をテーマとするレジャー施設に

建造されたものだそうです

( ´_ゝ`)フーン

なおテーマパークは

すでに閉園していますが

観音像の拝観はできるらしい。

▲24.3.16 北陸新幹線 小松-加賀温泉

(車窓から)

石川と福井の県境付近で

国道を跨ぐのに架けられた細坪橋梁は

何本もの白いケーブルが特徴的な

美しい斜張橋。

(車内からだとわかりづらいけど・・・)

ちなみに当橋は橋脚の最大間隔が

155メートルもあり

これは国内の鉄道橋で

最長のスパンだそうです。

(*・`o´・*)ホ─

▲24.3.16 北陸新幹線 加賀温泉-芦原温泉

(車窓から)

【ただ今 芦原温泉 付近を通過】

福井県に入って最初の駅は

県内屈指の名湯で知られる芦原温泉。

(゚ー゚*)アワラ

これまでは北陸本線の特急を利用すると

関西圏からのアクセスが良かったことから

“関西の奥座敷”などと言われていましたが

関東と直結する新幹線の開業で

当地の訪客にも変化があるでしょうか。

σ(゚・゚*)ンー…

当駅では北陸新幹線と

福井県の第三セクター鉄道である

ハピラインふくい線(旧・北陸本線)が

接続しています。

福井市内を流れる九頭竜川を渡ると

建物が多く立ち並ぶ市街地となり

まもなく県都の福井に着きます。

(゚ー゚*)フクイ

▲24.3.16 北陸新幹線 芦原温泉-福井

(車窓から)

小松、加賀温泉、芦原温泉と新幹線の駅としては新設ですが、やはり今日はまだ北陸本線の駅名という印象が強い各駅を次々と通過した「かがやき503号」は、東京から2時間50分で福井に到達 (゚ー゚*)フクイ。

最終的に敦賀へと延伸した今回の開業ですが、福井を目的地として乗られた人も多かったようで、私がいる号車ではだいたい三割くらいの乗客が福井で下車 オリル…((((o* ̄-)o 。敦賀までの残り区間にあえて全席指定の「かがやき」へ福井から乗ってくる人は少なく(各駅に停まる区間列車タイプの「つるぎ」には自由席がある)、ほぼ満席が続いていた車内はここで少し空席ができました (´ー`)マターリ。

最終的に敦賀へと延伸した今回の開業ですが、福井を目的地として乗られた人も多かったようで、私がいる号車ではだいたい三割くらいの乗客が福井で下車 オリル…((((o* ̄-)o 。敦賀までの残り区間にあえて全席指定の「かがやき」へ福井から乗ってくる人は少なく(各駅に停まる区間列車タイプの「つるぎ」には自由席がある)、ほぼ満席が続いていた車内はここで少し空席ができました (´ー`)マターリ。

県内(おもに勝山市)で

恐竜の化石が多く見つかっていることから

“恐竜王国”をアピールしている福井。

車内から窓の外をみると

恐竜たちも新幹線の開業を歓迎!?

(=゚ω゚=*)キョーリュー!

▲24.3.16 北陸新幹線 福井

(車窓から)

恐竜の化石が多く見つかっていることから

“恐竜王国”をアピールしている福井。

車内から窓の外をみると

恐竜たちも新幹線の開業を歓迎!?

(=゚ω゚=*)キョーリュー!

▲24.3.16 北陸新幹線 福井

(車窓から)

ところで本記事の冒頭でもちょろっと触れたように、個人的に福井は仕事関係での馴染みがある土地で、いちばん多かったときは年に二、三度、行くことが減った今も二、三年に一度くらいは訪れており (=゚ω゚)ノ゙ヤア、その福井へ首都圏からダイレクトに新幹線が乗り入れるようになったことは、少なからず感慨深いものがあります +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

ちなみにこれまで東京から福井へ行く場合の経路は、東海道新幹線と北陸本線(の特急)を滋賀県の米原で乗り継ぐルートが一般的とされ、私が出張で利用する際もそれが多かったのですが ...(((o*・ω・)o(ためしに北陸新幹線と北陸本線を金沢で乗り継ぐ経路を選んだのは一度だけ。また、出張のついでに“鉄旅”を絡めて、上越新幹線とほくほく線、北陸本線を乗り継ぐルートを選んだこともありましたが)、今回の延伸開業により今後は時間的にも料金的にも北陸新幹線による“ダイレクトルート”を選ぶことになるでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

なお、東海道ルート(米原経由)と北陸ルート(金沢経由)を比較すると、前者が3時間18分で16,950円、後者が2時間51分で15,810円となっています(時間はいずれも最速、運賃・料金は普通車指定席の場合)(*・`o´・*)ホ─。

ちなみにこれまで東京から福井へ行く場合の経路は、東海道新幹線と北陸本線(の特急)を滋賀県の米原で乗り継ぐルートが一般的とされ、私が出張で利用する際もそれが多かったのですが ...(((o*・ω・)o(ためしに北陸新幹線と北陸本線を金沢で乗り継ぐ経路を選んだのは一度だけ。また、出張のついでに“鉄旅”を絡めて、上越新幹線とほくほく線、北陸本線を乗り継ぐルートを選んだこともありましたが)、今回の延伸開業により今後は時間的にも料金的にも北陸新幹線による“ダイレクトルート”を選ぶことになるでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

なお、東海道ルート(米原経由)と北陸ルート(金沢経由)を比較すると、前者が3時間18分で16,950円、後者が2時間51分で15,810円となっています(時間はいずれも最速、運賃・料金は普通車指定席の場合)(*・`o´・*)ホ─。

今回の私は下車せずに

車内から駅名標を確認した程度の福井。

当駅にはいずれまた(出張で?)

新幹線から降り立って

新たに完成した駅の構内などを

じっくりと眺めてみたいものです。

なお当駅では北陸新幹線と

越美北線(九頭竜線)

ハピラインふくい線、福井鉄道が

それぞれ接続しています。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井

(車窓から)

車内から駅名標を確認した程度の福井。

当駅にはいずれまた(出張で?)

新幹線から降り立って

新たに完成した駅の構内などを

じっくりと眺めてみたいものです。

なお当駅では北陸新幹線と

越美北線(九頭竜線)

ハピラインふくい線、福井鉄道が

それぞれ接続しています。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井

(車窓から)

さて「かがやき503号」の次の停車駅は終点の敦賀。東京からの旅路もいよいよラストスパートです (*`・ω・)-3フンス! ・・・が、あれ?どうしたことか、福井での停車時間は1分程度のハズですが、発車時刻を過ぎても列車がなかなか動きません (゚ー゚?)オヨ?。新幹線を見学に来た人が安全柵から身を乗り出しでもしたのか「ホーム上の安全確認をしております」とのことで、結果的に8分ほど遅れて福井を発車。ひょっとしてこれは延伸開業後に初めての“遅延列車”かな?(・∀・`)ウーン…。けっして記念にするようないいことではないんだけど。

福井を出るとすぐ見えるのが

足羽山(公園)

標高116メートルほどの低山で

遊園地や動物園などがある

福井市民の憩いの場です。

(・∀・)イイネ

機会があれば山上の展望台から

新幹線を眺めてみたいところ。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

お、“ベル”が見える。

(o ̄∇ ̄o)ベル

これは市内にあるショッピングモールですが

福井鉄道に「ベル前」という

停留場みたいな名の駅があることで

なんとなく私の印象に残っています。

(゚∀゚)アヒャ☆

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

福井の市街地を抜けたこのあたりは

メガネの生産業が盛んなことから

“めがねの街”として知られる

鯖江(さばえ)市。

(゚ー゚*)サバエ

よ~く目を凝らしてみると車窓からは

そのランドマーク的な存在で

ビルにメガネが掲げられている

「めがねミュージアム」が

確認できました。

(゚∀゚)オッ!

以前に地元の人の案内で

見学に訪れたことがありますが

メガネの歴史や製法が学べるだけでなく

著名人がかけていたメガネなども

展示されていて

けっこう楽しめます。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

【ただ今 越前たけふ 付近を通過】

福井県越前市に所在する当駅は

今回開業した延伸区間のなかで唯一

他の路線と接していない

北陸新幹線のみの単独駅で

在来線であるハピラインふくいの武生駅

および福井鉄道のたけふ新駅とは

三キロほど離れた場所に位置しています。

(゚ー゚*)タケフ

のどかな里山風景が広がる

越前市や南越前町。

このあたりでいただける

本場の“越前おろしそば”は

福井市内などで食べるものよりも

ホントに美味しいです。

(゚¬゚〃)ジュルリ

▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀

(車窓から)

足羽山(公園)

標高116メートルほどの低山で

遊園地や動物園などがある

福井市民の憩いの場です。

(・∀・)イイネ

機会があれば山上の展望台から

新幹線を眺めてみたいところ。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

お、“ベル”が見える。

(o ̄∇ ̄o)ベル

これは市内にあるショッピングモールですが

福井鉄道に「ベル前」という

停留場みたいな名の駅があることで

なんとなく私の印象に残っています。

(゚∀゚)アヒャ☆

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

福井の市街地を抜けたこのあたりは

メガネの生産業が盛んなことから

“めがねの街”として知られる

鯖江(さばえ)市。

(゚ー゚*)サバエ

よ~く目を凝らしてみると車窓からは

そのランドマーク的な存在で

ビルにメガネが掲げられている

「めがねミュージアム」が

確認できました。

(゚∀゚)オッ!

以前に地元の人の案内で

見学に訪れたことがありますが

メガネの歴史や製法が学べるだけでなく

著名人がかけていたメガネなども

展示されていて

けっこう楽しめます。

▲24.3.16 北陸新幹線 福井-越前たけふ

(車窓から)

【ただ今 越前たけふ 付近を通過】

福井県越前市に所在する当駅は

今回開業した延伸区間のなかで唯一

他の路線と接していない

北陸新幹線のみの単独駅で

在来線であるハピラインふくいの武生駅

および福井鉄道のたけふ新駅とは

三キロほど離れた場所に位置しています。

(゚ー゚*)タケフ

のどかな里山風景が広がる

越前市や南越前町。

このあたりでいただける

本場の“越前おろしそば”は

福井市内などで食べるものよりも

ホントに美味しいです。

(゚¬゚〃)ジュルリ

▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀

(車窓から)

足羽山(あすわやま)は福井名所のひとつだけど、地域のショッピングモール(ベルね)や鯖江(さばえ)の「MEGANE MUSEUM(めがねミュージアム)」など、だいぶ個人的な興味に偏った視点で眺めている車窓風景 ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

延伸開業した区間で風景的にいちばんの見どころはやはり、私が座る“A席”とは逆側の“E席”から望める白山の山なみだと思われるのですが (´ω`*)ハクサン、むしろ今回は“A席”だったことによって白山がよくみられなかったぶん、ほかに車窓から何かを探そうとした意識が働いたせいか (「゚ー゚)ドレドレ、福井の手前の加賀温泉で見えた“黄金の巨大観音像”(加賀大観音)などもそうで、意外と面白いものに目が留まった気がします 。

そんな自己満足な楽しみかたをしていた車窓に暗幕を下ろすかのごとく、やがて列車は長~~いトンネルへと突入 ( ̄  ̄)マックラ。北陸新幹線では「飯山トンネル」(全長22,225 m)に次ぐ二番目の長さを誇る、全長19,760 mの「新北陸トンネル」です (゚ー゚*)ネルトン。

それを抜けるとまもなく終点の敦賀に到着。

延伸開業した区間で風景的にいちばんの見どころはやはり、私が座る“A席”とは逆側の“E席”から望める白山の山なみだと思われるのですが (´ω`*)ハクサン、むしろ今回は“A席”だったことによって白山がよくみられなかったぶん、ほかに車窓から何かを探そうとした意識が働いたせいか (「゚ー゚)ドレドレ、福井の手前の加賀温泉で見えた“黄金の巨大観音像”(加賀大観音)などもそうで、意外と面白いものに目が留まった気がします 。

そんな自己満足な楽しみかたをしていた車窓に暗幕を下ろすかのごとく、やがて列車は長~~いトンネルへと突入 ( ̄  ̄)マックラ。北陸新幹線では「飯山トンネル」(全長22,225 m)に次ぐ二番目の長さを誇る、全長19,760 mの「新北陸トンネル」です (゚ー゚*)ネルトン。

それを抜けるとまもなく終点の敦賀に到着。

在来線(旧・北陸本線)に乗ったときも

「北陸トンネル」(全長13,870 m)は

抜けるまで長く感じたけど

新幹線の「新北陸トンネル」もまた長かった。

( ̄  ̄)マックラ

車窓がふたたび明るくなると

そこは敦賀市です。

▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀

(車窓から)

W7系の「かがやき」が

本日より北陸新幹線と終点となった

敦賀のホームに到着。

(・ω・)トーチャコ

長旅おつかれさまでした!

▲24.3.16 北陸新幹線 敦賀

「北陸トンネル」(全長13,870 m)は

抜けるまで長く感じたけど

新幹線の「新北陸トンネル」もまた長かった。

( ̄  ̄)マックラ

車窓がふたたび明るくなると

そこは敦賀市です。

▲24.3.16 北陸新幹線 越前たけふ-敦賀

(車窓から)

W7系の「かがやき」が

本日より北陸新幹線と終点となった

敦賀のホームに到着。

(・ω・)トーチャコ

長旅おつかれさまでした!

▲24.3.16 北陸新幹線 敦賀

東京0720-(北陸新幹線 かがやき503号)-敦賀1035(定刻の7分遅れ)

東京から本来なら3時間8分のところ、福井での安全確認があったため、定刻より7分ほど遅れて敦賀の新幹線ホームへと滑り込んだ「かがやき503号」(・ω・)トーチャコ。