東海道本線・・・E259系「マリンエクスプレス踊り子」撮影記 [鉄道写真撮影記]

首都圏と成田空港の間をむすぶJR東日本の空港アクセス特急「成田エクスプレス」(通称・N’EX)(゚ー゚*)ネックス。当列車のほぼ専属で使われているE259系には「成田エクスプレス」であることが一目でわかるよう、車体に“N’EX”の英文字と飛行機をイメージしたロゴマークが大胆にデザインされており、とくに前面へ施されたものは印象的でした (o´∀`o)カコイイ。

特急「成田エクスプレス」の運用を

先代の253系から引き継いで

2009年にデビューしたE259系。

オリジナルデザインでは

“N’EX”を強調しています。

(゚ー゚*)ネックス

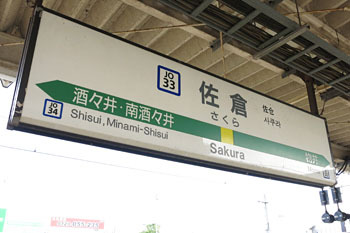

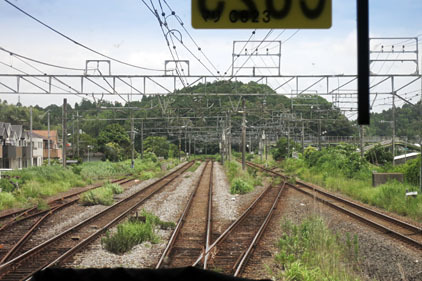

▲10.3.22 総武本線 佐倉-物井

先代の253系から引き継いで

2009年にデビューしたE259系。

オリジナルデザインでは

“N’EX”を強調しています。

(゚ー゚*)ネックス

▲10.3.22 総武本線 佐倉-物井

ところが来月(2024年3月)に控えるダイヤ改正を機に当系がほかの特急列車(総武本線の特急「しおさい」)にも「成田エクスプレス」と共通で使用されることとなり、それを見越してか昨年の春ごろから車体デザイン(外装)を順次リニューアル(内装にも変化があるのかな?)(・o・*)ホホゥ。赤と白を基調とした全体的な塗分けはあまり変わらないものの、これまで黒地に“N’EX”のロゴがあしらわれていた前面は、メタリックシルバー(銀色)に“SERIES E259”という車両形式を強調したものに改められ、けっこう印象が変わったように感じます (・∀・)イメチェン。あくまでも個人的には見慣れていることもあるからか、どっちかというと“旧デザイン”のほうが好みだったな σ(゚・゚*)ンー…。

こちらがリニューアルされて

新デザインとなった最近のE259系。

( ̄  ̄*)ニーゴーキュー

先頭車の前面や側面に

メタリックなシルバーを採用し

“ご利用いただく様々な場面”や

“移り変わる沿線地域の風景”を映し込ませて

「時代の変化に対応し持続して進化を遂げる」ことを

表現しているのだそうです。

(´ε`)フーン

▲24.1.20 山手線 原宿

新デザインとなった最近のE259系。

( ̄  ̄*)ニーゴーキュー

先頭車の前面や側面に

メタリックなシルバーを採用し

“ご利用いただく様々な場面”や

“移り変わる沿線地域の風景”を映し込ませて

「時代の変化に対応し持続して進化を遂げる」ことを

表現しているのだそうです。

(´ε`)フーン

▲24.1.20 山手線 原宿

そしてそのデザイン変更はかなり早いペースで行われたようで (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…、私が新宿などでたまたま“N’EX”を見かけるたびに「新デザインが増えてきたなぁ・・・」なんて感じていたものでしたが σ(゚・゚*)ンー…、気が付けば全22編成(全22本)ある当系のうち、旧デザインはなんと “残り一本” だけとなってしまったらしい(2/17現在)Σ(゚∇゚;ノ)ノ エッ!?。わずか一年足らずでこの進捗状況とはちょっと驚きです ( ̄▽ ̄;)マジカ…。

リニューアルが開始された直後には

新デザインにも側面に施されていた

“N’EX”のロゴマークでしたが

(左の編成)

現在は消されているみたいです

(ちなみに右は旧デザイン編成)。

▲23.7.8 成田線 佐倉-酒々井

新デザインにも側面に施されていた

“N’EX”のロゴマークでしたが

(左の編成)

現在は消されているみたいです

(ちなみに右は旧デザイン編成)。

▲23.7.8 成田線 佐倉-酒々井

そんな旧デザイン(旧塗装)最後の一本となったE259系の当該編成(Ne022編成)を使用するという、おもに鉄道ファン向けのイベント性の高いツアー列車(団体臨時列車)が週末に企画されました (゚∀゚)オッ!。人気で即完売となったツアーに私は参加(乗車)できないけど(そもそも参加申し込みをするつもりがあったのかどうかはさておきw)、これは希少性の高まった旧デザインを確実に記録できる絶好のチャンスです (・∀・)イイネ。

早春の今は時期的に梅や早咲きの桜(河津桜など)の花がほころび始めて、できればそのような季節感もちょっと意識しつつ、ツアー列車として走る“N’EX”(?)の撮影に臨むこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

2月17日(土)

早春の今は時期的に梅や早咲きの桜(河津桜など)の花がほころび始めて、できればそのような季節感もちょっと意識しつつ、ツアー列車として走る“N’EX”(?)の撮影に臨むこととしました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

2月17日(土)

旧デザインのE259系によるツアー列車が運転される当日の朝、私が東京から乗ったのは東海道線の熱海ゆき下り普通列車 (゚ー゚*)トカセソ。

「成田エクスプレス」のなかには東海道線(いわゆる横須賀線)に直通して大船(おおふな)を発着駅(起終点)としている列車も多く設定されているのですが(おもに横浜〜成田空港の利用客需要を見込んだもの)(*゚ェ゚)フムフム、私がもし通常の定期運行している“N’EX”を撮るとしたらおそらく、東海道線より手軽に撮りやすいと個人的に感じる総武線や成田線の沿線へ向かっていたでしょう(たとえば“モノサク”とか)σ(゚・゚*)ンー…。

しかし今回企画されたツアー列車(団体臨時列車)は、本来の「成田エクスプレス」の運行区間(新宿・大船〜成田空港)に倣ったものではなく、東海道線の大船と熱海のあいだにて運転が行われます(単純往復でなく少し変則的な行程)。

「成田エクスプレス」のなかには東海道線(いわゆる横須賀線)に直通して大船(おおふな)を発着駅(起終点)としている列車も多く設定されているのですが(おもに横浜〜成田空港の利用客需要を見込んだもの)(*゚ェ゚)フムフム、私がもし通常の定期運行している“N’EX”を撮るとしたらおそらく、東海道線より手軽に撮りやすいと個人的に感じる総武線や成田線の沿線へ向かっていたでしょう(たとえば“モノサク”とか)σ(゚・゚*)ンー…。

しかし今回企画されたツアー列車(団体臨時列車)は、本来の「成田エクスプレス」の運行区間(新宿・大船〜成田空港)に倣ったものではなく、東海道線の大船と熱海のあいだにて運転が行われます(単純往復でなく少し変則的な行程)。

東海道線の下り列車で

神奈川県を横断するように

西へと進むと

やがて車窓に広がるのは

相模湾の海景色。

(*’∀’*)ウミ♪

でも空は雲に覆われていて

きょうはあまり天気がよくない?

(-ω-;*)ドングモリ

▲東海道本線 早川-根府川(車窓から)

神奈川県を横断するように

西へと進むと

やがて車窓に広がるのは

相模湾の海景色。

(*’∀’*)ウミ♪

でも空は雲に覆われていて

きょうはあまり天気がよくない?

(-ω-;*)ドングモリ

▲東海道本線 早川-根府川(車窓から)

なぜ、“N’EX”とはあまり関係なさそうなこの区間(大船〜熱海)がE259系を使うツアー列車の行程になっているのかというと (゚ー゚?)オヨ?、実は当企画の主旨が最後の旧デザインを惜しむだけにとどまらず、かつてE259系を使用して東海道線で一時的に運行されていた、特急「マリンエクスプレス踊り子」のイメージを再現したものだからです (゚∀゚*)オオッ!(ちなみに当企画のツアー名は「最後の旧デザイン『マリンエクスプレス踊り子』号で巡る車両センター撮影会ツアー」)。

2012年から2020年まで不定期の臨時特急として東京と伊豆急下田をむすんでいた「マリンエクスプレス踊り子」は、「成田エクスプレス」専属のE259系がほかの特急列車に使われた唯一の例で(2024年2月現在)(・o・*)ホホゥ、もちろん当時の当系は旧デザインでしたから、今回の「マリンエクスプレス踊り子」としての復刻運転は“最後の一本”をウマく活用したマニアックな面白い企画ではありませんか (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

それならば “N’EX”というよりか「マリンエクスプレス踊り子」らしさが表せるような場所で撮影をしたいと思い (゚ー゚*)マリン、私が下車したのは駅のホームから相模湾の海が一望できることで知られる根府川(ねぶかわ)。

2012年から2020年まで不定期の臨時特急として東京と伊豆急下田をむすんでいた「マリンエクスプレス踊り子」は、「成田エクスプレス」専属のE259系がほかの特急列車に使われた唯一の例で(2024年2月現在)(・o・*)ホホゥ、もちろん当時の当系は旧デザインでしたから、今回の「マリンエクスプレス踊り子」としての復刻運転は“最後の一本”をウマく活用したマニアックな面白い企画ではありませんか (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

それならば “N’EX”というよりか「マリンエクスプレス踊り子」らしさが表せるような場所で撮影をしたいと思い (゚ー゚*)マリン、私が下車したのは駅のホームから相模湾の海が一望できることで知られる根府川(ねぶかわ)。

神奈川県小田原市に所在する

東海道本線の根府川。

( ̄  ̄*)ネブ

太平洋の相模湾に面した高台に

可愛らしい趣きのある

木造駅舎が建っています。

ホームから望める海景色は壮観な眺め。

晴れていればもっとよかったけどね・・・。

(・ε・`)チェ

▲東海道本線 根府川

東海道本線の根府川。

( ̄  ̄*)ネブ

太平洋の相模湾に面した高台に

可愛らしい趣きのある

木造駅舎が建っています。

ホームから望める海景色は壮観な眺め。

晴れていればもっとよかったけどね・・・。

(・ε・`)チェ

▲東海道本線 根府川

東京0701-(東海道1825E)-根府川0839

東海道線が相模湾の海岸沿いを走るこの根府川界隈(おもに早川〜真鶴)は、海を背景に列車が撮れる好撮影地が点在しており、私も当線の臨時列車などを撮りにちょくちょく訪れています ...(((o*・ω・)o。ちなみに個人的に馴染みがあるのは早川の駅から歩いて行くことが多い、当区間で屈指の“お立ち台”としてメジャーな石橋集落の玉川橋梁なのですが、今回は少し気分を変えて根府川のほうからアクセスする場所を選んでみました ( ̄  ̄*)ネブ。

それにしても、きょうの当地の空は一面が雲に覆われていて日が差す気配がなく、どうもスッキリとしない模様 (・ω・`)ウーン…。事前にチェックしてきた天気予報によると、昨日の時点では“晴れのち曇り”、それが今朝の出がけには“曇り時々晴れ”となり、現地に着いた今は“曇り”と下方修正されています (-ω-;*)ドングモリ。せっかく海景色が臨めるようなところへ来たのに、これではあまりいい絵にならなそうだけど、件のツアー列車はきょう一日限りの特別運転なのでほかの日に出直すワケには行かないのよね (・ε・`)チェ。

東海道線が相模湾の海岸沿いを走るこの根府川界隈(おもに早川〜真鶴)は、海を背景に列車が撮れる好撮影地が点在しており、私も当線の臨時列車などを撮りにちょくちょく訪れています ...(((o*・ω・)o。ちなみに個人的に馴染みがあるのは早川の駅から歩いて行くことが多い、当区間で屈指の“お立ち台”としてメジャーな石橋集落の玉川橋梁なのですが、今回は少し気分を変えて根府川のほうからアクセスする場所を選んでみました ( ̄  ̄*)ネブ。

それにしても、きょうの当地の空は一面が雲に覆われていて日が差す気配がなく、どうもスッキリとしない模様 (・ω・`)ウーン…。事前にチェックしてきた天気予報によると、昨日の時点では“晴れのち曇り”、それが今朝の出がけには“曇り時々晴れ”となり、現地に着いた今は“曇り”と下方修正されています (-ω-;*)ドングモリ。せっかく海景色が臨めるようなところへ来たのに、これではあまりいい絵にならなそうだけど、件のツアー列車はきょう一日限りの特別運転なのでほかの日に出直すワケには行かないのよね (・ε・`)チェ。

やってきたのはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

高台の視界がひらけた箇所からは

相模湾と東海道線の線路が一望。

E231系による

長い15両編成の普通列車が

キンキンというフランジ音を響かせて

海を背景にきれいな弧を描きます。

▲東海道本線 早川-根府川

(「゚ー゚)ドレドレ

高台の視界がひらけた箇所からは

相模湾と東海道線の線路が一望。

E231系による

長い15両編成の普通列車が

キンキンというフランジ音を響かせて

海を背景にきれいな弧を描きます。

▲東海道本線 早川-根府川

お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」を楽しみにしつつも、曇天という天候条件にモチベーションがいまいち上がらないなか (-ω-;*)ウゥム…、丘の上のミカン畑に設えられた細い農道を歩き進み、駅から30分ほどでとりあえず目的地としていた撮影ポイントに到着 (・ω・)トーチャコ。

高台の細道から見渡せるその景色は、右手の奥に相模湾の海が、そして眼下には集落のなかで大きく曲線を描く東海道線の線路が確認でき、なかなか壮観な眺めです (・∀・)イイネ。返すがえす晴れてくれたらよかったのになぁ (^^;)ゞポリポリ。

ちなみにこの場所は、ためしに撮ってみたE231系の普通列車のカットように、フレームの右のほうにできるだけ海を写し込ませるのが定番のアングルではないかと思われますが (^_[◎]oパチリ、きょうに限ってはこんなものが私の目に留まりました (=゚ω゚=*)ンン!?。

高台の細道から見渡せるその景色は、右手の奥に相模湾の海が、そして眼下には集落のなかで大きく曲線を描く東海道線の線路が確認でき、なかなか壮観な眺めです (・∀・)イイネ。返すがえす晴れてくれたらよかったのになぁ (^^;)ゞポリポリ。

ちなみにこの場所は、ためしに撮ってみたE231系の普通列車のカットように、フレームの右のほうにできるだけ海を写し込ませるのが定番のアングルではないかと思われますが (^_[◎]oパチリ、きょうに限ってはこんなものが私の目に留まりました (=゚ω゚=*)ンン!?。

それは斜面のほんの一角でピンク色の花を咲かせていた“おかめ桜” ( ̄  ̄*)オカメ。

早春という今の開花時期や濃いピンクの花色から、同じく早咲きの“河津桜”と似た印象のサクラですが σ(゚・゚*)ンー…、河津桜やソメイヨシノなどより木が小ぶりで(樹高は成長しても3メートル程度)繁殖力が強く、花を下に向かせて咲かせるのが特徴だそうです(うつむき加減で慎ましやかに咲くから“おかめ”なのかな?)。ちなみにこの根府川地区では植樹した本品種を名物として地域の活性化に取り組んでおり、“根府川おかめ桜まつり”が春の恒例行事として催されます ( ̄。 ̄)ヘー。

そんな“おかめさん”がいいところにいるじゃないですか (・∀・)イイネ。

早春という今の開花時期や濃いピンクの花色から、同じく早咲きの“河津桜”と似た印象のサクラですが σ(゚・゚*)ンー…、河津桜やソメイヨシノなどより木が小ぶりで(樹高は成長しても3メートル程度)繁殖力が強く、花を下に向かせて咲かせるのが特徴だそうです(うつむき加減で慎ましやかに咲くから“おかめ”なのかな?)。ちなみにこの根府川地区では植樹した本品種を名物として地域の活性化に取り組んでおり、“根府川おかめ桜まつり”が春の恒例行事として催されます ( ̄。 ̄)ヘー。

そんな“おかめさん”がいいところにいるじゃないですか (・∀・)イイネ。

鮮やかなピンク色の“おかめ桜”は

西湘(西湘南地域)に春を告げる彩り。

(゚- ゚)ハル

その向こうを伊豆へとむかう

E257系の特急「踊り子」が

カーブを切って走り抜けてゆきました。

きょうは河津桜を見に行く観光客で

車内が満席かな?

▲東海道本線 早川-根府川

西湘(西湘南地域)に春を告げる彩り。

(゚- ゚)ハル

その向こうを伊豆へとむかう

E257系の特急「踊り子」が

カーブを切って走り抜けてゆきました。

きょうは河津桜を見に行く観光客で

車内が満席かな?

▲東海道本線 早川-根府川

お!意外と悪くないかも (゚∀゚)オッ!

眼下のカーブに現れたE257系の特急「踊り子」に“おかめ桜”を添えて撮ってみると (^_[◎]oパチリ、アングルの片隅に写し込んだピンク色が曇天の風景でもきれいに映えていいアクセントになりました ъ(゚Д゚)ナイス。構図的に斜面の花を入れると背景に海が入れにくくなってしまい、仮にこれが晴天下の青い海だとしたらカットするのを惜しむところだけど (・∀・`)ウミ…、きょうの冴えない天気なら海を狭めることにあまり躊躇はありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。

そこでこの場所のこのアングルを“ひとつの候補”として頭に入れておき (*`・ェ・)σチェック、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」が通過するまでにはまだ時間に余裕があるので、もう少し周囲を散策しながら他の撮影ポイントも覗いてみようと思います ...(((o*・ω・)o。

眼下のカーブに現れたE257系の特急「踊り子」に“おかめ桜”を添えて撮ってみると (^_[◎]oパチリ、アングルの片隅に写し込んだピンク色が曇天の風景でもきれいに映えていいアクセントになりました ъ(゚Д゚)ナイス。構図的に斜面の花を入れると背景に海が入れにくくなってしまい、仮にこれが晴天下の青い海だとしたらカットするのを惜しむところだけど (・∀・`)ウミ…、きょうの冴えない天気なら海を狭めることにあまり躊躇はありません (+`゚∀´)=b OK牧場!。

そこでこの場所のこのアングルを“ひとつの候補”として頭に入れておき (*`・ェ・)σチェック、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」が通過するまでにはまだ時間に余裕があるので、もう少し周囲を散策しながら他の撮影ポイントも覗いてみようと思います ...(((o*・ω・)o。

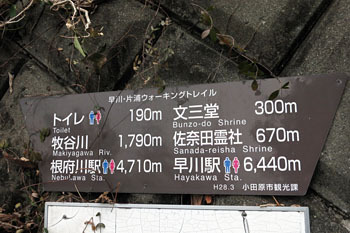

起伏に富んだこのあたりの農道は

丘の上から相模湾の眺望が楽しめる

ウォーキングコースとして

小田原市が設定されており

(早川・片浦ウォーキングトレイル)

散策に訪れる人も見かけます。

テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘

根府川から早川までコースを歩いたら

約11キロもあるのか。

ウォーキングコースのみどころが

「石橋山古戦場跡」。

平氏追討の命令を受けた源頼朝が

伊豆から鎌倉へ向かう途中にある石橋山で

3000におよぶ平家軍と300の頼朝軍が対戦。

10倍を超える敵の軍勢に頼朝軍は敗れました。

これが当地を戦場とした“石橋山の合戦”です。

(・o・*)ホホゥ

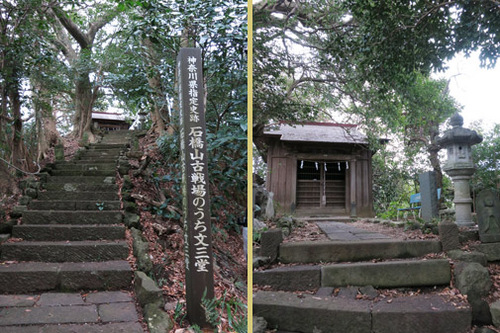

石橋山の合戦で

頼朝軍の先陣となって討ち死にした

義忠の佐奈田与一を祀っているのが

合戦場の一角に建立された「佐奈田霊社」。

ちなみに与一が戦いのさなか

喉に“たん”がからんで声が出せなくなり

味方の援護を受けられずに

討たれてしまったという伝えから

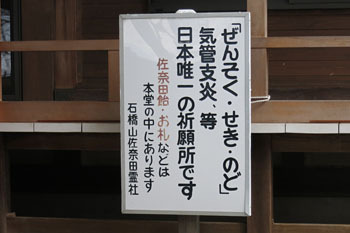

ここ佐奈田霊社は

咳やぜんそく、気管支炎の疾病治癒に

ご利益があるそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

そんな佐奈田霊社のすぐ近くで

私が次にやってきたのは

こんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

ここでも線路脇の斜面に

“おかめ桜”のピンクが見えますね。

(o ̄∇ ̄o)ピンク

丘の上から相模湾の眺望が楽しめる

ウォーキングコースとして

小田原市が設定されており

(早川・片浦ウォーキングトレイル)

散策に訪れる人も見かけます。

テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘

根府川から早川までコースを歩いたら

約11キロもあるのか。

ウォーキングコースのみどころが

「石橋山古戦場跡」。

平氏追討の命令を受けた源頼朝が

伊豆から鎌倉へ向かう途中にある石橋山で

3000におよぶ平家軍と300の頼朝軍が対戦。

10倍を超える敵の軍勢に頼朝軍は敗れました。

これが当地を戦場とした“石橋山の合戦”です。

(・o・*)ホホゥ

石橋山の合戦で

頼朝軍の先陣となって討ち死にした

義忠の佐奈田与一を祀っているのが

合戦場の一角に建立された「佐奈田霊社」。

ちなみに与一が戦いのさなか

喉に“たん”がからんで声が出せなくなり

味方の援護を受けられずに

討たれてしまったという伝えから

ここ佐奈田霊社は

咳やぜんそく、気管支炎の疾病治癒に

ご利益があるそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

そんな佐奈田霊社のすぐ近くで

私が次にやってきたのは

こんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

ここでも線路脇の斜面に

“おかめ桜”のピンクが見えますね。

(o ̄∇ ̄o)ピンク

ウォーキングコース(早川・片浦ウォーキングトレイル)にも設定されている、みかん畑の農道を早川のほうへと歩き進んで テクテク…ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘、その道中にある史跡の「石橋山古戦場跡」や「佐奈田霊社」などへ立ち寄ったのち (*゚ェ゚)フムフム、二カ所目となる次の撮影ポイントへとやってきました (・ω・)トーチャコ。

先ほどE257系の「踊り子」などを撮影した最初の場所(以降、“踊り子アングル”と称すw)よりは高度が低いものの、やはりここも丘の上から俯瞰で線路を見下ろすことができ、その背景には海が広がります (「゚ー゚)ドレドレ。そして傍らの斜面(みかん畑)にはこちらでも“おかめ桜”がピンク色の花をたくさん咲かせていて、それを列車と絡めて撮ることができそう (・∀・)イイネ。

「マリンエクスプレス踊り子」はまだだけど、少し待ったところで下り線にはこの列車が現れました (=゚ω゚=*)ンン!?。

先ほどE257系の「踊り子」などを撮影した最初の場所(以降、“踊り子アングル”と称すw)よりは高度が低いものの、やはりここも丘の上から俯瞰で線路を見下ろすことができ、その背景には海が広がります (「゚ー゚)ドレドレ。そして傍らの斜面(みかん畑)にはこちらでも“おかめ桜”がピンク色の花をたくさん咲かせていて、それを列車と絡めて撮ることができそう (・∀・)イイネ。

「マリンエクスプレス踊り子」はまだだけど、少し待ったところで下り線にはこの列車が現れました (=゚ω゚=*)ンン!?。

なごみ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

車体に茶色・・・いや、独特な“漆色”を纏って重厚感を醸し出しているのは、“ハイグレード車両”のE655系「和(なごみ)」ではありませんか ( ̄∇ ̄*)ナゴミキャンベル。

全車(全席)がハイクラス(グリーン車)で編成された当系は、定期運用および増発的な臨時列車に使われることはなく、プレミアムツアーなどの団体専用列車として運行することが多く、また、時には天皇陛下が地方へ巡幸される際にお乗りになる“お召列車”にもなる車両で(その際は中間に貴賓車的な特別車両を組み込む)、わずか一本(一編成)しか存在しないレアなもの (*・`o´・*)ホ─。

ちなみにこの神出鬼没(?)な「なごみ」を私は狙って撮影するより、たまたま撮影ポイントなどで遭遇することがけっこう多いのですが(ホント、ちょくちょく逢うのよねw)(=゚ω゚)ノ゙ヤア、都内の品川から伊豆の河津へと向かう“河津桜観賞のツアー列車”として東海道線(から伊東線、伊豆急線へ直通)に設定された今回の運行は事前に情報を把握しており、このあとの「マリンエクスプレス踊り子」とあわせて撮影に臨んでみました (^_[◎]oパチリ。当列車のツアーが目的とする“河津桜”ではないけど、“おかめ桜”とのコラボでこのプレミアムトレインが撮れたのは嬉しい収穫 ъ(゚Д゚)ナイス。

ただしこの場所、“おかめ桜”はさっきの“踊り子アングル”より花が多くてピンクにボリュームを感じるし、構図の向かって右手にはご当地らしいみかん畑が、さらに左手には海も広く入れられるのですが、個人的に何となく画が雑然とした印象を受けます (゚ペ)ウーン…。私はやっぱり桜色をそっと添えたような“踊り子アングル”のほうが好みだったかなぁ・・・。

そんなワケで、いちばんのお目当てである「マリンエクスプレス踊り子」の撮影は、もう一度 “踊り子アングル”に戻ることとしました モドル…((((o* ̄-)o 。なお、“なごみアングル”から“踊り子アングル”への移動距離は大したこと無いけど、アップダウンが激しくてけっこうキツい歩きなのよね(急な坂を下って、上って、下って、また上るwww)ε〜ε〜ε〜(((;;´Д`)ヒィヒィ…。

車体に茶色・・・いや、独特な“漆色”を纏って重厚感を醸し出しているのは、“ハイグレード車両”のE655系「和(なごみ)」ではありませんか ( ̄∇ ̄*)ナゴミキャンベル。

全車(全席)がハイクラス(グリーン車)で編成された当系は、定期運用および増発的な臨時列車に使われることはなく、プレミアムツアーなどの団体専用列車として運行することが多く、また、時には天皇陛下が地方へ巡幸される際にお乗りになる“お召列車”にもなる車両で(その際は中間に貴賓車的な特別車両を組み込む)、わずか一本(一編成)しか存在しないレアなもの (*・`o´・*)ホ─。

ちなみにこの神出鬼没(?)な「なごみ」を私は狙って撮影するより、たまたま撮影ポイントなどで遭遇することがけっこう多いのですが(ホント、ちょくちょく逢うのよねw)(=゚ω゚)ノ゙ヤア、都内の品川から伊豆の河津へと向かう“河津桜観賞のツアー列車”として東海道線(から伊東線、伊豆急線へ直通)に設定された今回の運行は事前に情報を把握しており、このあとの「マリンエクスプレス踊り子」とあわせて撮影に臨んでみました (^_[◎]oパチリ。当列車のツアーが目的とする“河津桜”ではないけど、“おかめ桜”とのコラボでこのプレミアムトレインが撮れたのは嬉しい収穫 ъ(゚Д゚)ナイス。

ただしこの場所、“おかめ桜”はさっきの“踊り子アングル”より花が多くてピンクにボリュームを感じるし、構図の向かって右手にはご当地らしいみかん畑が、さらに左手には海も広く入れられるのですが、個人的に何となく画が雑然とした印象を受けます (゚ペ)ウーン…。私はやっぱり桜色をそっと添えたような“踊り子アングル”のほうが好みだったかなぁ・・・。

そんなワケで、いちばんのお目当てである「マリンエクスプレス踊り子」の撮影は、もう一度 “踊り子アングル”に戻ることとしました モドル…((((o* ̄-)o 。なお、“なごみアングル”から“踊り子アングル”への移動距離は大したこと無いけど、アップダウンが激しくてけっこうキツい歩きなのよね(急な坂を下って、上って、下って、また上るwww)ε〜ε〜ε〜(((;;´Д`)ヒィヒィ…。

一カ所目の撮影ポイントへ戻ると

そのタイミングで通過したのは

観光列車的な要素が高くて

特急「踊り子」の豪華版といえる

E261系の特急「サフィール踊り子」。

( ̄  ̄*)サフィール

その様子を丘の上のおかめ桜が眺めます。

▲東海道本線 早川-根府川

そのタイミングで通過したのは

観光列車的な要素が高くて

特急「踊り子」の豪華版といえる

E261系の特急「サフィール踊り子」。

( ̄  ̄*)サフィール

その様子を丘の上のおかめ桜が眺めます。

▲東海道本線 早川-根府川

ところで、本日運行するE259系の「マリンエクスプレス踊り子」は一般的な特急列車や臨時列車(いわゆる多客臨)ではなく、あくまでもそのイメージを再現(復刻)した企画のツアー列車(団体列車)であり (゚ー゚*)ダンリン、当列車に乗車できるのはツアーイベントの参加者のみなので、詳細な運転時刻は一般向けに公表されていません ( ̄b ̄)シークレット? 。

とりあえず私が事前に知っていたのは、ツアー告知の概要に記されていた大まかなものでしかなかったのですが(10時半ごろにイベント開始)、同好の士(鉄ちゃん)がSNSにあげてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、ちょうど私が“踊り子アングル”のほうへと戻ってきた頃(12時ごろ)に当該列車は始発駅に設定された大船を発車して、いま東海道線をこちらのほうへと下ってきているらしい ...(((o*・ω・)o。大船から根府川まで「踊り子」などの所要時間を参考にするとだいたい40〜50分くらいかな? σ(゚・゚*)ンー…。

私がいるこの場所はマイナーな撮影ポイントではないハズだけど、ほかに同業者は誰も現れずに一人だけで待つことしばし (・ω・)ポツン。やがて通過の目安としていた頃合いに、列車の接近を知らせる踏切の鳴動が丘の上からでも確認できました (゚∀゚)オッ!。

とりあえず私が事前に知っていたのは、ツアー告知の概要に記されていた大まかなものでしかなかったのですが(10時半ごろにイベント開始)、同好の士(鉄ちゃん)がSNSにあげてくれた目撃情報によると []o(・_・*)ドレドレ、ちょうど私が“踊り子アングル”のほうへと戻ってきた頃(12時ごろ)に当該列車は始発駅に設定された大船を発車して、いま東海道線をこちらのほうへと下ってきているらしい ...(((o*・ω・)o。大船から根府川まで「踊り子」などの所要時間を参考にするとだいたい40〜50分くらいかな? σ(゚・゚*)ンー…。

私がいるこの場所はマイナーな撮影ポイントではないハズだけど、ほかに同業者は誰も現れずに一人だけで待つことしばし (・ω・)ポツン。やがて通過の目安としていた頃合いに、列車の接近を知らせる踏切の鳴動が丘の上からでも確認できました (゚∀゚)オッ!。

「マリンエクスプレス踊り子」の復刻運転で

海が望める西湘の鉄路を久しぶりに走る

N’EXカラーのE259系。

まもなく見納めとなるこの出で立ちに

おかめ桜がそっと惜別の花を添えます。

▲東海道本線 早川-根府川

海が望める西湘の鉄路を久しぶりに走る

N’EXカラーのE259系。

まもなく見納めとなるこの出で立ちに

おかめ桜がそっと惜別の花を添えます。

▲東海道本線 早川-根府川

マリンエクスプレスのN’EXが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

海辺の入り組んだ地形に敷かれたダイナミックな曲線で、しなやかな弧を描くように走りゆくE259系の「マリンエクスプレス踊り子」。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。他形式にあまり例がない気がするのですが、実は屋根の上まで赤く塗られているのが当系の特徴で (゚ー゚*)アカ、アングルに写し込んだ“おかめ桜”のピンク色とともに、きょうの冴えない曇天でも情景に色味を差してくれました (・∀・)イイネ。

高台からの俯瞰撮影という遠景ではぶっちゃけ、旧デザインでも新デザインでもパッと見はあまり変わらないように思えるけど (´・ω`・)エッ?、まずは(?)このいかにも東海道線らしい西湘(西湘南地域)の景色でふだんは入線しないE259系が撮れ、さらにそこへ花を咲かせた“おかめ桜”という早春の季節感を添えることもできて、満足のいく一枚が残せたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。個人的にはやっぱり二カ所目の“なごみアングル”よりこっちのほう好みなので、戻ってきてよかった (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪

海辺の入り組んだ地形に敷かれたダイナミックな曲線で、しなやかな弧を描くように走りゆくE259系の「マリンエクスプレス踊り子」。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。他形式にあまり例がない気がするのですが、実は屋根の上まで赤く塗られているのが当系の特徴で (゚ー゚*)アカ、アングルに写し込んだ“おかめ桜”のピンク色とともに、きょうの冴えない曇天でも情景に色味を差してくれました (・∀・)イイネ。

高台からの俯瞰撮影という遠景ではぶっちゃけ、旧デザインでも新デザインでもパッと見はあまり変わらないように思えるけど (´・ω`・)エッ?、まずは(?)このいかにも東海道線らしい西湘(西湘南地域)の景色でふだんは入線しないE259系が撮れ、さらにそこへ花を咲かせた“おかめ桜”という早春の季節感を添えることもできて、満足のいく一枚が残せたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。個人的にはやっぱり二カ所目の“なごみアングル”よりこっちのほう好みなので、戻ってきてよかった (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪

引き続き次にやってきたのは

こんなところ。

今度は線路際の撮影ポイントです。

このあたりは柵が低くて撮りやすい。

(・∀・)イイネ

(もちろん安全に撮影できる範囲を

しっかりと意識しています

\_(`・д・)ココ重要)

▲東海道本線 根府川-早川(後追い)

こんなところ。

今度は線路際の撮影ポイントです。

このあたりは柵が低くて撮りやすい。

(・∀・)イイネ

(もちろん安全に撮影できる範囲を

しっかりと意識しています

\_(`・д・)ココ重要)

▲東海道本線 根府川-早川(後追い)

さて、臨時特急として運行されていた本来の「マリンエクスプレス踊り子」は、東海道線から伊東線、伊豆急線へと直通する伊豆急下田ゆきでしたが、今回のツアーは下り列車の運転を東海道線の熱海までとしています ( ̄  ̄*)アタミ。私が下車した根府川は熱海の3駅手前(上り方)に位置しているため、熱海で折り返す上り運転のツアー列車(このあとは熱海から国府津へ向かう)は程なくしてここに戻ってくるハズ (・o・*)ホホゥ。

そこで私は丘の上の“踊り子アングル”から足早に坂を下り、これまで高台から見下ろしていたカーブする線路の脇へと移動してきました ...(((o*・ω・)o。そこからは列車の車両を主体としたものが撮れるため、今度はE259系の“旧デザイン”を記録するようなカットを狙ってみたいと思います (・∀・)イイネ。

さすがにこの場所はすでに何人かの同業者が先におられましたが (*・ω・)ノ゙チワッス、想定していたほど多くはなく(10人くらいだったかな?)、私も好みの立ち位置を難なくキープできました ε-(´∇`*)ホッ。

そこで私は丘の上の“踊り子アングル”から足早に坂を下り、これまで高台から見下ろしていたカーブする線路の脇へと移動してきました ...(((o*・ω・)o。そこからは列車の車両を主体としたものが撮れるため、今度はE259系の“旧デザイン”を記録するようなカットを狙ってみたいと思います (・∀・)イイネ。

さすがにこの場所はすでに何人かの同業者が先におられましたが (*・ω・)ノ゙チワッス、想定していたほど多くはなく(10人くらいだったかな?)、私も好みの立ち位置を難なくキープできました ε-(´∇`*)ホッ。

トンネルを抜けてきた

E257系の特急「踊り子」が

カーブを力走。

( ̄  ̄*)ニゴナナ

貫通型の当系(2100番台)特有の

縦書き・・・いや、斜め書き(?)な

愛称表示にシブさを覚えます。

(´w`*)シブイ

▲東海道本線 根府川-早川

E257系の特急「踊り子」が

カーブを力走。

( ̄  ̄*)ニゴナナ

貫通型の当系(2100番台)特有の

縦書き・・・いや、斜め書き(?)な

愛称表示にシブさを覚えます。

(´w`*)シブイ

▲東海道本線 根府川-早川

まずはE257系の特急「踊り子」で試し撮り (^_[◎]oパチリ。

ここは線路脇の道路から望遠レンズを装着したカメラで覗くと シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、カーブを切って向かってくる上り列車を正面がちに狙えて、なかなか迫力が感じられます (゚∀゚*)オオッ!。

なお、タイミングがいいのか悪いのか、カーブの内側となる下り線のほうでは保線員さんによる線路点検のような作業が行われており (σ゚д゚)σヨシッ!、これが若い頃の私だったら車両主体の写真に保線作業員といえども人が写り込むのを嫌って、撮影場所を移動していたかもしれませんが (´〜`)ウーン、ある程度の歳を重ねてこの趣味(撮り鉄)も長くなってきた最近では、むしろ保線作業などもまた鉄道情景のひとつだと割り切れるようになった気がします (-`ω´-*)ウム。なので、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」のときに保線員がいるとしても、もしくは作業が終わって撤収したとしても、どちらだって構いません ヾノ・∀・*)カメヘン、カメヘン。

そんな保線員(監視員)のかたが携帯しているトランシーバーが発する、『トーカイドー、ノボリ、セッキン(東海道上り接近)』という注意を促す鉄道無線の音声が私の耳にも聞こえました (°ω°*)セッキン!。

ここは線路脇の道路から望遠レンズを装着したカメラで覗くと シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、カーブを切って向かってくる上り列車を正面がちに狙えて、なかなか迫力が感じられます (゚∀゚*)オオッ!。

なお、タイミングがいいのか悪いのか、カーブの内側となる下り線のほうでは保線員さんによる線路点検のような作業が行われており (σ゚д゚)σヨシッ!、これが若い頃の私だったら車両主体の写真に保線作業員といえども人が写り込むのを嫌って、撮影場所を移動していたかもしれませんが (´〜`)ウーン、ある程度の歳を重ねてこの趣味(撮り鉄)も長くなってきた最近では、むしろ保線作業などもまた鉄道情景のひとつだと割り切れるようになった気がします (-`ω´-*)ウム。なので、お目当ての「マリンエクスプレス踊り子」のときに保線員がいるとしても、もしくは作業が終わって撤収したとしても、どちらだって構いません ヾノ・∀・*)カメヘン、カメヘン。

そんな保線員(監視員)のかたが携帯しているトランシーバーが発する、『トーカイドー、ノボリ、セッキン(東海道上り接近)』という注意を促す鉄道無線の音声が私の耳にも聞こえました (°ω°*)セッキン!。

今回は保線員さんとご一緒に(?)

にぎやかなお迎えで

“N’EX”、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

黒色が引き締める

凛々しいE259系のフロントマスク。

そこには“N’EX”のロゴマークとともに

「マリンエクスプレス踊り子」の

エンブレムも金色に輝いています。

(゚∀゚*)オオッ!

▲東海道本線 根府川-早川

にぎやかなお迎えで

“N’EX”、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

黒色が引き締める

凛々しいE259系のフロントマスク。

そこには“N’EX”のロゴマークとともに

「マリンエクスプレス踊り子」の

エンブレムも金色に輝いています。

(゚∀゚*)オオッ!

▲東海道本線 根府川-早川

正面からマリンエクスプレス踊り子が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

線路上にいる作業員さんへの合図とする警笛で、ミュージックホーンを鳴らしながらトンネルを抜けてきたE259系・Ne022編成 (o ̄∇ ̄o)ピポパポ♪。その見慣れた旧デザインの前面には「マリンエクスプレス踊り子」の運転時に施されていた金色のエンブレムが丁寧に再現されており、それを掲げた当系の表情はどこか誇らしげに見えます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

正直、デザインがリニューアルされるまでとくに意識したことはなかったけど、あらためて見るオリジナルカラー(旧デザイン)は赤、白、黒のバランスが絶妙で、さらに英文字をタテにした“N’EX”のロゴマークもしっくりとハマり、カッコいいデザインだったんだなぁ・・・(´ー`)シミジミ。これがもうまもなく見られなくなるのは、ちょっと惜しい気がしますね σ(・∀・`)ウーン…。

線路上にいる作業員さんへの合図とする警笛で、ミュージックホーンを鳴らしながらトンネルを抜けてきたE259系・Ne022編成 (o ̄∇ ̄o)ピポパポ♪。その見慣れた旧デザインの前面には「マリンエクスプレス踊り子」の運転時に施されていた金色のエンブレムが丁寧に再現されており、それを掲げた当系の表情はどこか誇らしげに見えます 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

正直、デザインがリニューアルされるまでとくに意識したことはなかったけど、あらためて見るオリジナルカラー(旧デザイン)は赤、白、黒のバランスが絶妙で、さらに英文字をタテにした“N’EX”のロゴマークもしっくりとハマり、カッコいいデザインだったんだなぁ・・・(´ー`)シミジミ。これがもうまもなく見られなくなるのは、ちょっと惜しい気がしますね σ(・∀・`)ウーン…。

振り返って後ろ姿もパチリ。

(^_[◎]oパチリ

最後の一本となった旧デザインのE259系。

当編成がいつリニューアルするのか

詳しくはわからないけど

おそらく私にとっては

これが見納めになりそうです。

サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~

▲東海道本線 早川-根府川(後追い)

(^_[◎]oパチリ

最後の一本となった旧デザインのE259系。

当編成がいつリニューアルするのか

詳しくはわからないけど

おそらく私にとっては

これが見納めになりそうです。

サヨナラ~(´;ω;)ノ~~~

▲東海道本線 早川-根府川(後追い)

高台からの遠景で眺めた往路の下り列車に対し、その折り返しとなる復路の上り列車では“N’EX”の旧デザインと「マリンエクスプレス踊り子」のエンブレムなどディテールがよくわかるように撮れて (^_[◎]oパチリ、個人的に納得のいく記録を残すことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、保線作業員さんのエキストラ出演(?)にも感謝です(いやいや、重要なお仕事の最中に失礼いたしました m(_ _)m)。

カーブを切って走り去る“N’EX”の後ろ姿を見送って、撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

カーブを切って走り去る“N’EX”の後ろ姿を見送って、撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

デザインのリニューアルがすすむ「成田エクスプレス」のE259系 (゚ー゚*)ネックス。

その”旧デザイン”で最後の一本となった編成を使用し、東海道線にて一日限りの復刻運転が行なわれた「マリンエクスプレス踊り子」は、あいにく日差しに恵まれない曇天での撮影ではあったものの (-ω-;*)ドングモリ、情景的な狙いの往路では沿線に咲いていた“おかめ桜”の艶やかな花色に早春という今の季節感を表すことができ (*’∀’*)オカメ♪、車両を主体とした復路では天候をあまり意識せずに旧デザインの特徴がよくわかるアングルで撮れて (^_[◎]oパチリ、何カ所か歩いて巡ったところでの撮影を楽しみながら満足のいく成果が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

それにしても、E259系という車両自体が引退するわけではないけれど、まさかオリジナルカラー(旧デザイン)がもう見られなくなるとは思いもせず (´・ω…:.;::..キエル…..、撮り鉄としてどんなものでも日頃の記録が大事なのだとあらためて考えさせられます (-`ω´-*)ウム。本番前の適当な試し撮りとしているような列車なども、いずれは貴重なカットとなるのかもしれませんね(ちなみに冒頭で紹介したモノサクでのE259系は、当時のお目当てだった総武本線113系の試し撮りでしたw)。

さて、せっかく根府川まで来たのなら、帰りに小田原へ寄ってキンメ・・・は、お高くて贅沢なので、アジフライでも食べていきますか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。

その”旧デザイン”で最後の一本となった編成を使用し、東海道線にて一日限りの復刻運転が行なわれた「マリンエクスプレス踊り子」は、あいにく日差しに恵まれない曇天での撮影ではあったものの (-ω-;*)ドングモリ、情景的な狙いの往路では沿線に咲いていた“おかめ桜”の艶やかな花色に早春という今の季節感を表すことができ (*’∀’*)オカメ♪、車両を主体とした復路では天候をあまり意識せずに旧デザインの特徴がよくわかるアングルで撮れて (^_[◎]oパチリ、何カ所か歩いて巡ったところでの撮影を楽しみながら満足のいく成果が得られました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

それにしても、E259系という車両自体が引退するわけではないけれど、まさかオリジナルカラー(旧デザイン)がもう見られなくなるとは思いもせず (´・ω…:.;::..キエル…..、撮り鉄としてどんなものでも日頃の記録が大事なのだとあらためて考えさせられます (-`ω´-*)ウム。本番前の適当な試し撮りとしているような列車なども、いずれは貴重なカットとなるのかもしれませんね(ちなみに冒頭で紹介したモノサクでのE259系は、当時のお目当てだった総武本線113系の試し撮りでしたw)。

さて、せっかく根府川まで来たのなら、帰りに小田原へ寄ってキンメ・・・は、お高くて贅沢なので、アジフライでも食べていきますか (〃゚¬゚〃)ジュルリ。

根府川1402-(東海道1882E)-小田原1409

小田原1513-(小田急1158急行)-新宿1643

小田原1513-(小田急1158急行)-新宿1643

まもなく消滅する(であろう)

“N’EXイメージ”の

E259系オリジナルカラー。

(゚ー゚*)ネックス

でもひょっとしたらいつの日かまた

イベント(有料撮影会)などで

復刻されるのかな?笑

(; ̄▽ ̄)アリソウ…

▲17.12.5 山手線(湘南新宿ライン) 新宿

“N’EXイメージ”の

E259系オリジナルカラー。

(゚ー゚*)ネックス

でもひょっとしたらいつの日かまた

イベント(有料撮影会)などで

復刻されるのかな?笑

(; ̄▽ ̄)アリソウ…

▲17.12.5 山手線(湘南新宿ライン) 新宿

なお更新日のきょうは

2/22で“猫の日”ですが

(=^・ω・^=) ニャア

拙ブログ的には本記事で取り上げた

最後の旧デザインである

E259系“Ne022編成”にちなんだものですw

2/22で“猫の日”ですが

(=^・ω・^=) ニャア

拙ブログ的には本記事で取り上げた

最後の旧デザインである

E259系“Ne022編成”にちなんだものですw

2024-02-22 22:22

身延線・・・373系 特急「ふじかわ」撮影記 [鉄道写真撮影記]

カラッカラに乾いた乾燥注意報が気になるものの(火の用心!)、年明けからずっと晴天続きの関東地方 (´▽`*)イイテンキ♪。

都内の仕事場へ向かうのに私が乗る高架線を走る通勤電車(中央線ね)の窓からは、西のほうに富士山のお姿がクッキリと遥拝できました (「゚ー゚)フジサン。やはり冠雪した冬富士はとくに美しく、それを見ると“撮り鉄”の私としては富士山を背景にした列車の写真が撮りたくなります ((o(゙ε゙)o))ウズウズ。

んじゃ、縁起物でもある富士山へ新年のごあいさつを兼ねて、週末はそちらの方にお出かけしてみましょうか (・∀・)イイネ。

1月6日(土)

都内の仕事場へ向かうのに私が乗る高架線を走る通勤電車(中央線ね)の窓からは、西のほうに富士山のお姿がクッキリと遥拝できました (「゚ー゚)フジサン。やはり冠雪した冬富士はとくに美しく、それを見ると“撮り鉄”の私としては富士山を背景にした列車の写真が撮りたくなります ((o(゙ε゙)o))ウズウズ。

んじゃ、縁起物でもある富士山へ新年のごあいさつを兼ねて、週末はそちらの方にお出かけしてみましょうか (・∀・)イイネ。

1月6日(土)

今シーズンは暖冬とはいえ、まだ夜明け前の5時半はやはり寒くて頬や耳、鼻が冷たい {{{(>_<+)}}}サブッ!。そんな暗い時間に東京から東海道線の沼津(ぬまづ)ゆき下り普通列車に乗って西進します ...(((o*・ω・)o。

都内から富士山のほうへ鉄道で向かう場合、“東海道本線(東海道新幹線)で静岡県”か“中央本線で山梨県”という二通りにざっくりと分けられますが、今旅の私は前者を選びました (* ̄  ̄)シゾーカ。

都内から富士山のほうへ鉄道で向かう場合、“東海道本線(東海道新幹線)で静岡県”か“中央本線で山梨県”という二通りにざっくりと分けられますが、今旅の私は前者を選びました (* ̄  ̄)シゾーカ。

東京を5時半に出た東海道線は今の時期

西湘の相模湾に沿って走るあたりでちょうど

日の出を迎えます。

(゚∀゚)オッ!

水平線上にはちょっと雲が湧いているけど

きょうもいいお天気になりそうですね。

富士山の見え具合はどうかな?

▲▲東海道本線 早川-根府川

▲東海道本線 根府川

(いずれも車窓から)

西湘の相模湾に沿って走るあたりでちょうど

日の出を迎えます。

(゚∀゚)オッ!

水平線上にはちょっと雲が湧いているけど

きょうもいいお天気になりそうですね。

富士山の見え具合はどうかな?

▲▲東海道本線 早川-根府川

▲東海道本線 根府川

(いずれも車窓から)

出かける前(昨夜)にテレビやネットでチェックしてきた天気予報によると、関東や東海地方はここ数日に続いてきょうも“晴れ”となっています ( ̄∇ ̄)ハレ。ただし、それで安心しきれないのが山をのぞむ撮影 (´・ω`・)エッ?。たとえその地域が青空の広がる晴天であっても、山のまわりにもくもくと湧きだした雲が山頂を隠してしまうのはよくあることで、実際に自分の目で山の状況を確認するまでは何とも言えません (-`ω´-*)ウム。

東海道線だとまず小田原の手前あたりで車窓から富士山が望めるハズですが、今の時間はまだ薄暗くてよくわからない (≡”≡*)クライ。小田原を過ぎると相模湾の海沿いを走るようになる当線からは箱根の山に隠されて富士山がしばらく見えず、ちょっとモヤモヤした気分で乗り進みます (´〜`)ウーン。

東海道線だとまず小田原の手前あたりで車窓から富士山が望めるハズですが、今の時間はまだ薄暗くてよくわからない (≡”≡*)クライ。小田原を過ぎると相模湾の海沿いを走るようになる当線からは箱根の山に隠されて富士山がしばらく見えず、ちょっとモヤモヤした気分で乗り進みます (´〜`)ウーン。

沼津で静岡ゆき普通列車に乗り継ぎ。

ボックスシートを備えた

セミクロスシート仕様の313系です。

(o ̄∇ ̄o)ボックス

このあたりの区間(熱海〜浜松)は少し前まで

ロングシートの211系ばっかだったけど

最近はセミクロスの313系が増えている印象で

個人的に嬉しいことです

(編成も3両だったものから

5両になった列車が多くなったね)。

▲東海道本線 沼津

ボックスシートを備えた

セミクロスシート仕様の313系です。

(o ̄∇ ̄o)ボックス

このあたりの区間(熱海〜浜松)は少し前まで

ロングシートの211系ばっかだったけど

最近はセミクロスの313系が増えている印象で

個人的に嬉しいことです

(編成も3両だったものから

5両になった列車が多くなったね)。

▲東海道本線 沼津

次に車窓から富士山がチェックできるのは、熱海の先にある長〜いトンネル(全長7,804mの丹那トンネル)を抜けたあとの三島付近 ( ̄  ̄*)ミシマ。そこを通過するころには日が昇ってじゅうぶんに明るくなっています。

はたして車窓に映し出されたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!

はたして車窓に映し出されたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!

雲ひとつない青空のもとで

優雅にそびえる富士の山。

(゚ー゚*)フジ

ちなみに三島や沼津あたりでも

すでに富士山はチラ見できましたが

建物が多い街なかより少しひらけた

この東田子の浦付近が

車窓からの富士山は撮りやすい。

(^_[◎]oパチリ

▲東海道本線 原-東田子の浦(車窓から)

優雅にそびえる富士の山。

(゚ー゚*)フジ

ちなみに三島や沼津あたりでも

すでに富士山はチラ見できましたが

建物が多い街なかより少しひらけた

この東田子の浦付近が

車窓からの富士山は撮りやすい。

(^_[◎]oパチリ

▲東海道本線 原-東田子の浦(車窓から)

ふじさん、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

神経質なまでに雲の湧きあがりを懸念していた私をあざ笑うかのように、きょうの富士山は頂までスッキリと美しい姿をみせていました (゚∀゚*)オオッ!。それを見てとりあえず(?)ホッと安堵します ε-(´∇`*)ホッ(のちに雲が湧くかもしれないけど)。

この好条件の富士山がきれいに撮れるような場所を目指して、私が富士で東海道線から乗り換えたのは身延線(みのぶせん)ノリカエ…((((o* ̄-)o。

神経質なまでに雲の湧きあがりを懸念していた私をあざ笑うかのように、きょうの富士山は頂までスッキリと美しい姿をみせていました (゚∀゚*)オオッ!。それを見てとりあえず(?)ホッと安堵します ε-(´∇`*)ホッ(のちに雲が湧くかもしれないけど)。

この好条件の富士山がきれいに撮れるような場所を目指して、私が富士で東海道線から乗り換えたのは身延線(みのぶせん)ノリカエ…((((o* ̄-)o。

身延線は東海道本線と接する静岡県富士市の富士を起点に、富士宮、内船(うつぶな)、身延、下部温泉(しもべおんせん)、甲斐岩間(かいいわま)、鰍沢口(かじかさわぐち)、市川大門(いちかわだいもん)、東花輪(ひがしはなわ)など、おもに富士川の左岸(東岸)地域に所在する各駅を経て静岡県から山梨県へと北上し、中央本線と接する山梨県甲府市の甲府へといたる88.4キロの路線 (・o・*)ホホゥ。

いわゆるローカル線を表す“地方交通線”に分類されるものの、全線が直流電化されて特急列車も定期運行しており、また静岡側の富士〜西富士宮、山梨側の鰍沢口〜甲府における市街地区間の輸送密度と運行本数をみると、地方交通線より重要度の高い“亜幹線”という印象が強いでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。ただし西富士宮〜鰍沢口のあいだは運行本数が極端に少なくて、景色的にものどかなローカル線の風情が漂います (´ー`)マターリ。ちなみに昨春(2023年)に私が撮影へ訪れた、桜がきれいな駅の塩之沢(しおのさわ)はその閑散区間にあり、身延線を旅するのはそのとき以来のこと。

いわゆるローカル線を表す“地方交通線”に分類されるものの、全線が直流電化されて特急列車も定期運行しており、また静岡側の富士〜西富士宮、山梨側の鰍沢口〜甲府における市街地区間の輸送密度と運行本数をみると、地方交通線より重要度の高い“亜幹線”という印象が強いでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。ただし西富士宮〜鰍沢口のあいだは運行本数が極端に少なくて、景色的にものどかなローカル線の風情が漂います (´ー`)マターリ。ちなみに昨春(2023年)に私が撮影へ訪れた、桜がきれいな駅の塩之沢(しおのさわ)はその閑散区間にあり、身延線を旅するのはそのとき以来のこと。

ボックスシートの窓側をキープして

車窓から富士山を眺めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

場所(区間)によって

富士山が見える側は異なるけど

甲府方面へ進む下り列車なら

向かって右席のほうが見やすいかな。

(ただし列車によっては

ロングシートの場合もあります)

▲身延線 富士-柚木

車窓から富士山を眺めます。

(「゚ー゚)ドレドレ

場所(区間)によって

富士山が見える側は異なるけど

甲府方面へ進む下り列車なら

向かって右席のほうが見やすいかな。

(ただし列車によっては

ロングシートの場合もあります)

▲身延線 富士-柚木

そんな身延線は富士山麓の西側を南北方向に敷かれており、とくに路線前半の富士から沼久保(ぬまくぼ)のあたりにかけては天候条件がよいと車窓よりその雄大な山容がきれいに望めて、屈指の“富嶽鉄景”に挙げられます (・∀・)イイネ。

お伝えしたとおり雲ひとつない快晴に恵まれたきょうは絶好の“富士山日和” ъ(゚Д゚)ナイス。これは沿線での撮影にもおのずと期待が高まるというものです (*´v`*)ワクワク♪。

お伝えしたとおり雲ひとつない快晴に恵まれたきょうは絶好の“富士山日和” ъ(゚Д゚)ナイス。これは沿線での撮影にもおのずと期待が高まるというものです (*´v`*)ワクワク♪。

入山瀬(いりやませ)は

駅前の自動車教習所越しに富士山が。

(゚ー゚*)フジ

▲身延線 入山瀬(車窓から)

富士根はまさにその名の通り

ホームから富士山ビュー。

(゚ー゚*)フジ

このあたり(富士〜富士宮)では

ほぼ各駅から富士山が望めるので

それぞれ途中下車して見比べるのも

面白いかも知れませんね。

▲身延線 富士根(車窓から)

静岡県富士宮市の中心駅で

富士山本宮浅間大社の最寄駅である

富士宮。

(゚ー゚*)フジノミヤ

写真には写っていませんが

当駅のホームからも角度によっては

富士山を見ることができます。

▲身延線 富士宮(車窓から)

富士宮を発車した列車からは

朱の大鳥居と富士山という

ありがたみのある車窓景色が見られます。

(゚∀゚)オッ!

ちなみにこの大鳥居は

富士山世界遺産センターの横に建つ

富士山本宮浅間大社の一之鳥居(第一鳥居)。

▲身延線 富士宮-西富士宮(車窓から)

富士宮の次駅で

同市内に所在する西富士宮。

ここから先(下り方)の身延線は

列車の運行本数が減ります。

私が座った席の窓からはちょうど

その下り方面の時刻表が確認できました。

(*゚ェ゚)フムフム

▲身延線 西富士宮(車窓から)

駅前の自動車教習所越しに富士山が。

(゚ー゚*)フジ

▲身延線 入山瀬(車窓から)

富士根はまさにその名の通り

ホームから富士山ビュー。

(゚ー゚*)フジ

このあたり(富士〜富士宮)では

ほぼ各駅から富士山が望めるので

それぞれ途中下車して見比べるのも

面白いかも知れませんね。

▲身延線 富士根(車窓から)

静岡県富士宮市の中心駅で

富士山本宮浅間大社の最寄駅である

富士宮。

(゚ー゚*)フジノミヤ

写真には写っていませんが

当駅のホームからも角度によっては

富士山を見ることができます。

▲身延線 富士宮(車窓から)

富士宮を発車した列車からは

朱の大鳥居と富士山という

ありがたみのある車窓景色が見られます。

(゚∀゚)オッ!

ちなみにこの大鳥居は

富士山世界遺産センターの横に建つ

富士山本宮浅間大社の一之鳥居(第一鳥居)。

▲身延線 富士宮-西富士宮(車窓から)

富士宮の次駅で

同市内に所在する西富士宮。

ここから先(下り方)の身延線は

列車の運行本数が減ります。

私が座った席の窓からはちょうど

その下り方面の時刻表が確認できました。

(*゚ェ゚)フムフム

▲身延線 西富士宮(車窓から)

ずっと車窓に見えている(と言っても過言ではない)富士山を贅沢に眺めながら進むこと20分ほどで、列車は沿線最大の街である富士宮市の富士宮に停車 (゚ー゚*)フジノミヤ。そして富士宮の次駅で同市内に所在する西富士宮は身延線の運行上の境界駅となっており、富士〜西富士宮は普通列車が日中でもおおむね20〜30分間隔の頻度ですが、富士山西麓と南アルプス東麓に挟まれた富士川沿いの山あいを進むようになる当駅以北(甲府方)は運行本数がグッと減り、普通列車は二時間に一本という時間帯もあります ( ̄  ̄)スクナイ。

なお私がいま乗っている列車は、ここより先へと進む貴重な(?)甲府ゆき・・・ですが、それを活かせたのはわずか一駅だけ。西富士宮の次駅の沼久保で下車しました (・ω・)トーチャコ。

なお私がいま乗っている列車は、ここより先へと進む貴重な(?)甲府ゆき・・・ですが、それを活かせたのはわずか一駅だけ。西富士宮の次駅の沼久保で下車しました (・ω・)トーチャコ。

車内清算制のワンマン列車から

私が降りたのは

富士宮市内に所在する沼久保。

(゚ー゚*)ヌマクボ

駅舎はなく狭いホームが一面だけの

簡素な造りの無人駅ですが

その構内から望める富士山は

これまた見事な眺めです。

(・∀・)イイネ

▲身延線 沼久保

(開いている構内踏切より撮影)

私が降りたのは

富士宮市内に所在する沼久保。

(゚ー゚*)ヌマクボ

駅舎はなく狭いホームが一面だけの

簡素な造りの無人駅ですが

その構内から望める富士山は

これまた見事な眺めです。

(・∀・)イイネ

▲身延線 沼久保

(開いている構内踏切より撮影)

東京0540-(東海道323M)-沼津0804~0809-(2745M)-富士0827~0912-(身延3627G)-沼久保0941

富士宮、西富士宮に続く富士宮市内にありながら、駅のまわりに民家はまばらで林が目立ち、言いかたはあまりよくないけど“街はずれ”にあたるような雰囲気がただよう無人駅の沼久保 (゚ー゚*)ヌマクボ。

そんなのどかな環境のなか線路と並行した県道を富士宮のほうへ歩き進むと、列車の窓からよく見えていた富士山が道路からもきれいに望めて、なかなか気持ちのいいウォーキングです ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘。

富士宮、西富士宮に続く富士宮市内にありながら、駅のまわりに民家はまばらで林が目立ち、言いかたはあまりよくないけど“街はずれ”にあたるような雰囲気がただよう無人駅の沼久保 (゚ー゚*)ヌマクボ。

そんなのどかな環境のなか線路と並行した県道を富士宮のほうへ歩き進むと、列車の窓からよく見えていた富士山が道路からもきれいに望めて、なかなか気持ちのいいウォーキングです ε=ε=ε=┌(*・∀・)┘。

ちなみに起点側の静岡(富士)から山梨(甲府)のほうへ向かって基本的には北上する形をとる身延線ですが、富士宮から沼久保を経て稲子(いなこ)にかけての区間は線路がクネクネと大きく蛇行しており 〜(( ̄ー ̄))〜クネクネ、いま私が歩いている線路沿いの道も上りの富士方向へと進んでいるのに、その方角は南でなく北を向いています (゚ー゚?)オヨ?。何だか方向感覚が惑わされそうなこの区間の途中にあるのが、私の目的地とする身延線の撮影ポイント。そこへは駅から歩くこと20分ほどで到達できました。

おお、絶景かな絶景かな(鉄ちゃん的に)w(゚o゚*)w オオー!。

ここは富士山を背景にして身延線の列車がスッキリと撮れる、当線きっての“お立ち台”的な有名撮影ポイントで、ウマくアングルを組み立てれば列車と富士山がバランスよく収まります (・∀・)イイネ。そして先述したようにここは南を背にして北のほうを向いているのに甲府方面へ進む下り列車が基本的に正面順光となる、いろいろな意味で妙(奇妙?絶妙?)な印象の面白い場所 (゚∀゚)アヒャ☆。

ここは富士山を背景にして身延線の列車がスッキリと撮れる、当線きっての“お立ち台”的な有名撮影ポイントで、ウマくアングルを組み立てれば列車と富士山がバランスよく収まります (・∀・)イイネ。そして先述したようにここは南を背にして北のほうを向いているのに甲府方面へ進む下り列車が基本的に正面順光となる、いろいろな意味で妙(奇妙?絶妙?)な印象の面白い場所 (゚∀゚)アヒャ☆。

当地でカメラを構えて最初に通過したのは、静岡ゆき上り特急列車の「ふじかわ4号」(゚ー゚*)フジカワ。

特急型車両の373系で運転される「ふじかわ」は東海道本線と身延線を直通して静岡と甲府のあいだを走る特急列車で、身延線内の普通列車をサポートする地域輸送とあわせて静岡と山梨の県都をむすぶ都市間輸送も担っており、一日に7往復もの運行本数が設定されています (・o・*)ホホゥ。

この場所で上り列車の「4号」は進行方向の後ろ側から撮る“後追い撮影”となるため、とりあえず適当な試し撮り的にシャッターを切ってみたところ【◎】]ω・)パチャ、パッと見で構図のバランスは悪くないように思えるものの、アングルの右下のほうにある家屋をカットしたら富士山の右肩に突き出した宝永山(ほうえいざん)までフレームから外れてしまいました (ノO`)アチャー。ちなみに宝永山は江戸時代の宝永4年(1707年)に発生した富士山の大噴火によってできた側火山で、私が前に静岡の人と富士山の話をしたとき「宝永山は静岡側から見る富士山の特徴だから、写真などを撮るときにできれば入れるべし ヽ(゚ω゚)ベシ」と聞いたことがあり、私はそれ以来この宝永山の存在を意識するようになっています ( ̄  ̄)ホーエーザン(なお山梨側からだと宝永山は確認しづらい)。う〜ん、ここはやっぱり「宝永山も入れるべし」か (-`ω´-*)ウム。

あと細かいとこだけど、富士山の向かって左の山裾にかかる木の枝もちょっと気になるかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。それらを修正したアングルで次に臨むのが本番となる下り列車の「ふじかわ3号」 (*`・ω・´)-3フンス!。

特急型車両の373系で運転される「ふじかわ」は東海道本線と身延線を直通して静岡と甲府のあいだを走る特急列車で、身延線内の普通列車をサポートする地域輸送とあわせて静岡と山梨の県都をむすぶ都市間輸送も担っており、一日に7往復もの運行本数が設定されています (・o・*)ホホゥ。

この場所で上り列車の「4号」は進行方向の後ろ側から撮る“後追い撮影”となるため、とりあえず適当な試し撮り的にシャッターを切ってみたところ【◎】]ω・)パチャ、パッと見で構図のバランスは悪くないように思えるものの、アングルの右下のほうにある家屋をカットしたら富士山の右肩に突き出した宝永山(ほうえいざん)までフレームから外れてしまいました (ノO`)アチャー。ちなみに宝永山は江戸時代の宝永4年(1707年)に発生した富士山の大噴火によってできた側火山で、私が前に静岡の人と富士山の話をしたとき「宝永山は静岡側から見る富士山の特徴だから、写真などを撮るときにできれば入れるべし ヽ(゚ω゚)ベシ」と聞いたことがあり、私はそれ以来この宝永山の存在を意識するようになっています ( ̄  ̄)ホーエーザン(なお山梨側からだと宝永山は確認しづらい)。う〜ん、ここはやっぱり「宝永山も入れるべし」か (-`ω´-*)ウム。

あと細かいとこだけど、富士山の向かって左の山裾にかかる木の枝もちょっと気になるかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。それらを修正したアングルで次に臨むのが本番となる下り列車の「ふじかわ3号」 (*`・ω・´)-3フンス!。

富士山バックで「ふじかわ」が撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

四灯のヘッドライト(前灯)を輝かせて迫りくる373系の特急「ふじかわ」と、その後ろでどっしりと見守る雄大な富士山のお姿 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。定番の構図ではあるけれど素直な身延線らしい情景を好条件で撮る事ができました (^_[◎]oパチリ。

例年の今ごろの時期と比べたら頂の冠雪がやや少なめに感じますが、これは暖冬といわれる今冬らしさが表れた風情だと思いますし、このくらいの薄化粧もまた粋で美しいもの (*'∀'*)ステキ☆。そして右下に写り込んだ家屋の一角がウマくかわせなかったものの、今度はしっかりと宝永山まで入れてみました (・∀・)ホーエーザン。あらためて見るとちょこんと突き出た宝永山がなんだか可愛いじゃないですか(笑)

きょうの撮影でいちばんのターゲットだった「ふじかわ3号」を、とくに問題なく撮れてホッと一息 ε-(´∇`*)ホッ。

四灯のヘッドライト(前灯)を輝かせて迫りくる373系の特急「ふじかわ」と、その後ろでどっしりと見守る雄大な富士山のお姿 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。定番の構図ではあるけれど素直な身延線らしい情景を好条件で撮る事ができました (^_[◎]oパチリ。

例年の今ごろの時期と比べたら頂の冠雪がやや少なめに感じますが、これは暖冬といわれる今冬らしさが表れた風情だと思いますし、このくらいの薄化粧もまた粋で美しいもの (*'∀'*)ステキ☆。そして右下に写り込んだ家屋の一角がウマくかわせなかったものの、今度はしっかりと宝永山まで入れてみました (・∀・)ホーエーザン。あらためて見るとちょこんと突き出た宝永山がなんだか可愛いじゃないですか(笑)

きょうの撮影でいちばんのターゲットだった「ふじかわ3号」を、とくに問題なく撮れてホッと一息 ε-(´∇`*)ホッ。

撮影地から富士山がきれいに見えている好条件に恵まれたので、引き続き次の甲府ゆきの下り普通列車(3629G)も待ってみます ( ̄  ̄*)ドンコー。

こちらのアングルは先ほどの「ふじかわ3号」が姿を現した際に「ふじかわ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!」と、カメラのシャッター動作の確認もかねてためしに“早切り”したカットを参考にしたもので、構図のなかでこのあたりに列車を置いて存在を少し控えめとし、そのぶん富士山の雄大さを強調するのもアリだな・・・と思い、それを実践してみました (^_[◎]oパチリ。

特急列車らしい華麗な走りをイメージして車両を大きめにした「ふじかわ3号」のカットと、車窓から壮大な富士山が望める身延線らしい旅情感をイメージした普通列車のカット、ほぼ同じ立ち位置から印象の異なる二枚が撮れて満足のいく成果となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

これで富士山を背景にした身延線の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

こちらのアングルは先ほどの「ふじかわ3号」が姿を現した際に「ふじかわ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!」と、カメラのシャッター動作の確認もかねてためしに“早切り”したカットを参考にしたもので、構図のなかでこのあたりに列車を置いて存在を少し控えめとし、そのぶん富士山の雄大さを強調するのもアリだな・・・と思い、それを実践してみました (^_[◎]oパチリ。

特急列車らしい華麗な走りをイメージして車両を大きめにした「ふじかわ3号」のカットと、車窓から壮大な富士山が望める身延線らしい旅情感をイメージした普通列車のカット、ほぼ同じ立ち位置から印象の異なる二枚が撮れて満足のいく成果となりました (+`゚∀´)=b OK牧場!。

これで富士山を背景にした身延線の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

こちらは撮影ポイントの近くにある

日蓮宗大法山 東漸寺さん。

山門に鎮座するお釈迦さまと

その両脇を固める仁王さまが立派で

思わず足を止めてしまいました。

(*・`o´・*)ホ─

ちなみにこの門前からも富士山が望めます。

(゚ー゚*)フジ

日蓮宗大法山 東漸寺さん。

山門に鎮座するお釈迦さまと

その両脇を固める仁王さまが立派で

思わず足を止めてしまいました。

(*・`o´・*)ホ─

ちなみにこの門前からも富士山が望めます。

(゚ー゚*)フジ

さて、今旅は身延線の撮影が私のいちばんの目的ではあるけれど、せっかく新年が明けてまもない今の時期に富士宮へ来たのならば、市内の中心部にある「富士山本宮浅間大社」をお参りしたいところ (・∀・)イイネ。

駄菓子菓子(だがしかし)、普通列車の運転が二時間に一本という当区間では、次の富士ゆき上り列車(3628M)まで一時間以上も沼久保で待たなくてはなりません ( ̄  ̄;)イチジカン…。まあ、富士山の見える駅でぼーっと過ごしていてもよいのですが 。゜(# ̄ ▽. ̄#) ボケー°。、ためしに今の私がいる撮影地から浅間大社まで歩いたらどれくらいかかるのか、スマホの地図アプリで調べてみたところ []o(・_・*)ドレドレ、“およそ3キロで徒歩43分”という予測。

駄菓子菓子(だがしかし)、普通列車の運転が二時間に一本という当区間では、次の富士ゆき上り列車(3628M)まで一時間以上も沼久保で待たなくてはなりません ( ̄  ̄;)イチジカン…。まあ、富士山の見える駅でぼーっと過ごしていてもよいのですが 。゜(# ̄ ▽. ̄#) ボケー°。、ためしに今の私がいる撮影地から浅間大社まで歩いたらどれくらいかかるのか、スマホの地図アプリで調べてみたところ []o(・_・*)ドレドレ、“およそ3キロで徒歩43分”という予測。

これは決して近くはないけど歩けなくもない距離で、とくに急いで行く理由はありませんが、20分かけて沼久保駅へ戻って一時間後の列車を待つより目的地に早く着けそうです σ(゚・゚*)ンー…。いいお天気のもと富士山を眺めながら歩くのは気持ちよさそうだし (・∀・)イイネ、だらけて過ごした正月休みの運動不足も少しは解消できそう (。A。)アヒャ☆。私は撮影地をあとにすると大社のほうへ向かって歩みを進めました ...(((o*・ω・)o。

浅間大社へ向かう道中には

高台から富士山と富士宮の街が

広く一望できるところがありました

(展望台などでなくただの道路脇)。

(゚ー゚*)フジ

歩いたからこそ見られたこの眺めは

嬉しいご褒美です。

(´▽`*)ワ~イ♪

んで、

そこから街なかを注視すると

(「゚ー゚)ドレドレ

先ほど身延線の車窓からも見えた

富士山本宮浅間大社の

大鳥居(一之鳥居)が確認できます。

あそこがウォーキングのゴールね。

(*`・ω・´)-3フンス!

いい陽気のおかげか

さほど苦労することなく

富士山本宮浅間大社には

おおむね時間どおりに歩き着けました。

(・ω・)トーチャコ

なおこちらの大鳥居は

車窓から見えた“一之鳥居”ではなく

参道を進んだところにある

“二之鳥居”(第二鳥居)です。

(゚ー゚*)フジ

初詣の参拝者で賑わい

私もお参りに訪れた

富士宮の「富士山本宮浅間大社」。

富士山を御祭神(浅間大神)として祀る

浅間神社の総本宮にして

駿河国の一之宮です。

本殿、幣殿、拝殿(写真下)、

楼門(同上)などは

関ヶ原の戦いに勝利した

徳川家康の寄進により建立されたもの。

(*・`o´・*)ホ─

高台から富士山と富士宮の街が

広く一望できるところがありました

(展望台などでなくただの道路脇)。

(゚ー゚*)フジ

歩いたからこそ見られたこの眺めは

嬉しいご褒美です。

(´▽`*)ワ~イ♪

んで、

そこから街なかを注視すると

(「゚ー゚)ドレドレ

先ほど身延線の車窓からも見えた

富士山本宮浅間大社の

大鳥居(一之鳥居)が確認できます。

あそこがウォーキングのゴールね。

(*`・ω・´)-3フンス!

いい陽気のおかげか

さほど苦労することなく

富士山本宮浅間大社には

おおむね時間どおりに歩き着けました。

(・ω・)トーチャコ

なおこちらの大鳥居は

車窓から見えた“一之鳥居”ではなく

参道を進んだところにある

“二之鳥居”(第二鳥居)です。

(゚ー゚*)フジ

初詣の参拝者で賑わい

私もお参りに訪れた

富士宮の「富士山本宮浅間大社」。

富士山を御祭神(浅間大神)として祀る

浅間神社の総本宮にして

駿河国の一之宮です。

本殿、幣殿、拝殿(写真下)、

楼門(同上)などは

関ヶ原の戦いに勝利した

徳川家康の寄進により建立されたもの。

(*・`o´・*)ホ─

正月明けの週末に、雪化粧した美しい冬富士とその麓を走る鉄道の情景を求めて旅した、身延線の富士宮界隈 ( ̄∇ ̄)ミノブセソ。

富士山が背景の舞台で躍動する373系の特急「ふじかわ」や313系の普通列車を、青空が澄みわたる好天のもとで気持ちよく撮影することができ (^_[◎]oパチリ、新年に嬉しい幸先のよいものとなりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、訪れた撮影ポイントは一か所のみで“撮り鉄”としての成果は少なめだったけど、列車の車窓から眺めた富士山は“乗り鉄”として楽しめ (゚ー゚*)フジ、さらに富士山をご神体とする「富士山本宮浅間大社」にもお参りができて (-人-〃)ムニャムニャ、“乗る、撮る、参る”という私なりの富士山詣を満喫できたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。

なお、私の初詣参拝は氏神様である地元の神社で元日に済ませたので、ここ本宮浅間大社では年明け早々に衝撃的な出来事が続いた今年一年が、もうこれ以上の災いなく平穏でありますように願いました。

さ、大社へのご挨拶を済ませたことだし、ご当地名物の“富士宮焼きそば”を参道の横丁(お宮横丁)で食べてから帰ろう (゚¬゚〃)ヤキソバ。

富士山が背景の舞台で躍動する373系の特急「ふじかわ」や313系の普通列車を、青空が澄みわたる好天のもとで気持ちよく撮影することができ (^_[◎]oパチリ、新年に嬉しい幸先のよいものとなりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。また、訪れた撮影ポイントは一か所のみで“撮り鉄”としての成果は少なめだったけど、列車の車窓から眺めた富士山は“乗り鉄”として楽しめ (゚ー゚*)フジ、さらに富士山をご神体とする「富士山本宮浅間大社」にもお参りができて (-人-〃)ムニャムニャ、“乗る、撮る、参る”という私なりの富士山詣を満喫できたと思います (+`゚∀´)=b OK牧場!。

なお、私の初詣参拝は氏神様である地元の神社で元日に済ませたので、ここ本宮浅間大社では年明け早々に衝撃的な出来事が続いた今年一年が、もうこれ以上の災いなく平穏でありますように願いました。

さ、大社へのご挨拶を済ませたことだし、ご当地名物の“富士宮焼きそば”を参道の横丁(お宮横丁)で食べてから帰ろう (゚¬゚〃)ヤキソバ。

お参りのあとにいただく

富士宮の名物といえばもちろん

「富士宮やきそば」。

(゚¬゚〃)ジュルリ

コシが強めなご当地産の麺を使い

“肉かす”(豚あぶら)を具材に入れ

サバやイワシなどの“削り粉“を

ふりかけるのが特徴だそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

今や全国的に有名となった

ご当地グルメの代表格ですが

やはり本場で食べるのはひと味違う

・・・かな?

(゚д゚)ウマー!

ビジュアルに惹かれたデザートは

富士山をイメージした

“富士山ジェラート”。

(゚ー゚*)フジ

青はラムネ(カルピス?)っぽい味で

白は朝霧高原の牛乳を使った

濃厚なミルクでした。

冬でも気温が高めのきょうは

アイスが美味しい♪

富士山本宮浅間大社の最寄駅の

富士宮ですが

駅舎はとくに富士山や大社を

イメージしたものでなく

いたってシンプルな造りの橋上駅舎。

( ̄  ̄)フツー

▲身延線 富士宮

富士宮から乗る身延線

富士ゆき上り普通列車は

西富士宮を始発駅とする区間運用で

ロングシート仕様の313系でした。

( ̄  ̄)ロング…

▲身延線 富士宮

富士で東海道線に乗り継いで

東京のほうへ帰ります。

少しダイヤが乱れていたようで

3両編成の熱海ゆき普通列車は

けっこう混んでいました。

▲東海道本線 富士

富士宮の名物といえばもちろん

「富士宮やきそば」。

(゚¬゚〃)ジュルリ

コシが強めなご当地産の麺を使い

“肉かす”(豚あぶら)を具材に入れ

サバやイワシなどの“削り粉“を

ふりかけるのが特徴だそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

今や全国的に有名となった

ご当地グルメの代表格ですが

やはり本場で食べるのはひと味違う

・・・かな?

(゚д゚)ウマー!

ビジュアルに惹かれたデザートは

富士山をイメージした

“富士山ジェラート”。

(゚ー゚*)フジ

青はラムネ(カルピス?)っぽい味で

白は朝霧高原の牛乳を使った

濃厚なミルクでした。

冬でも気温が高めのきょうは

アイスが美味しい♪

富士山本宮浅間大社の最寄駅の

富士宮ですが

駅舎はとくに富士山や大社を

イメージしたものでなく

いたってシンプルな造りの橋上駅舎。

( ̄  ̄)フツー

▲身延線 富士宮

富士宮から乗る身延線

富士ゆき上り普通列車は

西富士宮を始発駅とする区間運用で

ロングシート仕様の313系でした。

( ̄  ̄)ロング…

▲身延線 富士宮

富士で東海道線に乗り継いで

東京のほうへ帰ります。

少しダイヤが乱れていたようで

3両編成の熱海ゆき普通列車は

けっこう混んでいました。

▲東海道本線 富士

富士宮1312-(身延3554M)-富士1330~1334-(東海道432M)-熱海1421~1433-(1886E)-小田原1455~1504-(湘南新宿ライン4832Y特別快速)-新宿1619

2024-01-22 22:22

筑肥線・・・103系1500番台 E12編成 撮影記 [鉄道写真撮影記]

早いもので師走となり、年末年始のお休み(休暇)を意識する頃 σ(゚・゚*)ンー…。

「え、お正月?おほほほ、もちろんハワイよ (´∇ノ`*)オホホホホ」

・・・な〜んてことはまずないけど、鉄道が好きな “鉄ちゃん” の私としては休み中に泊りがけで、“乗り鉄” や “撮り鉄”などを楽しむ “鉄旅”(鉄道の旅)にお出かけしたいと考えます ( ̄▽ ̄*)テツタビ。

駄菓子菓子(だがしかし)、帰省や旅行などで多くの人たちがいっせいに移動する年末年始は当然ながら、飛行機も新幹線も大混雑が必至でチケット(航空券・指定券)が取りにくいし、ホテルなどの宿泊施設はどこも“強気”な高価格の設定となっています ( ̄  ̄;)タカスギクン…。

相次ぐ値上げで物価高をひしひしと感じる昨今に加え、ただでさえ物入りが多い時期(忘年会や新年会のお誘いなどもw)、あくまでも“趣味”の範ちゅうである鉄旅の費用はなるべく抑えたいもの。そうすると年末年始のハイシーズン(繁忙期)に旅行へ出かけるのはキビシいか σ(・∀・`)ウーン…。

でもなぁ・・・私には今年(2023年)やり残したというか、できれば年内に行きたいところがあるんですよね。

んー、それならば何も年末年始の休みじゃなくていいんじゃない? (*゚o゚)ハッ!

紅葉の行楽シーズンがおおむね落ち着き、学生の冬休みが始まる前の狭間となる12月の上旬は例年、比較的旅行者が少ないとされる “閑散期” のひとつで、この時期の交通機関はすいているし、宿泊施設なども価格を安めに設定しています (。-∀-)ホゥ(最近はインバウンドの増加で必ずしもそうではないけど)。

ためしに運賃を変動制としている(日や便によって異なる)格安航空会社(LCC)のサイトを適当にチェックしてみたところ \_ヘヘ(- ̄*)ドレドレ、やはり12月の第二週目の平日(12/4〜8)ならば、私が行きたい地域への航空運賃が最安値で片道なんと4,000円台!(゚∀゚)オッ!。また、某ビジネスホテルチェーンのお部屋も年末年始に比べて半額に近いお値段で泊まれるじゃありませんか! (゚∀゚*)オオッ!!。

「社長、やすい、やすぅ〜い♡ 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。」

この安さを目の当たりにした勢いで往復の航空便と宿泊の予約したのが、今からひと月半前にあたる10月下旬のこと。そのころの私は仕事が多忙で休日出勤もあったため代休が何日か溜まっており、それをおトクな “閑散期” に振り替えて活用しちゃいましょう ъ(゚Д゚)ナイス。

前置きが長くなりましたが、そんなワケで今冬の私は年末年始でなく、12月上旬の平日である7日の木曜日から、“乗り鉄” や “撮り鉄”をおもな目的とした “鉄旅” に出かけることとしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。そのかわりに年末年始は遠出せず、のんびりと近場で過ごそう (。A。)アヒャ☆。

12月7日(木)

まだ夜明け前の早朝4時半に都内某所の自宅を出て (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…、JR中央線、地下鉄東西線、京成本線と路線を乗り継ぎ(これがウチから成田までの最安ルートw)、成田空港の第3ターミナル(LCC専用ターミナル)に着いたのは7時半 ( ̄  ̄*)ナリタ。

羽田空港に比べたらもちろん遠さは否めないけど、この成田までの手間や不便さが航空運賃の安さに反映されているのだと思えば納得でしょうか (-`ω´-*)ウム。

「え、お正月?おほほほ、もちろんハワイよ (´∇ノ`*)オホホホホ」

・・・な〜んてことはまずないけど、鉄道が好きな “鉄ちゃん” の私としては休み中に泊りがけで、“乗り鉄” や “撮り鉄”などを楽しむ “鉄旅”(鉄道の旅)にお出かけしたいと考えます ( ̄▽ ̄*)テツタビ。

駄菓子菓子(だがしかし)、帰省や旅行などで多くの人たちがいっせいに移動する年末年始は当然ながら、飛行機も新幹線も大混雑が必至でチケット(航空券・指定券)が取りにくいし、ホテルなどの宿泊施設はどこも“強気”な高価格の設定となっています ( ̄  ̄;)タカスギクン…。

相次ぐ値上げで物価高をひしひしと感じる昨今に加え、ただでさえ物入りが多い時期(忘年会や新年会のお誘いなどもw)、あくまでも“趣味”の範ちゅうである鉄旅の費用はなるべく抑えたいもの。そうすると年末年始のハイシーズン(繁忙期)に旅行へ出かけるのはキビシいか σ(・∀・`)ウーン…。

でもなぁ・・・私には今年(2023年)やり残したというか、できれば年内に行きたいところがあるんですよね。

んー、それならば何も年末年始の休みじゃなくていいんじゃない? (*゚o゚)ハッ!

紅葉の行楽シーズンがおおむね落ち着き、学生の冬休みが始まる前の狭間となる12月の上旬は例年、比較的旅行者が少ないとされる “閑散期” のひとつで、この時期の交通機関はすいているし、宿泊施設なども価格を安めに設定しています (。-∀-)ホゥ(最近はインバウンドの増加で必ずしもそうではないけど)。

ためしに運賃を変動制としている(日や便によって異なる)格安航空会社(LCC)のサイトを適当にチェックしてみたところ \_ヘヘ(- ̄*)ドレドレ、やはり12月の第二週目の平日(12/4〜8)ならば、私が行きたい地域への航空運賃が最安値で片道なんと4,000円台!(゚∀゚)オッ!。また、某ビジネスホテルチェーンのお部屋も年末年始に比べて半額に近いお値段で泊まれるじゃありませんか! (゚∀゚*)オオッ!!。

「社長、やすい、やすぅ〜い♡ 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。」

この安さを目の当たりにした勢いで往復の航空便と宿泊の予約したのが、今からひと月半前にあたる10月下旬のこと。そのころの私は仕事が多忙で休日出勤もあったため代休が何日か溜まっており、それをおトクな “閑散期” に振り替えて活用しちゃいましょう ъ(゚Д゚)ナイス。

前置きが長くなりましたが、そんなワケで今冬の私は年末年始でなく、12月上旬の平日である7日の木曜日から、“乗り鉄” や “撮り鉄”をおもな目的とした “鉄旅” に出かけることとしました (/*´∀`)o レッツラゴー♪。そのかわりに年末年始は遠出せず、のんびりと近場で過ごそう (。A。)アヒャ☆。

12月7日(木)

まだ夜明け前の早朝4時半に都内某所の自宅を出て (*´O)ゞ.。oOフワァ〜…、JR中央線、地下鉄東西線、京成本線と路線を乗り継ぎ(これがウチから成田までの最安ルートw)、成田空港の第3ターミナル(LCC専用ターミナル)に着いたのは7時半 ( ̄  ̄*)ナリタ。

羽田空港に比べたらもちろん遠さは否めないけど、この成田までの手間や不便さが航空運賃の安さに反映されているのだと思えば納得でしょうか (-`ω´-*)ウム。

三鷹0440-(中央416H)-中野0452~0500-(東京メトロ東西線A513S)-西船橋0552…京成西船0604-(京成本線527)-空港第2ビル0701

福岡ゆきのジェットスター505便(GK505)は定刻の8時20分に成田空港を出発し、快晴の空を西のほうへ向かって飛び立ちました ⊂ニニニ(^ω^)ニニニ⊃ブーン。

そう、飛行機の行き先が示すとおり、今回の私がめぐる旅先は九州です (゚ー゚*)キューシュー。

なお本記事の冒頭にて、予約時の航空運賃の最安値が “4,000円台” と記していますが、その価格なのは早朝の6時に成田を出発するような、ふつうではちょっと利用しにくい便(GK501)であり、私が自宅からでも間に合う8時台の便は“最安”でなく片道5,580円でした。それでもこの運賃で福岡まで飛べちゃうならじゅうぶんに安くてありがたい 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。

列車での鉄旅だとほとんど眠らない私ですが飛行機では爆睡し、二時間半ほどのフライトはあっという間でした (・ω・)トーチャコ。

成田0820-(ジェットスターGK505)-福岡1040

そう、飛行機の行き先が示すとおり、今回の私がめぐる旅先は九州です (゚ー゚*)キューシュー。

なお本記事の冒頭にて、予約時の航空運賃の最安値が “4,000円台” と記していますが、その価格なのは早朝の6時に成田を出発するような、ふつうではちょっと利用しにくい便(GK501)であり、私が自宅からでも間に合う8時台の便は“最安”でなく片道5,580円でした。それでもこの運賃で福岡まで飛べちゃうならじゅうぶんに安くてありがたい 。゚.o。ヤスゥイ(´д`人)。o.゚。

列車での鉄旅だとほとんど眠らない私ですが飛行機では爆睡し、二時間半ほどのフライトはあっという間でした (・ω・)トーチャコ。

成田0820-(ジェットスターGK505)-福岡1040

福岡の空港と市内中心部をむすぶ

福岡市地下鉄の空港線。

(゚ー゚*)チカテツ

福岡空港駅の地下ホームに待機していたのは

1981年の当線開業時から使われている

ベテラン形式の1000系です。

▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 福岡空港

ちなみにこの1000系は

日本の地下鉄車両で初となる

ワンマン運転対応車であることが評価され

ローレル賞(1982年度)を受賞しています。

( ̄。 ̄)ヘー

なお先日には当系を置き換える

新形式車両の投入が発表されました。

福岡市地下鉄の空港線。

(゚ー゚*)チカテツ

福岡空港駅の地下ホームに待機していたのは

1981年の当線開業時から使われている

ベテラン形式の1000系です。

▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 福岡空港

ちなみにこの1000系は

日本の地下鉄車両で初となる

ワンマン運転対応車であることが評価され

ローレル賞(1982年度)を受賞しています。

( ̄。 ̄)ヘー

なお先日には当系を置き換える

新形式車両の投入が発表されました。

国内の都市にある空港のなかで最も便利なところに立地し、アクセス的にも優れているのではないかと個人的に思う福岡空港。

郊外の空港から街なかまで連絡バスで数十分や一時間もかかるようなところも多いなか、当空港はターミナルビルと直結した地下に位置する福岡空港駅より福岡市地下鉄の空港線に乗れば、JR九州の各線が発着する博多まで5分、繁華街の中州や天神までも10分程度の乗車時間で行くことができます (・∀・)イイネ。

そんな地下鉄空港線に私は数えきれないくらいお世話になっていますが、いつも鉄旅を目的に福岡を訪れる場合はすぐにJRへと乗り換えるため、福岡空港(駅)からわずか二駅だけ乗って博多で下車するパターンが多い ( ̄  ̄*)ハカタ。

しかし今回の私は博多で降りることなく、さらに中洲川端、天神も通り過ぎて、福岡空港から乗った筑前前原(ちくぜんまえばる)ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。

いったいどこへ向かっているのか・・・

郊外の空港から街なかまで連絡バスで数十分や一時間もかかるようなところも多いなか、当空港はターミナルビルと直結した地下に位置する福岡空港駅より福岡市地下鉄の空港線に乗れば、JR九州の各線が発着する博多まで5分、繁華街の中州や天神までも10分程度の乗車時間で行くことができます (・∀・)イイネ。

そんな地下鉄空港線に私は数えきれないくらいお世話になっていますが、いつも鉄旅を目的に福岡を訪れる場合はすぐにJRへと乗り換えるため、福岡空港(駅)からわずか二駅だけ乗って博多で下車するパターンが多い ( ̄  ̄*)ハカタ。

しかし今回の私は博多で降りることなく、さらに中洲川端、天神も通り過ぎて、福岡空港から乗った筑前前原(ちくぜんまえばる)ゆきに乗り続けます ...(((o*・ω・)o。

いったいどこへ向かっているのか・・・

福岡市西区に所在する

高架駅の姪浜。

ここが地下鉄空港線の終点ですが

私が乗っている筑前前原ゆきは

当駅からさらに先へ進みます。

...(((o*・ω・)o

▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 姪浜

(車窓から)

高架駅の姪浜。

ここが地下鉄空港線の終点ですが

私が乗っている筑前前原ゆきは

当駅からさらに先へ進みます。

...(((o*・ω・)o

▲23.12.7 福岡市地下鉄空港線 姪浜

(車窓から)

あらためてご紹介すると福岡市地下鉄(福岡市交通局)空港線は先のとおり、福岡空港(駅)から博多、中洲川端、天神、唐人町(とうじんまち)、西新(にしじん)など福岡市中心部の各駅を経て、同市西区の姪浜(めいのはま)にいたる全長13.1キロの地下鉄路線(なお路線起点は姪浜)(゚ー゚*)チカテツ。

なお当線は姪浜を介して当駅を起点とするJRの筑肥線(ちくひせん)との相互直通運転が行なわれており、基本的に日中は糸島市の筑前前原まで、朝夕の通勤時間帯には佐賀県唐津市の西唐津(にしからつ)まで乗り入れています (・o・*)ホホゥ(ただし福岡市地下鉄の車両は筑前前原までの運用。また唐津〜西唐津の区間は正式には唐津線)。

実はその地下鉄が直通する先の筑肥線こそ、九州を訪れた私の今旅における最初の目的路線であり、そのため博多でも天神でも下車せずに乗り続けたのでした (´ω`)ナルヘソ。

福岡空港から福岡市内を西進し、およそ50分で筑前前原に着きます。

なお当線は姪浜を介して当駅を起点とするJRの筑肥線(ちくひせん)との相互直通運転が行なわれており、基本的に日中は糸島市の筑前前原まで、朝夕の通勤時間帯には佐賀県唐津市の西唐津(にしからつ)まで乗り入れています (・o・*)ホホゥ(ただし福岡市地下鉄の車両は筑前前原までの運用。また唐津〜西唐津の区間は正式には唐津線)。

実はその地下鉄が直通する先の筑肥線こそ、九州を訪れた私の今旅における最初の目的路線であり、そのため博多でも天神でも下車せずに乗り続けたのでした (´ω`)ナルヘソ。

福岡空港から福岡市内を西進し、およそ50分で筑前前原に着きます。

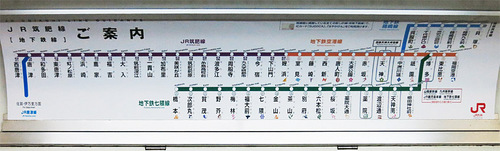

車内に掲げられていた路線図。

(クリックすると別ウインドウで

拡大表示されます)

真ん中に表記された路線が

福岡市地下鉄空港線(福岡空港〜姪浜)と

JR筑肥線(姪浜〜西唐津)で

両線は直通運転が行なわれています。

(*゚ェ゚)フムフム

筑前前原で唐津ゆきに乗り換え。

短い3両編成の電車が

ホームの中央で発車を待っています。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

▲23.12.7 筑肥線 筑前前原

(クリックすると別ウインドウで

拡大表示されます)

真ん中に表記された路線が

福岡市地下鉄空港線(福岡空港〜姪浜)と

JR筑肥線(姪浜〜西唐津)で

両線は直通運転が行なわれています。

(*゚ェ゚)フムフム

筑前前原で唐津ゆきに乗り換え。

短い3両編成の電車が

ホームの中央で発車を待っています。

(=゚ω゚)ノ゙ヤア

▲23.12.7 筑肥線 筑前前原

日中は地下鉄からの直通列車が終点となる筑前前原 (゚ー゚*)バル。

筑肥線は当駅を境にして運行体系が変わり、これまで乗ってきた地下鉄直通列車は6両編成がおよそ10分から15分間隔くらいで運行されていたのに対し、ここから乗り継ぐ唐津ゆき普通列車は3両編成が30分間隔となり、また線路も複線から単線となるため、一気にローカル線らしい趣きが漂うようになります (´ー`)ローカル。

そんな筑前前原と唐津(西唐津)のあいだの区間運用でおもに使われている電車が、昭和の国鉄時代に製造された、いわゆる“国鉄型車両”の103系です ( ̄  ̄)コクデン。

筑肥線は当駅を境にして運行体系が変わり、これまで乗ってきた地下鉄直通列車は6両編成がおよそ10分から15分間隔くらいで運行されていたのに対し、ここから乗り継ぐ唐津ゆき普通列車は3両編成が30分間隔となり、また線路も複線から単線となるため、一気にローカル線らしい趣きが漂うようになります (´ー`)ローカル。

そんな筑前前原と唐津(西唐津)のあいだの区間運用でおもに使われている電車が、昭和の国鉄時代に製造された、いわゆる“国鉄型車両”の103系です ( ̄  ̄)コクデン。

え?これがヒャクサン(103系)!? (=゚ω゚=*)ンン!?

鉄道に詳しいかたか、もしくは年齢がある程度は上のかた(昭和生まれ?)ならば、その形式を聞いてなんとなく姿が思い浮かぶかもしれませんが (゚・゚*)ンー…、103系は国鉄の通勤型電車である “国電” の代名詞的な存在の車両で、かつては首都圏の山手線や京浜東北線、関西圏の大阪環状線や奈良線など、それぞれ色分けされて多くの路線に使われていたもの (´ω`)ナツカシス。ちなみに今年の春には兵庫の和田岬線から引退した当系が大きな話題になりましたっけ (uдu*)ゥンゥン。

その103系のデザインといえばシンプルな顔立ちで、オデコ(前面上部)に備えられた丸いヘッドライト(前灯)が特徴のひとつとされているのですが、いま停まっている筑肥線の103系はそれとは異なって別の形式に見える印象です (゚ー゚?)オヨ?。

しかしこれもれっきとした103系のひとつ (ー`дー´)ヒャクサン。

鉄道に詳しいかたか、もしくは年齢がある程度は上のかた(昭和生まれ?)ならば、その形式を聞いてなんとなく姿が思い浮かぶかもしれませんが (゚・゚*)ンー…、103系は国鉄の通勤型電車である “国電” の代名詞的な存在の車両で、かつては首都圏の山手線や京浜東北線、関西圏の大阪環状線や奈良線など、それぞれ色分けされて多くの路線に使われていたもの (´ω`)ナツカシス。ちなみに今年の春には兵庫の和田岬線から引退した当系が大きな話題になりましたっけ (uдu*)ゥンゥン。

その103系のデザインといえばシンプルな顔立ちで、オデコ(前面上部)に備えられた丸いヘッドライト(前灯)が特徴のひとつとされているのですが、いま停まっている筑肥線の103系はそれとは異なって別の形式に見える印象です (゚ー゚?)オヨ?。

しかしこれもれっきとした103系のひとつ (ー`дー´)ヒャクサン。

先述の福岡市地下鉄空港線との直通運転開始(および姪浜〜唐津の電化)にあわせて1982年に新製された筑肥線用の103系は、1963年に製造が開始された同系の “最終形態” といえるもので ( ̄  ̄*)ラストロット、制御装置や台車などの走行機器類は従来の103系と同様にしたものの、車体のデザインは同時期に製造が進められていた105系や119系(前面)、201系(側面や車内)に似たようなものとなり ( ̄▽ ̄)クリソツ、また地下鉄線に直通する特殊用途であることから、103系のなかで “1500番台” に区分けされました ( ̄。 ̄)ヘー。

そんな筑肥線の103系1500番台は現在、地下鉄直通列車の運用を後輩にあたる303系や305系に委ねて自身は退き、短編成化されて筑前前原以西のローカル運用を担っています (´ー`)ローカル。1500番台はちょっと異色な印象の103系ではあるけれど、これもまた今や貴重な国鉄型車両の生き残りであり、国電好きの私が興味を惹かれる存在 (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そこで九州へやってきた目的のひとつとして、きょうはこの103系1500番台を筑肥線の沿線で撮影したいと思います (・∀・)イイネ。

しかも、私が乗った唐津ゆき下り列車と途中の駅で交換した(行き違った)、筑前前原ゆき上り列車は・・・(=゚ω゚=*)ンン!?

しかも、私が乗った唐津ゆき下り列車と途中の駅で交換した(行き違った)、筑前前原ゆき上り列車は・・・(=゚ω゚=*)ンン!?

青いのキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

赤い顔でなく “爽やかな水色の103系” が、反対のホームに停まっているではありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

これは筑肥線の「電化40周年」および「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して、当線で使われる103系1500番台のうちの一本(E12編成)にデビューした当時のカラーリングを再現した、いわゆる “復刻色” ってヤツです (*゚ー゚)リバイバル。現在の同系の標準色(現行色)はJR九州のコーポレートカラーである赤い色ですが、国鉄時代は筑肥線から望める玄界灘の海をイメージしたといわれる水色(青22号)に塗られていました ( ̄。 ̄)ヘー。

今旅で私が筑肥線へ撮影に行くならば、この復刻色の “青い1500番台” に運用が当たるといいな・・・と期待を持っていたところ(とくに運用は公表されていない)、運良く当該編成を引き当てることができたみたいです。これは沿線での撮影を前にテンションの上がる嬉しい展開 (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみに筑肥線の103系は現在の在籍数が5編成、それに対して日中の稼働は3運用のようなので、単純に考えれば復刻色の一本が運用に就く確率は60パーセントということになります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

それにしても私ってば我ながら思うに、復刻色や復刻運転などの “リバイバルもの” が好きだよなぁ(笑)。それだけ昔を懐かしむ歳になったということか (^^;)ゞポリポリ。

赤い顔でなく “爽やかな水色の103系” が、反対のホームに停まっているではありませんか (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

これは筑肥線の「電化40周年」および「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して、当線で使われる103系1500番台のうちの一本(E12編成)にデビューした当時のカラーリングを再現した、いわゆる “復刻色” ってヤツです (*゚ー゚)リバイバル。現在の同系の標準色(現行色)はJR九州のコーポレートカラーである赤い色ですが、国鉄時代は筑肥線から望める玄界灘の海をイメージしたといわれる水色(青22号)に塗られていました ( ̄。 ̄)ヘー。

今旅で私が筑肥線へ撮影に行くならば、この復刻色の “青い1500番台” に運用が当たるといいな・・・と期待を持っていたところ(とくに運用は公表されていない)、運良く当該編成を引き当てることができたみたいです。これは沿線での撮影を前にテンションの上がる嬉しい展開 (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。ちなみに筑肥線の103系は現在の在籍数が5編成、それに対して日中の稼働は3運用のようなので、単純に考えれば復刻色の一本が運用に就く確率は60パーセントということになります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

それにしても私ってば我ながら思うに、復刻色や復刻運転などの “リバイバルもの” が好きだよなぁ(笑)。それだけ昔を懐かしむ歳になったということか (^^;)ゞポリポリ。

筑前(福岡県)と肥前(佐賀県)を結ぶことを線名の由来とする筑肥線は、福岡市地下鉄の空港線と接する姪浜から、今宿(いまじゅく)、周船寺(すせんじ)、筑前前原、筑前深江(ちくぜんふかえ)、福吉(ふくよし)、浜崎、虹ノ松原(にじのまつばら)などを経て、唐津にいたる42.6キロの直流電化区間、および唐津市の山本から伊万里(いまり)にいたる25.7キロの非電化区間からなる路線 (・o・*)ホホゥ。

もともと当線は博多から東唐津を経て伊万里へといたる一本の路線でしたが、博多と姪浜の区間は地下鉄空港線に引き替えられる形で1983年に廃止され、また同時期に電化開業と合わせて唐津市内の利便性を考慮した経路変更が行われ(虹ノ松原〜山本の廃止と虹ノ松原〜唐津の開通)、現在は二つの区間に分断された珍しい形態の路線となっています(なお唐津と山本のあいだは分断前の筑肥線とは別ルートに既存していた唐津線でむすばれている)( ´_ゝ`)フーン。

このようにいろいろと複雑な経緯で面白い歴史を持つ筑肥線ですが、今旅では電化区間で使われる103系を沿線で記録することが目的のため、あえて非電化区間のほうは話題から省かせていただきます(ちなみに私は筑肥線の旧線時代に乗ったことはないけど、「時刻表2万キロ」の筑肥線と唐津線の話は好きw)。

もともと当線は博多から東唐津を経て伊万里へといたる一本の路線でしたが、博多と姪浜の区間は地下鉄空港線に引き替えられる形で1983年に廃止され、また同時期に電化開業と合わせて唐津市内の利便性を考慮した経路変更が行われ(虹ノ松原〜山本の廃止と虹ノ松原〜唐津の開通)、現在は二つの区間に分断された珍しい形態の路線となっています(なお唐津と山本のあいだは分断前の筑肥線とは別ルートに既存していた唐津線でむすばれている)( ´_ゝ`)フーン。

このようにいろいろと複雑な経緯で面白い歴史を持つ筑肥線ですが、今旅では電化区間で使われる103系を沿線で記録することが目的のため、あえて非電化区間のほうは話題から省かせていただきます(ちなみに私は筑肥線の旧線時代に乗ったことはないけど、「時刻表2万キロ」の筑肥線と唐津線の話は好きw)。

車窓に玄界灘の海を映して走る

筑肥線の普通列車。

う〜ん、快晴の海景色が気持ちいい。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉

(車窓から)

車内がガラガラに空いていたので

窓枠を額縁に見立ててパチリ。

(^_[◎]oパチリ

このように窓枠が十字の車両も

今じゃ減ったよなぁ・・・。

▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉

(車窓から)

筑肥線の普通列車。

う〜ん、快晴の海景色が気持ちいい。

(´▽`*)イイテンキ♪

▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉

(車窓から)

車内がガラガラに空いていたので

窓枠を額縁に見立ててパチリ。

(^_[◎]oパチリ

このように窓枠が十字の車両も

今じゃ減ったよなぁ・・・。

▲23.12.7 筑肥線 大入-福吉

(車窓から)

お顔は105系、車内は201系だけど、走行時に唸らすモーターや停車時に響かせるアイドリングの音は間違いなく103系のもの ヒャクサン( ̄- ̄ 3゛。そんな1500番台の車窓に広がる玄界灘の海景色を眺めながら西進を続け、やがて到着した下車駅は鹿家(しかか)(・ω・)トーチャコ。

福岡空港1107-(福岡市空港線473C)-筑前前原1153~1210-(筑肥345C)-鹿家1240

佐賀との県境近くに位置し、福岡県最西端の駅である糸島市の鹿家。駅名にもなっている地域名(二丈鹿家)の由来はわからないけど、“しかか” と書かれた駅名標の平仮名表記が何だかかわいい (・∀・)シカカ。

海辺に近い当駅はそこから直視で海は見えないものの、ほんのりと潮の匂いが漂います (´ω`)ウミ。周囲がそんな環境なら海景色で筑肥線の列車が撮れるのではないかと思い、事前に近隣の撮影ポイントをいくつか下調べしておきましたが \_ヘヘ(- ̄*)チェック、まずは先ほど途中駅で行き違った(交換した)復刻色の青い103系が次の西唐津ゆき下り列車として30分後にはやってくるので、とりあえず調べたなかでいちばん駅に近い撮影地へ向かうことにします ...(((o*・ω・)o。

佐賀との県境近くに位置し、福岡県最西端の駅である糸島市の鹿家。駅名にもなっている地域名(二丈鹿家)の由来はわからないけど、“しかか” と書かれた駅名標の平仮名表記が何だかかわいい (・∀・)シカカ。

海辺に近い当駅はそこから直視で海は見えないものの、ほんのりと潮の匂いが漂います (´ω`)ウミ。周囲がそんな環境なら海景色で筑肥線の列車が撮れるのではないかと思い、事前に近隣の撮影ポイントをいくつか下調べしておきましたが \_ヘヘ(- ̄*)チェック、まずは先ほど途中駅で行き違った(交換した)復刻色の青い103系が次の西唐津ゆき下り列車として30分後にはやってくるので、とりあえず調べたなかでいちばん駅に近い撮影地へ向かうことにします ...(((o*・ω・)o。

駅から姪浜方向へ歩いて10分ほど、坂を上がった小高い丘の道からは筑肥線の線路と海が確認できます (゚∀゚)オッ!。

海原が景色の一面にどーんと広がるようなダイナミックさはなく、昼過ぎという今の時間帯は日あたりの光線状態も微妙な感じだけど、後続の列車に間にあう駅近のお手軽な場所だと考えれば悪くないといったところか σ(゚・゚*)ンー…。

海の写し込みかたを模索しながらアングルを調整していると、まもなく青い電車が姿を現しました ε-(°ω°*)キタッ!。

海原が景色の一面にどーんと広がるようなダイナミックさはなく、昼過ぎという今の時間帯は日あたりの光線状態も微妙な感じだけど、後続の列車に間にあう駅近のお手軽な場所だと考えれば悪くないといったところか σ(゚・゚*)ンー…。

海の写し込みかたを模索しながらアングルを調整していると、まもなく青い電車が姿を現しました ε-(°ω°*)キタッ!。

青い1500番台が撮れました〜!ヽ(´▽`)ノワーイ♪

海岸に沿った筑肥線らしい線形の緩やかなカーブを走りゆく、国鉄復刻色の青い103系 (゚ー゚*)アオ。

正直なところ関東人の私にとって筑肥線は馴染みが浅く、復刻色を見ても懐かしいという印象は薄いのですが、現在のJR九州の車両ではあまり見ないような淡い青色(青22号)の車体色はどこか、穏やかな景色にしっくりとマッチする落ち着いた雰囲気を感じます (´ー`)マターリ。

アングル的に見ると、やはり車体の手前側面に日の光はほとんど当たらず(この場所は午前が順光)、また、背景の海の入れ方や、線路の手前にある雑草の処理などいろいろと迷ったあげく (´〜`)ウーン、列車の置き位置(シャッターを切る位置)がどうも決めきれず、真ん中の架線柱を挟んでその手前とあとの二枚切り パチャ【◎】]ω・´)パチャ。一枚目と二枚目のどちらも一長一短な感じがして、結局いまだにどちらが正解なのか(もしくはもっと最善の撮り方があったのか)よくわからないカットとなりました (^^;)ゞポリポリ。それでも海バックで復刻色を撮れたのは嬉しい収穫 (+`゚∀´)=b OK牧場!。

唐津方面へと走り去ってゆく復刻色を見送ったのち、このあとも引き続き鹿家の界隈にて別の撮影ポイントへ歩いて移動します ...(((o*・ω・)o。

海岸に沿った筑肥線らしい線形の緩やかなカーブを走りゆく、国鉄復刻色の青い103系 (゚ー゚*)アオ。

正直なところ関東人の私にとって筑肥線は馴染みが浅く、復刻色を見ても懐かしいという印象は薄いのですが、現在のJR九州の車両ではあまり見ないような淡い青色(青22号)の車体色はどこか、穏やかな景色にしっくりとマッチする落ち着いた雰囲気を感じます (´ー`)マターリ。

アングル的に見ると、やはり車体の手前側面に日の光はほとんど当たらず(この場所は午前が順光)、また、背景の海の入れ方や、線路の手前にある雑草の処理などいろいろと迷ったあげく (´〜`)ウーン、列車の置き位置(シャッターを切る位置)がどうも決めきれず、真ん中の架線柱を挟んでその手前とあとの二枚切り パチャ【◎】]ω・´)パチャ。一枚目と二枚目のどちらも一長一短な感じがして、結局いまだにどちらが正解なのか(もしくはもっと最善の撮り方があったのか)よくわからないカットとなりました (^^;)ゞポリポリ。それでも海バックで復刻色を撮れたのは嬉しい収穫 (+`゚∀´)=b OK牧場!。

唐津方面へと走り去ってゆく復刻色を見送ったのち、このあとも引き続き鹿家の界隈にて別の撮影ポイントへ歩いて移動します ...(((o*・ω・)o。

海沿いの国道を西の方へ。

歩道が備えられていない箇所も多いので

海に気を取られて注意がおろそかにならぬよう

クルマに気を付けなきゃ。

お、県境。

「佐賀県だ、ぴょ〜ん!」

(わかる人にはわかる県境越えのフレーズw)

ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩

鹿家から歩いて30分くらい。

次にやってきたのはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

海岸に沿って筑肥線の列車が走ります。

通過していったのは上りの筑前前原ゆき。

でも、真ん中には車道があって

ちょっと撮りにくそう?

σ(゚・゚*)ンー…

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

歩道が備えられていない箇所も多いので

海に気を取られて注意がおろそかにならぬよう

クルマに気を付けなきゃ。

お、県境。

「佐賀県だ、ぴょ〜ん!」

(わかる人にはわかる県境越えのフレーズw)

ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩

鹿家から歩いて30分くらい。

次にやってきたのはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

海岸に沿って筑肥線の列車が走ります。

通過していったのは上りの筑前前原ゆき。

でも、真ん中には車道があって

ちょっと撮りにくそう?

σ(゚・゚*)ンー…

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

鹿家駅近くの撮影地をあとにして、海岸に沿った国道を西の方へしばらく進むと、やがて県境をまたいで福岡県糸島市から佐賀県唐津市へと入ります |フクオカ|…((((o* ̄-)o|サガ|。ここでパッと景色などが変わるわけではないけど、歩いて越境するのは何となく特別な気分 ピョ〜ン♪ ⌒(∩ >∀<)∩。

そんな県境近くに位置するのが次なる撮影ポイントで、このあたりは歩いてきた国道と並行して筑肥線の線路が海岸沿いに敷かれています (・o・*)ホホゥ。ただし、ためしに当地へ着いて撮ってみた上り列車の写真を見るとわかるとおり (^_[◎]oパチリ、たしかに列車と海をひとつのフレームに収めることはできるけど、線路と海のあいだには車道や歩道があって、たまたまクルマが通らなかったもののアングル的に落ち着かない感じ ( ̄  ̄;)ビミョー。

でも、ここで私がカメラのレンズを向けるのは、立ち位置の右手にあたる線路のほうでなく、左手に広がる海のほう (゚ー゚*)ウミ。そのアングルでもう一度シャッターを切ると・・・【◎】]ω・)パチャ

そんな県境近くに位置するのが次なる撮影ポイントで、このあたりは歩いてきた国道と並行して筑肥線の線路が海岸沿いに敷かれています (・o・*)ホホゥ。ただし、ためしに当地へ着いて撮ってみた上り列車の写真を見るとわかるとおり (^_[◎]oパチリ、たしかに列車と海をひとつのフレームに収めることはできるけど、線路と海のあいだには車道や歩道があって、たまたまクルマが通らなかったもののアングル的に落ち着かない感じ ( ̄  ̄;)ビミョー。

でも、ここで私がカメラのレンズを向けるのは、立ち位置の右手にあたる線路のほうでなく、左手に広がる海のほう (゚ー゚*)ウミ。そのアングルでもう一度シャッターを切ると・・・【◎】]ω・)パチャ

唐津湾の海辺を進む

現行色の103系1500番台。

その赤い顔が晴天の海景色に映えます。

ひとつ上の写真で撮った上り列車を

遠景で追ってみました。

(^_[◎]oパチリ

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

現行色の103系1500番台。

その赤い顔が晴天の海景色に映えます。

ひとつ上の写真で撮った上り列車を

遠景で追ってみました。

(^_[◎]oパチリ

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

浜が入り組んだ海岸の先には、さっき真横(国道の脇)を通過した上り列車の姿が海越しにふたたび確認できます (゚∀゚)オッ!。こちらのアングルは海を広く入れることができて、なかなか爽快じゃありませんか (・∀・)イイネ。

そう、この場所を撮影地に選んだ私の狙いは、海越しとなるこちらのアングルです (-`ω´-*)ウム。ここでも例の “青い復刻色”(E12編成)を待ってみましょう (゚ー゚*)アオ。

なお、当該編成は私がのんびりと歩いているあいだに西唐津から筑前前原のほうへ上っており、次にやってくるのはその折り返しとなる下り列車(西唐津ゆき)です。

そう、この場所を撮影地に選んだ私の狙いは、海越しとなるこちらのアングルです (-`ω´-*)ウム。ここでも例の “青い復刻色”(E12編成)を待ってみましょう (゚ー゚*)アオ。

なお、当該編成は私がのんびりと歩いているあいだに西唐津から筑前前原のほうへ上っており、次にやってくるのはその折り返しとなる下り列車(西唐津ゆき)です。

海越しに青いヤツが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

空と海に挟まれて、車体もブルーに染まっちゃったような復刻色の103系1500番台。壮大な情景にちんまりと収まった青い電車がカワイイじゃないですか (*’∀’*)カワユス♪。ちなみに背景に望める島のようなものは糸島半島で、それもまた絵のなかでいいアクセントとなっています。ああ、気持ちのいい眺めだなぁ (´ー`)マターリ。

本記事の冒頭で触れたとおり、私が事前に格安の航空券を手配して今旅を計画したのは、さかのぼることひと月半前の10月下旬。当然ながらその頃に旅行当日の天候がわかるはずなく、空模様はまさに天まかせの運次第ってところでしたが 八(゚- ゚)オネガイ、きょうはスッキリと晴れわたった絶好の “撮り鉄日和” で、さらに復刻色の運用にも当たり、私が望んでいた最高の条件に恵まれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。これはもうホントに、はるばる九州まで来た甲斐があったというものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

おっと、しみじみと喜びをかみしめている場合じゃなく (*`ロ´)ハッ!、海越しの遠景で下り列車を撮ったあとはすぐに、クルマの通行状況を注意深く確認しつつ道路を横断し コッチ…((((o* ̄-)o、続けて今度は線路脇にてカメラを構えます。

空と海に挟まれて、車体もブルーに染まっちゃったような復刻色の103系1500番台。壮大な情景にちんまりと収まった青い電車がカワイイじゃないですか (*’∀’*)カワユス♪。ちなみに背景に望める島のようなものは糸島半島で、それもまた絵のなかでいいアクセントとなっています。ああ、気持ちのいい眺めだなぁ (´ー`)マターリ。

本記事の冒頭で触れたとおり、私が事前に格安の航空券を手配して今旅を計画したのは、さかのぼることひと月半前の10月下旬。当然ながらその頃に旅行当日の天候がわかるはずなく、空模様はまさに天まかせの運次第ってところでしたが 八(゚- ゚)オネガイ、きょうはスッキリと晴れわたった絶好の “撮り鉄日和” で、さらに復刻色の運用にも当たり、私が望んでいた最高の条件に恵まれました ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。これはもうホントに、はるばる九州まで来た甲斐があったというものです +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

おっと、しみじみと喜びをかみしめている場合じゃなく (*`ロ´)ハッ!、海越しの遠景で下り列車を撮ったあとはすぐに、クルマの通行状況を注意深く確認しつつ道路を横断し コッチ…((((o* ̄-)o、続けて今度は線路脇にてカメラを構えます。

もういっちょ、青いヤツが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

一粒で二度おいしい(?)、この撮影ポイント (゚ー゚*)グリコ?。海越しの遠景で撮ったあとには、線路脇からの近景で列車を主体とした “編成写真” も抑えることができました【◎】]ω・´)パチッ!。

最初に鹿家の駅近くで撮ったものと、ここで海越しの遠景で撮ったもの、そのどちらのカットも風景のなかに列車を収めた情景的なアングルで、車両の細かいところまではわかりにくかったですが σ(゚・゚*)ンー…、あらためて編成写真を見てみると、国鉄色の復刻とともに前面の右上(オデコのあたり)には国鉄のエンブレムである“JNRマーク”(JNR=Japanese National Railwaysの略)もしっかりと再現されており、それが燦然と輝いています 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

また、この進行方向で編成の先頭に立つのは、国鉄時代の新製時には存在しなかった形式区分で、のちの短編成化により中間電動車(モハ)から先頭車へ改造されて誕生した制御電動車の “クモハ” ですが ( ̄  ̄*)クモハ、その床下にずらっと並んだ箱のような抵抗器(自然通風式)が国電好き(そのなかでもとくに地下鉄直通車好き)の私としては “萌えポイント” で、超マニアックだけどそこがよくわかるように撮れたのは嬉しい記録となりました ъ(゚Д゚)ナイス。う〜ん、たまらん(笑)(*゚∀゚)=3ハァハァ!

一粒で二度おいしい(?)、この撮影ポイント (゚ー゚*)グリコ?。海越しの遠景で撮ったあとには、線路脇からの近景で列車を主体とした “編成写真” も抑えることができました【◎】]ω・´)パチッ!。

最初に鹿家の駅近くで撮ったものと、ここで海越しの遠景で撮ったもの、そのどちらのカットも風景のなかに列車を収めた情景的なアングルで、車両の細かいところまではわかりにくかったですが σ(゚・゚*)ンー…、あらためて編成写真を見てみると、国鉄色の復刻とともに前面の右上(オデコのあたり)には国鉄のエンブレムである“JNRマーク”(JNR=Japanese National Railwaysの略)もしっかりと再現されており、それが燦然と輝いています 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

また、この進行方向で編成の先頭に立つのは、国鉄時代の新製時には存在しなかった形式区分で、のちの短編成化により中間電動車(モハ)から先頭車へ改造されて誕生した制御電動車の “クモハ” ですが ( ̄  ̄*)クモハ、その床下にずらっと並んだ箱のような抵抗器(自然通風式)が国電好き(そのなかでもとくに地下鉄直通車好き)の私としては “萌えポイント” で、超マニアックだけどそこがよくわかるように撮れたのは嬉しい記録となりました ъ(゚Д゚)ナイス。う〜ん、たまらん(笑)(*゚∀゚)=3ハァハァ!

次に上り列車としてやってきた

現行色の同系でも

床下の抵抗器を意識して撮ってみました。

(^_[◎]oパチリ

西日に光る赤とシルバーのカラーリングは

こうやってみると意外にカッコいい。

(・∀・)イイネ

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

現行色の同系でも

床下の抵抗器を意識して撮ってみました。

(^_[◎]oパチリ

西日に光る赤とシルバーのカラーリングは

こうやってみると意外にカッコいい。

(・∀・)イイネ

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

情景的な遠景、車両主体の近景、お目当ての復刻色をその両方のアングルで撮れたことにじゅうぶん満足ですが (*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪、せっかく晴天の海景色という好条件なので、もうちょっと撮影を続けます。

次は浜辺に下りてみましょうか (o ̄∇ ̄o)ハマベミナミ。

次は浜辺に下りてみましょうか (o ̄∇ ̄o)ハマベミナミ。

“かき焼き”に“活車えび直売所”

このあたりの沿道には

何とも魅力的な看板が並んでますねw

(゚¬゚)ジュルリ

やってきたのはこんなところ。

夏には海水浴が楽しめそうな

きれいな砂浜です。

でも今は私の影だけがぽつん。

(・ω・)ポツン

だいぶ陽が傾きました。

このあたりの沿道には

何とも魅力的な看板が並んでますねw

(゚¬゚)ジュルリ

やってきたのはこんなところ。

夏には海水浴が楽しめそうな

きれいな砂浜です。

でも今は私の影だけがぽつん。

(・ω・)ポツン

だいぶ陽が傾きました。

今は〜 もう秋〜 だれも〜 いない海〜♪ θ( ̄0 ̄*)

暦の上ではもう冬なのですが、思わずそんな歌を口ずさみたくなるような、季節はずれの海岸(物語w)にやってきました (゚- ゚)ビーチ。

この場に不似合いな感じのごっつい望遠レンズを装着してカメラを構えていると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、端から見れば沖のほうにイルカでも現れるのかと思われそうですが ヾ(゚ω゚)イルカ?、私がファインダー越しに見つめる先に現れるのはもちろん “電車” です(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

暦の上ではもう冬なのですが、思わずそんな歌を口ずさみたくなるような、季節はずれの海岸(物語w)にやってきました (゚- ゚)ビーチ。

この場に不似合いな感じのごっつい望遠レンズを装着してカメラを構えていると シャキッ!( >_o)r┬=≡[]、端から見れば沖のほうにイルカでも現れるのかと思われそうですが ヾ(゚ω゚)イルカ?、私がファインダー越しに見つめる先に現れるのはもちろん “電車” です(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

唐津湾の一画で弧を描くように砂浜が伸びる浜崎海岸。

その波打ちぎわから東の方を向くと、私が鹿家からてくてく歩いてきた海沿いの国道とそれに並行した筑肥線の列車が望めて (「゚ー゚)ドレドレ、ここもまた海辺の鉄道情景を面白く撮れます (・o・*)ホホゥ。

まずは唐津のほうへ赤い現行色が下って行ったあと (゚ー゚*)アカ、今度は筑前前原のほうに上る青い復刻色の番 (゚ー゚*)アオ。

その波打ちぎわから東の方を向くと、私が鹿家からてくてく歩いてきた海沿いの国道とそれに並行した筑肥線の列車が望めて (「゚ー゚)ドレドレ、ここもまた海辺の鉄道情景を面白く撮れます (・o・*)ホホゥ。

まずは唐津のほうへ赤い現行色が下って行ったあと (゚ー゚*)アカ、今度は筑前前原のほうに上る青い復刻色の番 (゚ー゚*)アオ。

浜辺でも復刻色が撮れました〜 ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。

最初に現行色を撮ったアングルも私好みだけど、せっかくの貴重な復刻色ならばもうちょっと列車の存在感を強調したくて、前カットより手前の位置を走るところでシャッターを切ってみました (^_[◎]oパチリ 。西日が沿岸にキリッと浮き立たせたブルーの電車がいい雰囲気。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。運まかせと言える白波の形も悪くないタイミングで、浜辺の情景を素敵に演出してくれたと思います (・∀・)イイネ。

最初に現行色を撮ったアングルも私好みだけど、せっかくの貴重な復刻色ならばもうちょっと列車の存在感を強調したくて、前カットより手前の位置を走るところでシャッターを切ってみました (^_[◎]oパチリ 。西日が沿岸にキリッと浮き立たせたブルーの電車がいい雰囲気。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。運まかせと言える白波の形も悪くないタイミングで、浜辺の情景を素敵に演出してくれたと思います (・∀・)イイネ。

壮大な景色にちんまりと写る列車は

まるで鉄道模型のよう。

それを追ってもう一枚パチリ。

(^_[◎]oパチリ

打ち寄せる白波の表情が

画に動きを与えてくれました。

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

まるで鉄道模型のよう。

それを追ってもう一枚パチリ。

(^_[◎]oパチリ

打ち寄せる白波の表情が

画に動きを与えてくれました。

▲23.12.7 筑肥線 鹿家-浜崎

(後追い)

海岸線を走り去ってゆく青い電車を海越しに見送り、おもに復刻色の103系1500番台を狙った筑肥線の撮影はこれにて終了です (´w`*)ドツカレサン。

なお、来るときは鹿家で下車しましたが、そこからところどころで撮影をしつつ西へ向かって線路沿いを歩き進み、この海岸はもう次駅の浜崎のほうが近い位置となっていました σ(゚・゚*)ンー…。ならば帰りはそちらの駅を利用しましょう コッチ…((((o* ̄-)o。

なお、来るときは鹿家で下車しましたが、そこからところどころで撮影をしつつ西へ向かって線路沿いを歩き進み、この海岸はもう次駅の浜崎のほうが近い位置となっていました σ(゚・゚*)ンー…。ならば帰りはそちらの駅を利用しましょう コッチ…((((o* ̄-)o。

佐賀県唐津市東部の

浜玉町(旧・浜玉町)に所在する

筑肥線の浜崎。

(゚ー゚*)アユ

新しくてモダンな駅舎は

昨年(2022年)に改築されたばかりのものです。

*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*

ちなみに海岸から駅までは

歩いて15分くらい(約1.2キロ)でした。

▲23.12.7 筑肥線 浜崎

新装駅舎のきれいなコンコースでは

「筑肥線の電化40周年」と

「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して

筑肥線の歴史を写真や資料などで紹介する

展示が行われていました。

(・o・*)ホホゥ

103系に復刻色が施されたのも

この記念企画の一環なんですよね。

その浜崎駅の近くから

西に向かって長く続いているのが

防風・防潮林として唐津湾沿いに植林された

“虹の松原”と呼ばれる松林。

全長約4.5キロにわたって続く松は、

約100万本と言われており

これはなかなか見ごたえがあります。

(*・`o´・*)ホ─

浜崎から東唐津へかけて

虹の松原に線路が沿っている筑肥線。

日が落ちた時間でもう薄暗いけど

オマケ程度にここでも

103系が撮れるかな?・・・と

ためしに列車を一本待ってみたら

やってきたのはおもに朝夕に設定され

西唐津と福岡空港の間をダイレクトにむすぶ

地下鉄直通運用の303系でした。

( ̄  ̄*)サンマルサン

▲23.12.7 筑肥線 虹ノ松原-浜崎

玄界灘の海の幸が豊富なご当地は

先ほどロードサイドで目にした

牡蛎や車海老なども魅力的ですが

唐津の名物といえばやっぱり

近隣の呼子(よぶこ)などで水揚げされる

天然のイカ(アオリイカなど)。

(゚¬゚*)イカニカン

・・・ということで

きょうの夕食はちょっと贅沢に

海鮮料理屋さんでイカ三昧!

ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

いか刺しに、いか天、

いかワタ、いかしゅうまい・・・と

イカづくしを満喫です。

くコ:彡 イカ

新鮮で甘味が感じられる

アオリイカのお造りが絶品!

ふわふわのいかしゅうまいも美味しい♪

旬のご当地名物を味わえるって幸せだなぁ。

イカ(゚д゚)ウマー!

浜玉町(旧・浜玉町)に所在する

筑肥線の浜崎。

(゚ー゚*)アユ

新しくてモダンな駅舎は

昨年(2022年)に改築されたばかりのものです。

*.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*

ちなみに海岸から駅までは

歩いて15分くらい(約1.2キロ)でした。

▲23.12.7 筑肥線 浜崎

新装駅舎のきれいなコンコースでは

「筑肥線の電化40周年」と

「福吉〜浜崎の開業100周年」を記念して

筑肥線の歴史を写真や資料などで紹介する

展示が行われていました。

(・o・*)ホホゥ

103系に復刻色が施されたのも

この記念企画の一環なんですよね。

その浜崎駅の近くから

西に向かって長く続いているのが

防風・防潮林として唐津湾沿いに植林された

“虹の松原”と呼ばれる松林。

全長約4.5キロにわたって続く松は、

約100万本と言われており

これはなかなか見ごたえがあります。

(*・`o´・*)ホ─

浜崎から東唐津へかけて

虹の松原に線路が沿っている筑肥線。

日が落ちた時間でもう薄暗いけど

オマケ程度にここでも

103系が撮れるかな?・・・と

ためしに列車を一本待ってみたら

やってきたのはおもに朝夕に設定され

西唐津と福岡空港の間をダイレクトにむすぶ

地下鉄直通運用の303系でした。

( ̄  ̄*)サンマルサン

▲23.12.7 筑肥線 虹ノ松原-浜崎

玄界灘の海の幸が豊富なご当地は

先ほどロードサイドで目にした

牡蛎や車海老なども魅力的ですが

唐津の名物といえばやっぱり

近隣の呼子(よぶこ)などで水揚げされる

天然のイカ(アオリイカなど)。

(゚¬゚*)イカニカン

・・・ということで

きょうの夕食はちょっと贅沢に

海鮮料理屋さんでイカ三昧!

ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

いか刺しに、いか天、

いかワタ、いかしゅうまい・・・と

イカづくしを満喫です。

くコ:彡 イカ

新鮮で甘味が感じられる

アオリイカのお造りが絶品!

ふわふわのいかしゅうまいも美味しい♪

旬のご当地名物を味わえるって幸せだなぁ。

イカ(゚д゚)ウマー!

混雑期の年末年始を避け、思い切って12月の上旬に出かけた九州の鉄旅 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。その初日に私が訪れたのは、飛行機が着陸した福岡空港から地下鉄を経てダイレクトにつながっているという筑肥線でした (゚ー゚*)チクヒセソ。

福岡市地下鉄との直通列車が頻繁に運行されている都市路線的な面を持つ区間から (`・ω・´)キリッ、途中の筑前前原を境にしてローカル線のようなのどかな風情が味わえる区間へと (´ー`)マターリ、変化する様子は “乗り鉄” 的に興味深く楽しめ (・∀・)イイネ、またそのローカル区間で最大の絶景スポットといえる玄界灘の海辺でカメラを構えた “撮り鉄” では (゚- ゚)ウミ、穏やかな好天のもとで青く染まる海とともに国電の生き残りである103系1500番台を赤い現行色と青い復刻色の両方が情景的に写せて (^_[◎]oパチリ、その撮影成果に大満足 ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。一本のみの“復刻色”がきょうの運用に就いていたのはホントに嬉しかったなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

とくにこれといったトラブルなく、天候と車両運用に恵まれた一日。本日の打ち上げで飲む酒は格別の美味しさでした(笑)〇○。(~▽~*)ウィッ

福岡市地下鉄との直通列車が頻繁に運行されている都市路線的な面を持つ区間から (`・ω・´)キリッ、途中の筑前前原を境にしてローカル線のようなのどかな風情が味わえる区間へと (´ー`)マターリ、変化する様子は “乗り鉄” 的に興味深く楽しめ (・∀・)イイネ、またそのローカル区間で最大の絶景スポットといえる玄界灘の海辺でカメラを構えた “撮り鉄” では (゚- ゚)ウミ、穏やかな好天のもとで青く染まる海とともに国電の生き残りである103系1500番台を赤い現行色と青い復刻色の両方が情景的に写せて (^_[◎]oパチリ、その撮影成果に大満足 ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。一本のみの“復刻色”がきょうの運用に就いていたのはホントに嬉しかったなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。

とくにこれといったトラブルなく、天候と車両運用に恵まれた一日。本日の打ち上げで飲む酒は格別の美味しさでした(笑)〇○。(~▽~*)ウィッ

浜崎(浜玉)の町でじっくりとご当地の名物(イカ料理)を味わい、ほろ酔い気分で食事を終えたころにはすっかり暗くなっていました ( ̄  ̄*)マックラ。

浜崎から唐津までは筑肥線の下り列車に乗っておよそ10分ほど。きょうはその唐津に宿を予約しており、当地で一泊することとします (・∀・)イイネ。

浜崎から唐津までは筑肥線の下り列車に乗っておよそ10分ほど。きょうはその唐津に宿を予約しており、当地で一泊することとします (・∀・)イイネ。

唐津に終着した筑肥線の103系。

人影まばらで静かな夜のホームに

当系のコンプレッサーが発する

独特なアイドル音が響きます。

グルルルルルルルル━━( ̄- ̄ 3)━━━━…

▲23.12.7 唐津線 唐津

唐津線と筑肥線の

二路線が乗り入れる唐津は

佐賀県唐津市の中心駅。

近代的な現駅舎は

1983年の筑肥線電化開業とあわせて

高架化されたものです。

(゚ー゚*)カラツ

駅前はイルミネーションがきらきら~☆

▲23.12.7 唐津線 唐津

人影まばらで静かな夜のホームに

当系のコンプレッサーが発する

独特なアイドル音が響きます。

グルルルルルルルル━━( ̄- ̄ 3)━━━━…

▲23.12.7 唐津線 唐津

唐津線と筑肥線の

二路線が乗り入れる唐津は

佐賀県唐津市の中心駅。

近代的な現駅舎は

1983年の筑肥線電化開業とあわせて

高架化されたものです。

(゚ー゚*)カラツ

駅前はイルミネーションがきらきら~☆

▲23.12.7 唐津線 唐津

浜崎1845-(筑肥369C)-唐津1855

九州を訪れた初冬の鉄旅、次回に続きます・・・くコ:彡。

九州を訪れた初冬の鉄旅、次回に続きます・・・くコ:彡。

2023-12-16 08:08

長野電鉄・・・特急スノーモンキー&ゆけむり 撮影記 [鉄道写真撮影記]

前回からの続きです。

時期は実りの秋 ヤシロ(゚- ゚)アキ。赤く染まるリンゴの実に今の季節らしい風情を求めて、鉄ちゃんの私が“撮り鉄”にやってきたのは、“りんごの里”の信州(長野)(*’∀’*)リンゴ♪。

11月はすでに農園(りんご畑)での収穫と出荷のピークが過ぎつつある頃で、列車と絡めて撮りやすいところにリンゴがまだ残されているのか一抹の不安を抱えながらも σ(・∀・`)ウーン…、まずはしなの鉄道北しなの線の沿線にある長野市郊外の豊野(とよの)へ向かってみると ...(((o*・ω・)o、たしかにもう収穫を終えてしまったりんご畑が多かったものの (´д`;)アウ…、ありがたいことに線路沿いの何か所かではまだリンゴが木に実っている状態の畑を見つけられて (゚∀゚)オッ!、いまや貴重な存在といえる国鉄型車両の115系が使われた北しなの線の普通列車などをリンゴと絡めて撮ることができました (^_[◎]oパチリ。

その成果だけでも個人的にじゅうぶん満足のいくものが得られましたが (+`゚∀´)=b OK牧場!、せっかくリンゴが実る時期の信州に来たのなら、もうひとつ訪れてみたい路線があります σ(゚・゚*)ンー…。そこで、北しなの線の撮影は午前中のみで早々に切り上げて、午後はその別路線のほうへ移動することとしました (・∀・)イイネ。

豊野から長野に戻り、昼食を挟んで次に向かうのは・・・

時期は実りの秋 ヤシロ(゚- ゚)アキ。赤く染まるリンゴの実に今の季節らしい風情を求めて、鉄ちゃんの私が“撮り鉄”にやってきたのは、“りんごの里”の信州(長野)(*’∀’*)リンゴ♪。

11月はすでに農園(りんご畑)での収穫と出荷のピークが過ぎつつある頃で、列車と絡めて撮りやすいところにリンゴがまだ残されているのか一抹の不安を抱えながらも σ(・∀・`)ウーン…、まずはしなの鉄道北しなの線の沿線にある長野市郊外の豊野(とよの)へ向かってみると ...(((o*・ω・)o、たしかにもう収穫を終えてしまったりんご畑が多かったものの (´д`;)アウ…、ありがたいことに線路沿いの何か所かではまだリンゴが木に実っている状態の畑を見つけられて (゚∀゚)オッ!、いまや貴重な存在といえる国鉄型車両の115系が使われた北しなの線の普通列車などをリンゴと絡めて撮ることができました (^_[◎]oパチリ。

その成果だけでも個人的にじゅうぶん満足のいくものが得られましたが (+`゚∀´)=b OK牧場!、せっかくリンゴが実る時期の信州に来たのなら、もうひとつ訪れてみたい路線があります σ(゚・゚*)ンー…。そこで、北しなの線の撮影は午前中のみで早々に切り上げて、午後はその別路線のほうへ移動することとしました (・∀・)イイネ。

豊野から長野に戻り、昼食を挟んで次に向かうのは・・・

北陸新幹線や信越本線、しなの鉄道の各列車が発着する長野駅の構内を出て、駅の西口にあたる善光寺口のほうへ進んでゆくと ...(((o*・ω・)o、その先の地下にあるのが、“長電(ながでん)”の通称で親しまれる長野電鉄の長野駅。そう、私が次に撮影を目的として訪れたかった路線は、この長電です ( ̄∇ ̄)ナガデソ。

そして沿線での“撮り鉄”だけでなく、ここ長野から目的地の駅へ向かうまでに乗る“乗り鉄”としても楽しみにしていた私を、ホームで迎えてくれたのがこちらの“看板列車” (゚∀゚)オッ!。

そして沿線での“撮り鉄”だけでなく、ここ長野から目的地の駅へ向かうまでに乗る“乗り鉄”としても楽しみにしていた私を、ホームで迎えてくれたのがこちらの“看板列車” (゚∀゚)オッ!。

地下ホームに入線して

発車を待っている赤い特急列車(左)。

あれ?これはひょっとして

「成田エクスプレス」!?

(゚.゚*)ネックス?

なお右手に見える普通列車は

元・東京メトロ日比谷線の03系だった

現・長電3000系です。

▲長野電鉄長野線 長野

発車を待っている赤い特急列車(左)。

あれ?これはひょっとして

「成田エクスプレス」!?

(゚.゚*)ネックス?

なお右手に見える普通列車は

元・東京メトロ日比谷線の03系だった

現・長電3000系です。

▲長野電鉄長野線 長野

NEX、イタ━━━━━m9( ゚∀゚)━━━━━ッ!!

鮮やかな赤いお顔が印象的な特急列車 (=゚ω゚)ノ゙ヤア、とくに関東の人には見覚えがある方もいるのではないかと思われますが、これはもともと東京都心と成田空港の間をむすぶJR東日本の特急「成田エクスプレス」(NEX)に使われていた元・253系で (゚ー゚*)ネックス、第一線を退いたあとにJRから一部が譲渡された当系は現在、長野電鉄の特急用車両2100系として活躍を続けているのです (*・`o´・*)ホ─。なお、「成田エクスプレス」を改めて長電が付けた特急列車の愛称(列車名)は、当線の終着駅に近い観光名所の温泉地で冬場に見られるという雪中の露天風呂に浸かるサルにちなんで、特急「スノーモンキー」(笑)@(・ェ・)@ウキ。

そんな長電の特急列車の自由席は乗車券のほかに、距離や区間に関係なく“100円”の追加料金(特急券)で利用することができ Σ(゚∇゚*)100ペソ!?、それだけで元・「NEX」の特急車両に乗れるというハンパないおトク感が嬉しいじゃありませんか (´艸`*)オトク♪。

鮮やかな赤いお顔が印象的な特急列車 (=゚ω゚)ノ゙ヤア、とくに関東の人には見覚えがある方もいるのではないかと思われますが、これはもともと東京都心と成田空港の間をむすぶJR東日本の特急「成田エクスプレス」(NEX)に使われていた元・253系で (゚ー゚*)ネックス、第一線を退いたあとにJRから一部が譲渡された当系は現在、長野電鉄の特急用車両2100系として活躍を続けているのです (*・`o´・*)ホ─。なお、「成田エクスプレス」を改めて長電が付けた特急列車の愛称(列車名)は、当線の終着駅に近い観光名所の温泉地で冬場に見られるという雪中の露天風呂に浸かるサルにちなんで、特急「スノーモンキー」(笑)@(・ェ・)@ウキ。

そんな長電の特急列車の自由席は乗車券のほかに、距離や区間に関係なく“100円”の追加料金(特急券)で利用することができ Σ(゚∇゚*)100ペソ!?、それだけで元・「NEX」の特急車両に乗れるというハンパないおトク感が嬉しいじゃありませんか (´艸`*)オトク♪。

JRから譲渡された長電2100系。

その車内設備は「成田エクスプレス」時代と

ほとんど変わっていない様子で

蓋つきの荷棚(ハットラック)や

リクライニング機能のない固定座席など

元・253系らしい特徴が見られます。

その車内設備は「成田エクスプレス」時代と

ほとんど変わっていない様子で

蓋つきの荷棚(ハットラック)や

リクライニング機能のない固定座席など

元・253系らしい特徴が見られます。

私を乗せて長野を定刻に発車した湯田中(ゆだなか)ゆきの特急「スノーモンキー」は、長野市中心部の街なかを地下線でサクッと通り抜けると、やがて地上へ出て進路を北東方向に取ります ...(((o*・ω・)o。

長野電鉄の長野線は長野市の長野を起点に、権藤(ごんどう)、須坂(すざか)、小布施(おぶせ)、信州中野などの各駅を経て、山ノ内町の湯田中へといたる地方私鉄(中小民鉄)の路線 (・o・*)ホホゥ。ちなみにかつての長電には長野線のほかにも屋代(やしろ)線や木島(きじま)線(河東線)など複数の路線が存在していましたがいずれも近年に廃止となり、現在は長野線(もともとの長野線に河東線の一部や山ノ内線の区間を併せて統合)の一路線のみであることから、“長野線”という線名よりも会社の通称である“長電”の呼び名が一般に定着しているようです (゚ー゚*)ナガデソ。

そんな長電は、長野市近郊の通勤通学などで利用される地域輸送のほか、葛飾北斎ゆかりの地で栗が名物の小布施、湯田中・渋温泉郷や志賀高原の玄関口となる湯田中などへ行楽に訪れる観光客の需要が高く、いま私が乗っている特急「スノーモンキー」の車内も国内外からの観光客と見られる人たちでほぼ満席となっています @(・ェ・)@ウキ。

長野電鉄の長野線は長野市の長野を起点に、権藤(ごんどう)、須坂(すざか)、小布施(おぶせ)、信州中野などの各駅を経て、山ノ内町の湯田中へといたる地方私鉄(中小民鉄)の路線 (・o・*)ホホゥ。ちなみにかつての長電には長野線のほかにも屋代(やしろ)線や木島(きじま)線(河東線)など複数の路線が存在していましたがいずれも近年に廃止となり、現在は長野線(もともとの長野線に河東線の一部や山ノ内線の区間を併せて統合)の一路線のみであることから、“長野線”という線名よりも会社の通称である“長電”の呼び名が一般に定着しているようです (゚ー゚*)ナガデソ。

そんな長電は、長野市近郊の通勤通学などで利用される地域輸送のほか、葛飾北斎ゆかりの地で栗が名物の小布施、湯田中・渋温泉郷や志賀高原の玄関口となる湯田中などへ行楽に訪れる観光客の需要が高く、いま私が乗っている特急「スノーモンキー」の車内も国内外からの観光客と見られる人たちでほぼ満席となっています @(・ェ・)@ウキ。

地上へ出た長電の下り列車が

信濃吉田付近でオーバークロスするのは

先ほど私が乗ってきた北しなの線の線路。

上のほうに見える高架橋は北陸新幹線です。

▲長野電鉄長野線 信濃吉田-朝陽

(車窓から)

私が移動しているルートを

地図で確認するとこんな感じ。

鉄道利用だとなんだか効率が悪そう?

(´〜`*)ウーン

(地図をクリックすると拡大表示します)

信濃吉田付近でオーバークロスするのは

先ほど私が乗ってきた北しなの線の線路。

上のほうに見える高架橋は北陸新幹線です。

▲長野電鉄長野線 信濃吉田-朝陽

(車窓から)

私が移動しているルートを

地図で確認するとこんな感じ。

鉄道利用だとなんだか効率が悪そう?

(´〜`*)ウーン

(地図をクリックすると拡大表示します)

ところで、私が午前中に北しなの線の撮影をしていた豊野から、午後の目的地となる長電の沿線へと列車を使って移動する場合、北しなの線を長野までいったん南下してから長電に乗り換えてふたたび北上するという、地図上で見るとまるで“V字”か“U字”を描くような形となっていて、あまり効率がよくない印象 ( ̄  ̄)ユージコージ。

実は豊野から東へ平行移動したところに長電の小布施が所在し、私はなんとかここをショートカットできないかと考えてみるも σ(゚・゚*)ンー…、その間の直線距離はだいたい5キロ。クルマなら10分くらいで手軽に行けるけれど、路線バスは運行されていないようで、歩くとおよそ一時間かかります ( ̄  ̄;)イチジカン…(かといってタクシーを使うのはもったいないw)。

それでも仮に目的地が小布施ならば、歩いたほうが列車を乗り継ぐ“V字ルート”よりも早く到達できるのですが、小布施からさらに先の湯田中方面へ下り列車で向かおうとする場合、結果的に長野を経由して乗る列車と同じもの(つまり今の私が乗っているスノーモンキー)に小布施から乗ることとなり、それならば無理して一時間(正確にいえば北しなの線を撮っていた撮影ポイントからだと1時間20分)も歩くよりは、ルート的に効率が悪く思えても鉄道を使ったほうが楽だという判断に至りました (-`ω´-*)ウム。

ちなみに北しなの線と長電の交差部分には正式な乗換駅に指定されてないものの、前者に北長野、後者には信濃吉田(しなのよしだ)という両駅が近接していて(300メートル、徒歩5分程度)、そこを活用することも可能なのですが、信濃吉田には普通列車しか停車せず特急列車は通過してしまうため、やはり結果的に途中の須坂で後続の特急「スノーモンキー」へ乗り継ぐこととなります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

でもこの豊野と小布施の位置関係はなんだか、鉄道モノのサスペンスなどでトリックに使えそうですね(笑)( ̄ー ̄)ニヤリ。

実は豊野から東へ平行移動したところに長電の小布施が所在し、私はなんとかここをショートカットできないかと考えてみるも σ(゚・゚*)ンー…、その間の直線距離はだいたい5キロ。クルマなら10分くらいで手軽に行けるけれど、路線バスは運行されていないようで、歩くとおよそ一時間かかります ( ̄  ̄;)イチジカン…(かといってタクシーを使うのはもったいないw)。

それでも仮に目的地が小布施ならば、歩いたほうが列車を乗り継ぐ“V字ルート”よりも早く到達できるのですが、小布施からさらに先の湯田中方面へ下り列車で向かおうとする場合、結果的に長野を経由して乗る列車と同じもの(つまり今の私が乗っているスノーモンキー)に小布施から乗ることとなり、それならば無理して一時間(正確にいえば北しなの線を撮っていた撮影ポイントからだと1時間20分)も歩くよりは、ルート的に効率が悪く思えても鉄道を使ったほうが楽だという判断に至りました (-`ω´-*)ウム。

ちなみに北しなの線と長電の交差部分には正式な乗換駅に指定されてないものの、前者に北長野、後者には信濃吉田(しなのよしだ)という両駅が近接していて(300メートル、徒歩5分程度)、そこを活用することも可能なのですが、信濃吉田には普通列車しか停車せず特急列車は通過してしまうため、やはり結果的に途中の須坂で後続の特急「スノーモンキー」へ乗り継ぐこととなります ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。

でもこの豊野と小布施の位置関係はなんだか、鉄道モノのサスペンスなどでトリックに使えそうですね(笑)( ̄ー ̄)ニヤリ。

県内を流れる千曲川は

新潟で信濃川と名を変える

総距離日本一(367キロ)の長流。

その悠久なる大河を鉄橋で渡ります。

▲長野電鉄長野線 柳原-村山

(車窓から)

長電の車両基地がある須坂では

今年の1月で退役した3500系

(元・営団地下鉄3000系)が

構内に佇んでいました。

(゚∀゚)オッ!

その姿を車窓越しに一目でも

見られたのは嬉しい。

(´・∀・`)オツカレチャン

▲長野電鉄長野線 須坂(車窓から)

乗客の半数ほどが下車した小布施。

岩松院や北斎館といった観光名所や

今が旬の栗料理なども魅力的ですが

個人的に当地で惹かれるのは

駅構内の一角に保存されている

長電の往年の名車2000系。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

▲長野電鉄長野線 小布施(車窓から)

新潟で信濃川と名を変える

総距離日本一(367キロ)の長流。

その悠久なる大河を鉄橋で渡ります。

▲長野電鉄長野線 柳原-村山

(車窓から)

長電の車両基地がある須坂では

今年の1月で退役した3500系

(元・営団地下鉄3000系)が

構内に佇んでいました。

(゚∀゚)オッ!

その姿を車窓越しに一目でも

見られたのは嬉しい。

(´・∀・`)オツカレチャン

▲長野電鉄長野線 須坂(車窓から)

乗客の半数ほどが下車した小布施。

岩松院や北斎館といった観光名所や

今が旬の栗料理なども魅力的ですが

個人的に当地で惹かれるのは

駅構内の一角に保存されている

長電の往年の名車2000系。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

▲長野電鉄長野線 小布施(車窓から)

千曲川を渡って東進を続ける「スノーモンキー」 ...(((@(*・ェ・)@ウキキ。

歩いて到達することも考えた小布施を過ぎたあたりから、車窓にはのどかな田畑の風景が広がるようになり (´ー`)マターリ、そのなかには赤い実をたわわに生らしたものや、もう実はないけどおそらくそうであろうと思われる、リンゴの木が立ち並ぶりんご畑(りんご農園)も多く見られます (「゚ー゚)ドレドレ。

車窓からざっと眺めたリンゴの実の残存具合はやはり豊野と似たような状況で、半分を切った三割程度ってところかなぁ・・・(あくまでも個人的に見た印象)(゚ペ)ウーン…。ここでも線路近くの好位置にウマく、リンゴが残されているといいのだけど 八(゚- ゚)オネガイ。

歩いて到達することも考えた小布施を過ぎたあたりから、車窓にはのどかな田畑の風景が広がるようになり (´ー`)マターリ、そのなかには赤い実をたわわに生らしたものや、もう実はないけどおそらくそうであろうと思われる、リンゴの木が立ち並ぶりんご畑(りんご農園)も多く見られます (「゚ー゚)ドレドレ。

車窓からざっと眺めたリンゴの実の残存具合はやはり豊野と似たような状況で、半分を切った三割程度ってところかなぁ・・・(あくまでも個人的に見た印象)(゚ペ)ウーン…。ここでも線路近くの好位置にウマく、リンゴが残されているといいのだけど 八(゚- ゚)オネガイ。

沿線でもとくに広大なりんご畑がひろがるのは、駅でいうと夜間瀬(よませ)や上条(かみじょう)のあたりなのですが、全24駅中の6駅(起終点を含む)しか停車しない特急「スノーモンキー」(A特急)はその両駅ともさらっと通過し スル━━━( ̄、 ̄*)===3━━━ッ、やがて終点の湯田中へと到着しました (・ω・)トーチャコ。

長野から湯田中までは

特急列車で45分ほど。

「スノーモンキー」の乗り心地は

とても快適でした。

(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪

▲長野電鉄長野線 湯田中

駅舎に観光案内所が併設された湯田中は

湯田中・渋温泉郷の最寄駅であるとともに

志賀高原への玄関口でもあり

当地へ向かうバスが駅から接続しています。

昭和30年(1955年)に立てられた駅舎は

“昭和レトロ”っぽさを感じる趣ですが

ただいまバリアフリー工事の最中でした。

(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…

▲長野電鉄長野線 湯田中

特急列車で45分ほど。

「スノーモンキー」の乗り心地は

とても快適でした。

(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪

▲長野電鉄長野線 湯田中

駅舎に観光案内所が併設された湯田中は

湯田中・渋温泉郷の最寄駅であるとともに

志賀高原への玄関口でもあり

当地へ向かうバスが駅から接続しています。

昭和30年(1955年)に立てられた駅舎は

“昭和レトロ”っぽさを感じる趣ですが

ただいまバリアフリー工事の最中でした。

(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…

▲長野電鉄長野線 湯田中

長野1133-(長電5A 特急スノーモンキー)-湯田中1218

では、特急列車が停まらずに通過した夜間瀬や上条へ、ここ湯田中から上りの普通列車に乗って戻りたいところですが σ(゚・゚*)ンー…、路線の末端区間に位置するこのあたりの長野線(旧・山ノ内線区間の信州中野〜湯田中)は、普通列車の運行が一時間から一時間半の間隔で、次の湯田中発は今からおよそ一時間後となります(13時11分発の信州中野ゆき)( ̄  ̄;)イチジカン…。

でも実は目的地の上条は湯田中の隣駅で、その駅間距離はわずか1.4キロ。しかも長電の線路は勾配を緩和するために蛇行していますが、ほぼ直線の道路を進めばその距離はもうちょい短くて1.2キロほど。徒歩15分くらいでしょうか (・o・*)ホホゥ。これなら一時間後の列車を待つよりも、歩いちゃったほうがあきらかに早く到達できます ...(((o*・ω・)o。

では、特急列車が停まらずに通過した夜間瀬や上条へ、ここ湯田中から上りの普通列車に乗って戻りたいところですが σ(゚・゚*)ンー…、路線の末端区間に位置するこのあたりの長野線(旧・山ノ内線区間の信州中野〜湯田中)は、普通列車の運行が一時間から一時間半の間隔で、次の湯田中発は今からおよそ一時間後となります(13時11分発の信州中野ゆき)( ̄  ̄;)イチジカン…。

でも実は目的地の上条は湯田中の隣駅で、その駅間距離はわずか1.4キロ。しかも長電の線路は勾配を緩和するために蛇行していますが、ほぼ直線の道路を進めばその距離はもうちょい短くて1.2キロほど。徒歩15分くらいでしょうか (・o・*)ホホゥ。これなら一時間後の列車を待つよりも、歩いちゃったほうがあきらかに早く到達できます ...(((o*・ω・)o。

こんな短い距離の駅間じゃ、徒歩で列車より先回りできてもサスペンスのトリックには使えなさそうだけど (。A。)アヒャ☆、特急が通過する駅に普通列車へ乗り換えるのでなく歩いて戻るというのは、なかなか面白い展開。これはクルマ(マイカーやレンタカー)を使わない“徒歩鉄”だからこそ思いつく妙案(苦肉の策?w)だといえるかもしれません ъ(゚Д゚)ナイス。

ところで、先述のとおり普通列車はしばらくありませんが、私が湯田中まで乗ってきた特急「スノーモンキー」が折り返しの長野ゆきとなり、まもなく発車します (゚ー゚*)スノモン。目的地とする上条のりんご畑にはちょっと間に合わなそうだけど、せっかくならどこか適当な場所でその特急列車を撮りたい σ(゚・゚*)ンー…。

ところで、先述のとおり普通列車はしばらくありませんが、私が湯田中まで乗ってきた特急「スノーモンキー」が折り返しの長野ゆきとなり、まもなく発車します (゚ー゚*)スノモン。目的地とする上条のりんご畑にはちょっと間に合わなそうだけど、せっかくならどこか適当な場所でその特急列車を撮りたい σ(゚・゚*)ンー…。

お!いいじゃん!(゚∀゚*)オオッ!

クネクネと蛇行した線形の一角にあるカーブで、正面気味に捉えた特急「スノーモンキー」。その傍らには程よく色づいていた紅葉も添えてみました (^_[◎]oパチリ。

あらかじめ調べてきた撮影ポイントでなく、適当に見つけたところでためしに撮ると、得てしてそれなりの絵にしかならない場合が多いのですが、ここはアウトカーブから見る列車や紅葉の入り具合、良好な陽あたりの光線状態など、思ったよりも悪くない一枚となりました (・∀・)イイネ。真ん中に立つ架線柱の存在がちょっと強いものの、コンクリ製の柱などでなく昔ながらの鉄骨製というのがまた、地方私鉄のローカル線らしい趣でシブいじゃないですか (´ω`*)シブイ。

この先のりんご畑でリンゴと列車がウマく撮れるかどうかまだわからないけど、とりあえずこの“スノーモンキーと紅葉”という一枚が撮れただけでも、湯田中まで来た価値はあったように思います (-`ω´-*)ウム。

クネクネと蛇行した線形の一角にあるカーブで、正面気味に捉えた特急「スノーモンキー」。その傍らには程よく色づいていた紅葉も添えてみました (^_[◎]oパチリ。

あらかじめ調べてきた撮影ポイントでなく、適当に見つけたところでためしに撮ると、得てしてそれなりの絵にしかならない場合が多いのですが、ここはアウトカーブから見る列車や紅葉の入り具合、良好な陽あたりの光線状態など、思ったよりも悪くない一枚となりました (・∀・)イイネ。真ん中に立つ架線柱の存在がちょっと強いものの、コンクリ製の柱などでなく昔ながらの鉄骨製というのがまた、地方私鉄のローカル線らしい趣でシブいじゃないですか (´ω`*)シブイ。

この先のりんご畑でリンゴと列車がウマく撮れるかどうかまだわからないけど、とりあえずこの“スノーモンキーと紅葉”という一枚が撮れただけでも、湯田中まで来た価値はあったように思います (-`ω´-*)ウム。

湯田中の上り方の隣駅で

ひとつ長野寄りに位置する上条は

交換設備が無い棒線構造(一面一線)の

普通列車しか停まらない無人駅。

( ̄  ̄*)カミジョー

駅のまわりにはりんご畑(りんご農園)が

ひろがります。

でも、もう木にリンゴが無いなぁ・・・。

▲長野電鉄長野線 上条

ひとつ長野寄りに位置する上条は

交換設備が無い棒線構造(一面一線)の

普通列車しか停まらない無人駅。

( ̄  ̄*)カミジョー

駅のまわりにはりんご畑(りんご農園)が

ひろがります。

でも、もう木にリンゴが無いなぁ・・・。

▲長野電鉄長野線 上条

地形的にほぼ下り坂だったこともあり、湯田中から徒歩で難なくたどり着けた上条 (・ω・)トーチャコ。

その素朴な小駅を囲むように広がるりんご畑は、いかにも信州のご当地私鉄である長電らしいのどかな情景ですが (´ー`)マターリ、駅まわりの畑(農園)をざっと見たところ、もうこのあたりにリンゴの実は生ってなく、軒並み収穫を終えてしまった様子 ( ̄  ̄;)ナッシング。いいロケーションだけに惜しいなぁ σ(・∀・`)ウーン…。

そこでさらに隣駅の夜間瀬のほうへ向かって歩き進み、リンゴを探しまわってみると・・・<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ

その素朴な小駅を囲むように広がるりんご畑は、いかにも信州のご当地私鉄である長電らしいのどかな情景ですが (´ー`)マターリ、駅まわりの畑(農園)をざっと見たところ、もうこのあたりにリンゴの実は生ってなく、軒並み収穫を終えてしまった様子 ( ̄  ̄;)ナッシング。いいロケーションだけに惜しいなぁ σ(・∀・`)ウーン…。

そこでさらに隣駅の夜間瀬のほうへ向かって歩き進み、リンゴを探しまわってみると・・・<(゚-゚=)キョロキョロ(=゚-゚)ゞ

りんごちゃん、あったー! m9っ`∀´)ミッケ!

そこは線路のすぐそばという“撮り鉄的に好位置”の農園にて、まだ収穫されずに残されているたくさんのリンゴが、日に照らされてキラキラと赤く輝いているじゃありませんか .゚+.(*’∀’*)リンゴ♪.+゚.。しかも、実をたわわに付けた枝が何本も公道から手の届くところにまで垂れ下がっており、この絶妙な条件は列車とリンゴを絡めて撮りやすそう (・∀・)イイネ。

ためしに道路から枝のほうへ腕を伸ばしてカメラを構え、ファインダーを直接覗かずにライブビューモードの背面液晶でアングルを確認しながらシャッターを切ってみます p[◎]qΦωΦ*)パチャ☆

そこは線路のすぐそばという“撮り鉄的に好位置”の農園にて、まだ収穫されずに残されているたくさんのリンゴが、日に照らされてキラキラと赤く輝いているじゃありませんか .゚+.(*’∀’*)リンゴ♪.+゚.。しかも、実をたわわに付けた枝が何本も公道から手の届くところにまで垂れ下がっており、この絶妙な条件は列車とリンゴを絡めて撮りやすそう (・∀・)イイネ。

ためしに道路から枝のほうへ腕を伸ばしてカメラを構え、ファインダーを直接覗かずにライブビューモードの背面液晶でアングルを確認しながらシャッターを切ってみます p[◎]qΦωΦ*)パチャ☆

リンゴが実る木の陰から横顔を覗かせたのは |д゚)チラッ、湯田中ゆきの下り普通列車で、元・東京メトロの03系だった現・3000系 ( ̄ω ̄*)ヒビヤセソ。

もともとこの車両の帯色は前面と側面ともに、前職の東京メトロ時代に日比谷線で使われていたことから当線のラインカラーであるグレー(ねずみ色)だったのですが、譲渡で長電へ編入された際に前面のみを当社のイメージカラーである赤に変更 (゚ー゚*)アカ。長電の赤い色は沿線のリンゴに由来するものだといわれ、このりんご畑の景色に赤帯の3000系がしっくりとマッチしているじゃないですか (・∀・)イイネ。

ちなみにリンゴの品種を私はよくわからないけど、やはりこれも豊野でお話に聞いた“ふじ”なのでしょうか? ( ̄  ̄*)フジ?。その立派に育った赤い実を強調したアングルで切り取ってみました (*’∀’*)リンゴ♪。

もともとこの車両の帯色は前面と側面ともに、前職の東京メトロ時代に日比谷線で使われていたことから当線のラインカラーであるグレー(ねずみ色)だったのですが、譲渡で長電へ編入された際に前面のみを当社のイメージカラーである赤に変更 (゚ー゚*)アカ。長電の赤い色は沿線のリンゴに由来するものだといわれ、このりんご畑の景色に赤帯の3000系がしっくりとマッチしているじゃないですか (・∀・)イイネ。

ちなみにリンゴの品種を私はよくわからないけど、やはりこれも豊野でお話に聞いた“ふじ”なのでしょうか? ( ̄  ̄*)フジ?。その立派に育った赤い実を強調したアングルで切り取ってみました (*’∀’*)リンゴ♪。

収穫期まっただ中のりんご畑をゆく

信州中野ゆき上り普通列車。

赤帯が施されて仲間入りした3000系は

日比谷線時代のグレー帯よりも

あか抜けた印象を受けます。

(・∀・)アカオビ

▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)

信州中野ゆき上り普通列車。

赤帯が施されて仲間入りした3000系は

日比谷線時代のグレー帯よりも

あか抜けた印象を受けます。

(・∀・)アカオビ

▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)

さらに農道(公道)を行けるところまで進んで ...(((o*・ω・)o、りんご農園の敷地に突き当たる手前のところでもためしに、湯田中から折り返してきた上りの普通列車(信州中野ゆき)を一枚撮ってみましたが (^_[◎]oパチリ、リンゴの木の広がりかたは嫌いじゃないものの、日の当たり具合が微妙だし、ここはアングルの自由度も低いため、やはり最初に下り列車を撮ったほうのポイントへ戻って撮影を続けることとしました コッチ…((((o* ̄-)o。

そこで次に狙うのは“花形”の特急列車です ハナガタ(゚ー゚*)ミツル。この区間は普通列車の運行が一時間に一本だけど、行楽客の多い土休日の日中は特急列車も約一時間おきに設定されており、およそ30分間隔で普通列車と特急列車が交互にやってくるようなダイヤで、意外と撮影効率は悪くない (*゚ェ゚))フムフム。

そこで次に狙うのは“花形”の特急列車です ハナガタ(゚ー゚*)ミツル。この区間は普通列車の運行が一時間に一本だけど、行楽客の多い土休日の日中は特急列車も約一時間おきに設定されており、およそ30分間隔で普通列車と特急列車が交互にやってくるようなダイヤで、意外と撮影効率は悪くない (*゚ェ゚))フムフム。

そろそろ食べごろ?

大きくて艶やかなリンゴを横目にみる

元・NEXの特急「スノーモンキー」。

@(・ェ・)@ウキ

“空港特急”からコンバートされた“温泉特急”も

今ではすっかり板につきました。

▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条

大きくて艶やかなリンゴを横目にみる

元・NEXの特急「スノーモンキー」。

@(・ェ・)@ウキ

“空港特急”からコンバートされた“温泉特急”も

今ではすっかり板につきました。

▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条

あ〜かい〜林檎に、ねっく〜す(NEX)寄せて〜♪ ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

先ほど乗ったのとは別の編成の下り列車でふたたび現れた、特急「スノーモンキー」の2100系 @(・ェ・)@ウキ。

JR時代に“ローレル賞”(鉄道車両の優秀賞的なもの)や“ブルネル賞”(鉄道車両の国際的なデザイン賞)などを獲得した、その優れたデザインと端正なスタイルはやはり、無塗装のアルミ合金に帯を配した3000系(普通列車)よりも景色に映えていい絵になります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ちなみに先述したとおり当系は、前職の「成田エクスプレス」に使われていたときから外装(や内装)を大きく変えておらず、元から赤をアクセントとしたカラーリングなのですが、長電の一員としてみればこの2100系の車体色もまた“りんご色”と捉えてよいでしょう (*’∀’*)リンゴ♪。

そんな特急「スノーモンキー」を、手の届く位置(道路からカメラを構えられる位置)のなかでひときわ赤く染まっていた、艶やかなリンゴの実と合わせてみました パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。

先ほど乗ったのとは別の編成の下り列車でふたたび現れた、特急「スノーモンキー」の2100系 @(・ェ・)@ウキ。

JR時代に“ローレル賞”(鉄道車両の優秀賞的なもの)や“ブルネル賞”(鉄道車両の国際的なデザイン賞)などを獲得した、その優れたデザインと端正なスタイルはやはり、無塗装のアルミ合金に帯を配した3000系(普通列車)よりも景色に映えていい絵になります 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ちなみに先述したとおり当系は、前職の「成田エクスプレス」に使われていたときから外装(や内装)を大きく変えておらず、元から赤をアクセントとしたカラーリングなのですが、長電の一員としてみればこの2100系の車体色もまた“りんご色”と捉えてよいでしょう (*’∀’*)リンゴ♪。

そんな特急「スノーモンキー」を、手の届く位置(道路からカメラを構えられる位置)のなかでひときわ赤く染まっていた、艶やかなリンゴの実と合わせてみました パシャ☆(*≧∀ノ[◎]ゝ。

湯田中からすぐに折り返してきた

上りの長野ゆき「スノーモンキー」は

車両のお顔(前面)が見える角度でパチリ。

リンゴだけでなく紅葉に彩られた背景の山も

秋という季節感を演出しています。

(゚- ゚)アキ

ちなみに長電の2100系は二編成が在籍し、

こちらのE1編成のほうは側面のグレー部分など

より「NEX」時代に近い装い。

( ̄。 ̄)ヘー

▲長野電鉄長野線 夜間瀬-上条(後追い)

上りの長野ゆき「スノーモンキー」は