上越線・・・快速「EL鉄道開業150年号」 撮影記 [鉄道写真撮影記]

朝晩はだいぶ冷え込むようになり、深まりつつある秋 (゚- ゚)ヤシロアキ。

秋といえば、“読書の秋”、“スポーツの秋”、“食欲の秋”、そして「鉄道の秋」です (゚∀゚)アヒャ☆。

え?季節に関係なく私は年がら年じゅう、“撮り鉄”や“乗り鉄”を楽しんでいるじゃないかって? (´・ω`・)エッ?。まあ、そう言われるとその通りなのですが、今ごろの時期は極端に暑くも寒くもなく、穏やかで安定した天候の日が多いため、鉄道旅に出かけたり、撮り鉄をしたりするのに持ってこいの、いい季節なんですよね (・∀・)イイネ。

そして、もうご存知のように(?)、10月14日は1872年(明治5年)のこの日に“日本で最初の鉄道が公式に開業(新橋〜横浜)”したことに由来する、「鉄道の日」でもあります (-`ω´-*)ウム。とくに今年(2022年)は開業から“150年”という節目の“メモリアルイヤー”で、例年以上に「鉄道の日」が広く注目されている印象 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・150ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。

鉄道好きの“鉄ちゃん”にとって、そんな重要な時期なのですが・・・よりによって今季の私は、本職のお仕事が一年でいちばん忙しいピークと重なってしまい アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ、どうしても土日に休日出勤しなきゃならない日もあって、なかなか趣味に充てる時間が割けない状況 (´д`;)アウ…。「鉄道の日」や「150年」関連で撮りたい、記念列車(運行日限定のイベント列車)や記念編成(定期列車にヘッドマークなどを掲出)は各地に多々あるけれど、これはどれかに絞らなきゃなりません σ(・ω・`)ウーン…。

そこで、自身の好みをもとに厳選して、私がこれだけは撮影に臨もうと決めたのは・・・「鉄道の日」の翌日に運行される記念列車、「EL鉄道開業150年号」です m9(`・ω・´)ケッテーィ!。

10月15日(土)

秋といえば、“読書の秋”、“スポーツの秋”、“食欲の秋”、そして「鉄道の秋」です (゚∀゚)アヒャ☆。

え?季節に関係なく私は年がら年じゅう、“撮り鉄”や“乗り鉄”を楽しんでいるじゃないかって? (´・ω`・)エッ?。まあ、そう言われるとその通りなのですが、今ごろの時期は極端に暑くも寒くもなく、穏やかで安定した天候の日が多いため、鉄道旅に出かけたり、撮り鉄をしたりするのに持ってこいの、いい季節なんですよね (・∀・)イイネ。

そして、もうご存知のように(?)、10月14日は1872年(明治5年)のこの日に“日本で最初の鉄道が公式に開業(新橋〜横浜)”したことに由来する、「鉄道の日」でもあります (-`ω´-*)ウム。とくに今年(2022年)は開業から“150年”という節目の“メモリアルイヤー”で、例年以上に「鉄道の日」が広く注目されている印象 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・150ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。

鉄道好きの“鉄ちゃん”にとって、そんな重要な時期なのですが・・・よりによって今季の私は、本職のお仕事が一年でいちばん忙しいピークと重なってしまい アセアセヾ(*д*ヾ三ノ*д*)ノアセアセ、どうしても土日に休日出勤しなきゃならない日もあって、なかなか趣味に充てる時間が割けない状況 (´д`;)アウ…。「鉄道の日」や「150年」関連で撮りたい、記念列車(運行日限定のイベント列車)や記念編成(定期列車にヘッドマークなどを掲出)は各地に多々あるけれど、これはどれかに絞らなきゃなりません σ(・ω・`)ウーン…。

そこで、自身の好みをもとに厳選して、私がこれだけは撮影に臨もうと決めたのは・・・「鉄道の日」の翌日に運行される記念列車、「EL鉄道開業150年号」です m9(`・ω・´)ケッテーィ!。

10月15日(土)

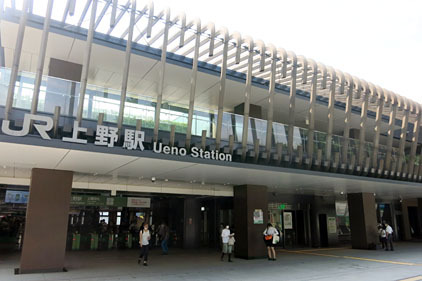

薄暗さに日の出の時刻がだいぶ遅くなったと感じる、朝の6時前 (*´0)ゞ。oOフワァァ…。私は都内の上野から高崎線の高崎ゆき下り普通列車に乗って北上し、北関東の群馬県を目指します ...(((o*・ω・)o。

鉄道の開業から150年目を迎えた、記念すべき今年の「鉄道の日」 (o ̄∇ ̄o)メデタイ♪。コロナ対策に気を配りつつも、各地でいろいろなイベントが催されるなか、おそらく関東地方でいちばんファンの注目を集めるのではないかと思われるのが σ(゚・゚*)ンー…、10月14日の金曜日から16日の日曜日にかけて、週末の三日間に群馬県の信越線や上越線で運行される、「鉄道開業150年号」ではないでしょうか (゚∀゚*)オオッ!。

自走する電車や気動車(ディーゼルカー)でなく、客車が機関車に牽かれて走るスタイル(いわゆる客車列車)の当列車は (゚ー゚*)キャクレ、その運転日によって先頭を務める機関車(牽引機)の機種が異なり、「鉄道の日」当日の14日(金)は上越線の高崎〜水上(みなかみ)で蒸気機関車の“デゴイチ”(D51形)による「夜汽車鉄道百五十年号」、15日(土)は上越線の同区間で電気機関車による「EL鉄道開業150年号」、そして16日(日)は信越線の高崎〜横川で往路が蒸気機関車(D51形)、復路がディーゼル機関車(DD51形)による「SL・DL鉄道開業150年号」と、“鉄ちゃん”のマニア心を熱くさせる凝った企画となっています (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

なお、信越線や上越線が鉄道150年の歴史に特別なゆかりがあるワケではなく、この両線の当該区間ではふだんから行楽期の週末を中心に蒸気機関車などによる観光列車(SL列車)をちょくちょく運行しているため、今回のようなイベント列車にも対応しやすいといったところでしょうか (´ω`)ナルヘソ。さすがに鉄道開業の地となった新橋〜横浜(現・桜木町)で蒸気機関車の記念列車を走らせるのは、無理がありそうですしね(その代わり(?)、蒸気機関車をイメージしたという、「黒い山手線」は新橋で見られるけどw (。A。)アヒャ☆)。

鉄道の開業から150年目を迎えた、記念すべき今年の「鉄道の日」 (o ̄∇ ̄o)メデタイ♪。コロナ対策に気を配りつつも、各地でいろいろなイベントが催されるなか、おそらく関東地方でいちばんファンの注目を集めるのではないかと思われるのが σ(゚・゚*)ンー…、10月14日の金曜日から16日の日曜日にかけて、週末の三日間に群馬県の信越線や上越線で運行される、「鉄道開業150年号」ではないでしょうか (゚∀゚*)オオッ!。

自走する電車や気動車(ディーゼルカー)でなく、客車が機関車に牽かれて走るスタイル(いわゆる客車列車)の当列車は (゚ー゚*)キャクレ、その運転日によって先頭を務める機関車(牽引機)の機種が異なり、「鉄道の日」当日の14日(金)は上越線の高崎〜水上(みなかみ)で蒸気機関車の“デゴイチ”(D51形)による「夜汽車鉄道百五十年号」、15日(土)は上越線の同区間で電気機関車による「EL鉄道開業150年号」、そして16日(日)は信越線の高崎〜横川で往路が蒸気機関車(D51形)、復路がディーゼル機関車(DD51形)による「SL・DL鉄道開業150年号」と、“鉄ちゃん”のマニア心を熱くさせる凝った企画となっています (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

なお、信越線や上越線が鉄道150年の歴史に特別なゆかりがあるワケではなく、この両線の当該区間ではふだんから行楽期の週末を中心に蒸気機関車などによる観光列車(SL列車)をちょくちょく運行しているため、今回のようなイベント列車にも対応しやすいといったところでしょうか (´ω`)ナルヘソ。さすがに鉄道開業の地となった新橋〜横浜(現・桜木町)で蒸気機関車の記念列車を走らせるのは、無理がありそうですしね(その代わり(?)、蒸気機関車をイメージしたという、「黒い山手線」は新橋で見られるけどw (。A。)アヒャ☆)。

高崎の留置線で見かけたのは、

DD51形ディーゼル機に連結された、

上信電鉄の電気機関車デキ3形。

(゚ー゚*)デキ

なんで上信のデキが

JRの構内にいるのかと思ったら、

きょうは有料制のイベントが行なわれるのね。

( ´_ゝ`)フーン

▲信越本線 高崎

DD51形ディーゼル機に連結された、

上信電鉄の電気機関車デキ3形。

(゚ー゚*)デキ

なんで上信のデキが

JRの構内にいるのかと思ったら、

きょうは有料制のイベントが行なわれるのね。

( ´_ゝ`)フーン

▲信越本線 高崎

「鉄道の日」の金曜日に夕方から夜にかけて運転される、デゴイチの“夜汽車”はノスタルジックな趣が感じられそうですし (´ω`)シミジミ、日曜日の「150年号」ならば往路で蒸気機関車、復路にディーゼル機関車がそれぞれ見られておトク感があります (´艸`*)オトク。でも、世代的なものもあって私がいちばん惹かれるのはやはり、中日の土曜日に牽引を担当する電気機関車です (゚ー゚*)デンキガマ。

冒頭でちょっと触れたように、今月の私は仕事のことなどであまり趣味の時間に余裕がなく、きょう土曜日も夕方からどうしても外せない用事が都内であるため、できれば明日の日曜日のほうが個人的に都合はよかったのですが σ(・∀・`)ウーン…、それでも電気機関車が撮りたくて「EL鉄道開業150年号」の走る日を選びました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

冒頭でちょっと触れたように、今月の私は仕事のことなどであまり趣味の時間に余裕がなく、きょう土曜日も夕方からどうしても外せない用事が都内であるため、できれば明日の日曜日のほうが個人的に都合はよかったのですが σ(・∀・`)ウーン…、それでも電気機関車が撮りたくて「EL鉄道開業150年号」の走る日を選びました ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

高崎で高崎線から上越線の水上ゆきに乗り継ぎ ノリカエ…((((o* ̄-)o。

きょうの群馬は“曇りのち晴れ”の予報となっており、午前より午後のほうが天気は良さそうで、今はまだ空の大半が雲に覆われています ( ̄  ̄)クモリ。個人的な気分としてはスッキリとした晴天が好ましいけど、基本的に北の方向へ進む上越線の下り列車は、車両の正面に日が当たる順光の撮影ポイントが少ないため、特別なヘッドマークを掲げるであろう件の「150年号」を陰影なく記録したいと考えれば、天候条件は曇りがベターでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

きょうの群馬は“曇りのち晴れ”の予報となっており、午前より午後のほうが天気は良さそうで、今はまだ空の大半が雲に覆われています ( ̄  ̄)クモリ。個人的な気分としてはスッキリとした晴天が好ましいけど、基本的に北の方向へ進む上越線の下り列車は、車両の正面に日が当たる順光の撮影ポイントが少ないため、特別なヘッドマークを掲げるであろう件の「150年号」を陰影なく記録したいと考えれば、天候条件は曇りがベターでしょうか σ(゚・゚*)ンー…。

そんな上越線の高崎と水上のあいだで運行される「EL150周年記念号」。

用事をひかえて時間にあまり余裕がないのならば、起点(始発駅)の高崎に近いあたりでサクッと撮っちゃうほうがいいように思えますが σ(゚・゚*)ンー…、いや、むしろそんなタイトな状況のなかで群馬まで来たのですから、できるだけ妥協はしたくない (-`ω´-*)ウム。

用事をひかえて時間にあまり余裕がないのならば、起点(始発駅)の高崎に近いあたりでサクッと撮っちゃうほうがいいように思えますが σ(゚・゚*)ンー…、いや、むしろそんなタイトな状況のなかで群馬まで来たのですから、できるだけ妥協はしたくない (-`ω´-*)ウム。

それに、列車の運行速度が遅めに設定されていて(もともとSL列車のスジだからね)、途中の駅で長めの停車時間もある「150年号」は、“ドライビング(クルマの運転)に自信のあるかた”だと当該の列車をクルマで追い抜いて、何度か撮影チャンスがあるらしく(いわゆる“追っかけ”ってやつね) ε=┌(*゚д゚)┘オッカケ!、その人たちはまず一発目に起点寄りのポイントから撮影を始めるため、そこは多くの同業者で混み合うことが予想されます (゚ペ)ウーン。

いっぽう、私のように電車を利用して駅から徒歩で移動する“徒歩鉄”の場合、駅構内(ホームなど)での撮影は何度か可能だとしても、沿線の撮影ポイントへ“追っかけ”をするのは基本的に難しく、どこで撮っても“ワンチャンス”しかありません ( ̄  ̄*)ワンチャン。それならば、なるべく終点寄りの撮影ポイントまで進んでしまい ...(((o*・ω・)o、クルマで追っかけされる人たちが二発目、もしくは三発目に考えているような場所へ先に着いていたほうが、いいアングルのポジションが得られます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。これは“クルマ派”に対する、“徒歩鉄”のセオリーといったところでしょうか(もちろん、クルマを使っていても“追っかけ”をせずに、一発狙いのかたも多くいらっしゃるけど)。

なんだか理屈っぽくなりましたが、それらのことを踏まえて私が下車したのは、水上の一駅手前に位置する上牧(かみもく)(゚ー゚*)カミモク。

いっぽう、私のように電車を利用して駅から徒歩で移動する“徒歩鉄”の場合、駅構内(ホームなど)での撮影は何度か可能だとしても、沿線の撮影ポイントへ“追っかけ”をするのは基本的に難しく、どこで撮っても“ワンチャンス”しかありません ( ̄  ̄*)ワンチャン。それならば、なるべく終点寄りの撮影ポイントまで進んでしまい ...(((o*・ω・)o、クルマで追っかけされる人たちが二発目、もしくは三発目に考えているような場所へ先に着いていたほうが、いいアングルのポジションが得られます ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。これは“クルマ派”に対する、“徒歩鉄”のセオリーといったところでしょうか(もちろん、クルマを使っていても“追っかけ”をせずに、一発狙いのかたも多くいらっしゃるけど)。

なんだか理屈っぽくなりましたが、それらのことを踏まえて私が下車したのは、水上の一駅手前に位置する上牧(かみもく)(゚ー゚*)カミモク。

上野0543-(高崎823M)-高崎0729~0745-(上越725M)-上牧0846

群馬県北部、谷川岳のふもとにあるみなかみ町は、県内屈指の温泉地として知られ、ここ上牧にも温泉宿や入浴施設が点在 ( ̄▽ ̄)オンセン。また、利根川の景勝地である“諏訪峡(すわきょう)渓谷”にも近く、私は過去に何度かそのあたりで上越線の列車を撮影しています (^_[◎]oパチリ。思い返せばちょうど一年前の昨年10月にも、今はなき茶色のEF64形(1052号機)電気機関車が牽く、客車列車の快速「ELぐんまみなかみ号」を撮りに諏訪峡を訪れたっけ (´ω`)チャガマ…。

そんな自然豊かでダイナミックな画が望める諏訪峡渓谷も好撮影地なのですが、今回の「150年号」には特別なヘッドマークが掲げられるため、それがしっかりと分かるように撮りたいところ σ(゚・゚*)ンー…。そこで、上牧の駅を背にした私は諏訪峡とは逆のほうへ歩き進み、上越線の線路に架かる小さな跨線橋へとやってきました ...(((o*・ω・)o。

群馬県北部、谷川岳のふもとにあるみなかみ町は、県内屈指の温泉地として知られ、ここ上牧にも温泉宿や入浴施設が点在 ( ̄▽ ̄)オンセン。また、利根川の景勝地である“諏訪峡(すわきょう)渓谷”にも近く、私は過去に何度かそのあたりで上越線の列車を撮影しています (^_[◎]oパチリ。思い返せばちょうど一年前の昨年10月にも、今はなき茶色のEF64形(1052号機)電気機関車が牽く、客車列車の快速「ELぐんまみなかみ号」を撮りに諏訪峡を訪れたっけ (´ω`)チャガマ…。

そんな自然豊かでダイナミックな画が望める諏訪峡渓谷も好撮影地なのですが、今回の「150年号」には特別なヘッドマークが掲げられるため、それがしっかりと分かるように撮りたいところ σ(゚・゚*)ンー…。そこで、上牧の駅を背にした私は諏訪峡とは逆のほうへ歩き進み、上越線の線路に架かる小さな跨線橋へとやってきました ...(((o*・ω・)o。

上牧の駅から線路に沿った道を

上り方向(後閑方向)へ歩くこと15分ほど。

私が選んだ撮影ポイントはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

弧を描いてカーブを進む

211系の普通列車。

数年前まで当線で走っていた115系を

一掃してしまった211系ですが、

当系もまた“国鉄型”の生き残りです。

(゚ー゚*)ニゲゲ

▲上越線 後閑-上牧

上り方向(後閑方向)へ歩くこと15分ほど。

私が選んだ撮影ポイントはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

弧を描いてカーブを進む

211系の普通列車。

数年前まで当線で走っていた115系を

一掃してしまった211系ですが、

当系もまた“国鉄型”の生き残りです。

(゚ー゚*)ニゲゲ

▲上越線 後閑-上牧

作戦通り(?)、当地に同業者はまだ誰もおらず、一番海苔(いちばん乗り)だった撮影ポイント (・ω・)トーチャコ。

この橋のたもとからは、緩やかなカーブを走る下り列車が少し高い目線で見おろせて、ためしに撮った211系(普通列車)のようにカーブの外側で望遠レンズを使うと、列車を正面気味に捉えることができます (^_[◎]oパチリ。これならば前面のヘッドマークがよく見えて「150年号」の記録に適しているし、列車がアップ目のアングルではあるものの、背景に写り込む木々もいい雰囲気じゃないですか (・∀・)イイネ。紅葉にはまだ早いけど、わずかに黄色っぽく色づいて秋らしさを覚えます (゚- ゚)アキ。

自分好みのポジション(カメラの立ち位置)を無事に確保できて、あとはお目当ての「150年号」がやってくるのをのんびりと待つばかり (´ー`)マターリ。

駄菓子菓子(だがしかし)・・・(´・ω`・)エッ?

この橋のたもとからは、緩やかなカーブを走る下り列車が少し高い目線で見おろせて、ためしに撮った211系(普通列車)のようにカーブの外側で望遠レンズを使うと、列車を正面気味に捉えることができます (^_[◎]oパチリ。これならば前面のヘッドマークがよく見えて「150年号」の記録に適しているし、列車がアップ目のアングルではあるものの、背景に写り込む木々もいい雰囲気じゃないですか (・∀・)イイネ。紅葉にはまだ早いけど、わずかに黄色っぽく色づいて秋らしさを覚えます (゚- ゚)アキ。

自分好みのポジション(カメラの立ち位置)を無事に確保できて、あとはお目当ての「150年号」がやってくるのをのんびりと待つばかり (´ー`)マターリ。

駄菓子菓子(だがしかし)・・・(´・ω`・)エッ?

ああ、晴れてきちゃった・・・ヽ(´д`;)アア…。

実は南のほうを向くこの場所は太陽が真っ正面にあり、晴れた状態で上り方の列車(下り列車に対して正面)を見ると、ご覧のとおり“ド逆光”で黒く潰れてしまいます ( ̄  ̄;)マックロクロスケ。ステンレス製の211系なのに、これではまるで“黒い山手線”ならぬ“黒い上越線”といった有様じゃないか (。A。)アヒャ☆。

晴れたら逆光になることは分かっていたものの、今日の当地の予報は“曇りのち晴れ”で、ここへ来る道中も空はずっと雲に覆われていたため σ(゚・゚*)クモリ…、おそらく晴れるのは午後になってからだろうと勝手に予測し、曇りならば撮りやすいこの撮影地を選んでみたのですが、思ったよりも天候の回復が早かったみたい ( ̄▽ ̄;)ハレタ。上空の雲は流れて次第に青空が広がり、あたり一帯に陽光が降り注ぎます。たいていの場合は晴天を好む私だけど、逆光の今回ばかりは何とも歯がゆいところ (・ε・`)チェ。かといって基本的に北進する上越線の下り列車は、この周囲で順光となる撮影ポイントが無いしなぁ・・・"o(-ω-;*)ウゥム…。

ただ、“自称・晴れ男”としては、ここで「頼むから曇ってくれ!」なんてワガママなことを天に願うと クモレヤ(#゚Д゚)ゴルァ!、今日だけでなくこれから先の“晴れ運”も逃げて行っちゃうようなイメージがあって、あまり強くは望みにくい気がします σ(・∀・`)ウーン…。「曇ったらいいな・・・」くらいにやんわりと(?)願いつつ(なんだそれw) (゚- ゚)イイナ、しばらく空模様を伺っていると・・・

実は南のほうを向くこの場所は太陽が真っ正面にあり、晴れた状態で上り方の列車(下り列車に対して正面)を見ると、ご覧のとおり“ド逆光”で黒く潰れてしまいます ( ̄  ̄;)マックロクロスケ。ステンレス製の211系なのに、これではまるで“黒い山手線”ならぬ“黒い上越線”といった有様じゃないか (。A。)アヒャ☆。

晴れたら逆光になることは分かっていたものの、今日の当地の予報は“曇りのち晴れ”で、ここへ来る道中も空はずっと雲に覆われていたため σ(゚・゚*)クモリ…、おそらく晴れるのは午後になってからだろうと勝手に予測し、曇りならば撮りやすいこの撮影地を選んでみたのですが、思ったよりも天候の回復が早かったみたい ( ̄▽ ̄;)ハレタ。上空の雲は流れて次第に青空が広がり、あたり一帯に陽光が降り注ぎます。たいていの場合は晴天を好む私だけど、逆光の今回ばかりは何とも歯がゆいところ (・ε・`)チェ。かといって基本的に北進する上越線の下り列車は、この周囲で順光となる撮影ポイントが無いしなぁ・・・"o(-ω-;*)ウゥム…。

ただ、“自称・晴れ男”としては、ここで「頼むから曇ってくれ!」なんてワガママなことを天に願うと クモレヤ(#゚Д゚)ゴルァ!、今日だけでなくこれから先の“晴れ運”も逃げて行っちゃうようなイメージがあって、あまり強くは望みにくい気がします σ(・∀・`)ウーン…。「曇ったらいいな・・・」くらいにやんわりと(?)願いつつ(なんだそれw) (゚- ゚)イイナ、しばらく空模様を伺っていると・・・

はじめは私一人だったこの場所に続々と同業者の方たちが集まりだしたころ (*・ω・)ノ゙チワッス、ふたたび上空に流れてきた雲が日差しを隠すようになります (゚∀゚)オッ!。晴れたり曇ったり(翳ったり)なんとも落ち着かない展開ですが、これは日が翳って逆光を回避できる可能性が出てきた、悪くない流れです (・∀・)イイネ。

はたして「150年号」がここにやってくるタイミングで、日は差すのか翳るのか ハレル?(゚ω゚≡゚ω゚)クモル?、きまぐれな空模様に翻弄されるなか、まもなく迎える通過時刻 (°_°;)ドキドキ。やがて林の向こうから、客車に電気を供給する電源のエンジン音と、客車列車特有の軽やかなジョイント音が聞こえてきました。

はたして「150年号」がここにやってくるタイミングで、日は差すのか翳るのか ハレル?(゚ω゚≡゚ω゚)クモル?、きまぐれな空模様に翻弄されるなか、まもなく迎える通過時刻 (°_°;)ドキドキ。やがて林の向こうから、客車に電気を供給する電源のエンジン音と、客車列車特有の軽やかなジョイント音が聞こえてきました。

明治時代に初めて開業してから150年、

その長い歴史を噛みしめるかのように

現代の鉄路を堂々と突き進む、

快速「EL鉄道開業150年号」。

その牽引を任されたEF65形501号機には、

“アーチ橋を渡るSL”をデザインした、

公式の記念ヘッドマークが掲げられています。

▲上越線 後閑-上牧

その長い歴史を噛みしめるかのように

現代の鉄路を堂々と突き進む、

快速「EL鉄道開業150年号」。

その牽引を任されたEF65形501号機には、

“アーチ橋を渡るSL”をデザインした、

公式の記念ヘッドマークが掲げられています。

▲上越線 後閑-上牧

鉄道開業150年、おめでとー!ヽ(´▽`*)ノオメ♪

ダイヤ(運転時間)の正確さに定評のあるニッポンの鉄道、記念運行となる臨時快速の「EL鉄道開業150年号」も遅れることなく、定刻にカーブの奥からゆっくりと姿を現しました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

その先頭に立って牽引を務める電気機関車は、EF65形の501号機(EF65 501)(゚ー゚*)ピートップ。当機はかつて東海道本線で寝台特急「あさかぜ」や「富士」、「さくら」などの花形列車、いわゆる“ブルートレイン”を牽引していた実績を持つ名機で、その機体の色もブルートレインの客車(20系や24系など)に合わせた、青地にクリームの“特急色”が施されています (*・`o´・*)ホ─。

150年の記念列車にはやっぱり蒸気機関車(SL)だという方も多いと思われますが、私はSLの現役時代(イベント列車などを除く)をほとんど知らない世代で σ(゚・゚*)エスエル…、どちらかといえばSLよりもブルートレインや電車特急のほうに強い憧れがありました (*’▽’)ブルトレ!。幼いときは父親に連れられて、そして自分でカメラを持つようになった学生時代には、東京駅や上野駅でよく、イラストマークを掲げた特急列車やブルートレインを眺めたものです (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そんなブルートレイン牽引機だったEF65形、そのなかでも旅客用(P型)のトップナンバーである501号機は、個人的に今回の「鉄道開業150年号」を牽くのにふさわしい適役だと思います (-`ω´-*)ウム。

「鉄道開業150年」の公式ヘッドマークを掲げた“栄光のブルトレ機”、その引き締まった表情が凛々しくてカッコいいなぁ 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ダイヤ(運転時間)の正確さに定評のあるニッポンの鉄道、記念運行となる臨時快速の「EL鉄道開業150年号」も遅れることなく、定刻にカーブの奥からゆっくりと姿を現しました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

その先頭に立って牽引を務める電気機関車は、EF65形の501号機(EF65 501)(゚ー゚*)ピートップ。当機はかつて東海道本線で寝台特急「あさかぜ」や「富士」、「さくら」などの花形列車、いわゆる“ブルートレイン”を牽引していた実績を持つ名機で、その機体の色もブルートレインの客車(20系や24系など)に合わせた、青地にクリームの“特急色”が施されています (*・`o´・*)ホ─。

150年の記念列車にはやっぱり蒸気機関車(SL)だという方も多いと思われますが、私はSLの現役時代(イベント列車などを除く)をほとんど知らない世代で σ(゚・゚*)エスエル…、どちらかといえばSLよりもブルートレインや電車特急のほうに強い憧れがありました (*’▽’)ブルトレ!。幼いときは父親に連れられて、そして自分でカメラを持つようになった学生時代には、東京駅や上野駅でよく、イラストマークを掲げた特急列車やブルートレインを眺めたものです (*゚∀゚)=3ハァハァ!。そんなブルートレイン牽引機だったEF65形、そのなかでも旅客用(P型)のトップナンバーである501号機は、個人的に今回の「鉄道開業150年号」を牽くのにふさわしい適役だと思います (-`ω´-*)ウム。

「鉄道開業150年」の公式ヘッドマークを掲げた“栄光のブルトレ機”、その引き締まった表情が凛々しくてカッコいいなぁ 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

水上に向かって走り去る

後ろ姿もパチリ。

(^_[◎]oパチリ

EF65 501の後ろに連なる客車は

座席車の12系で、

ブルートレイン(寝台客車)ではないけれど、

色的にマッチした組み合わせです。

▲上越線 上牧-後閑(後追い)

後ろ姿もパチリ。

(^_[◎]oパチリ

EF65 501の後ろに連なる客車は

座席車の12系で、

ブルートレイン(寝台客車)ではないけれど、

色的にマッチした組み合わせです。

▲上越線 上牧-後閑(後追い)

けっきょく直前まで安定しなかった空模様ですが、「150年号」が通過するときにはタイミングよくお日さまが雲に隠れてくれて、逆光による黒潰れを回避 ε-(´∀`;)ホッ。決して「翳ってよかった」とは言いたくないけど(言ってんじゃんw)、この場所での理想といえるいい塩梅の撮影条件となり ъ(゚Д゚)ナイス、満足のいく記録を残すことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

これで「EL鉄道開業150年号」の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

これで「EL鉄道開業150年号」の撮影は終了です (´w`*)ドツカレサン。

往路の水上ゆき下り列車を撮った「EL鉄道開業150年号」は、今からおよそ三時間後の15時過ぎに水上を発車する高崎ゆきとして、復路の上り列車が運転されます (・o・*)ホホゥ。しかし、きょうの夕方に用事を控えている私は、復路を撮らずに都内へ戻らねばなりません (・ε・`)チェ。

んじゃ、来るときに下車した上牧の駅から、上越線に乗って帰ろう カエロ…((((o* ̄-)o・・・としますが、東京方面に向かう上り列車はちょっと前の12時03分に発車したばかりで、次は一時間以上も待つことになる13時20分 ( ̄  ̄;)イチジカン…(ちなみに下り列車は一時間後の13時03分)。それならば、ただぼーっとこのあたりで時間を潰しているより、上牧駅前の停留所へ12時25分にやってくる路線バス(関越交通)に乗って、水上まで行ってみようと思います ...(((o*・ω・)o。

往路の列車を撮ったあと水上へ向かうのは、昨年に諏訪峡で「ELぐんまみなかみ号」を撮ったときと同じパターンで、そのときは水上に終着した当該列車の牽引機(EF64 1052)を構内で眺めることができました (゚∀゚)オッ!。それを今回の「EL鉄道開業150年号」でも期待していると・・・

んじゃ、来るときに下車した上牧の駅から、上越線に乗って帰ろう カエロ…((((o* ̄-)o・・・としますが、東京方面に向かう上り列車はちょっと前の12時03分に発車したばかりで、次は一時間以上も待つことになる13時20分 ( ̄  ̄;)イチジカン…(ちなみに下り列車は一時間後の13時03分)。それならば、ただぼーっとこのあたりで時間を潰しているより、上牧駅前の停留所へ12時25分にやってくる路線バス(関越交通)に乗って、水上まで行ってみようと思います ...(((o*・ω・)o。

往路の列車を撮ったあと水上へ向かうのは、昨年に諏訪峡で「ELぐんまみなかみ号」を撮ったときと同じパターンで、そのときは水上に終着した当該列車の牽引機(EF64 1052)を構内で眺めることができました (゚∀゚)オッ!。それを今回の「EL鉄道開業150年号」でも期待していると・・・

上牧駅前1225-(関越交通バス)-水上駅1241

水上の構内(ホーム)には、

「EL鉄道開業150年号」に使われた

EF65 501と12系客車が切り離されて

それぞれに留置されています。

復路に備えて小休止。

(。-ω-)zzz…

▲上越線 水上

1965年(昭和40年)に製造された

直流電気機関車のEF65形501号機。

EF65形500番台はおもな使用用途により、

旅客用で“passenger”を表す“P型”と

貨物用で“freight”を表す“F型”に

分類されるのですが、

この501号機はP型で最初に製造された

トップナンバー機であることから、

ファンの間では通称“Pトップ”と呼ばれています。

(゚ー゚*)ピートップ

▲上越線 水上

「EL鉄道開業150年号」に使われた

EF65 501と12系客車が切り離されて

それぞれに留置されています。

復路に備えて小休止。

(。-ω-)zzz…

▲上越線 水上

1965年(昭和40年)に製造された

直流電気機関車のEF65形501号機。

EF65形500番台はおもな使用用途により、

旅客用で“passenger”を表す“P型”と

貨物用で“freight”を表す“F型”に

分類されるのですが、

この501号機はP型で最初に製造された

トップナンバー機であることから、

ファンの間では通称“Pトップ”と呼ばれています。

(゚ー゚*)ピートップ

▲上越線 水上

ぴーとっぷ、イタ━━━━m9( ゚∀゚)━━━━ッ!

やはり昨年のEF64形と同様、水上の構内のよく見える位置に単機で留置され、ヘッドマークを掲げた状態のままで佇んでいたEF65形501号機 (゚∀゚*)オオッ!。パンタグラフが降ろされているのはちょっと惜しいけど、当機を落ち着いてじっくりと眺められる嬉しい機会で、これはバスに乗って水上へと立ち寄った価値があります ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。

先ほどの撮影ポイントからはヘッドマークを強調する狙いで列車を正面気味に撮りましたが、特急色のEF65形は機体側面の塗分けも、秀逸なデザインだよなぁ・・・(´ー`)シミジミ。

やはり昨年のEF64形と同様、水上の構内のよく見える位置に単機で留置され、ヘッドマークを掲げた状態のままで佇んでいたEF65形501号機 (゚∀゚*)オオッ!。パンタグラフが降ろされているのはちょっと惜しいけど、当機を落ち着いてじっくりと眺められる嬉しい機会で、これはバスに乗って水上へと立ち寄った価値があります ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。

先ほどの撮影ポイントからはヘッドマークを強調する狙いで列車を正面気味に撮りましたが、特急色のEF65形は機体側面の塗分けも、秀逸なデザインだよなぁ・・・(´ー`)シミジミ。

お顔をアップで。

非貫通で飾り帯を備えた500番台は

1000番台・2000番台(PF型)よりも

精悍な印象を受けます。

(`・ω・´)キリッ!

ちなみに若い同業者のかたがお仲間と

「やっぱPトップの区名札は

“群”より“高”がしっくりとくるよなぁ」

って、話されていたけど、

おぢさんの私は“東”かな・・・(笑)

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

▲上越線 水上

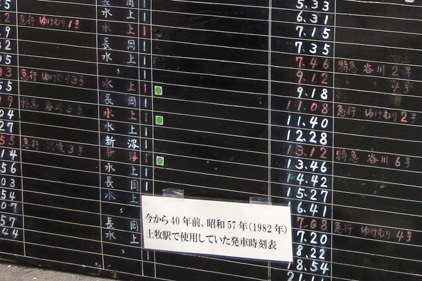

EF65形が置かれた近くでは、

「鉄道開業150年」のヘッドマークとともに

むかしの貴重な鉄道用品などの展示も

行われていました。

( ̄。 ̄)ヘー

左の時刻表は先ほど下車した上牧の駅にて

上越新幹線が開業する以前の

1982年(昭和57年)まで使われたもので、

急行「ゆけむり」など、

懐かしい列車名が記されています。

(ノ∀`)ナツカシス

非貫通で飾り帯を備えた500番台は

1000番台・2000番台(PF型)よりも

精悍な印象を受けます。

(`・ω・´)キリッ!

ちなみに若い同業者のかたがお仲間と

「やっぱPトップの区名札は

“群”より“高”がしっくりとくるよなぁ」

って、話されていたけど、

おぢさんの私は“東”かな・・・(笑)

ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ

▲上越線 水上

EF65形が置かれた近くでは、

「鉄道開業150年」のヘッドマークとともに

むかしの貴重な鉄道用品などの展示も

行われていました。

( ̄。 ̄)ヘー

左の時刻表は先ほど下車した上牧の駅にて

上越新幹線が開業する以前の

1982年(昭和57年)まで使われたもので、

急行「ゆけむり」など、

懐かしい列車名が記されています。

(ノ∀`)ナツカシス

“鉄道開業150年”という節目の年の「鉄道の日」で盛り上がった今秋 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・150ネソ】*:・゚\(゚▽゚*)。私も鉄ちゃんの端くれとして、何かそれを印象付ける記録を一枚でも残したいと思い、群馬の上越線へと駆けつけて撮影に臨んだ「EL鉄道開業150年号」ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

列車が正面気味に撮れる上牧のカーブで腰を据えて待ち、安定しない空模様に翻弄されつつも、カメラのファインダー越しに見た記念ヘッドマークを掲げるEF65形501号機の雄姿には思わず身震いがし ((((;゚∀゚))))ブルルッ!、あくまでも一マニアにすぎない趣味人としてですが、150年という鉄道が刻んだ歴史の重みに感慨深いものがありました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。時間にあまり余裕がない日ではあったけど、やっぱりここまで撮影に来てよかったと思います (-`ω´-*)ウム。往路の片道が撮れただけでも、じゅうぶんに満足 (+`゚∀´)=b OK牧場!。

さて、次の大きな節目は50年後の2072年になる、“鉄道開業200年”ですか (o ̄∇ ̄o)ニヒャク。はたしてその時にはどんな趣向の記念列車が運転されるのでしょうね。今からそれを撮るのが楽しみです (゚∀゚)アヒャ☆(生きているかな?(笑))。

列車が正面気味に撮れる上牧のカーブで腰を据えて待ち、安定しない空模様に翻弄されつつも、カメラのファインダー越しに見た記念ヘッドマークを掲げるEF65形501号機の雄姿には思わず身震いがし ((((;゚∀゚))))ブルルッ!、あくまでも一マニアにすぎない趣味人としてですが、150年という鉄道が刻んだ歴史の重みに感慨深いものがありました +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。時間にあまり余裕がない日ではあったけど、やっぱりここまで撮影に来てよかったと思います (-`ω´-*)ウム。往路の片道が撮れただけでも、じゅうぶんに満足 (+`゚∀´)=b OK牧場!。

さて、次の大きな節目は50年後の2072年になる、“鉄道開業200年”ですか (o ̄∇ ̄o)ニヒャク。はたしてその時にはどんな趣向の記念列車が運転されるのでしょうね。今からそれを撮るのが楽しみです (゚∀゚)アヒャ☆(生きているかな?(笑))。

211系の新前橋ゆきに乗って

水上をあとにします。

お、幕式の“上越線”表示だ。

(゚∀゚)オッ!

▲上越線 水上

高崎で高崎線の上り列車に乗り継ぎ。

上野東京ライン経由で東海道線に直通する

沼津ゆきです。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

この列車に乗って都内へ向かえば、

夕方の用事には余裕を持って間に合いそう。

▲信越本線 高崎

そういえば、

今朝に高崎の構内で見かけた

上信電鉄のデキ3形、

あさましくも有料撮影会の様子を

走る高崎線の車内から覗き見(?)したら、

(「゚ー゚)ドレドレ

DE10形やDD51形ディーゼル機関車、

EF64形電気機関車とともに並べられ、

チラッとだけ横顔が拝めました

(いちばん奥の黒いヤツ)。

|∀・)チラ

▲高崎線 高崎(車窓から)

水上をあとにします。

お、幕式の“上越線”表示だ。

(゚∀゚)オッ!

▲上越線 水上

高崎で高崎線の上り列車に乗り継ぎ。

上野東京ライン経由で東海道線に直通する

沼津ゆきです。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

この列車に乗って都内へ向かえば、

夕方の用事には余裕を持って間に合いそう。

▲信越本線 高崎

そういえば、

今朝に高崎の構内で見かけた

上信電鉄のデキ3形、

あさましくも有料撮影会の様子を

走る高崎線の車内から覗き見(?)したら、

(「゚ー゚)ドレドレ

DE10形やDD51形ディーゼル機関車、

EF64形電気機関車とともに並べられ、

チラッとだけ横顔が拝めました

(いちばん奥の黒いヤツ)。

|∀・)チラ

▲高崎線 高崎(車窓から)

水上1314-(上越740M)-新前橋1407~1410-(630M)-高崎1420~1428-(高崎1891E)-大宮1550~1557-(湘南新宿ライン2845Y)-新宿1629

ところで、鉄道開業150年を迎えた今秋にはもうひとつ、多くの鉄ちゃんが注目した大きな話題がありました。

それは、さいたま市にある大宮の「鉄道博物館」へ収蔵された、電気機関車のEF58形61号機(EF58 61)の展示開始 ε-(°ω°*)ロクイチ。

ところで、鉄道開業150年を迎えた今秋にはもうひとつ、多くの鉄ちゃんが注目した大きな話題がありました。

それは、さいたま市にある大宮の「鉄道博物館」へ収蔵された、電気機関車のEF58形61号機(EF58 61)の展示開始 ε-(°ω°*)ロクイチ。

当機は昭和時代に「お召列車」(おもに天皇陛下が御乗される列車)を牽引するための特別仕様で製造された電気機関車(お召機)で、丁寧に磨かれた艶のある美しい姿から *.+(0゚・∀・)ペカペカ+.*、“国宝級機関車”、“鉄道界の美術工芸品”などと称賛され、多くのファンを魅了した“名機中の名機”です (*゚∀゚)=3ハァハァ!。

お召列車以外にもイベント列車などで活躍していましたが、重大な損傷が発覚した・・・との噂が囁かれるなか(私に真偽のほどはわかりませんが)、突如2008年に“事実上の引退”となる休車扱いに(当年以降は本線での運転実績が無し) ガ━━(゚д゚lll)━━ン!!。その後は長らく車両センター(東京総合車両センター)片隅の庫内で大切に保管されていましたが、鉄道開業150年を機に鉄道博物館での常設展示(静態保存)が進められ、去る10月30日より一般公開となりました (゚∀゚*)オオッ!!。

私はまだ見に行けていませんが、博物館の賑わいや自分自身の忙しさが落ち着いたらぜひ、“現役時代と変わらない気品ある美しさ”だという、“ロクイチ”のお姿をじっくりと拝みたいものです (*゚v゚*)ワクワク♪。

お召列車以外にもイベント列車などで活躍していましたが、重大な損傷が発覚した・・・との噂が囁かれるなか(私に真偽のほどはわかりませんが)、突如2008年に“事実上の引退”となる休車扱いに(当年以降は本線での運転実績が無し) ガ━━(゚д゚lll)━━ン!!。その後は長らく車両センター(東京総合車両センター)片隅の庫内で大切に保管されていましたが、鉄道開業150年を機に鉄道博物館での常設展示(静態保存)が進められ、去る10月30日より一般公開となりました (゚∀゚*)オオッ!!。

私はまだ見に行けていませんが、博物館の賑わいや自分自身の忙しさが落ち着いたらぜひ、“現役時代と変わらない気品ある美しさ”だという、“ロクイチ”のお姿をじっくりと拝みたいものです (*゚v゚*)ワクワク♪。

2022-11-04 22:22

鹿児島本線・・・ED76形 貨物列車 撮影記 [鉄道写真撮影記]

前回からの続きです。

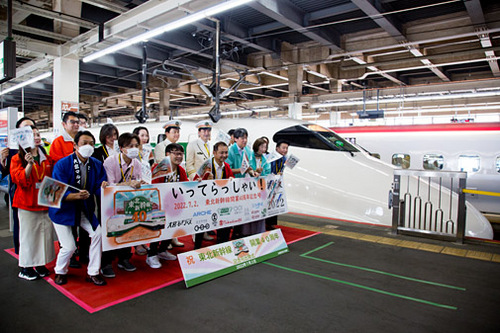

9月23日(2022年)の“秋分の日”に、佐賀県の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎のあいだで、新たに開業した「西九州新幹線」(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。

私はさっそく、開業初日の新幹線「かもめ」に乗り(下り一番列車の「1号」でなく、二番目の「3号」だけど)、初めて目にする新鮮な車窓風景を食い入るように眺めながら (*゚v゚*)ワクワク♪、わずか30分ほどの乗車を楽しんで、終点の長崎に到着します ( ̄▽ ̄)ナガサキ。

長崎では新幹線の開業を祝う様々なイベントが催されており、そのなかでもいちばんの目玉が航空自衛隊の「ブルーインパルス」による祝賀飛行 (゚ー゚*)ブルー。雨が降るあいにくの天気ではあったものの、長崎駅に停まる新幹線「かもめ」とその上空を飛ぶ「ブルーインパルス」による“夢の共演”をどうにか撮影できて w(*゚o゚*)wオオー!、開業日ならではのいい記録を残すことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

その後、手頃な宿泊施設が確保できなかった私は長崎を離れ、長崎本線の普通列車を上り方向へ乗り継いで東進 ...(((o*・ω・)o。宿泊地に選んだのは、佐賀県の東部に位置する鳥栖(とす)でした ( ̄  ̄*)トス。

9月24日(土)

鳥栖で朝を迎えた、旅の三日目(福岡への到着日を初日として)。

前夜は駅の様子が一望できる“トレインビュールーム”(列車が見えるお部屋)の窓から、ちょっと貴重な車両をたまたま目撃し Σ(゚∇゚;ノ)ノ マヤッ!?、その興奮がおさまらずに寝付けなかった ε-(°ω°*)ムフーッ!・・・なんてことはなく、ぐっすりと熟睡できて、今朝の目覚めはスッキリ (`・∀・´)シャキッ!。

予定どおりホテルを6時前にチェックアウトしたら、さっそく駅へと歩いて向かいます。

9月23日(2022年)の“秋分の日”に、佐賀県の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎のあいだで、新たに開業した「西九州新幹線」(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。

私はさっそく、開業初日の新幹線「かもめ」に乗り(下り一番列車の「1号」でなく、二番目の「3号」だけど)、初めて目にする新鮮な車窓風景を食い入るように眺めながら (*゚v゚*)ワクワク♪、わずか30分ほどの乗車を楽しんで、終点の長崎に到着します ( ̄▽ ̄)ナガサキ。

長崎では新幹線の開業を祝う様々なイベントが催されており、そのなかでもいちばんの目玉が航空自衛隊の「ブルーインパルス」による祝賀飛行 (゚ー゚*)ブルー。雨が降るあいにくの天気ではあったものの、長崎駅に停まる新幹線「かもめ」とその上空を飛ぶ「ブルーインパルス」による“夢の共演”をどうにか撮影できて w(*゚o゚*)wオオー!、開業日ならではのいい記録を残すことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

その後、手頃な宿泊施設が確保できなかった私は長崎を離れ、長崎本線の普通列車を上り方向へ乗り継いで東進 ...(((o*・ω・)o。宿泊地に選んだのは、佐賀県の東部に位置する鳥栖(とす)でした ( ̄  ̄*)トス。

9月24日(土)

鳥栖で朝を迎えた、旅の三日目(福岡への到着日を初日として)。

前夜は駅の様子が一望できる“トレインビュールーム”(列車が見えるお部屋)の窓から、ちょっと貴重な車両をたまたま目撃し Σ(゚∇゚;ノ)ノ マヤッ!?、その興奮がおさまらずに寝付けなかった ε-(°ω°*)ムフーッ!・・・なんてことはなく、ぐっすりと熟睡できて、今朝の目覚めはスッキリ (`・∀・´)シャキッ!。

予定どおりホテルを6時前にチェックアウトしたら、さっそく駅へと歩いて向かいます。

前夜に到着した時はもう暗くて

全容がよくわからなかった鳥栖の駅舎。

明治44年(1911年)に建てられた

(改築された)、

歴史ある木造駅舎をあらためて眺めます。

(´ω`*)シブイ

▲22.9.24 鹿児島本線 鳥栖

全容がよくわからなかった鳥栖の駅舎。

明治44年(1911年)に建てられた

(改築された)、

歴史ある木造駅舎をあらためて眺めます。

(´ω`*)シブイ

▲22.9.24 鹿児島本線 鳥栖

前回の記事でも触れていますが、ここ鳥栖は鹿児島本線と長崎本線が分岐する駅で、博多方面へ向かう鹿児島本線の上り、熊本方面へ向かう同線の下り、そして当駅を起点に佐賀方面へ向かう長崎本線の下り、おもにその三方向の列車が発着します (・o・*)ホホゥ。

熊本も久しく行ってないなぁ・・・と思いつつ σ(・∀・`)ウーン…、私が乗り込んだのは、上り方向へ進む博多ゆき普通列車 コッチ…((((o* ̄-)o。

熊本も久しく行ってないなぁ・・・と思いつつ σ(・∀・`)ウーン…、私が乗り込んだのは、上り方向へ進む博多ゆき普通列車 コッチ…((((o* ̄-)o。

仕事で福岡への出張は少し前にあったけど、プライベートな鉄道旅では久しぶりに訪れた今回の九州 (*´∀`)ノ゙オヒサ。せっかくならこの機会に熊本や大分などにも足を伸ばして、いろんな路線をじっくりと巡りたいところですが (・∀・)イイネ、悲しいかな、旅費に乏しい私にそんな余裕はなく、それゆえ時間も限られています (´・ω`・)エッ?。

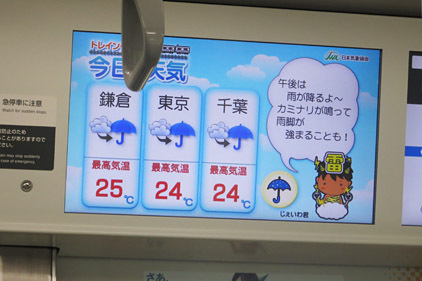

テレビでみた天気予報によると、

今日の佐賀や福岡は“曇りのち晴れ”。

東の空にはきれいな朝焼けが見られました。

(゚∀゚)オッ!

なお、列車はただいま

鳥栖貨物ターミナル付近を走行中。

▲22.9.24 鹿児島本線 鳥栖-田代

(車窓から)

今日の佐賀や福岡は“曇りのち晴れ”。

東の空にはきれいな朝焼けが見られました。

(゚∀゚)オッ!

なお、列車はただいま

鳥栖貨物ターミナル付近を走行中。

▲22.9.24 鹿児島本線 鳥栖-田代

(車窓から)

お金が無いのはわかるけど、時間も無いとはどういうことかというと ビンボー( ̄皿 ̄)ヒマナシ、今旅は開業初日の西九州新幹線に乗ることがいちばんの目的で、それに間に合わせるため前夜に駆け付けた往路では、東京の羽田から福岡まで大手航空会社(青いほう)の飛行機を利用 ⊂ニニニ(^ω^)ニニ⊃ブーン。これが連休前の夜便だったため、早めに予約した割引料金(早割)とはいえ、それでも設定された運賃がけっこう高かった σ(・∀・`)ウーン…。それに加えて、当然ながら目当てである西九州新幹線(+連絡特急)の乗車券や特急料金もかかり、ふだんは「青春18きっぷ」や「休日お出かけパス」などを駆使し、“地べたを這いずりまわるような旅”(どんな旅だw)をしている私からしたら (( へ(へ´∀`)へカサカサ、ここまででかなりの出費です。これは抑えられるところはできるだけ、節制しなきゃいけない (´д⊂)ボンビー。

そこで、九州から東京へと帰る復路では、大手航空会社ではなくLCC(格安航空会社)の飛行機とし、さらにそのなかでも比較的運賃が安めに設定された、三連休中日となる今日の15時に福岡から成田へ向かう便を選択 ( ̄  ̄*)エルシーシー。あまりゆっくり滞在できない中途半端な出発時間だけど、これはかなり助かる価格(諭吉さん一枚でおつりがくる)のエアチケットでした (´艸`*)オトク♪。ホテル選びの件といい、何ともみみっちい話ばかりでお恥ずかしい限りですが (^^;)ゞポリポリ、裕福でない一介のセロリーマン(サラリーマンねw)が趣味にかけられるお金ってそんなもんだと、個人的には思っています (-`ω´-*)ウム。

そのような理由から、私は14時ごろまでに福岡空港へ行かねばならず、今日の鉄道趣味(乗り鉄や撮り鉄)に与えられた時間が限られているのです (´ω`)ナルヘソ。

そのような理由から、私は14時ごろまでに福岡空港へ行かねばならず、今日の鉄道趣味(乗り鉄や撮り鉄)に与えられた時間が限られているのです (´ω`)ナルヘソ。

鳥栖から乗った普通列車は40分で博多着。

ここでさらに鹿児島本線を先へ進む、小倉ゆきの区間快速列車に乗り継ぐつもりでしたが σ(゚・゚*)ノリカエ?、車内の放送によると「区間快速の小倉ゆきをご利用のかたは、引き続きこの列車にご乗車ください」とのこと (゚∀゚)オッ!。終点で折り返したり、回送列車になったりせず、そのまま乗客を降ろさずに、運用の都合で違う行き先や種別の列車に変わることを、俗に鉄道用語で“化ける(ばける)”といいます (-h-)ドロン。今回の例だと鳥栖〜博多が普通列車の2126M、博多〜小倉が区間快速の3122Mで、“時刻表上では別列車”の扱い (*・`o´・*)ホ─。化ける列車はさほど珍しいものではないけど(関東だと小田急の列車が新松田などでよく化けますよねw)、知らずにこういうのに当たると鉄ちゃん的にはちょっと楽しい (゚∀゚)アヒャ☆。

そんな区間快速へと化けた列車にそのまま乗り続け ...(((o*・ω・)o、私が下車したのは博多からさらに30分ちょっと進んだ、東福間(ひがしふくま)。

ここでさらに鹿児島本線を先へ進む、小倉ゆきの区間快速列車に乗り継ぐつもりでしたが σ(゚・゚*)ノリカエ?、車内の放送によると「区間快速の小倉ゆきをご利用のかたは、引き続きこの列車にご乗車ください」とのこと (゚∀゚)オッ!。終点で折り返したり、回送列車になったりせず、そのまま乗客を降ろさずに、運用の都合で違う行き先や種別の列車に変わることを、俗に鉄道用語で“化ける(ばける)”といいます (-h-)ドロン。今回の例だと鳥栖〜博多が普通列車の2126M、博多〜小倉が区間快速の3122Mで、“時刻表上では別列車”の扱い (*・`o´・*)ホ─。化ける列車はさほど珍しいものではないけど(関東だと小田急の列車が新松田などでよく化けますよねw)、知らずにこういうのに当たると鉄ちゃん的にはちょっと楽しい (゚∀゚)アヒャ☆。

そんな区間快速へと化けた列車にそのまま乗り続け ...(((o*・ω・)o、私が下車したのは博多からさらに30分ちょっと進んだ、東福間(ひがしふくま)。

途中の香椎(かしい)で車窓から見えた

香椎線の蓄電池車両、BEC819系「DENCHA」。

非電化の当線は国鉄型キハ(ディーゼルカー)の

イメージがいまだに拭えない私にとって、

初めて見る「DENCHA」は不思議な感覚です。

(゚ー゚*)デンチャ

昨日(前記事)見かけた大村線のYC1系といい、

しばらくご無沙汰だと車両も変わるよね・・・。

( ̄  ̄;)ウラシマ…

▲22.9.24 鹿児島本線 香椎(車窓から)

おなじ813系で二つの列車を乗り続け、

私がやってきたのは東福間。

(・ω・)トーチャコ

1978年(昭和53年)に開業した当駅は

近代的な橋上駅舎です。

▲22.9.24 鹿児島本線 東福間

香椎線の蓄電池車両、BEC819系「DENCHA」。

非電化の当線は国鉄型キハ(ディーゼルカー)の

イメージがいまだに拭えない私にとって、

初めて見る「DENCHA」は不思議な感覚です。

(゚ー゚*)デンチャ

昨日(前記事)見かけた大村線のYC1系といい、

しばらくご無沙汰だと車両も変わるよね・・・。

( ̄  ̄;)ウラシマ…

▲22.9.24 鹿児島本線 香椎(車窓から)

おなじ813系で二つの列車を乗り続け、

私がやってきたのは東福間。

(・ω・)トーチャコ

1978年(昭和53年)に開業した当駅は

近代的な橋上駅舎です。

▲22.9.24 鹿児島本線 東福間

鳥栖0603-(鹿児島2126M)-博多0645~0655-(3122M区間快速)-東福間0730

福岡と北九州の都市圏に挟まれた福岡県福津市。当地に所在する東福間は、昭和40年代から50年代にかけて宅地開発や団地の建設が進んだことにより、地域住民の陳情を国鉄が受けて開設された駅で、周囲は東京近郊に似た雰囲気の閑静な住宅街といった印象を受けます σ(゚・゚*)ンー…。

福岡と北九州の都市圏に挟まれた福岡県福津市。当地に所在する東福間は、昭和40年代から50年代にかけて宅地開発や団地の建設が進んだことにより、地域住民の陳情を国鉄が受けて開設された駅で、周囲は東京近郊に似た雰囲気の閑静な住宅街といった印象を受けます σ(゚・゚*)ンー…。

歩いて目的地へ行く道すがら

渡った跨線橋には、

「日本国有鉄道 鹿児島本線」の

立派な銘板が見られました。

( ̄  ̄*)コクテツ

その跨線橋から撮ってみた

811系の普通列車。

(^_[◎]oパチリ

右のほうに見える溜池のようなものは

魚を飼育・繁殖させるための

養魚池だそうです。

何を育てているのかな?

σ(゚・゚*)ンー…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

渡った跨線橋には、

「日本国有鉄道 鹿児島本線」の

立派な銘板が見られました。

( ̄  ̄*)コクテツ

その跨線橋から撮ってみた

811系の普通列車。

(^_[◎]oパチリ

右のほうに見える溜池のようなものは

魚を飼育・繁殖させるための

養魚池だそうです。

何を育てているのかな?

σ(゚・゚*)ンー…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

そんな街なみから、線路に沿った県道を東のほうへ20分ほど歩き進むと ...(((o*・ω・)o、やがて田畑などの農地が一帯に広がるのどかな景色となり、そこに敷かれた鹿児島本線の線路が確認できます (゚∀゚)オッ!。

この場所が私の目的地で、福岡の近郊にて鹿児島本線の列車が手軽にスッキリと撮れるという、当線屈指のメジャーな“お立ち台的撮影ポイント”です ( ̄。 ̄)ヘー。

この場所が私の目的地で、福岡の近郊にて鹿児島本線の列車が手軽にスッキリと撮れるという、当線屈指のメジャーな“お立ち台的撮影ポイント”です ( ̄。 ̄)ヘー。

私がやってきたのはこんなところ。

(「゚ー゚)ドレドレ

田園の築堤上を走る鹿児島本線の列車を

並行する道路の歩道などから狙えます。

近くに設置された踏切が鳴ったので

とりあえず適当な位置でカメラを構えてみたら、

EH500形電気機関車が牽く上りの貨物と

813系の下り普通列車による離合シーンが

タイミングよく(?)撮れました。

【◎】]ω・)パチャ

“金太郎”(EH500形)は

九州にも活躍の場を広げています。

(゚ー゚*)キンタ

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

それにしても雲が多くて、

なんだかスッキリしない空模様だねぇ・・・。

(´〜`)ウーン…

(「゚ー゚)ドレドレ

田園の築堤上を走る鹿児島本線の列車を

並行する道路の歩道などから狙えます。

近くに設置された踏切が鳴ったので

とりあえず適当な位置でカメラを構えてみたら、

EH500形電気機関車が牽く上りの貨物と

813系の下り普通列車による離合シーンが

タイミングよく(?)撮れました。

【◎】]ω・)パチャ

“金太郎”(EH500形)は

九州にも活躍の場を広げています。

(゚ー゚*)キンタ

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

それにしても雲が多くて、

なんだかスッキリしない空模様だねぇ・・・。

(´〜`)ウーン…

福岡県北九州市の門司港(もじこう)を起点に、鹿児島県の鹿児島まで伸びる鹿児島本線(ただし八代〜川内は現在、第三セクターの肥薩おれんじ鉄道)。その北部の区間にあたる小倉と博多のあいだは、北九州と福岡の都市間輸送に奔走する近郊列車(快速や普通)や通勤特急の「きらめき」、日豊本線に直通して博多と大分をむすぶ特急「ソニック」、門司港から博多を経て長崎本線に直通する一部の特急「リレーかもめ」や「かささぎ」など、多種多様な列車が高頻度で運行されており、それらの列車をこの“東福間のお立ち台”では見ることができます (・o・*)ホホゥ。

なにか珍しい列車(マヤ検とかw)が運転されるような“ネタ情報”はとくに得ていないけど、たとえ定期列車だけだとしても東京在住の私にとっては、なかなか撮りに来ることができない九州の列車たちを記録するいい機会ですし (・∀・)イイネ、ここならば福岡空港へ向かうのにもアクセスしやすいと思い σ(゚・゚*)ンー…(東福間から福岡空港へは、鹿児島線と地下鉄を博多で乗り継いで、おおむね50〜60分くらい)、今日はこの場所に撮影へ訪れてみました (´ω`)ナルヘソ。

なにか珍しい列車(マヤ検とかw)が運転されるような“ネタ情報”はとくに得ていないけど、たとえ定期列車だけだとしても東京在住の私にとっては、なかなか撮りに来ることができない九州の列車たちを記録するいい機会ですし (・∀・)イイネ、ここならば福岡空港へ向かうのにもアクセスしやすいと思い σ(゚・゚*)ンー…(東福間から福岡空港へは、鹿児島線と地下鉄を博多で乗り継いで、おおむね50〜60分くらい)、今日はこの場所に撮影へ訪れてみました (´ω`)ナルヘソ。

曇天下でも鮮やかなオレンジ色が印象的な

783系“ハウステンボス色”(+みどり色)の

特急「きらめき」。

(☆∀☆)キラメキ☆

門司港・小倉〜博多をむすぶ当列車は

朝夕の通勤時間帯に運行される

“通勤ライナー”的な役割の特急列車で、

車両は長崎・佐世保線の特急

「みどり」や「ハウステンボス」と共通運用の

783系が使われています。

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

この区間でのエース的な存在といえば、

博多と大分をむすぶ特急「ソニック」。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

「音速」を意味する「ソニック(SONIC)」には

カーブを通過する際にも速度を落とさず、

車体を傾斜させて遠心力を軽減する

“制御振子式”を搭載した二形式が使われています。

車体色が青い883系を使用する当列車は

通称「青いソニック」。

(゚ー゚*)アオ

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

783系“ハウステンボス色”(+みどり色)の

特急「きらめき」。

(☆∀☆)キラメキ☆

門司港・小倉〜博多をむすぶ当列車は

朝夕の通勤時間帯に運行される

“通勤ライナー”的な役割の特急列車で、

車両は長崎・佐世保線の特急

「みどり」や「ハウステンボス」と共通運用の

783系が使われています。

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

この区間でのエース的な存在といえば、

博多と大分をむすぶ特急「ソニック」。

バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ

「音速」を意味する「ソニック(SONIC)」には

カーブを通過する際にも速度を落とさず、

車体を傾斜させて遠心力を軽減する

“制御振子式”を搭載した二形式が使われています。

車体色が青い883系を使用する当列車は

通称「青いソニック」。

(゚ー゚*)アオ

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

景色がのどかな田舎のローカル線で、単行のディーゼルカーなどをのんびりと撮るのも風情があるけど (´ー`)マターリ、いろいろな種類の列車が次々にやってくる幹線(本線)での撮影もまた、図鑑のページをめくるようでマニア的に面白いもの ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。

とくにJR九州の特急列車は、短時間で立て続けにやってきた783系の“ハウステンボス色”や883系の「ソニック」(青いソニック)を見てもわかるとおり、ちょっと奇抜で独特なデザインや色づかいをしていて、目を楽しませてくれます (*´v`*)カラフル。

とくにJR九州の特急列車は、短時間で立て続けにやってきた783系の“ハウステンボス色”や883系の「ソニック」(青いソニック)を見てもわかるとおり、ちょっと奇抜で独特なデザインや色づかいをしていて、目を楽しませてくれます (*´v`*)カラフル。

同じく特急「ソニック」でも、

車体色の白い885系が使われるほうは、

通称「白いソニック」

(゚ー゚*)シロ

・・・ですが、

この885系はなんだか

車体の側面がにぎやかだぞ?

(=゚ω゚=*)ンン!?

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

車体色の白い885系が使われるほうは、

通称「白いソニック」

(゚ー゚*)シロ

・・・ですが、

この885系はなんだか

車体の側面がにぎやかだぞ?

(=゚ω゚=*)ンン!?

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

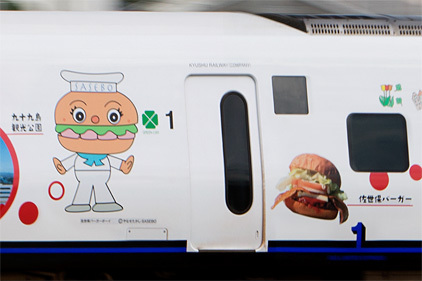

しかも、885系の特急「ソニック」(白いソニック)ではたまたま、一本しかない“ラッピング編成”が来てくれてラッキー (゚∀゚)オッ!。

これは西九州新幹線の開業にともない、長崎本線の特急「かもめ」で使われていた885系が、佐世保線の特急「みどり」(博多〜佐世保)の一部へコンバートされたことにあわせて(それまでの「みどり」は783系のみを使用)、佐世保市をはじめとする長崎県北部地域のPRを目的としたラッピング装飾を当系のうちの一本(SM10編成)に施したもので、車体の側面にはご当地の名所や名物がにぎやかに散りばめられています ( ̄。 ̄)ヘー。

なお、福岡の南福岡車両区に所属する885系は、「ソニック」、「リレーかもめ」、「みどり」、「かささぎ」などの各特急列車で共通に使用されており、長崎北部PRのラッピング編成だからといって必ずしも「みどり」だけに使われるわけではなく、今日は「ソニック」の運用に就いていました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

これは西九州新幹線の開業にともない、長崎本線の特急「かもめ」で使われていた885系が、佐世保線の特急「みどり」(博多〜佐世保)の一部へコンバートされたことにあわせて(それまでの「みどり」は783系のみを使用)、佐世保市をはじめとする長崎県北部地域のPRを目的としたラッピング装飾を当系のうちの一本(SM10編成)に施したもので、車体の側面にはご当地の名所や名物がにぎやかに散りばめられています ( ̄。 ̄)ヘー。

なお、福岡の南福岡車両区に所属する885系は、「ソニック」、「リレーかもめ」、「みどり」、「かささぎ」などの各特急列車で共通に使用されており、長崎北部PRのラッピング編成だからといって必ずしも「みどり」だけに使われるわけではなく、今日は「ソニック」の運用に就いていました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。

885系・SM10編成に施された、

長崎県佐世保市などのPRラッピング。

駅で停まっているときなどに

装飾をじっくりと眺めたら楽しそう。

(・∀・)イイネ

ちなみに“佐世保バーガー”をモチーフにした

ゆるキャラの「佐世保バーガーボーイ」は

アンパンマンの作者である

やなせたかし氏がデザインされたそうです。

(゚ー゚*)バーガーボーイ…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

長崎県佐世保市などのPRラッピング。

駅で停まっているときなどに

装飾をじっくりと眺めたら楽しそう。

(・∀・)イイネ

ちなみに“佐世保バーガー”をモチーフにした

ゆるキャラの「佐世保バーガーボーイ」は

アンパンマンの作者である

やなせたかし氏がデザインされたそうです。

(゚ー゚*)バーガーボーイ…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

そんな個性あふれる特急列車たちも魅力的だけど、やはり国鉄時代の古い車両、いわゆる“国鉄型車両”に関心の高い私が気になるのは、電気機関車がけん引する貨物列車 ( ̄  ̄*)カモレ。

鹿児島本線の福岡近郊(門司〜博多)では、本州と九州のあいだの物流を担う貨物列車が頻繁に運行されており、私がこの撮影地に着いて最初にチラ見した、JR型電気機関車のEH500形が現在の当区間では主力として使われているのですが (゚ー゚*)キンタ、なかにはまだ国鉄型の電気機関車で賄われている列車もあり、私が昨夜に鳥栖で撮影した貨物列車も国鉄型のEF81形のけん引でした ε-(°ω°*)ギンガマ!。私はあまり貨物の運用には詳しくないけど、どうやらEH500形は基本的に本州方面〜福岡貨物ターミナルの運用に留まっていて、それ以外の九州各地へと向かう列車にはEF81形などの国鉄型機が使われている模様 (*・`o´・*)ホ─。

そんなことを事前にチェックしてきて、特急列車などを撮りながらためしに待ってみると σ(゚・゚*)ンー…、やがて上りの小倉方向から赤い電気機関車の姿が見えてきました (゚∀゚)オッ!。

鹿児島本線の福岡近郊(門司〜博多)では、本州と九州のあいだの物流を担う貨物列車が頻繁に運行されており、私がこの撮影地に着いて最初にチラ見した、JR型電気機関車のEH500形が現在の当区間では主力として使われているのですが (゚ー゚*)キンタ、なかにはまだ国鉄型の電気機関車で賄われている列車もあり、私が昨夜に鳥栖で撮影した貨物列車も国鉄型のEF81形のけん引でした ε-(°ω°*)ギンガマ!。私はあまり貨物の運用には詳しくないけど、どうやらEH500形は基本的に本州方面〜福岡貨物ターミナルの運用に留まっていて、それ以外の九州各地へと向かう列車にはEF81形などの国鉄型機が使われている模様 (*・`o´・*)ホ─。

そんなことを事前にチェックしてきて、特急列車などを撮りながらためしに待ってみると σ(゚・゚*)ンー…、やがて上りの小倉方向から赤い電気機関車の姿が見えてきました (゚∀゚)オッ!。

ナナロク、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

昨夜の“銀ガマ”(EF81 303)ほどのインパクトは無いけど、濃い赤色に塗られたED76形電気機関車(ED76 83)が、コンテナを積載した貨車を引き連れて、ガシャガシャと轟音を響かせながら築堤上を走りぬけてゆきます。う〜ん、シブいなぁ (´ω`*)シブイ。

JR九州のコーポレートカラーが赤なので、九州は電気機関車も赤い!? (゚∀゚)アヒャ☆・・・というわけではなく(そもそも貨物列車を牽く機関車はJR貨物の所属だし)、この赤は“交流型機関車”を表す色です ( ̄  ̄*)コーリュー。現在は必ずしもその定義どおりではありませんが、国鉄時代の電気機関車(新性能電機以降)にはその走行可能な電源方式によって、直流電化路線で使われる直流専用機を“青”(青15号)、交流電化路線で使われる交流専用機を“赤”(赤2号)、そして直流と交流の両方に対応した交直両用機を“ピンク”(赤13号)に色分けされていました ( ̄。 ̄)ヘー(なお、ステンレス外板の“銀ガマ”は当初、関門間に限定した特殊用途だったために塗装が省かれたらしい)。JR型の機関車でもいちおう、直流機のEF210形やEH200形は青系となっていますが、交直両用機のEF510形やEH500形はピンクでなく基本的には赤系。そもそも近年は交流区間でも交直両用機が使われるケースが増えていて、もともと赤で表していた交流専用機は活躍の幅が狭まっています ( ´_ゝ`)フーン。

現在ある交流専用機は、北海道新幹線と共用となっている青函トンネル(海峡線)の通過が可能な特殊用途のEH800形と、東北地方のED75形、そして九州のED76形の三形式のみ (・∀・`)スクナイ…。そのうち後者の二形式が国鉄型の電気機関車なのですが、JR東日本に残されたED75形はおもに工事列車や配給列車、イベント色の強い臨時列車の牽引などに使われる程度で定期運用はなく、今も日常的に見られる国鉄型の交流機は九州のED76形だけといった状況です σ(゚・゚*)ンー…。つまり国鉄型の交流専用機が牽く貨物列車は今や、九州でしか見られない貴重なものと言えるでしょう ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。そして当形も安泰というワケでなく、後継機となるEF510形(300番台)が今年に落成し、試運転を行なっている段階です。

そんな、この先の去就が気になるED76形の引く貨物列車が実は、東福間の撮影ポイントを訪れた私のいちばんの狙いでした (^_[◎]oパチリ。

昨夜の“銀ガマ”(EF81 303)ほどのインパクトは無いけど、濃い赤色に塗られたED76形電気機関車(ED76 83)が、コンテナを積載した貨車を引き連れて、ガシャガシャと轟音を響かせながら築堤上を走りぬけてゆきます。う〜ん、シブいなぁ (´ω`*)シブイ。

JR九州のコーポレートカラーが赤なので、九州は電気機関車も赤い!? (゚∀゚)アヒャ☆・・・というわけではなく(そもそも貨物列車を牽く機関車はJR貨物の所属だし)、この赤は“交流型機関車”を表す色です ( ̄  ̄*)コーリュー。現在は必ずしもその定義どおりではありませんが、国鉄時代の電気機関車(新性能電機以降)にはその走行可能な電源方式によって、直流電化路線で使われる直流専用機を“青”(青15号)、交流電化路線で使われる交流専用機を“赤”(赤2号)、そして直流と交流の両方に対応した交直両用機を“ピンク”(赤13号)に色分けされていました ( ̄。 ̄)ヘー(なお、ステンレス外板の“銀ガマ”は当初、関門間に限定した特殊用途だったために塗装が省かれたらしい)。JR型の機関車でもいちおう、直流機のEF210形やEH200形は青系となっていますが、交直両用機のEF510形やEH500形はピンクでなく基本的には赤系。そもそも近年は交流区間でも交直両用機が使われるケースが増えていて、もともと赤で表していた交流専用機は活躍の幅が狭まっています ( ´_ゝ`)フーン。

現在ある交流専用機は、北海道新幹線と共用となっている青函トンネル(海峡線)の通過が可能な特殊用途のEH800形と、東北地方のED75形、そして九州のED76形の三形式のみ (・∀・`)スクナイ…。そのうち後者の二形式が国鉄型の電気機関車なのですが、JR東日本に残されたED75形はおもに工事列車や配給列車、イベント色の強い臨時列車の牽引などに使われる程度で定期運用はなく、今も日常的に見られる国鉄型の交流機は九州のED76形だけといった状況です σ(゚・゚*)ンー…。つまり国鉄型の交流専用機が牽く貨物列車は今や、九州でしか見られない貴重なものと言えるでしょう ( ̄、 ̄*)ナルヘソ。そして当形も安泰というワケでなく、後継機となるEF510形(300番台)が今年に落成し、試運転を行なっている段階です。

そんな、この先の去就が気になるED76形の引く貨物列車が実は、東福間の撮影ポイントを訪れた私のいちばんの狙いでした (^_[◎]oパチリ。

築堤が小川を跨ぐ部分に見られた

煉瓦積みのアーチ橋は、

鹿児島本線の前身である九州鉄道が

1890年(明治23年)に

赤間と博多のあいだを開通した際に

架けられたもののようで、

歴史深い趣が感じられます。

(´ー`)シミジミ

そんなアーチ橋と列車を絡めてみようと、

適当に列車を待ってみたら、

たまたまやってきた門司港ゆき普通列車は

国鉄型車両の415系1500番台でした。

(゚∀゚)オッ!

常磐線に縁のある私にとって当系は

個人的にちょっと懐かしい印象を受けます。

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

ちなみに私が福岡へ着いた一昨日の夜に、

博多では鋼製車の415系も見かけています。

(^_[◎]oパチリ

どうやら西九州新幹線開業にともなう今改正で

この白い415系は引退してしまったようで、

私にとってこれが最後の撮影となりました。

(´・ω・`)ショボン

▲22.9.22 鹿児島本線 博多

煉瓦積みのアーチ橋は、

鹿児島本線の前身である九州鉄道が

1890年(明治23年)に

赤間と博多のあいだを開通した際に

架けられたもののようで、

歴史深い趣が感じられます。

(´ー`)シミジミ

そんなアーチ橋と列車を絡めてみようと、

適当に列車を待ってみたら、

たまたまやってきた門司港ゆき普通列車は

国鉄型車両の415系1500番台でした。

(゚∀゚)オッ!

常磐線に縁のある私にとって当系は

個人的にちょっと懐かしい印象を受けます。

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

(後追い)

ちなみに私が福岡へ着いた一昨日の夜に、

博多では鋼製車の415系も見かけています。

(^_[◎]oパチリ

どうやら西九州新幹線開業にともなう今改正で

この白い415系は引退してしまったようで、

私にとってこれが最後の撮影となりました。

(´・ω・`)ショボン

▲22.9.22 鹿児島本線 博多

お目当てだったED76形の牽く貨物列車が撮れたあとも、空港へ向かうにはまだ時間が早いので、もう少し撮影を続けます。

はじめは雲が多くてなかなか日が差さなかった当地の空模様ですが (≡"≡;*)モヤモヤ…、“曇りのち晴れ”の予報どおり、次第に雲が流れて青空が広がるようになってきたため (゚∀゚)オッ!、今度は列車の背景に空を広く入れてみようかと思い、低い位置の農道から築堤上の列車を見上げて撮るような目線のアングルへと移動 コッチ…((((o* ̄-)o。

そこで次にやってくるハズの特急列車を待ち構えていると、踏切の鳴動とともに現れたのは・・・え?また “ナナロク”!? Σ(゚∇゚*ノ)ノ エッ!?

はじめは雲が多くてなかなか日が差さなかった当地の空模様ですが (≡"≡;*)モヤモヤ…、“曇りのち晴れ”の予報どおり、次第に雲が流れて青空が広がるようになってきたため (゚∀゚)オッ!、今度は列車の背景に空を広く入れてみようかと思い、低い位置の農道から築堤上の列車を見上げて撮るような目線のアングルへと移動 コッチ…((((o* ̄-)o。

そこで次にやってくるハズの特急列車を待ち構えていると、踏切の鳴動とともに現れたのは・・・え?また “ナナロク”!? Σ(゚∇゚*ノ)ノ エッ!?

じゅうたん、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

な、なんと、ED76形(ED76 1021)とEH500形(EH500-48)という新旧の電気機関車が二機つながって、築堤上をのこのこと走りゆくではありませんか ...(((o*・ω・)・ω・)o。重連単機回送、俗にいう“重単(じゅうたん)”ってヤツです (゚ー゚*)ジュータン(重連なのに単機とはこれいかに? (。A。)アヒャ☆)。これが機関車運用の都合などで定期的に設定されている回送列車なのかどうか分からないけど、少なくとも情弱な私はまったく把握していなかった想定外のサプライズでした w( ̄▽ ̄;)wワオッ!。前夜の“マヤ検”に続いて、ここでも“鉄運”に恵まれたのか? ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

ただ、次に来るハズの特急列車をサイドからの“流し撮り”で狙おうと考えていた私は、カメラの撮影設定をそれに合わせた遅めのシャッタースピードにしていて ( ̄- ̄*)ナガシ…、突然に現れたこの“重単”もそのままの“流し撮り設定”でカメラを振りながら対応したのですが【◎】]ω・´;)パチッ!、どうにかED76形の先頭部にはピントも振りもシンクロしたものの、後方のEH500形はややブレ気味・・・(´д`;)アウ…。できればこういう列車は流し撮りでなく、きっちりと写し止めたかったところです σ(・∀・`)ウーン…。まあ、珍しいもの(?)が知らずに撮れたのだから、贅沢なことを言っちゃいけないけど (^^;)ゞポリポリ。

な、なんと、ED76形(ED76 1021)とEH500形(EH500-48)という新旧の電気機関車が二機つながって、築堤上をのこのこと走りゆくではありませんか ...(((o*・ω・)・ω・)o。重連単機回送、俗にいう“重単(じゅうたん)”ってヤツです (゚ー゚*)ジュータン(重連なのに単機とはこれいかに? (。A。)アヒャ☆)。これが機関車運用の都合などで定期的に設定されている回送列車なのかどうか分からないけど、少なくとも情弱な私はまったく把握していなかった想定外のサプライズでした w( ̄▽ ̄;)wワオッ!。前夜の“マヤ検”に続いて、ここでも“鉄運”に恵まれたのか? ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

ただ、次に来るハズの特急列車をサイドからの“流し撮り”で狙おうと考えていた私は、カメラの撮影設定をそれに合わせた遅めのシャッタースピードにしていて ( ̄- ̄*)ナガシ…、突然に現れたこの“重単”もそのままの“流し撮り設定”でカメラを振りながら対応したのですが【◎】]ω・´;)パチッ!、どうにかED76形の先頭部にはピントも振りもシンクロしたものの、後方のEH500形はややブレ気味・・・(´д`;)アウ…。できればこういう列車は流し撮りでなく、きっちりと写し止めたかったところです σ(・∀・`)ウーン…。まあ、珍しいもの(?)が知らずに撮れたのだから、贅沢なことを言っちゃいけないけど (^^;)ゞポリポリ。

そのままズームしながら、

ED76形の横顔もアップでパチリ。

(^_[◎]oパチリ

凛々しくてカッコいいんだけど、

交流機は基本的に

前側のパンタグラフを上げないので、

先頭部だけを切り取ったような撮り方は

何となくビミョーな絵に感じてしまうのは

私だけだろうか・・・。

( ̄▽ ̄;)ビミョー…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

ED76形の横顔もアップでパチリ。

(^_[◎]oパチリ

凛々しくてカッコいいんだけど、

交流機は基本的に

前側のパンタグラフを上げないので、

先頭部だけを切り取ったような撮り方は

何となくビミョーな絵に感じてしまうのは

私だけだろうか・・・。

( ̄▽ ̄;)ビミョー…

▲22.9.24 鹿児島本線 東郷-東福間

ED76形を先頭にした“重単”とは、なんとも意表を突かれた展開でしたが、このローアングルでの流し撮りで私が狙いたかった、ホントのターゲットはこちらの特急列車でした (*`・ω・´)-3フンス!。

青いソニックが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

そう、先出した883系の特急「ソニック」(゚ー゚*)ソニックヘッジホッグ。このシャープなスタイルとメタリックブルーのカラーリングが絶妙にマッチしたデザインは、まるで“ダイキャストのミニカー”か“超合金ロボット”でも見ているかのような、“昭和時代の少年”(ワタクシのことね)の好奇心をくすぐるカッコよさが感じられ (*゚∀゚)=3ハァハァ!、いつか機会があればコイツを魅力的に撮ってみたいと思っていたのです 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

「SONIC(ソニック)」の名にふさわしい華麗な走りっぷりは、同じシャッタースピードの設定で撮ったED76形の写真と見比べてみると道床や背景の流れ方が歴然で、その速さをファインダー越しに実感した緊張度の高い撮影でした (`・v・´;)ドキドキ。どうにか狙い通りに写し止めることができてよかった ε-(´∇`*)ホッ。

そう、先出した883系の特急「ソニック」(゚ー゚*)ソニックヘッジホッグ。このシャープなスタイルとメタリックブルーのカラーリングが絶妙にマッチしたデザインは、まるで“ダイキャストのミニカー”か“超合金ロボット”でも見ているかのような、“昭和時代の少年”(ワタクシのことね)の好奇心をくすぐるカッコよさが感じられ (*゚∀゚)=3ハァハァ!、いつか機会があればコイツを魅力的に撮ってみたいと思っていたのです 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

「SONIC(ソニック)」の名にふさわしい華麗な走りっぷりは、同じシャッタースピードの設定で撮ったED76形の写真と見比べてみると道床や背景の流れ方が歴然で、その速さをファインダー越しに実感した緊張度の高い撮影でした (`・v・´;)ドキドキ。どうにか狙い通りに写し止めることができてよかった ε-(´∇`*)ホッ。

福岡を15時に出る中途半端な時間帯の飛行機へ乗るため、限られた時間で鹿児島本線の撮影に訪れた東福間の“お立ち台”。

ここでは何か珍しい列車が来ることを期待していたわけでなく、定期で運行されている特急列車や貨物列車などが記録できればそれでじゅうぶんだと考えていましたが σ(゚・゚*)ンー…、885系「ソニック」の“佐世保ラッピング”やED76形とEH500形による“重単”など思わぬ収穫もあって (゚∀゚*)オオッ!、一か所にずっと留まっての撮影だったものの、存分に楽しむことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

さて、この辺でそろそろ撮影を切り上げて、福岡空港に向かうとしますか ...(((o*・ω・)o。

ここでは何か珍しい列車が来ることを期待していたわけでなく、定期で運行されている特急列車や貨物列車などが記録できればそれでじゅうぶんだと考えていましたが σ(゚・゚*)ンー…、885系「ソニック」の“佐世保ラッピング”やED76形とEH500形による“重単”など思わぬ収穫もあって (゚∀゚*)オオッ!、一か所にずっと留まっての撮影だったものの、存分に楽しむことができました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

さて、この辺でそろそろ撮影を切り上げて、福岡空港に向かうとしますか ...(((o*・ω・)o。

811系の久留米ゆき区間快速に乗って

東福間をあとにします。

朝は曇っていたけど、

すっかりいいお天気となりました。

▲22.9.24 鹿児島本線 東福間

東福間から30分ほどで博多に到着。

12時半、ちょうどお昼時か・・・。

σ(゚・゚*)ンー…

ちなみに右のほうに見える異色併結の列車は

先ほどの東福間では「きらめき」として撮った

「ハウステンボス」と「みどり」の783系。

▲22.9.24 鹿児島本線 博多

東福間をあとにします。

朝は曇っていたけど、

すっかりいいお天気となりました。

▲22.9.24 鹿児島本線 東福間

東福間から30分ほどで博多に到着。

12時半、ちょうどお昼時か・・・。

σ(゚・゚*)ンー…

ちなみに右のほうに見える異色併結の列車は

先ほどの東福間では「きらめき」として撮った

「ハウステンボス」と「みどり」の783系。

▲22.9.24 鹿児島本線 博多

東福間1158-(鹿児島3225M区間快速)-博多1227

九州を離れる前に

博多でいただくお昼ゴハンはもちろん

お決まりの博多ラーメン。

こってりとしたとんこつスープが細麺に絡む

特有の美味しさを堪能します。

メンラー(゚д゚)ウマー!

博多から福岡空港までは

福岡市営地下鉄の空港線でわずか5分。

福岡は空港が近くてとても便利です。

(o ̄∇ ̄o)チカイ♪

▲22.9.24 福岡市営地下鉄空港線 福岡空港

博多でいただくお昼ゴハンはもちろん

お決まりの博多ラーメン。

こってりとしたとんこつスープが細麺に絡む

特有の美味しさを堪能します。

メンラー(゚д゚)ウマー!

博多から福岡空港までは

福岡市営地下鉄の空港線でわずか5分。

福岡は空港が近くてとても便利です。

(o ̄∇ ̄o)チカイ♪

▲22.9.24 福岡市営地下鉄空港線 福岡空港

博多1335-(福岡市営地下鉄空港線56)-福岡空港1340

西九州新幹線の開業に合わせて、初秋の三連休に訪れた九州の鉄道旅 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ! 。

記事内でも触れたように、武雄温泉と長崎のあいだのわずか66キロ、乗車時間が30分の西九州新幹線ですが ( ̄ω ̄;)ミジカイ…、あくまでも個人的にはここを乗り潰すことで鉄道旅客路線完乗(鋼索線を除く)のタイトルを保持することができ、距離や乗車時間以上の達成感と満足感がじゅうぶんに得られました (´ー`)シミジミ。ブルーインパルスによる祝賀飛行があいにくの雨天だったのは残念だったけど、悪天候のなかで飛行してくれただけでもありがたかったし、この状況もまたリアルな開業日の記録だと思います (-`ω´-*)ウム。

そして西九州新幹線の初乗車を目的とする今旅はどちらかというと、“撮り鉄”より“乗り鉄”のほうがメインになると考えていましたが、新幹線「かもめ」や観光列車「ふたつ星」の出発式などが見られ (゚∀゚)オッ!、宿泊地に選んだ鳥栖では“銀ガマ”(EF81 303)や“マヤ検”(マヤ34)との遭遇 (゚∀゚*)オオッ!!。そして今記事でお伝えした東福間のお立ち台では、ED76形+EH500形の“重単”が撮れるなど (*゚∀゚*)オオオーッ!、図らずもいろいろと嬉しい“鉄運”に恵まれて、“撮り鉄”のほうでも存分に楽しめました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。

また、長崎のちゃんぽんや鳥栖の焼き鳥(記事にはしませんでしたが)、博多ラーメンなど、各地でちょこちょこと美味しい名物も堪能。慌ただしくも充実した、いい旅ができたと思います ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

ちなみに、今旅で西九州新幹線の完乗は果たせましたが、来年(2023年)の3月には福岡市営地下鉄の七隈線(ななくません)が天神南から博多まで延伸開業する予定 ( ̄△ ̄;)エッ…(なお、延伸距離はわずか1.4キロw)。それを乗りにまた九州へ行かなきゃなぁ(笑)

西九州新幹線の開業に合わせて、初秋の三連休に訪れた九州の鉄道旅 ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ! 。

記事内でも触れたように、武雄温泉と長崎のあいだのわずか66キロ、乗車時間が30分の西九州新幹線ですが ( ̄ω ̄;)ミジカイ…、あくまでも個人的にはここを乗り潰すことで鉄道旅客路線完乗(鋼索線を除く)のタイトルを保持することができ、距離や乗車時間以上の達成感と満足感がじゅうぶんに得られました (´ー`)シミジミ。ブルーインパルスによる祝賀飛行があいにくの雨天だったのは残念だったけど、悪天候のなかで飛行してくれただけでもありがたかったし、この状況もまたリアルな開業日の記録だと思います (-`ω´-*)ウム。

そして西九州新幹線の初乗車を目的とする今旅はどちらかというと、“撮り鉄”より“乗り鉄”のほうがメインになると考えていましたが、新幹線「かもめ」や観光列車「ふたつ星」の出発式などが見られ (゚∀゚)オッ!、宿泊地に選んだ鳥栖では“銀ガマ”(EF81 303)や“マヤ検”(マヤ34)との遭遇 (゚∀゚*)オオッ!!。そして今記事でお伝えした東福間のお立ち台では、ED76形+EH500形の“重単”が撮れるなど (*゚∀゚*)オオオーッ!、図らずもいろいろと嬉しい“鉄運”に恵まれて、“撮り鉄”のほうでも存分に楽しめました ヽ(´▽`*)ノワーイ♪。

また、長崎のちゃんぽんや鳥栖の焼き鳥(記事にはしませんでしたが)、博多ラーメンなど、各地でちょこちょこと美味しい名物も堪能。慌ただしくも充実した、いい旅ができたと思います ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

ちなみに、今旅で西九州新幹線の完乗は果たせましたが、来年(2023年)の3月には福岡市営地下鉄の七隈線(ななくません)が天神南から博多まで延伸開業する予定 ( ̄△ ̄;)エッ…(なお、延伸距離はわずか1.4キロw)。それを乗りにまた九州へ行かなきゃなぁ(笑)

福岡から成田まで

☆のマークの飛行機にお世話になります。

LCCだけどサービス面で気になるところはなく

快適な空の旅でした。

⊂ニニニ(^ω^)ニニ⊃ブーン

☆のマークの飛行機にお世話になります。

LCCだけどサービス面で気になるところはなく

快適な空の旅でした。

⊂ニニニ(^ω^)ニニ⊃ブーン

福岡空港1510-(GK508)-成田空港1700

LCCの飛行機が着く

成田空港の第3ターミナルは

成田線の空港第2ビルが最寄駅。

東京方面の総武快速線に直通する

快速列車が来るかと思いきや、

成田空港発ではちょっと珍しい

209系の千葉ゆき普通列車でした。

(゚ー゚*)マルキュー

▲22.9.24 成田線 空港第2ビル

成田空港の第3ターミナルは

成田線の空港第2ビルが最寄駅。

東京方面の総武快速線に直通する

快速列車が来るかと思いきや、

成田空港発ではちょっと珍しい

209系の千葉ゆき普通列車でした。

(゚ー゚*)マルキュー

▲22.9.24 成田線 空港第2ビル

空港第2ビル1736-(成田1458M)-千葉1825~1830-(総武快速1842F)-東京1908

2022-10-22 15:15

西九州新幹線・・・「かもめ」 撮影記 [鉄道写真撮影記]

前回からの続きです。

9月23日(2022年)の“秋分の日”に、佐賀県の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎のあいだで、新たに開業した「西九州新幹線」(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。日本国内の“旅客鉄道全路線の完全乗車(完乗)”を常に目標として掲げている私はさっそく、開業初日の列車に乗るために九州へと駆けつけます ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

記念すべき開業一番列車(下り)となる、新幹線「かもめ1号」の指定券は残念ながら取れなかったけれど (・ε・`)チェ、次発の「かもめ3号」の座席を確保できた私は、博多からの連絡特急「リレーかもめ」と新幹線「かもめ」を武雄温泉で乗り継ぎ、初乗車となる西九州新幹線の乗り心地を味わいつつ、目に新鮮に映る車窓風景を堪能 ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。路線の実距離が66キロ、わずか30分弱の乗車時間はあっという間のひと時で、ちょっと物足りなさは感じたものの σ(・∀・`)ウーン…、開業日ならではの独特な雰囲気を楽しみながら、長崎に到着しました (・ω・)トーチャコ。

9月23日(2022年)の“秋分の日”に、佐賀県の武雄温泉(たけおおんせん)と長崎のあいだで、新たに開業した「西九州新幹線」(*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。日本国内の“旅客鉄道全路線の完全乗車(完乗)”を常に目標として掲げている私はさっそく、開業初日の列車に乗るために九州へと駆けつけます ε=┌(*゚д゚)┘イクゼ!。

記念すべき開業一番列車(下り)となる、新幹線「かもめ1号」の指定券は残念ながら取れなかったけれど (・ε・`)チェ、次発の「かもめ3号」の座席を確保できた私は、博多からの連絡特急「リレーかもめ」と新幹線「かもめ」を武雄温泉で乗り継ぎ、初乗車となる西九州新幹線の乗り心地を味わいつつ、目に新鮮に映る車窓風景を堪能 ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。路線の実距離が66キロ、わずか30分弱の乗車時間はあっという間のひと時で、ちょっと物足りなさは感じたものの σ(・∀・`)ウーン…、開業日ならではの独特な雰囲気を楽しみながら、長崎に到着しました (・ω・)トーチャコ。

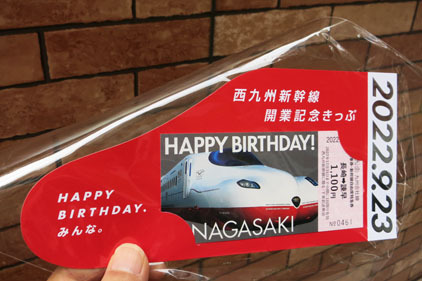

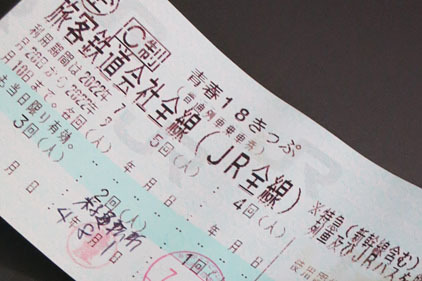

長崎到着後に30分ほど列へ並び、

無事に購入することができた、

「西九州新幹線 開業記念きっぷ」。

(*・∀・)つ[キップ]

長崎から諫早までの乗車券・自由席特急券が

記念台紙にセットされています。

(・∀・)イイネ

次に私が探したのは地方紙の新聞。

地方の鉄道路線の開業はたいてい、

全国紙より地元紙のほうが

大きく取り上げるケースが多いんです。

どーんと見開き一面の特別装丁で

新幹線の開業をお祝いする長崎新聞さん、

気合い入ってますね!

(゚∀゚*)オオッ!

ついでに新幹線開業記念デザインの

缶ビールも見つけたので

いっしょに買っちゃいました。

(o ̄∇ ̄o)ビア

無事に購入することができた、

「西九州新幹線 開業記念きっぷ」。

(*・∀・)つ[キップ]

長崎から諫早までの乗車券・自由席特急券が

記念台紙にセットされています。

(・∀・)イイネ

次に私が探したのは地方紙の新聞。

地方の鉄道路線の開業はたいてい、

全国紙より地元紙のほうが

大きく取り上げるケースが多いんです。

どーんと見開き一面の特別装丁で

新幹線の開業をお祝いする長崎新聞さん、

気合い入ってますね!

(゚∀゚*)オオッ!

ついでに新幹線開業記念デザインの

缶ビールも見つけたので

いっしょに買っちゃいました。

(o ̄∇ ̄o)ビア

平和記念公園や出島、グラバー園などの歴史的な名所や、山上から街なみが一望できる稲佐山展望台など、観光地として人気の高い長崎ですが ( ̄▽ ̄*)ナガサキ、今旅の私は長崎を目的地として訪れるというより、長崎へ向かう西九州新幹線に乗ることがいちばんの目的であり、ぶっちゃけ、到着してからの行動はほとんどノープランです ( ̄∀ ̄)ヒマ?。

新幹線の開業にともなって、

大規模なリニューアルが行なわれた長崎駅ですが、

実はまだ東側の駅前はこのような状態で、

いまなお整備工事が進められています。

(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…

これが計画どおりなのかは分かりませんが、

“間に合わなかった感”の印象は

否めませんよね・・・。

▲22.9.23 長崎本線(西九州新幹線) 長崎

ちなみにこちらは

今から25年前に訪れたときに撮った

ひと昔前の長崎駅。

大きな三角屋根と見事なステンドグラスが

記憶に残る名駅舎でした。

(´ω`)ナツカシス

▲97.3 長崎本線 長崎

大規模なリニューアルが行なわれた長崎駅ですが、

実はまだ東側の駅前はこのような状態で、

いまなお整備工事が進められています。

(*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…

これが計画どおりなのかは分かりませんが、

“間に合わなかった感”の印象は

否めませんよね・・・。

▲22.9.23 長崎本線(西九州新幹線) 長崎

ちなみにこちらは

今から25年前に訪れたときに撮った

ひと昔前の長崎駅。

大きな三角屋根と見事なステンドグラスが

記憶に残る名駅舎でした。

(´ω`)ナツカシス

▲97.3 長崎本線 長崎

西九州新幹線の指定券が取れて長崎に行くことを決めた当初は、大村湾の海沿いを走る大村線(諫早〜早岐)か、島原半島のローカル私鉄・島原鉄道(諫早〜島原港)あたりで、撮り鉄をしようかと考えていたところ ( ̄  ̄*)トリテツ、そこへ飛行機好きの友人から教えてもらったのが、新幹線の開業を記念して当日に長崎の空を飛ぶという、航空自衛隊の演技飛行チーム「ブルーインパルス」のこと ヾ(゚ω゚)ブルー。

私は鉄道マニアの“鉄ちゃん”であって、飛行機好きの航空ファンではないけど、西九州新幹線の開業記念と言う名目でブルーインパルスの演技飛行が行なわれるのならば、それをできれば新幹線と絡めて記録したいもの (・∀・)イイネ。ちなみに私は北海道新幹線の開業や昨年の東京五輪開会日のときにも、鉄道の駅や列車とともにブルーインパルスを撮っています (^_[◎]oパチリ。

そうすると大村線や島原鉄道へ行くのは時間的にキビシくて諦めなくてはなりませんが、今日はやはり今日しか撮れない開業日ならではのシーン(祝賀飛行)を優先することとしました (-`ω´-*)ウム。

ただ、今はまだ9時で、ブルーインパルスが飛ぶのは昼過ぎの13時半ごろの予定。それまでどうしようかな・・・σ(゚・゚*)ンー…。

私は鉄道マニアの“鉄ちゃん”であって、飛行機好きの航空ファンではないけど、西九州新幹線の開業記念と言う名目でブルーインパルスの演技飛行が行なわれるのならば、それをできれば新幹線と絡めて記録したいもの (・∀・)イイネ。ちなみに私は北海道新幹線の開業や昨年の東京五輪開会日のときにも、鉄道の駅や列車とともにブルーインパルスを撮っています (^_[◎]oパチリ。

そうすると大村線や島原鉄道へ行くのは時間的にキビシくて諦めなくてはなりませんが、今日はやはり今日しか撮れない開業日ならではのシーン(祝賀飛行)を優先することとしました (-`ω´-*)ウム。

ただ、今はまだ9時で、ブルーインパルスが飛ぶのは昼過ぎの13時半ごろの予定。それまでどうしようかな・・・σ(゚・゚*)ンー…。

市民や観光客の足として

長崎の街なかを走る長崎電機軌道。

古い形の電車が多く残されていて、

趣味的に魅力ある路面電車です。

(´ω`*)シブイ

ちなみに二枚目の写真の左手は長崎駅で、

そこををよ〜く見ると、

ホームに停まる「かもめ」の鼻先がちらっと

写り込んでいます(笑)

|∀・)チラッ

▲▲22.9.23 長崎電気軌道1系統 五島町-長崎駅前

▲22.9.23 長崎電気軌道3系統 長崎駅前-桜町

駅から私が歩いてやってきたのは

こんなところ。

“生目八幡宮”と彫られた石柱の横から

上のほうへ石段が伸びています。

σ(゚・゚*)ンー…

石段を上がった先に建てられている

生目(いきめ)八幡宮。

眼病にご利益があるといわれ、

目の神様として親しまれているお宮です。

PCやスマホなどで目を酷使する昨今、

軽くお参りしてゆきますか。

( -人-)” パンパン

そして鳥居の右手のほうにはまだ

石段が続いていますね・・・。

長崎の街なかを走る長崎電機軌道。

古い形の電車が多く残されていて、

趣味的に魅力ある路面電車です。

(´ω`*)シブイ

ちなみに二枚目の写真の左手は長崎駅で、

そこををよ〜く見ると、

ホームに停まる「かもめ」の鼻先がちらっと

写り込んでいます(笑)

|∀・)チラッ

▲▲22.9.23 長崎電気軌道1系統 五島町-長崎駅前

▲22.9.23 長崎電気軌道3系統 長崎駅前-桜町

駅から私が歩いてやってきたのは

こんなところ。

“生目八幡宮”と彫られた石柱の横から

上のほうへ石段が伸びています。

σ(゚・゚*)ンー…

石段を上がった先に建てられている

生目(いきめ)八幡宮。

眼病にご利益があるといわれ、

目の神様として親しまれているお宮です。

PCやスマホなどで目を酷使する昨今、

軽くお参りしてゆきますか。

( -人-)” パンパン

そして鳥居の右手のほうにはまだ

石段が続いていますね・・・。

ふつうの観光客ならとりあえず、駅に近い出島か眼鏡橋あたりを目指すのではないかと思われますが (゚ー゚*)デジマ、私はそれらがあるのとは逆に、路面電車(長崎電機軌道)の線路が併設された駅前通りの新浦上街道を北のほうへ進行 コッチ…((((o* ̄-)o。駅から歩いて数分ほどの宝町(たからまち)の停留所付近では、街道の上を新幹線の真新しい高架橋がオーバークロスしており、そのすぐ脇の路地には丘の上の神社(生目天満宮)へと通じる細い石段が確認できます (゚∀゚)オッ!。

実は先日にネットのニュースで目にした西九州新幹線の記事に、長崎の街なかで撮られたと思われる新幹線の写真が添えられており σ(゚・゚*)ンー…、ちょっと気になって地図アプリで位置を調べてみると、その場所がどうやらこの石段を上がった神社のあたりだと判明 (*-∀-)ホゥ。長崎駅から近そうなので、ためしに向かってみたのです ...(((o*・ω・)o。

神社に一礼し、その石段を上がり切ったところからの眺めは・・・(「゚ー゚)ドレドレ

実は先日にネットのニュースで目にした西九州新幹線の記事に、長崎の街なかで撮られたと思われる新幹線の写真が添えられており σ(゚・゚*)ンー…、ちょっと気になって地図アプリで位置を調べてみると、その場所がどうやらこの石段を上がった神社のあたりだと判明 (*-∀-)ホゥ。長崎駅から近そうなので、ためしに向かってみたのです ...(((o*・ω・)o。

神社に一礼し、その石段を上がり切ったところからの眺めは・・・(「゚ー゚)ドレドレ

おお!新幹線の線路がよく見えるぞ!(゚∀゚*)オオッ!

ここは西九州新幹線のなかでいちばん長い、長崎トンネル(7,460m)の長崎側出口付近に位置し(前記事の乗車記で「ここに出るのか!」と驚いたところ)、丘の上の高台からは新幹線の高架線と、その先にある長崎駅の構内がスッキリと望めます (・∀・)イイネ。街を囲む山の斜面にも住宅地や生活道路が形成され、坂や階段の多さから“坂のまち”として知られる長崎ですが、ここはそんなご当地らしい地形が与えてくれた、絶好の“新幹線ビュースポット”ではないですか (o ̄∇ ̄o)ビュー。

ちなみに、数人おられた先客のうちの一人は、すぐご近所にお住まいの地元のかただそうで、新幹線が開業したらここから撮るのを楽しみにしていたとのこと (*´v`*)ワクワク♪。そのお隣で私もさっそくカメラを構えさせていただきます。

ここは西九州新幹線のなかでいちばん長い、長崎トンネル(7,460m)の長崎側出口付近に位置し(前記事の乗車記で「ここに出るのか!」と驚いたところ)、丘の上の高台からは新幹線の高架線と、その先にある長崎駅の構内がスッキリと望めます (・∀・)イイネ。街を囲む山の斜面にも住宅地や生活道路が形成され、坂や階段の多さから“坂のまち”として知られる長崎ですが、ここはそんなご当地らしい地形が与えてくれた、絶好の“新幹線ビュースポット”ではないですか (o ̄∇ ̄o)ビュー。

ちなみに、数人おられた先客のうちの一人は、すぐご近所にお住まいの地元のかただそうで、新幹線が開業したらここから撮るのを楽しみにしていたとのこと (*´v`*)ワクワク♪。そのお隣で私もさっそくカメラを構えさせていただきます。

かもめ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

ちなみにこの新幹線が中途ハンパなカット、

在来線ホームのほうに目をやると

ちょうど長崎本線の普通列車(キハ47形)が

長崎のホームを発車したところでしたが、

惜しくも新幹線の先頭車(最後部)と

一枚に収まるタイミングにはなりませんでした。

(≧ω≦)オシイ!

(二枚目はキハの部分だけを切り取って、

クローズアップしたもの)

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

トンネルを抜けて街なかに姿を現した

西九州新幹線「かもめ」が、

まもなく終点の長崎に到着します。

(キハのお顔はもう建物に隠れちゃったw)

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

ちなみにこの新幹線が中途ハンパなカット、

在来線ホームのほうに目をやると

ちょうど長崎本線の普通列車(キハ47形)が

長崎のホームを発車したところでしたが、

惜しくも新幹線の先頭車(最後部)と

一枚に収まるタイミングにはなりませんでした。

(≧ω≦)オシイ!

(二枚目はキハの部分だけを切り取って、

クローズアップしたもの)

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

トンネルを抜けて街なかに姿を現した

西九州新幹線「かもめ」が、

まもなく終点の長崎に到着します。

(キハのお顔はもう建物に隠れちゃったw)

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

かもめが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

天気予報どおりのどんよりとした曇天のもと、緩やかなカーブの高架線をカモメが舞うように(?)走りゆく、西九州新幹線「かもめ」のN700S8000番台 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。丘の上の石段から見下ろすアングルは高架橋側面の防音壁もクリアできる高さで、白い車体の裾部に施された当番台の特徴的な赤いラインも隠れずにちゃんと見えています (^_[◎]oパチリ。

街なかの景色なのでゴチャゴチャ感は否めないけど、長崎駅から歩いて行ける程度の近場で新幹線の走行写真がスッキリ撮れると考えれば、この場所はなんとも手軽で好ましい ъ(゚Д゚)ナイス。

天気予報どおりのどんよりとした曇天のもと、緩やかなカーブの高架線をカモメが舞うように(?)走りゆく、西九州新幹線「かもめ」のN700S8000番台 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。丘の上の石段から見下ろすアングルは高架橋側面の防音壁もクリアできる高さで、白い車体の裾部に施された当番台の特徴的な赤いラインも隠れずにちゃんと見えています (^_[◎]oパチリ。

街なかの景色なのでゴチャゴチャ感は否めないけど、長崎駅から歩いて行ける程度の近場で新幹線の走行写真がスッキリ撮れると考えれば、この場所はなんとも手軽で好ましい ъ(゚Д゚)ナイス。

到着した下り列車と入れ替るようにして、

今度は武雄温泉方面へ向かう上りの「かもめ」が

長崎をあとにします。

ちなみに駅の背後に見える橙色の玉っころは

長崎港の大波止場にある

ドラゴンプロムナードという施設の

シンボルだそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

今度は武雄温泉方面へ向かう上りの「かもめ」が

長崎をあとにします。

ちなみに駅の背後に見える橙色の玉っころは

長崎港の大波止場にある

ドラゴンプロムナードという施設の

シンボルだそうです。

( ̄。 ̄)ヘー

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

開業を迎えて、今日から長崎の景色に加わった新幹線「かもめ」。いまはまだ当然ながら目新しくて新鮮に感じますが、すぐに馴染んでこの街に溶け込むことでしょう (-`ω´-*)ウム。駅の横に建設中のビル(駅ビル?)も、新幹線が開業した時にはこんな状態だったという、いい記録になったかな?(笑)。数年後にまたこの高台へ撮影に訪れてみたら、そのときは違った眺めになっているかもしれませんね。

もう少し街の様子を入れたくて、

先ほどよりもアングルを引いてみました。

(^_[◎]oパチリ

この画だと新幹線と新浦上街道の交差が

よくわかるかと思います。

また、小さくですが左のほうに

路面電車がちょろっと写り込んでくれたのは

嬉しいタイミング。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

先ほどよりもアングルを引いてみました。

(^_[◎]oパチリ

この画だと新幹線と新浦上街道の交差が

よくわかるかと思います。

また、小さくですが左のほうに

路面電車がちょろっと写り込んでくれたのは

嬉しいタイミング。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

▲22.9.23 西九州新幹線 長崎-諫早

(後追い)

ところで新幹線というと、東海道・山陽新幹線や東北・上越新幹線などは数分おきに列車がバンバン走っている印象ですが(とくに首都圏近郊などの都市圏では)バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ、西九州新幹線の日中時間帯は上下の定期列車がそれぞれ“一時間に一本程度”の運行となっています (´ー`)マターリ。

ここでは一時間半の滞在で、お見せした写真のとおり三本(下り2、上り1)の列車を撮って、私は撤収しました (´w`*)ドツカレサン。

時間的にそろそろ、ゴハン屋さん(飲食店)が開くころかな? (›´ω`‹ )ハラヘタ

ここでは一時間半の滞在で、お見せした写真のとおり三本(下り2、上り1)の列車を撮って、私は撤収しました (´w`*)ドツカレサン。

時間的にそろそろ、ゴハン屋さん(飲食店)が開くころかな? (›´ω`‹ )ハラヘタ

いろいろと魅力的な名物料理が多い長崎で

私が昼食に選んだのは“ちゃんぽん”。

(´▽`*)チャンポン♪

コクがありながらあっさりとしたスープに

もちもちのちゃんぽん麺が絡み、

野菜と魚貝がたっぷりの具材も楽しめて

とても美味しくいただきました。

(゚д゚)ウマー!

ちゃんぽんは東京でもたまに

チェーン店で食べるけど(リ〇ガーねw)、

やっぱり本場の味は違うなぁ。

私が昼食に選んだのは“ちゃんぽん”。

(´▽`*)チャンポン♪

コクがありながらあっさりとしたスープに

もちもちのちゃんぽん麺が絡み、

野菜と魚貝がたっぷりの具材も楽しめて

とても美味しくいただきました。

(゚д゚)ウマー!

ちゃんぽんは東京でもたまに

チェーン店で食べるけど(リ〇ガーねw)、

やっぱり本場の味は違うなぁ。

石段の撮影ポイントから駅のほうに戻り、昼食をとってお店を出ると・・・ありゃ、雨が降っとる 、ヽ`┐( ̄  ̄;)アメ。

先述したとおりこのあと13時半からは、ブルーインパルスによる祝賀飛行が行なわれることになっているのですが、その前に雨が降り出してしまいました。曇りの予報だったので晴天の青空は期待していなかったけど、雨になるとはなぁ・・・(・ε・`)チェ。やはり「長崎は今日も雨だった」!? (* ̄0 ̄)θ< アアアア〜♪(ちなみにちょいとネットで検索してみたけど、長崎はほかの土地に比べて特段に雨が多いってワケではないらしい)。

はたしてブルーインパルスはこの天候でも、予定どおりに飛んでくれるのだろうか (゚ペ)ウーン…。

先述したとおりこのあと13時半からは、ブルーインパルスによる祝賀飛行が行なわれることになっているのですが、その前に雨が降り出してしまいました。曇りの予報だったので晴天の青空は期待していなかったけど、雨になるとはなぁ・・・(・ε・`)チェ。やはり「長崎は今日も雨だった」!? (* ̄0 ̄)θ< アアアア〜♪(ちなみにちょいとネットで検索してみたけど、長崎はほかの土地に比べて特段に雨が多いってワケではないらしい)。

はたしてブルーインパルスはこの天候でも、予定どおりに飛んでくれるのだろうか (゚ペ)ウーン…。

雨が降るなか、ブルーインパルスの飛行時間が近づくにつれて、駅まわりの広場には続々と見物する人が増えてきました ...λλλλ ...λλλλ。

さて、できれば新幹線と絡めて撮りたい私はどうすっかなぁ・・・ σ(゚・゚*)ンー…。先ほどの石段を上がった高台からもブルーインパルスはよく見えると思うけど、走っている新幹線と空を飛ぶブルーインパルスをひとつのフレームに収めるのは至難の業・・・というか、奇跡的なタイミングでしょう ヾノ・∀・`)ムリムリ。ここは手堅く新幹線が駅に停まっているところを狙うのが無難で、それならばガラス張りの新幹線ホームがよく見える、長崎駅の東口あらため「かもめ口」の広場がベストでしょうか (´ω`)ウン。

さて、できれば新幹線と絡めて撮りたい私はどうすっかなぁ・・・ σ(゚・゚*)ンー…。先ほどの石段を上がった高台からもブルーインパルスはよく見えると思うけど、走っている新幹線と空を飛ぶブルーインパルスをひとつのフレームに収めるのは至難の業・・・というか、奇跡的なタイミングでしょう ヾノ・∀・`)ムリムリ。ここは手堅く新幹線が駅に停まっているところを狙うのが無難で、それならばガラス張りの新幹線ホームがよく見える、長崎駅の東口あらため「かもめ口」の広場がベストでしょうか (´ω`)ウン。

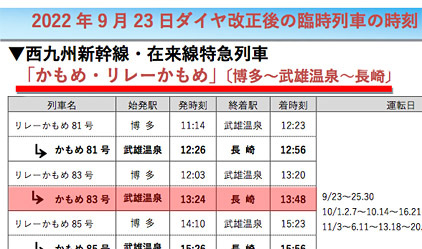

駄菓子菓子(だがしかし)、一時間に一本程度と運転本数が多くはない西九州新幹線の「かもめ」さん。長崎の上空で演技飛行を行なうブルーインパルスは13時30分から13時50分まで20分間の予定で、その間の長崎駅に新幹線が停車しているのは「かもめ25号」で13時24分に到着し、折り返し「かもめ32号」となって13時45分に発車する一本のみ (・o・*)ホホゥ。これだけを見れば13時30分から45分までの15分間がリンクしていて時間的には良いように思えますが (゚∀゚*)オオッ!、問題は駅のホームの“着発番線” (´・ω`・)エッ?。

長崎の新幹線ホームは二面四線の構造で、乗り場の番線が11から14まで四つあり、そのうち“かもめ口”の広場から新幹線がよく見えるのは窓側に位置する“14番線”なのですが、件の「かもめ32号」が発車するのは内側の“12番線”・・・これだと広場からは新幹線の姿がよく見えません (-ω-;*)ミエナイ。

そこで私がためしに向かってみたのは、“かもめ口”とは反対側にあたる、西口あらため「いなさ口」(長崎駅の西側にある稲佐山が由来)コッチ…((((o* ̄-)o。こちらは新幹線ホームの手前に在来線ホームがあるものの、駅に直結したイベントホール(出島メッセ長崎)の二階デッキが高架ホームと同程度の高さになっていて、そこからは12番線に停まっている新幹線の姿がどうにか確認できます (「゚ー゚)ドレドレ。

長崎の新幹線ホームは二面四線の構造で、乗り場の番線が11から14まで四つあり、そのうち“かもめ口”の広場から新幹線がよく見えるのは窓側に位置する“14番線”なのですが、件の「かもめ32号」が発車するのは内側の“12番線”・・・これだと広場からは新幹線の姿がよく見えません (-ω-;*)ミエナイ。

そこで私がためしに向かってみたのは、“かもめ口”とは反対側にあたる、西口あらため「いなさ口」(長崎駅の西側にある稲佐山が由来)コッチ…((((o* ̄-)o。こちらは新幹線ホームの手前に在来線ホームがあるものの、駅に直結したイベントホール(出島メッセ長崎)の二階デッキが高架ホームと同程度の高さになっていて、そこからは12番線に停まっている新幹線の姿がどうにか確認できます (「゚ー゚)ドレドレ。

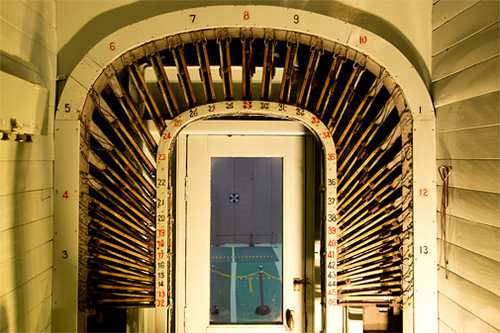

私がやってきたのは、

長崎駅西側の「いなさ口」。

こちらはイベントホールのデッキから、

12番線ホームに停まっている新幹線が

かろうじて見えます。

σ(゚・゚*)ンー…

▲22.9.23 長崎本線(西九州新幹線) 長崎

長崎駅西側の「いなさ口」。

こちらはイベントホールのデッキから、

12番線ホームに停まっている新幹線が

かろうじて見えます。

σ(゚・゚*)ンー…

▲22.9.23 長崎本線(西九州新幹線) 長崎

“かもめ口”の見え方に比べたら、なんともビミョーなアングルだけど σ(・∀・`)ウーン…、新幹線が写らなきゃ意味がないと割り切り、私はここでブルーインパルスの飛来を待つこととします m9(`・ω・´)ケッテー!。ちなみに、新幹線にこだわってアングルを模索したものの、そもそも私にはブルーインパルスがどっちの方向から飛んでくるのか、よくわかっていないんですけどね (^^;)ゞポリポリ。

やんでほしいと願うも、雨は強くなったり弱くなったりを繰り返しながら降り続くなか ザアアァァ…:il!:il|(´д`;)!l|il:|;、やがて12番線ホームには定刻の13時24分に「かもめ25号」が到着 (・ω・)トーチャコ。予定どおりなら、もうまもなくブルーインパルスが飛んでくるハズ (`・v・´*)ドキドキ・・・ですが、開始予定の13時30分を過ぎても上空に姿は見えません (゚ー゚?)オヨ?。天候確認などで遅れているのかな・・・。機体同士の距離感がシビアな演技飛行を行なうため、視界が悪かったら中止になることもありえるでしょう σ(・ω・`)ウーン…。

そんな不安がよぎるなか、雨天の空を見上げて10分くらいが過ぎたころ、突如、“キーン”っという飛行音とともに、スモークをなびかせた6機の編隊が弧を描いて颯爽と現れました (*゚ロ゚)ハッ!!。

やんでほしいと願うも、雨は強くなったり弱くなったりを繰り返しながら降り続くなか ザアアァァ…:il!:il|(´д`;)!l|il:|;、やがて12番線ホームには定刻の13時24分に「かもめ25号」が到着 (・ω・)トーチャコ。予定どおりなら、もうまもなくブルーインパルスが飛んでくるハズ (`・v・´*)ドキドキ・・・ですが、開始予定の13時30分を過ぎても上空に姿は見えません (゚ー゚?)オヨ?。天候確認などで遅れているのかな・・・。機体同士の距離感がシビアな演技飛行を行なうため、視界が悪かったら中止になることもありえるでしょう σ(・ω・`)ウーン…。

そんな不安がよぎるなか、雨天の空を見上げて10分くらいが過ぎたころ、突如、“キーン”っという飛行音とともに、スモークをなびかせた6機の編隊が弧を描いて颯爽と現れました (*゚ロ゚)ハッ!!。

ブルーインパルス、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

ザーザーってほど激しくはないものの、しとしとと秋雨がそぼ降るような悪天候でも、新幹線の開業に花を添えるため、長崎の空を華麗に舞うブルーインパルス バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。その姿を目にした観衆からはいっせいに歓声が湧き上がります w(゚0゚*)w オオォー!!。おお〜!かっこいい!。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ブルーインパルスが飛んできた方向を目視で確認すると、手早くカメラを構えてパチリ【◎】]ω・´)パチッ!。角度的に新幹線の先頭車は見切れてしまいましたが、なんとか中間車の白い車体とブルーインパルスをひとつのフレームに収めることができました ε-(´∇`*)ホッ。言われなきゃ新幹線ってわからない気がするけど、まあ、こんなもんかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。ブルーインパルスはまた旋回してくると思われるので、もういっちょ狙ってみるか (*`・ω・´)-3フンス!。

ただし、12番線ホームに停まっている「かもめ32号」は13時45分発 ( ̄△ ̄;)エッ。当初の予定でブルーインパルスの飛行は13時30分からとなっていましたが、実際は10分ほど遅れたことにより、飛んできたのが13時40分ごろ。新幹線とは5分しか時間が合わなくなってしまい、ブルーインパルスが再び現れる前に「かもめ32号」は定時に発車してしまいますた ヽ(´д`;)アア…。手元の時刻表によると次に長崎のホームへ新幹線が入線するのは、14時28分着の「かもめ29号」(これも12番線)。この時間だとブルーインパルスの飛行は、もう終わっているでしょう (´・ω・`)ショボーン。

新幹線といっしょに撮れないのならば、アングル的にビミョーな“いなさ口”のデッキにいる意味はなく、私はまわりが広々としている“かもめ口”広場のほうへ移動して、引き続きブルーインパルスを撮ることにします コッチ…((((o* ̄-)o。

ザーザーってほど激しくはないものの、しとしとと秋雨がそぼ降るような悪天候でも、新幹線の開業に花を添えるため、長崎の空を華麗に舞うブルーインパルス バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。その姿を目にした観衆からはいっせいに歓声が湧き上がります w(゚0゚*)w オオォー!!。おお〜!かっこいい!。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

ブルーインパルスが飛んできた方向を目視で確認すると、手早くカメラを構えてパチリ【◎】]ω・´)パチッ!。角度的に新幹線の先頭車は見切れてしまいましたが、なんとか中間車の白い車体とブルーインパルスをひとつのフレームに収めることができました ε-(´∇`*)ホッ。言われなきゃ新幹線ってわからない気がするけど、まあ、こんなもんかなぁ・・・σ(゚・゚*)ンー…。ブルーインパルスはまた旋回してくると思われるので、もういっちょ狙ってみるか (*`・ω・´)-3フンス!。

ただし、12番線ホームに停まっている「かもめ32号」は13時45分発 ( ̄△ ̄;)エッ。当初の予定でブルーインパルスの飛行は13時30分からとなっていましたが、実際は10分ほど遅れたことにより、飛んできたのが13時40分ごろ。新幹線とは5分しか時間が合わなくなってしまい、ブルーインパルスが再び現れる前に「かもめ32号」は定時に発車してしまいますた ヽ(´д`;)アア…。手元の時刻表によると次に長崎のホームへ新幹線が入線するのは、14時28分着の「かもめ29号」(これも12番線)。この時間だとブルーインパルスの飛行は、もう終わっているでしょう (´・ω・`)ショボーン。

新幹線といっしょに撮れないのならば、アングル的にビミョーな“いなさ口”のデッキにいる意味はなく、私はまわりが広々としている“かもめ口”広場のほうへ移動して、引き続きブルーインパルスを撮ることにします コッチ…((((o* ̄-)o。

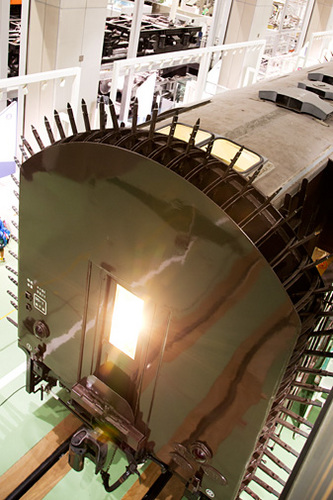

ヴォールト状の白いドーム天井とガラス張りの壁面が特徴の新幹線ホーム、その上を今度は直線的にブルーインパルスの編隊が飛んでゆきます バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。

アングルとしてはやっぱりコッチ側(かもめ口広場)のほうが、バランスよくまとめやすい感じ (^_[◎]oパチリ。願わくばこのガラス窓の向こうの14番線ホームに、新幹線が停まっていたらベストなのになぁ・・・σ(・∀・`)ウーン…

などと、歯がゆく思っていると・・・(=゚ω゚=*)ンン!?

アングルとしてはやっぱりコッチ側(かもめ口広場)のほうが、バランスよくまとめやすい感じ (^_[◎]oパチリ。願わくばこのガラス窓の向こうの14番線ホームに、新幹線が停まっていたらベストなのになぁ・・・σ(・∀・`)ウーン…

などと、歯がゆく思っていると・・・(=゚ω゚=*)ンン!?

シンカンセン、キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━ッ!!!!

な、なんと、目の前の高架線に下りの新幹線がやってきて、しかも、ガラス窓側の14番線ホームへ静々と入ってゆくではありませんか!...(((o*・ω・)o

え!?何コレ?こんな時間に長崎へ到着する新幹線があったっけ? エッ!?(゚Д゚≡゚Д゚)エッ!?。よく状況を理解していなかった私は最初、ブルーインパルスの演技飛行に合わせて、わざわざJR九州がここへ新幹線を入線させる“粋な計らい”なのかと思いましたが ъ(゚Д゚)ナイス、もちろんそんなわけはなく、あとで飛行が終わってから落ち着いてよく確認してみると σ(゚・゚*)ンー…、定期列車の時刻表とは別枠に掲載されていた“臨時列車”の欄に、長崎へ13時48分に到着する「かもめ83号」というのがあるじゃないですか (; ̄▽ ̄)ア…。臨時列車を見落としていたとはまったく、鉄ちゃんとしてお恥ずかしいかぎり (^^;)ゞポリポリ。

な、なんと、目の前の高架線に下りの新幹線がやってきて、しかも、ガラス窓側の14番線ホームへ静々と入ってゆくではありませんか!...(((o*・ω・)o

え!?何コレ?こんな時間に長崎へ到着する新幹線があったっけ? エッ!?(゚Д゚≡゚Д゚)エッ!?。よく状況を理解していなかった私は最初、ブルーインパルスの演技飛行に合わせて、わざわざJR九州がここへ新幹線を入線させる“粋な計らい”なのかと思いましたが ъ(゚Д゚)ナイス、もちろんそんなわけはなく、あとで飛行が終わってから落ち着いてよく確認してみると σ(゚・゚*)ンー…、定期列車の時刻表とは別枠に掲載されていた“臨時列車”の欄に、長崎へ13時48分に到着する「かもめ83号」というのがあるじゃないですか (; ̄▽ ̄)ア…。臨時列車を見落としていたとはまったく、鉄ちゃんとしてお恥ずかしいかぎり (^^;)ゞポリポリ。

でも、ホントに知らなかっただけに、突如として現れた「かもめ」は思いがけないサプライズとなり Σ(゚∇゚*ノ)ノ エッ!?、しかも例の14番線ホームに停まるなんて、私のテンションは爆上がり (ノ゚Д゚)ノ オオオオォォォォォォ━━━ッ!!。

そしてブルーインパルスの演目は、まだ残されているハズです (*゚v゚*)ワクワク♪。

そしてブルーインパルスの演目は、まだ残されているハズです (*゚v゚*)ワクワク♪。

ガラス窓越しに見える新幹線「かもめ」と

長崎の空を飛ぶブルーインパルス、

二者による“夢の共演”が今ここに実現!

・:*:・:(*゚Д゚*)キタコレ:・:*:・

どんよりとした曇天でも、

開業日ならではの華やかなシーンが

繰り広げられました。

▲22.9.23 西九州新幹線(長崎本線) 長崎

なお、今回お見せしたカットは、

先に「ONE-shot」でご紹介したものとは別の写真で、

アングルはほとんど変わりませんが、

ブルーインパルスの隊形が違うようです。

(*・`o´・*)ホ─

私はあまり詳しく知らないけど、

上が先日の「ONE-shot」、下が今回の写真、

それぞれブルーインパルスの部分を切り取って

クローズアップしてみました。

長崎の空を飛ぶブルーインパルス、

二者による“夢の共演”が今ここに実現!

・:*:・:(*゚Д゚*)キタコレ:・:*:・

どんよりとした曇天でも、

開業日ならではの華やかなシーンが

繰り広げられました。

▲22.9.23 西九州新幹線(長崎本線) 長崎

なお、今回お見せしたカットは、

先に「ONE-shot」でご紹介したものとは別の写真で、

アングルはほとんど変わりませんが、

ブルーインパルスの隊形が違うようです。

(*・`o´・*)ホ─

私はあまり詳しく知らないけど、

上が先日の「ONE-shot」、下が今回の写真、

それぞれブルーインパルスの部分を切り取って

クローズアップしてみました。

かもめとブルーのコラボが撮れました〜!ヽ(´▽`*)ノワーイ♪

「かもめ83号」の到着後にも数回、駅の上空をパスしてくれたブルーインパルス バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。“かもめ口”の広場から望む新幹線「かもめ」とのコラボレーションは、こう撮れたらいいなと思い描いていた私の理想の画に近いものとなりました (^_[◎]oパチリ。これは本当に嬉しくて、雨が降りしきるなかで待った甲斐があります ・:*:・(゚ノ∀`゚)゚ヨカッタ・:*:・。。

私の隣にいらして、大きなバズーカーのような望遠レンズ(800ミリくらい?)でブルーインパルスを撮られていたオジサマによると、昨日(22日)に同地で行われた予行演習は晴天のいいお天気だったそうで、「雨の今日より、昨日のほうがよかったよ」とおっしゃっていましたが ヽ(゚ω゚)ハレタノ、たしかに晴天は羨ましい条件だけれど、私にとっては新幹線開業日の今日という日を記録したかったので、それがあいにくの雨天であっても納得できるというもの (-`ω´-*)ウム。

ちなみによく考えてみると、もしも今日が雨天でなく晴天となり、予定通りのスケジュール(13:30~13:50)でブルーインパルスの飛行が行われていたとしたら、長崎駅の14番線へ13時48分に到着する「かもめ83号」とは2分間しか時間がリンクせず、ひょっとしたら両者のコラボが見られるのは際どかったかもしれません σ(゚・゚*)ンー…。それが10分遅れの飛行となったことで、二度も実現(ONE-shotのカットと今回ご紹介したカットの二枚)(゚∀゚*)オオッ!。私が適当に“いなさ口”から“かもめ口”へと移動したことも含め、奇跡とは言わないまでも、偶然に偶然が重なったような展開で撮ることができた「ブルーインパルス×かもめ」の記録でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

悪天候のため演目のプログラムを縮小し、空に円を描く「サクラ」や、放射状に飛行機が広がる「サンライズ」などの演技飛行は行われず、素人目には編隊飛行で上空を数回パスしたのみだったように見えましたが σ(・∀・`)ウーン…、それでもこの状況で飛んでくれたブルーインパルスには感謝のひと言に尽きます <(_ _*)>アリガ㌧。

「かもめ83号」の到着後にも数回、駅の上空をパスしてくれたブルーインパルス バビューン!!-=≡Σ(((⊃゚∀゚)つ。“かもめ口”の広場から望む新幹線「かもめ」とのコラボレーションは、こう撮れたらいいなと思い描いていた私の理想の画に近いものとなりました (^_[◎]oパチリ。これは本当に嬉しくて、雨が降りしきるなかで待った甲斐があります ・:*:・(゚ノ∀`゚)゚ヨカッタ・:*:・。。

私の隣にいらして、大きなバズーカーのような望遠レンズ(800ミリくらい?)でブルーインパルスを撮られていたオジサマによると、昨日(22日)に同地で行われた予行演習は晴天のいいお天気だったそうで、「雨の今日より、昨日のほうがよかったよ」とおっしゃっていましたが ヽ(゚ω゚)ハレタノ、たしかに晴天は羨ましい条件だけれど、私にとっては新幹線開業日の今日という日を記録したかったので、それがあいにくの雨天であっても納得できるというもの (-`ω´-*)ウム。

ちなみによく考えてみると、もしも今日が雨天でなく晴天となり、予定通りのスケジュール(13:30~13:50)でブルーインパルスの飛行が行われていたとしたら、長崎駅の14番線へ13時48分に到着する「かもめ83号」とは2分間しか時間がリンクせず、ひょっとしたら両者のコラボが見られるのは際どかったかもしれません σ(゚・゚*)ンー…。それが10分遅れの飛行となったことで、二度も実現(ONE-shotのカットと今回ご紹介したカットの二枚)(゚∀゚*)オオッ!。私が適当に“いなさ口”から“かもめ口”へと移動したことも含め、奇跡とは言わないまでも、偶然に偶然が重なったような展開で撮ることができた「ブルーインパルス×かもめ」の記録でした ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

悪天候のため演目のプログラムを縮小し、空に円を描く「サクラ」や、放射状に飛行機が広がる「サンライズ」などの演技飛行は行われず、素人目には編隊飛行で上空を数回パスしたのみだったように見えましたが σ(・∀・`)ウーン…、それでもこの状況で飛んでくれたブルーインパルスには感謝のひと言に尽きます <(_ _*)>アリガ㌧。

ありがとう、ブルーインパルス。

雨だったけど、中止にならなくてよかった。

ε-(´∇`*)ホッ

“ブルーとかもめのコラボを撮る”という

難しいミッションをどうにか果たせて、

打ち上げの祝杯!

カンパーイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆

ビールのお供にいただくのは、

新幹線「かもめ」をイメージした大アナゴ天。

なかなか面白い発想じゃないですか(笑)

(゚∀゚)アヒャ☆

大根おろしの先頭車に付けられた

揚げ茄子のヒラヒラ(?)は

スピード感を表わしているのかな?

雨だったけど、中止にならなくてよかった。

ε-(´∇`*)ホッ

“ブルーとかもめのコラボを撮る”という

難しいミッションをどうにか果たせて、

打ち上げの祝杯!

カンパーイ♪(〃゚∇゚)ノC凵☆

ビールのお供にいただくのは、

新幹線「かもめ」をイメージした大アナゴ天。

なかなか面白い発想じゃないですか(笑)

(゚∀゚)アヒャ☆

大根おろしの先頭車に付けられた

揚げ茄子のヒラヒラ(?)は

スピード感を表わしているのかな?

さて、西九州新幹線に乗った。記念きっぷが買えた。ブルーインパルスを撮った。ちゃんぽんも食べた。アナゴで一杯やった・・・新幹線開業日の長崎でやりたいことは、個人的にもうじゅうぶんできたので、そろそろ引き上げるとしますか (´ー`*)マンゾク。

え?せっかく来たのに、長崎で泊まらないのかって? (´・ω`・)エッ?。いや、はじめは私も当地で宿泊しようかと考えていたのですが、きょうは“秋分の日”の祝日で三連休の初日。しかも新幹線の開業をお祝いする各種のイベントが街なかで行われており、長崎市内の宿泊施設は手頃なところがどこも満室、満室・・・( ̄  ̄;)マンシツ…。一流ホテルのスイートルームなら空きがあるようだけど、ボンビーな私にはとても手が出せるお値段ではありません (´Д⊂ムリポ。それならばもう、やりたいことをやった長崎にこだわらずとも、泊まるのは別の街でもいいかと思い (´σД`)マ、イッカ、これから移動することにします ...(((o*・ω・)o。

来たときは新幹線でしたが、今度は在来線の改札へ入場。

え?せっかく来たのに、長崎で泊まらないのかって? (´・ω`・)エッ?。いや、はじめは私も当地で宿泊しようかと考えていたのですが、きょうは“秋分の日”の祝日で三連休の初日。しかも新幹線の開業をお祝いする各種のイベントが街なかで行われており、長崎市内の宿泊施設は手頃なところがどこも満室、満室・・・( ̄  ̄;)マンシツ…。一流ホテルのスイートルームなら空きがあるようだけど、ボンビーな私にはとても手が出せるお値段ではありません (´Д⊂ムリポ。それならばもう、やりたいことをやった長崎にこだわらずとも、泊まるのは別の街でもいいかと思い (´σД`)マ、イッカ、これから移動することにします ...(((o*・ω・)o。

来たときは新幹線でしたが、今度は在来線の改札へ入場。

長崎本線や大村線(への直通)の列車が

発着する在来線ホーム。

そこに停車していたのは・・・

お!観光特急の「ふたつ星」じゃん!

(゚∀゚)オッ!

▲22.9.23 長崎本線 長崎

本日より運行を開始した「ふたつ星4047」。

その出発式の様子を見ることができました。

(^_[◎]oパチリ

(つま先立ちをして撮ったので

写真がブレちゃったけど・・・^^;)

きょうは博多での「リレーかもめ1号」と

武雄温泉での新幹線「かもめ1号」、

そしてこの長崎での「ふたつ星」、

いろんな出発式に出くわすなぁ・・・。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

(ホントにたまたまなのよw)

▲22.9.23 長崎本線 長崎

発着する在来線ホーム。

そこに停車していたのは・・・

お!観光特急の「ふたつ星」じゃん!

(゚∀゚)オッ!

▲22.9.23 長崎本線 長崎

本日より運行を開始した「ふたつ星4047」。

その出発式の様子を見ることができました。

(^_[◎]oパチリ

(つま先立ちをして撮ったので

写真がブレちゃったけど・・・^^;)

きょうは博多での「リレーかもめ1号」と

武雄温泉での新幹線「かもめ1号」、

そしてこの長崎での「ふたつ星」、

いろんな出発式に出くわすなぁ・・・。

(o ̄∇ ̄o)ラキー♪

(ホントにたまたまなのよw)

▲22.9.23 長崎本線 長崎

新幹線の開業にともない、一昨年(2020年)に在来線のほうも高架化とリニューアルが行われた長崎駅 (・o・*)ホホゥ。その高架ホームへ上がるとそこに停車していたのは、本日より運行を開始した観光特急の「ふたつ星4047(よんまる よんなな)」じゃありませんか (゚∀゚)オッ!。

佐賀の武雄温泉と長崎のあいだを在来線で結ぶ当列車は、午前の往路が有明海沿いの長崎本線経由、午後の復路が大村湾沿いの大村線(と佐世保線)経由と、凝ったルートになっており、それぞれに違った車窓風景を提供 ( ̄。 ̄)ヘー。列車名の“ふたつ星”は佐賀と長崎の二県を表し、その両県をゆったりとしたソファ席や窓側を向いたカウンター席、ラウンジルームなどを車内に備えた贅沢な“D&S TRAIN(DESIGN&STORY TRAIN)”(まあ、いわゆる観光列車)で巡り、西九州エリアの魅力を伝えるというのがコンセプトとなっています (・∀・)イイネ。なお、愛称名で“ふたつ星”に続く“4047(よんまる よんなな)”とは、キハ40形・キハ47形の形式数字にちなんでいて、当車はもともと普通列車用の一般型気動車(ディーゼルカー)を種車に、観光列車用へと改造されたもの (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…(「はやとの風」や「いぶたま」、「或る列車」など、JR九州さんがお得意とするところよね)。

真っ白な車体にあしらわれた金色の帯などの装飾が、煌びやかでカッコいいなぁ 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。そんな「ふたつ星」に乗ってみたいところだけど、私が乗るのは贅沢な観光特急でなく、こっちの“よんなな”です ( ̄  ̄*)ヨンナナ 。

佐賀の武雄温泉と長崎のあいだを在来線で結ぶ当列車は、午前の往路が有明海沿いの長崎本線経由、午後の復路が大村湾沿いの大村線(と佐世保線)経由と、凝ったルートになっており、それぞれに違った車窓風景を提供 ( ̄。 ̄)ヘー。列車名の“ふたつ星”は佐賀と長崎の二県を表し、その両県をゆったりとしたソファ席や窓側を向いたカウンター席、ラウンジルームなどを車内に備えた贅沢な“D&S TRAIN(DESIGN&STORY TRAIN)”(まあ、いわゆる観光列車)で巡り、西九州エリアの魅力を伝えるというのがコンセプトとなっています (・∀・)イイネ。なお、愛称名で“ふたつ星”に続く“4047(よんまる よんなな)”とは、キハ40形・キハ47形の形式数字にちなんでいて、当車はもともと普通列車用の一般型気動車(ディーゼルカー)を種車に、観光列車用へと改造されたもの (*`=´)┏━>∝∝∝∝ チュィィィィィン…(「はやとの風」や「いぶたま」、「或る列車」など、JR九州さんがお得意とするところよね)。

真っ白な車体にあしらわれた金色の帯などの装飾が、煌びやかでカッコいいなぁ 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。そんな「ふたつ星」に乗ってみたいところだけど、私が乗るのは贅沢な観光特急でなく、こっちの“よんなな”です ( ̄  ̄*)ヨンナナ 。

エンジン音を響かせて入線してきた青い色のキハ47形は、長崎本線の普通列車。

長崎駅のホームは新幹線開業関連のイベントやブルーインパルス見物から帰る多くの人たちで溢れていましたが (´д`;)人大杉…、少し早めに乗車口へ並んでいた私はどうにかボックス席の一角を確保 ε-(´∇`*)ホッ。首都圏のラッシュなみの混雑となった肥前浜(ひぜんはま)ゆき下り普通列車は、およそ10分遅れで長崎を発車しました。

なお、乗客のほとんどは長崎近郊の諫早(いさはや)までに下車し、それ以降の車内に立ち客はなく、ローカル列車らしいまったりとした空気が漂います (´ー`)マターリ。

長崎駅のホームは新幹線開業関連のイベントやブルーインパルス見物から帰る多くの人たちで溢れていましたが (´д`;)人大杉…、少し早めに乗車口へ並んでいた私はどうにかボックス席の一角を確保 ε-(´∇`*)ホッ。首都圏のラッシュなみの混雑となった肥前浜(ひぜんはま)ゆき下り普通列車は、およそ10分遅れで長崎を発車しました。

なお、乗客のほとんどは長崎近郊の諫早(いさはや)までに下車し、それ以降の車内に立ち客はなく、ローカル列車らしいまったりとした空気が漂います (´ー`)マターリ。

現川(うつつがわ)で交換した下り列車は

おもに大村線への直通列車に使われる、

蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両

(ハイブリッド車両)のYC1系。

この形式記号の“YC”は

“やさしくて ちからもち”の略という

ユニークな由来です(笑)

ヤサシクテ p(`・∇・´)q チカラモチ!

▲22.9.23 長崎本線 現川(車窓から)

諫早を過ぎて

湯江(ゆえ)のあたりから、

車窓の右手には有明海が広がります。

(´▽`*)ウミ♪

曇り空なのが惜しいね。

▲22.9.23 長崎本線 長里-小長井

(車窓から)

おもに大村線への直通列車に使われる、

蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両

(ハイブリッド車両)のYC1系。

この形式記号の“YC”は

“やさしくて ちからもち”の略という

ユニークな由来です(笑)

ヤサシクテ p(`・∇・´)q チカラモチ!

▲22.9.23 長崎本線 現川(車窓から)

諫早を過ぎて

湯江(ゆえ)のあたりから、

車窓の右手には有明海が広がります。

(´▽`*)ウミ♪

曇り空なのが惜しいね。

▲22.9.23 長崎本線 長里-小長井

(車窓から)

長崎本線は、鹿児島本線と接する佐賀県の鳥栖(とす)を起点に、佐賀、江北(こうほく、旧・肥前山口)、肥前鹿島(ひぜんかしま)、肥前浜、多良(たら)、諫早などを経て、長崎へと至る、西九州の主要幹線で (・o・*)ホホゥ、西九州新幹線が開業する以前・・・というか昨日までは、博多と長崎のあいだをダイレクトに結ぶ、特急「かもめ」が頻繁に運転されていましたが、西九州新幹線の並行在来線として扱われる江北~諫早のうちの肥前鹿島と諫早のあいだでは今日から、先出の観光特急「ふたつぼし4047」を除くと、ディーゼルカーによる普通列車のみの運行となっています ( ̄  ̄*)ヂーゼル。

特急列車がほぼ廃止となり、一部区間では電化設備も撤去され、言い方は悪いけど“格下げ”感がどうしても否めない長崎本線(とくに肥前浜~諫早)σ(・∀・`)ウーン…。しかし、有明海に沿って走る列車の車窓風景は以前と変わらずに壮観な眺めで、西九州新幹線では味わえないような旅情あふれる魅力が感じられます (・∀・)イイネ。

新幹線「かもめ」は速いし、車内がきれいでたしかに快適だったけど、個人的にはこの普通列車のボックスシートに座って揺られるほうが気分的に落ち着くなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。(“18きっぱー気質”が沁みついておるw)。

けっして新幹線代をケチったわけでなく (¬д¬*)セコイ、長崎からの帰りとなる復路ではぜひとも、こちらの長崎本線に乗ってみたかったのでした (-`ω´-*)ウム。ちなみに私が当線の列車に乗るのは、2007年以来となる15年ぶり (*´∀`)ノ゙オヒサ。

新幹線「かもめ」は速いし、車内がきれいでたしかに快適だったけど、個人的にはこの普通列車のボックスシートに座って揺られるほうが気分的に落ち着くなぁ +。:.(´ω`)シミジミ.:。+゚。(“18きっぱー気質”が沁みついておるw)。

けっして新幹線代をケチったわけでなく (¬д¬*)セコイ、長崎からの帰りとなる復路ではぜひとも、こちらの長崎本線に乗ってみたかったのでした (-`ω´-*)ウム。ちなみに私が当線の列車に乗るのは、2007年以来となる15年ぶり (*´∀`)ノ゙オヒサ。

長崎との県境付近に位置し、

多良駅が所在する佐賀県の太良町は

「月の引力が見える町」?

(=゚ω゚=*)ンン!?

当町から望める有明海は

潮の満ち引き(満潮・干潮)の差が大きく、

それを通して間接的に月の引力を

感じることができるのだそうです。

(´ω`)ナルヘソ

▲22.9.23 長崎本線 多良(車窓から)

多良と肥前大浦のあいだには

有明海を背景に長崎本線の列車が撮れる

有名な“撮り鉄スポット”(お立ち台)があり、

私も廃止間際の寝台特急「さくら」を撮りに

当地を一度だけ訪れたことがあります。

サクラ(´ω`)ナツカシス

ただ、このときの「さくら」は

遺憾にもヘッドマークが盗難にあったらしく、

装着されるのは隔日のみという状況。

残念ながら私が撮影した日は

“マークなし”のすっぴんですた・・・。

( ̄  ̄;)スッピン…

▲04.12 長崎本線 肥前大浦-多良

そんな「さくら」を撮ったときのことを

思い出しながら、

現在の同地を列車で通過します。

その“お立ち台”(撮影ポイント)は

特急「かもめ」が廃止される間際の最近も

多くのファンで賑わったみたいですね。

▲22.9.23 長崎本線 多良-肥前大浦

(車窓から)

肥前浜でディーゼルカーのキハ47形から

819系電車の江北ゆき普通列車に乗り継ぎ。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

当駅隣の肥前鹿島まで

博多から特急列車が運行されている関係で、

肥前浜以東は電化設備が維持されています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲22.9.23 長崎本線 肥前浜

そしてさらに江北では

佐賀、鳥栖方面へ向かう

福間ゆき普通列車に乗り継ぎ。

こちらは811系でした。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

なお、何度もお伝えしているように

当駅は本日より駅名が肥前山口から

町名由来(佐賀県江北町)の江北に

改称されています。

(゚ー゚*)コーホク

▲22.9.23 長崎本線 江北

多良駅が所在する佐賀県の太良町は

「月の引力が見える町」?

(=゚ω゚=*)ンン!?

当町から望める有明海は

潮の満ち引き(満潮・干潮)の差が大きく、

それを通して間接的に月の引力を

感じることができるのだそうです。

(´ω`)ナルヘソ

▲22.9.23 長崎本線 多良(車窓から)

多良と肥前大浦のあいだには

有明海を背景に長崎本線の列車が撮れる

有名な“撮り鉄スポット”(お立ち台)があり、

私も廃止間際の寝台特急「さくら」を撮りに

当地を一度だけ訪れたことがあります。

サクラ(´ω`)ナツカシス

ただ、このときの「さくら」は

遺憾にもヘッドマークが盗難にあったらしく、

装着されるのは隔日のみという状況。

残念ながら私が撮影した日は

“マークなし”のすっぴんですた・・・。

( ̄  ̄;)スッピン…

▲04.12 長崎本線 肥前大浦-多良

そんな「さくら」を撮ったときのことを

思い出しながら、

現在の同地を列車で通過します。

その“お立ち台”(撮影ポイント)は

特急「かもめ」が廃止される間際の最近も

多くのファンで賑わったみたいですね。

▲22.9.23 長崎本線 多良-肥前大浦

(車窓から)

肥前浜でディーゼルカーのキハ47形から

819系電車の江北ゆき普通列車に乗り継ぎ。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

当駅隣の肥前鹿島まで

博多から特急列車が運行されている関係で、

肥前浜以東は電化設備が維持されています。

( ̄。 ̄)ヘー

▲22.9.23 長崎本線 肥前浜

そしてさらに江北では

佐賀、鳥栖方面へ向かう

福間ゆき普通列車に乗り継ぎ。

こちらは811系でした。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

なお、何度もお伝えしているように

当駅は本日より駅名が肥前山口から

町名由来(佐賀県江北町)の江北に

改称されています。

(゚ー゚*)コーホク

▲22.9.23 長崎本線 江北

車窓に迫る有明海の海景色を楽しみながら、長崎本線をのんびりと東進し ...(((o*・ω・)o、さらに肥前浜、江北で同線の上り列車を細かく乗り継ぎます ノリカエ…((((o* ̄-)o。

江北からの列車は鹿児島本線に直通する福間(ふくま)ゆき。これに乗り続けていれば博多まで行くことができるので、今夜の宿泊地は昨日と同じく福岡の博多でしょうか σ(゚ー゚*)ハカタ?。いや、長崎ほどではないにせよ、連休初日の週末は繁華街の博多もやはり満室が多いし、宿代はふだんより高め。ちなみに前夜に泊まった博多駅近くのビジネスホテルは、今日だと同じ部屋のプランが“三割増し”となっていました ( ̄ヘ ̄)ウーン。なんともセコいようだけど、私は趣味にかけるお金はなるべく、節約できるところはそうしたいと考えています (`・ω・´)セツヤク!(宿代を少しでも安く済ませて、そのぶんを飲み代にまわしたい(笑))。

んじゃ、きょうの私はいったいどこに泊まるのかというと、列車を降りたのは福岡との県境に近い、佐賀県の鳥栖 ( ̄  ̄*)トス。

江北からの列車は鹿児島本線に直通する福間(ふくま)ゆき。これに乗り続けていれば博多まで行くことができるので、今夜の宿泊地は昨日と同じく福岡の博多でしょうか σ(゚ー゚*)ハカタ?。いや、長崎ほどではないにせよ、連休初日の週末は繁華街の博多もやはり満室が多いし、宿代はふだんより高め。ちなみに前夜に泊まった博多駅近くのビジネスホテルは、今日だと同じ部屋のプランが“三割増し”となっていました ( ̄ヘ ̄)ウーン。なんともセコいようだけど、私は趣味にかけるお金はなるべく、節約できるところはそうしたいと考えています (`・ω・´)セツヤク!(宿代を少しでも安く済ませて、そのぶんを飲み代にまわしたい(笑))。

んじゃ、きょうの私はいったいどこに泊まるのかというと、列車を降りたのは福岡との県境に近い、佐賀県の鳥栖 ( ̄  ̄*)トス。

鳥栖はメジャーな繁華街や観光地のような街ではないけど、サッカーJリーグの「サガン鳥栖」のホームタウン(本拠地)で、駅のすぐ目の前には大きなスタジアム(競技場)も所在 (゚ー゚*)サガントス。そこで当地にはサッカー観戦客(とくにアウェーチーム)の利用を見込んだホテルが多くあり、なおかつ試合の開催日でなければたいていは満室にならず、比較的リーズナブルな価格で泊まることができるのです (*-∀-)ホゥ。

また、鉄ちゃん的に見れば鳥栖は、鹿児島本線と長崎本線が分岐する鉄路の要衝。そんな街で泊まるのもまた、趣味的に面白いじゃないですか (・∀・)イイネ。すると、到着してさっそく私は、当駅で嬉しい出会いに恵まれることとなります。改札を出ずに少しばかりホームで待っていると、そこにやってきたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!

また、鉄ちゃん的に見れば鳥栖は、鹿児島本線と長崎本線が分岐する鉄路の要衝。そんな街で泊まるのもまた、趣味的に面白いじゃないですか (・∀・)イイネ。すると、到着してさっそく私は、当駅で嬉しい出会いに恵まれることとなります。改札を出ずに少しばかりホームで待っていると、そこにやってきたのは・・・(*゚ロ゚)ハッ!

銀ガマ、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

夜の駅の明かりに照らされて、どこか妖艶な雰囲気を漂わせる、銀色・・・というか、ステンレス無塗装の電気機関車が、コンテナを積載した貨物列車を牽いて入線してきました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

このちょっと変わった出で立ちの電気機関車はもともと、関門トンネル区間(下関~門司)の通過用として製造されたEF81形300番台で、海水が常に滴下する高湿度環境の同トンネルに対応するため、車体外板に腐食しにくいステンレスを用いているのが最大の特徴 (・o・*)ホホゥ。しかし関門トンネル対策としてはのちに、耐塩害措置を一般の鋼製車体機(EF81形400番台など)に施すことで通過が可能となったため、ステンレス仕様の300番台が製造されたのはわずかに4機のみ(301~304)( ̄。 ̄)ヘー。そしていまも現役で残っているのは、この303号機だけという、電気機関車ファン垂涎のとても貴重な機体です 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

そんな303号機は現在、関門トンネル区間の運用を離れ、九州内の鹿児島本線や日豊本線などで貨物列車の牽引に就いているのですが、鳥栖へ着く前に私はちょいとその運用をSNSなどで探ってみたところ []o(・_・*)ドレドレ、当機が先頭に立つ貨物列車(臨8056レ)が熊本を夕方に発車し、鹿児島本線を博多方面へ上っているとの目撃情報を得ることができました (゚∀゚)オッ!。それが鳥栖を通るのはだいたい19時半ごろだと思われ、タイミングよく19時前に長崎本線の普通列車で鳥栖へと着く私は、ためしに当駅のホームで待ち伏せしてみたのです (`・v・´*)ドキドキ。

九州を訪れたなら個人的に、どんな形でもいいから一目見たいと思っていた、“銀ガマ”ことEF81形303号機 ε-(°ω°*)ギンガマ!。当機にここで会えたのはとてもラッキーで、これは宿泊地を鳥栖に選んだのは大正解だったのかもしれません(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

夜の駅の明かりに照らされて、どこか妖艶な雰囲気を漂わせる、銀色・・・というか、ステンレス無塗装の電気機関車が、コンテナを積載した貨物列車を牽いて入線してきました (=゚ω゚)ノ゙ヤア。

このちょっと変わった出で立ちの電気機関車はもともと、関門トンネル区間(下関~門司)の通過用として製造されたEF81形300番台で、海水が常に滴下する高湿度環境の同トンネルに対応するため、車体外板に腐食しにくいステンレスを用いているのが最大の特徴 (・o・*)ホホゥ。しかし関門トンネル対策としてはのちに、耐塩害措置を一般の鋼製車体機(EF81形400番台など)に施すことで通過が可能となったため、ステンレス仕様の300番台が製造されたのはわずかに4機のみ(301~304)( ̄。 ̄)ヘー。そしていまも現役で残っているのは、この303号機だけという、電気機関車ファン垂涎のとても貴重な機体です 。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

そんな303号機は現在、関門トンネル区間の運用を離れ、九州内の鹿児島本線や日豊本線などで貨物列車の牽引に就いているのですが、鳥栖へ着く前に私はちょいとその運用をSNSなどで探ってみたところ []o(・_・*)ドレドレ、当機が先頭に立つ貨物列車(臨8056レ)が熊本を夕方に発車し、鹿児島本線を博多方面へ上っているとの目撃情報を得ることができました (゚∀゚)オッ!。それが鳥栖を通るのはだいたい19時半ごろだと思われ、タイミングよく19時前に長崎本線の普通列車で鳥栖へと着く私は、ためしに当駅のホームで待ち伏せしてみたのです (`・v・´*)ドキドキ。

九州を訪れたなら個人的に、どんな形でもいいから一目見たいと思っていた、“銀ガマ”ことEF81形303号機 ε-(°ω°*)ギンガマ!。当機にここで会えたのはとてもラッキーで、これは宿泊地を鳥栖に選んだのは大正解だったのかもしれません(笑)ヒャヒャヒャ(゚∀゚≡゚∀゚)ヒャヒャヒャ。

佐賀県鳥栖市の中心駅、鳥栖。

明治22年(1889年)に

鹿児島本線の前身である九州鉄道が、

博多と筑後川仮停車場のあいだに

九州で初めての鉄道を開通させた際、

その中間駅のひとつとして設置された、

歴史の古い駅です。

(・o・*)ホホゥ

暗さで全容がちょっと分かりづらいですが

三角の小さな庇が印象的な木造駅舎は

明治44年(1911年)に改築した二代目。

▲22.9.23 鹿児島本線 鳥栖

明治22年(1889年)に

鹿児島本線の前身である九州鉄道が、

博多と筑後川仮停車場のあいだに

九州で初めての鉄道を開通させた際、

その中間駅のひとつとして設置された、

歴史の古い駅です。

(・o・*)ホホゥ

暗さで全容がちょっと分かりづらいですが

三角の小さな庇が印象的な木造駅舎は

明治44年(1911年)に改築した二代目。

▲22.9.23 鹿児島本線 鳥栖

長崎1540-(長崎2148D)-肥前浜1714~1719-(2868M)-江北1741~1752-(2870M)-鳥栖1846

西九州新幹線の開業日という、鉄道史に残る一日となった今日 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。

今旅の私の目的はその西九州新幹線にいち早く乗ることで、それを叶えることはできましたが、行程をみれば博多から長崎まで特急「リレーかもめ」と新幹線「かもめ」を乗り継いで行き、帰りは長崎本線で鳥栖まで戻ってくるだけという単純なもので ...(((o*・ω・)o、できればもう少し凝った経路を考えたかったところ (´~` )ウーン…。けっきょく、大村線や島原鉄道へ行くこともなかったし。

それでも、武雄温泉での新幹線「かもめ」の出発式や、初乗りの列車に手を振ってくれた沿線の人たちの姿、そしてブルーインパルスの祝賀飛行を新幹線と絡めて撮れたなど、開業日ならではのシーンをいくつか記録することができて (^_[◎]oパチリ、あいにくの空模様だったものの、個人的に満足度の高い充実した一日となりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

そして今旅はどちらかというと“乗り鉄”のほうがメインであり、“撮り鉄”の成果はあまり期待していなかったのですが σ(゚・゚*)ンー…、“九州の雄”ともいうべき“銀ガマ”(EF81 303)と鳥栖で遭遇できたことは、撮り鉄として大きな収穫のとても嬉しい一枚でした ヽ(´▽`)ノワーイ♪。その興奮が冷めやらぬまま、私は鳥栖駅前のビジネスホテルにチェックインします。

さ、ひと息ついたら、鳥栖の街へ飲みに繰り出すとしますか(笑)

西九州新幹線の開業日という、鉄道史に残る一日となった今日 (*゚▽゚)/゚・:*【祝・開業】*:・゚\(゚▽゚*)。

今旅の私の目的はその西九州新幹線にいち早く乗ることで、それを叶えることはできましたが、行程をみれば博多から長崎まで特急「リレーかもめ」と新幹線「かもめ」を乗り継いで行き、帰りは長崎本線で鳥栖まで戻ってくるだけという単純なもので ...(((o*・ω・)o、できればもう少し凝った経路を考えたかったところ (´~` )ウーン…。けっきょく、大村線や島原鉄道へ行くこともなかったし。

それでも、武雄温泉での新幹線「かもめ」の出発式や、初乗りの列車に手を振ってくれた沿線の人たちの姿、そしてブルーインパルスの祝賀飛行を新幹線と絡めて撮れたなど、開業日ならではのシーンをいくつか記録することができて (^_[◎]oパチリ、あいにくの空模様だったものの、個人的に満足度の高い充実した一日となりました ヨカッタ♪(*⌒∇⌒*)ヨカッタ♪。

そして今旅はどちらかというと“乗り鉄”のほうがメインであり、“撮り鉄”の成果はあまり期待していなかったのですが σ(゚・゚*)ンー…、“九州の雄”ともいうべき“銀ガマ”(EF81 303)と鳥栖で遭遇できたことは、撮り鉄として大きな収穫のとても嬉しい一枚でした ヽ(´▽`)ノワーイ♪。その興奮が冷めやらぬまま、私は鳥栖駅前のビジネスホテルにチェックインします。

さ、ひと息ついたら、鳥栖の街へ飲みに繰り出すとしますか(笑)

コレは本日の長崎駅などかき集めた、

西九州新幹線の開業にちなんだモノの数々。

チラシなどの他愛もないものばかりですが、

鉄ちゃんにとっては(というか私にとっては)、

どれも貴重なお宝です。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

こんなのをホテルの部屋に広げて、

ニヤニヤと眺めながらビールを飲むのがまた、

マニア的にはたまらないひと時。

(*-∀-)ニヒヒ

西九州新幹線の開業にちなんだモノの数々。

チラシなどの他愛もないものばかりですが、

鉄ちゃんにとっては(というか私にとっては)、

どれも貴重なお宝です。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

こんなのをホテルの部屋に広げて、

ニヤニヤと眺めながらビールを飲むのがまた、

マニア的にはたまらないひと時。

(*-∀-)ニヒヒ

九州の鉄旅、もうちょっと続きます。

2022-10-10 10:10

京都鉄道博物館・・・オヤ31 見学記 [鉄道写真撮影記]

夏休み(夏期休暇)の鉄道旅、前回からの続きです。

JR全線の普通列車と快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる、おなじみの「青春18きっぷ」(一枚で5回まで使用可)をおもに使い (*・∀・)つ[18]、旅の初日(一日目)は東京から岡山県までの移動に充て …(((o*・ω・)o、二日目は伯備線(はくび)の沿線で特急「やくも」などを撮影 (^_[◎]oパチリ。その後、瀬戸大橋を経て四国に渡り、三日目は徳島県の阿佐海岸鉄道(あさかいがんてつどう)を訪れて、バスと鉄道がモードチェンジできる「デュアル・モード・ビークル(通称「DMV」)」に乗車 バス?(゚д゚≡゚д゚)テツ?。徳島からは鳴門線(なるとせん)の列車と、淡路島や明石海峡大橋を通って本州の兵庫県に向かう高速バスを利用して、神戸市内の兵庫へ (゚ー゚*)ヒョーゴ。

そして四日目は、兵庫と和田岬(わだみさき)のあいだを結ぶ山陽本線の支線、和田岬線を訪れます ( ̄  ̄*)ワダミサキ。当線には、かつて首都圏や関西圏などの通勤電車に使われた、いわゆる「国電」として馴染みのあった103系が今なお現役で残っており (゚∀゚*)オオッ!、それを歴史的な趣のある旋回橋(せんかいきょう)の鉄橋や、街なかの踏切を通過するシーンなど、沿線を歩きながら撮影 (^_[◎]oパチリ。和田岬からは当系の乗車も愉しんで、個人的に懐かしみながら兵庫へと戻りました。

兵庫でJR神戸線(山陽本線)の上り普通列車に乗り、次駅の神戸より速達列車の新快速に乗り継ぎます ...(((o*・ω・)o。

JR全線の普通列車と快速列車が“一日じゅう乗り放題”となる、おなじみの「青春18きっぷ」(一枚で5回まで使用可)をおもに使い (*・∀・)つ[18]、旅の初日(一日目)は東京から岡山県までの移動に充て …(((o*・ω・)o、二日目は伯備線(はくび)の沿線で特急「やくも」などを撮影 (^_[◎]oパチリ。その後、瀬戸大橋を経て四国に渡り、三日目は徳島県の阿佐海岸鉄道(あさかいがんてつどう)を訪れて、バスと鉄道がモードチェンジできる「デュアル・モード・ビークル(通称「DMV」)」に乗車 バス?(゚д゚≡゚д゚)テツ?。徳島からは鳴門線(なるとせん)の列車と、淡路島や明石海峡大橋を通って本州の兵庫県に向かう高速バスを利用して、神戸市内の兵庫へ (゚ー゚*)ヒョーゴ。

そして四日目は、兵庫と和田岬(わだみさき)のあいだを結ぶ山陽本線の支線、和田岬線を訪れます ( ̄  ̄*)ワダミサキ。当線には、かつて首都圏や関西圏などの通勤電車に使われた、いわゆる「国電」として馴染みのあった103系が今なお現役で残っており (゚∀゚*)オオッ!、それを歴史的な趣のある旋回橋(せんかいきょう)の鉄橋や、街なかの踏切を通過するシーンなど、沿線を歩きながら撮影 (^_[◎]oパチリ。和田岬からは当系の乗車も愉しんで、個人的に懐かしみながら兵庫へと戻りました。

兵庫でJR神戸線(山陽本線)の上り普通列車に乗り、次駅の神戸より速達列車の新快速に乗り継ぎます ...(((o*・ω・)o。

神戸で乗り換えた草津ゆきの新快速は

225系(と223系の併結編成)。

京阪神地区のJR駅でよく見かける

ロープが昇降するタイプのホームドア(?)が

関東人の私にとってはちょっと新鮮です。

(゚ー゚*)ロープ

▲22.8.3 東海道本線 神戸

ちなみに路線愛称では

大阪〜姫路がJR神戸線ですが、

正式な路線区分では神戸を境にして

東が東海道本線(の終点)、

西が山陽本線(の起点)です。

( ̄。 ̄)ヘー

東京までの距離は589.34キロ。

▲22.8.3 東海道本線 神戸

225系(と223系の併結編成)。

京阪神地区のJR駅でよく見かける

ロープが昇降するタイプのホームドア(?)が

関東人の私にとってはちょっと新鮮です。

(゚ー゚*)ロープ

▲22.8.3 東海道本線 神戸

ちなみに路線愛称では

大阪〜姫路がJR神戸線ですが、

正式な路線区分では神戸を境にして

東が東海道本線(の終点)、

西が山陽本線(の起点)です。

( ̄。 ̄)ヘー

東京までの距離は589.34キロ。

▲22.8.3 東海道本線 神戸

和田岬線での撮影を終えたのは8時ごろで、大阪方面に向かう上りの新快速はちょうど朝の通勤ラッシュのピークタイム ( ̄  ̄;)ラッシュ。混雑を覚悟の上で旅行カバンを抱えながら乗り込みますが、ラッキーにも神戸の次に停車した三ノ宮で前に座られていた方が下車し、私はすぐに着席できました (o ̄∇ ̄o)ラキー♪。そして大阪では車内の客が入れ替わるような人の流れ(乗り降り)があったけれど、私は降りずにそのまま乗り続けます。

新快速を降りたのは京都。

9時半に着いて、

これから京都観光でしょうか?

σ(゚・゚*)キョート…

▲22.8.3 東海道本線 京都

いや、京都では改札を出ずに乗り換え。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

大きな数字の33番線に停車している223系は

嵯峨野線の亀岡ゆき普通列車。

▲22.8.3 東海道本線 京都

9時半に着いて、

これから京都観光でしょうか?

σ(゚・゚*)キョート…

▲22.8.3 東海道本線 京都

いや、京都では改札を出ずに乗り換え。

ノリカエ…((((o* ̄-)o

大きな数字の33番線に停車している223系は

嵯峨野線の亀岡ゆき普通列車。

▲22.8.3 東海道本線 京都

兵庫から普通列車と新快速を乗り継ぎ、およそ二時間で京都。ここでさらに嵯峨野線(山陰本線)の亀岡ゆき下り普通列車に乗り換えて一駅、私は梅小路京都西(うめこうじきょうとにし)で下車しました (・ω・)トーチャコ。

鉄ちゃんならこの駅名を聞けばもう、次の私の目的地がお分かりのことでしょう。そう、改札を出て2分、駅のまん前にあるのは「京都鉄道博物館」です (゚ー゚*)テッパク。

鉄ちゃんならこの駅名を聞けばもう、次の私の目的地がお分かりのことでしょう。そう、改札を出て2分、駅のまん前にあるのは「京都鉄道博物館」です (゚ー゚*)テッパク。

京都の次駅、梅小路京都西に到着。

京都市下京区に所在する当駅は

近隣にある梅小路公園や京都水族館、

京都鉄道博物館への最寄駅として

三年前の2019年に設けられた新しい駅です。

▲22.8.3 山陰本線 梅小路京都西

京都市下京区に所在する当駅は

近隣にある梅小路公園や京都水族館、

京都鉄道博物館への最寄駅として

三年前の2019年に設けられた新しい駅です。

▲22.8.3 山陰本線 梅小路京都西

和田岬0747-(和田岬線528M)-兵庫0752~0808-(山陽4582C)-神戸0811~0823-(東海道3426M新快速)-京都0926~0953-(山陰1231M)-梅小路京都西0956

鉄道の博物館ながら、

どこか紙飛行機のようなデザインをした

京都鉄道博物館のエントランス。

開館時刻の直前に着いたので、

入館待ちの列が伸びていますが、

オープンするとすぐに中へ入れました。

入館料は1200円。

どこか紙飛行機のようなデザインをした

京都鉄道博物館のエントランス。

開館時刻の直前に着いたので、

入館待ちの列が伸びていますが、

オープンするとすぐに中へ入れました。

入館料は1200円。

京都鉄道博物館(京都鉄博)はその名称どおり、京都の梅小路(下京区)にある西日本最大の鉄道博物館で、収蔵・展示されている鉄道車両はおもに国鉄時代からJR西日本で活躍したものなどを中心として50両あまりにおよび(2022年現在)、東日本の大宮(さいたま市)にある鉄道博物館と、東西で対をなす存在となっています ( ̄。 ̄)ヘー。鉄道好きの“鉄ちゃん”はもちろんのこと、子供も楽しめる家族連れに人気の高い文化施設で、ここは一日いても飽きることがないでしょう ヽ(=´▽`=)ノワーイ♪。

館内のメインフロアに揃うのは、

北陸本線などで特急列車に使われた

長いボンネットが特徴の489系(右)や

山陽本線の寝台特急などで活躍した581系、

そして左はシャープなスタイルが印象的な

東海道・山陽新幹線の500系。

。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

こちらには初代新幹線の0系(左)や

山陰本線で寝台特急「出雲」などを牽いた

DD54形ディーゼル機関車とともに、

和田岬線でご紹介したばかりの103系も

大阪環状線のオレンジ色が展示されています。

(゚ー゚*)コクデソ

関東人の私にとってこの色の103系は

中央快速線・・・いや、

武蔵野線や青梅線のイメージが強いかな。

(中央線は103系より101系や201系のイメージ)

北陸本線などで特急列車に使われた

長いボンネットが特徴の489系(右)や

山陽本線の寝台特急などで活躍した581系、

そして左はシャープなスタイルが印象的な

東海道・山陽新幹線の500系。

。゜+.(o´∀`o)カコイイ!゜+.゜。

こちらには初代新幹線の0系(左)や

山陰本線で寝台特急「出雲」などを牽いた

DD54形ディーゼル機関車とともに、

和田岬線でご紹介したばかりの103系も

大阪環状線のオレンジ色が展示されています。

(゚ー゚*)コクデソ

関東人の私にとってこの色の103系は

中央快速線・・・いや、

武蔵野線や青梅線のイメージが強いかな。

(中央線は103系より101系や201系のイメージ)

入館した私を迎えてくれたのは、どれも“名車”として知られる貴重な車両たち w(*゚o゚*)wオオー!。

そのなかで、国鉄特急型の489系に塗られた色を見れば、一昨日に伯備線の「やくも」で撮った同色の381系を連想するし、高度経済成長期を支えた通勤型電車の代表として展示されている103系など、さっき和田岬線で色違いの同系を見てきたばかり σ(゚・゚*)ンー…。なんとなく展示車両と今旅で出会った列車の印象を重ね合わせながら順路を進みます ...(((o*・ω・)o。

そのなかで、国鉄特急型の489系に塗られた色を見れば、一昨日に伯備線の「やくも」で撮った同色の381系を連想するし、高度経済成長期を支えた通勤型電車の代表として展示されている103系など、さっき和田岬線で色違いの同系を見てきたばかり σ(゚・゚*)ンー…。なんとなく展示車両と今旅で出会った列車の印象を重ね合わせながら順路を進みます ...(((o*・ω・)o。

かつて特急「つばめ」などを牽いた

EF58形電気機関車(左)と、

寝台特急「トワイライトエクスプレス」の

牽引を務めた専用色のEF81形電気機関車。

電気機関車好きにはたまらない並べ方です。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

EF58形電気機関車(左)と、

寝台特急「トワイライトエクスプレス」の

牽引を務めた専用色のEF81形電気機関車。

電気機関車好きにはたまらない並べ方です。

(*゚∀゚)=3ハァハァ!

そんな京都鉄博を私が見学に訪れるのはこれが三度目。